甲骨文、金文书法略说

谢小铨

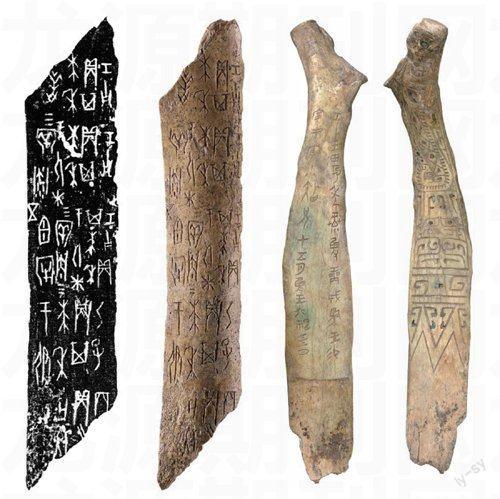

甲骨文是迄今所知中国最早的系统、成熟的文字。自20世纪末王懿荣发现、识读甲骨文以来的一百余年,学者对其研究呈现出多视角、多维度的特征。对于甲骨文字形书体,不仅将其作为断代的依据,而且从书法审美的层面认知、审视。

早在1937年,郭沫若在其《殷契粹编》的序言中,就对甲骨文书法作过盛誉:“卜辞契于龟骨,其契之精而字之美,每令吾辈数千载后人神往。文字作风且因人因世而异,大抵武丁之世,字多雄浑,帝乙之世,文咸秀丽。而行之疏密,字之结构,回环照应,井井有条…足知现存契文,实一代法书,而书之契之者,乃殷世之钟王颜柳也。”甲骨卜辞出自刀锋,笔画运势尽显古朴苍道之劲。董作宾在《甲骨文断代研究例》“字形篇”中把甲骨文分为五个不同时期,并着重指出了五期文字书体的不同:第一期为盘庚至武丁时期,书体雄伟;第二期为祖庚、祖甲时期,书体谨饬;第三期为廪辛、康丁时期,书体颓废;第四期为武乙、文丁寸期,书体劲峭:第五期为帝乙、帝辛时期,书体严整。董氏对甲骨书体分期的真知灼见影响深远。然而随着考古资料的不断丰富和借鉴考古类型学的方法,现今学术界已普遍接受按照甲骨文字体的特征进行分类,进而作分期断代。可见人们愈发重视甲骨文的字形、书体、结构、笔画等书法因素,这些书法特征逐渐得到关注和瞩目。

武丁早期组有一肥笔类卜辞呈现出较早的特征,笔道浑圆流畅,转折处多呈圆角,有如墨书,《甲骨文合集》22274号整龟甲大版就是其中的代表。武丁中期组卜辞还流行一种小字类,字体较小,风格清秀,笔画细劲,有的为方笔,稍显呆滞,也颇具特色。

武丁时期的宾组卜辞数量众多,特征明显,字体较大,书风雄健整饬,笔画瘦劲有力,是甲骨文书法的杰出代表。由于宾、子、囚、散、亥、贞等字的写法具有明显差异,宾组卜辞可大致分为宾组一类与宾组二类(典宾类)。中国国家博物馆收藏的般无咎全甲刻辞属于宾组一类,而土方征涂朱卜骨刻辞、王宾中丁·王往逐兕涂朱卜骨刻辞则是典宾类的经典之作,堪称甲骨书法翘楚。

历组卜辞流行于武丁晚期至祖庚时期,历一类较历二类卜辞字形要小,笔画较细,给人一种圆润感;历二类卜辞笔道较粗,风骨有力,颇显粗犷阳刚之美。中国国家博物馆收藏的禾卜骨刻辞、明有蚀卜骨刻辞是历组卜辞的模范。

何组卜辞表现出较强的书法性。何组一类卜辞笔画粗细均匀,横平竖直:何组二类卜辞笔画粗细不平匀,每一笔势首尾尖而中部粗,犹如小楷笔所书。无名组卜辞笔画纤细而匀,契刻斜锋是其特点。黄组卜辞行款整齐,字体细小,规格统一,书法整饬严谨,中国国家博物馆收藏的干支表牛骨刻辞就具备以上特征。

中国国家博物馆收藏的宰丰骨匕记事刻辞可以说是甲骨文书法的特例,它全无卜辞的刀锋镌刻感,却存有浓厚的毛笔书法意蕴。

金文较甲骨文的书法性更强,笔画、结体更加成熟,开启了笔法演变的源流。商代后期是金文书法的开端,较早阶段的铭文字数一般仅有几字,多为人名、族名、日名等,表示人体、动物、植物、器物的字,字形上有较浓的象形意味,如表示人体形象的文字,头部长作粗圆点,腿部作跪跽形,这是一种美化的手段。中国国家博物馆收藏的妇好三联甗、后母戊鼎中的“妇”“好”“母”等字就具备上述特征。商代晚期开始出现较长篇的铭文,铭文字形大小不一,布局也欠整齐,绝大多数笔画浑厚,首尾出锋,转折处多有肥笔波磔,如中国国家博物馆收藏的作册般甗。

西周金文书法炉火纯青,纯熟精湛。西周早期前段,金文字体还多少保留着商代晚期的特点,字形大小仍不均匀,象形性较强,书写气势较豪放,笔画浑厚凝重,首尾出尖,中间粗肥,笔捺皆有波磔。周初的利簋、祖丁尊就是其中的代表。西周早期后段铭文篇幅变长,字体渐脱豪放书风,而为规整拘谨,字形较小,笔画均匀,个别笔画仍存粗肥笔。著名的大盂鼎铭文可视为西周金文书法的绝世之作,被后人奉为圭臬。

西周中期金文书法存在规整与粗犷两种风格,以前者为主流,随着典章制度的完善,郁郁乎文哉的周人之风在这一时期弥漫充盈于金文之中。恭王时期的史墙盘铭文尽脱奔放恣宕之风,笔道粗细一致,线条化特征明显,布局宽松整齐'堪称典范。

西周晚期金文字形典雅,排列整齐,给人一种庄重肃穆之感,笔道为细劲均匀的线条,两端平齐似圆柱,旧时被誉为“玉箸体”。有些器铭可以看出字周围有长方格,说明其在制陶范时是先画格后按格作字的,尽显规整之风,中国国家博物馆收藏的颂壶就是按照这种方法制作铭文的。宣王时期的虢季子白盘,字形规整瘦劲,多方笔,颇具籀文的特点。

东周时期金文书法呈现出浓郁的地域文化差异性。前述虢季子白盘可视为秦国文字的滥觞,秦公簋和石鼓文在字体结构上更加谨严方正,笔法上改圆转为圆折之笔,春秋中期以降,秦国字体渐近小篆。齐鲁金文亦具特色,齐国金文字形瘦长工整,笔画流畅,竖笔长垂、迂曲,尽显高贵典雅,镈是其代表。南方列国金文,以楚系金文为大宗,彰显地域色彩,既有随意性较强的俗体文字,又有较为工整的艺术型字体。另外还流行有特殊的图案化字体,即鸟虫书。它常以错金形式出现,贵美华丽,富有装饰效果。乌篆将文字与鸟形融为一体,在字的构件中附加鸟形装饰,如越王勾践剑、楚王孙渔戟。虫书笔画作蜿蜒盘曲状,首尾出尖,长脚下垂,如王子午鼎,除个别字为鸟书外,多为虫书。战国时期,楚国金文受简牍文字影响,字体宽阔,笔画圆润,见于鄂侯启舟节、车节。

另外战国金文刻铭及物勒工名形式的铭文增多,多为俗体、手写体文字风格,字迹潦草,结构松散,粗犷草率。

秦朝建立,秦始皇统一六国文字,用秦篆代替战国大篆,将诏书多刻于度量衡器上,作为官方的实用字体,笔画方折,质朴自然。汉代以来,随着青铜礼器的衰退,青铜器铭文也逐渐被边缘化。不过金文书法仍不乏艺术佳品,如错金银鸟篆文铜壶,尽显鸟篆飘逸灵动之风,极富迤逦之姿。新莽时期的嘉量铭文为方正小篆,排列整规,线条瘦细,结构舒展,韵味十足。

——中国国家博物馆(中)