周有光110: 一个“世界公民”的文化百年

荆棘

“汉语拼音之父”:

“上帝把我忘了,但我所记忆的历史还在”

“这部书稿完成的时候,我已经109岁了。我以前说过‘上帝把我忘记了,把我遗忘在世上了。感谢上帝,让我在这个年纪还有一个清晰的头脑和思考能力。虽然我对个人生与死早已看淡,但我所记忆的历史还在前行。”周有光在新书《逝年如水——周有光百年口述》的尾声中说。

1906年1月13日,周有光出生于江苏常州,按当时的历法,尚是清朝光绪三十二年,后又经历北洋政府、国民政府和新中国,因而被朋友戏称为“四朝元老”。今年应该是他109岁生日,但根据“做九不做十”的传统,本月13日是他110岁大寿。

据说,周有光有“三不”:不立遗嘱,不过生日,不过年节。还有“三自”:自食其力,自得其乐,自鸣得意。周有光的110岁大寿是在家里吃的家常饭。

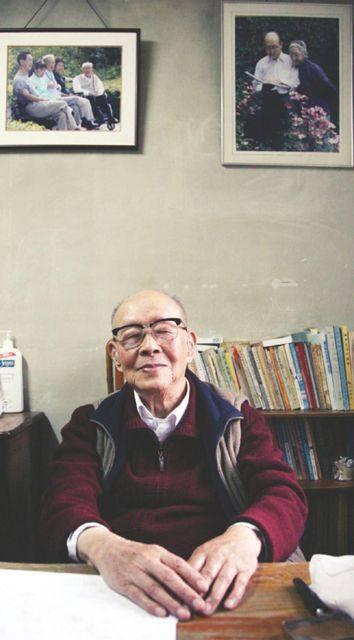

周有光的家在北京朝内后拐棒胡同一座很不起眼的楼房里。房屋的简陋和他在外界享有的“名气”似乎颇有落差,但老人丝毫不介意这一点。“我所处的时代是动乱时代,一生经历了三次倾家荡产,经历什么都无所谓了。”

现在的人,大多知道他是汉语拼音之父。在周家,见小保姆在用拼音输入法在手机上发短信,老人问:‘谁教的?保姆笑了:‘这谁不会啊,小学老师教的呗。新来周家的她只管精心照料老人饮食起居,哪里知道眼前的老爷爷跟拼音有什么关系呢。

历史的尘埃常常掩埋了许多东西。时间流逝,吹拂去历史的尘埃后,一个个消失或者记忆模糊的名字,才会鲜活起来。

周有光年轻时的经历并不算顺利,甚至有一种隐隐的“错位”。大学毕业,本可以和其他同学一样去当外交官,他选择了学经济;本可以到美国留学,可由于经济原因去了日本;本想到日本向著名经济学家河上肇学经济,河上肇却被捕入狱,只好专攻日语;本来研究经济已经有所成就,他却半路出家,一头扎进语言学研究领域。

面对这样的“错位”人生,他很坦然:“人生很难按照你的计划进行,因为历史的浪潮把你的计划几乎都打破了。”在美国国会图书馆,如今既藏有经济学家周有光的著作,也藏有语言学家周有光的著作。两个半圆相接,形成的是一个完美的圆。因为敬佩周有光的博学,他的连襟沈从文曾送他“周百科”的外号。

这位经济学教授, 1955年开始专职从事语言文字研究,参加并主持拟定《汉语拼音方案》。提出口语化、音素化、拉丁化的基本原则,在他的主导下,中国建立了汉语拼音系统。

北京大学教授苏培成曾评价:周有光给我们指明了中文输入的光明大道,使我们加快了进入中文信息处理时代的步伐。

一个“世界公民”的思想底色:圣约翰大学与“自由教育”

文艺评论家解玺璋曾说,周有光最重要的是给人提供一种认知世界的观念和方式方法,即“要以世界的角度来看中国”。这与流行的观念恰恰相反。

作为“世界公民”,周有光世界主义思想的形成绝非偶然。

在《逝年如水——周有光百年口述》一书中,从早年在圣约翰大学的教育到以《汉语拼音方案》与国际接轨再到晚年从世界看中国,有着一条漫长而曲折的过程。这些,与他思想底色的形成,思想观念的开放,以及频繁出国对世界历史、文化、宗教的认识、思考与研究有着密不可分的关系。

1923年,17岁的周有光从常州中学毕业,考取了圣约翰大学。原名为圣约翰书院的圣约翰大学成立于1897年,是中国最早的新式大学。很多曾对中国的历史进程起过影响的著名人物,即毕业于圣约翰,比如顾维钧、林语堂、宋子文、荣毅仁、邹韬奋、贝聿铭等。

圣约翰大学的生活,在自嘲为“土包子”的周有光面前打开了一道五彩斑斓的世界。“圣约翰虽然是教会学校,但在学校里面是非常自由的,言论自由,思想自由,信仰自由,给我们授课的老师主要来自英国或美国,学校所有人都要用英语,连门房都讲英语。”

当时的圣约翰也有一些中国老师,钱锺书的父亲、著名的古文学家钱基博便在这里讲中国文学。“有一天钱先生来上课,出个题目让我们做篇文章,其中一大半的人都用钢笔写的,结果第二天他就大骂:‘你们是中国人嘛?是中国人为什么不用毛笔?”

教师指定的课外读物,常有《大英百科全书》的条目。一位英国教师教周有光如何看报。他说,第一,问自己,今天哪一条新闻最重要?第二,为什么这条最重要?第三,这条新闻的背景我知道吗?不知道就去图书馆查书,首先查看《大英百科全书》。周有光照他的方法觉得知识长进很快,而且“把自己的生活和全世界的活动连成一片”。学会自学、学会独立思考,这是圣约翰大学留给他一生受之不尽的财富。

进入二年级,学校通知学生讨论“荣誉制度”(honour system),这是考试无人监考的信任制度。目的是培养人格,培养道德,培养青年自己站起来做人。周有光和同学们经过多次讨论之后,提出了申请。同学自己去取考题,老师不来监考,的确无人作弊。

不难看出,圣约翰大学的两年教育,奠定了周有光世界主义的基础。尽管因“五卅惨案”的爆发,他转入光华大学,但其思想底色却已经牢固形成。

对此,周有光的儿子周晓平也有深刻认识:“他的教育和研究方向预示着他的世界观是全球化的,他对中国文化哪些好哪些不好,有一个比较清晰的看法。如果一个人真正了解了现实,了解了世界文化发展的最基本的规律,也就不会彻底失望了。”

“人类历史像一条田径跑道,竞走目标是没有终点的科学和民主”

在周有光狭小的书房里,最显眼的便是他与夫人张允和的合影。照片上的张家二姐笑靥如花,似乎仍在温柔地注视着相携走过近70载的爱人,陪他回味这一世纪的风雨。

1927年从光华大学获得学士文凭后,周有光先后在光华大学附中、光华大学以及其他学校任教。1933年,他与张允和结婚并去日本,考入京都帝国大学。

如果说周有光是一个传奇,传奇的另一端便是张家四姐妹中的二姐张允和。

张家曾是安徽一望族,四姐妹的父亲张武龄出生于清末,受新思想影响,变卖家产在苏州办学,并与蔡元培、蒋梦麟等教育家结成了朋友,还聘请许多思想激进的人士来校任教,“张家四姐妹”也因此受到了比较好的教育。叶圣陶讲过一句话:“九如巷张家的四个才女,谁娶了她们都会幸福一辈子。”

周有光的妹妹周俊人在张武龄开办的乐益女子中学读书,又恰好与张允和同学,张允和常常到周家来玩,一来二去就与周有光相识。周家在当时不过是家世清贫、名不见经传的读书人家,不过张家父亲相对开通,不干涉女儿婚姻,使得他们后来成就了令人羡慕的一个爱情传奇。

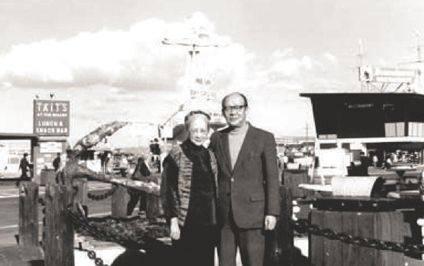

在日本读了一年书后,因为张允和怀孕,周有光夫妇提前回了上海。1946年12月,进入新华银行工作的周有光受公司委派,与张允和一道漂洋过海,到了纽约。

这一时期,大大拓宽了周有光的人生视野。他每天晚上到纽约公共图书馆看书、自修、研究了很多问题。除此以外,他还安排了六个下午和晚上游览了美国自然历史博物馆。这六天,使他对自然界的发展以及人类社会的历史发展,整个世界包括中国有一个印象。

在美国时,周有光经常在假期中出去旅游。他旅游主要是看美国的经济建设。此外,他还研究了布雷顿森林货币体系,以及凯恩斯经济学。

1948年,在纽约的周有光被新华银行委派去伦敦。周有光和张允和乘坐“伊丽莎白王后号”豪华游轮,经过三天三夜到达英国,之后又走访了法国和意大利,见识了当地共产主义政党的活动。建国初,周有光携张允和回到了阔别了几年的上海,到了复旦大学当了一名教书匠,教授经济学。

1955年某月的一天,周有光突然接到通知:要他到北京参加当年10月召开的“全国文字改革会议”。对语言学和文字学完全是外行的周有光,最终阴差阳错地成了这一行的大专家。他说:“我对语言学和文字学是外行,我参加文字改革工作是偶然。所以我的孙女儿上小学时对我说:‘爷爷,你亏了!你搞经济半途而废,你搞文改半路出家,两个半圆合起来是一个O。这就是我的写照。”

“85岁时,我从办公室回到家里,工作和思考是我生活中的最大乐趣:我比以往更关心中国的发展和走向,关心整个世界不断出现的变化。”

年过百岁,笔耕不辍,104岁时还有新作问世,周有光的学术思想一直走在时代的前沿。他说观察自己的一生要跳出自己。他的确跳出了自己。从中国人的识字问题,进而研究人类文化发展规律的问题,他从世界看中国,提倡从人类角度爱国家。

“人类历史像一条田径跑道,世界各国都在这条跑道上竞走;有快有慢,有先有后,后来可以居上,出轨终须回归,竞走目标是没有终点的科学和民主。”在《〈文化学丛谈〉引说》中,周有光写道。