本刊专访《蒋公的面子》主演

张霞

2012年5月,一部由南京大学大三在校学生温方伊编剧、80后演员主演的话剧《蒋公的面子》,于南京大学110周年校庆期间在南大鼓楼校区礼堂公演,受到各方好评。很快,这部话剧不断被要求加演,各方意见持续发酵,成为2013年的一桩全国性文化事件。

2015年1月17日晚,第190场《蒋公的面子》于山东省会大剧院公演。从校园创作到全国性公共文化事件,《蒋公的面子》到底在讲什么?是怎么被创作出来的?190场演出过程中是谁在追捧这部话剧?持续到现在的观众热情是因为什么?开演前,本刊记者于济南阡陌书店专访了话剧主演、卞从周扮演者高仲玮。

第190场的“高烧”:

追捧者是谁?

中山公园附近的经三路曾是济南最繁华的老商埠区,如今有些没落,冬天夜里的19点钟街道上已很冷清。路南侧,一家不起眼的书店间杂在杂货店、副食店中间。

16日晚,书店突然聚集起了为数不少的文艺青年。《蒋公的面子》主演之一、卞从周扮演者高仲玮将于19:30于这里举行一个观众见面会。

很快二三十名年轻观众落座。

观众多是二十出头的年轻人,多着毛衣、黑框眼镜等文艺服饰,他们来自于豆瓣某电影话剧类的文艺小组,具备一定专业话剧知识,部分为相关专业在校学生、毕业生,部分为铁杆话剧迷,平常通过豆瓣小组结伴组团看戏,和省会大剧院以及书店联合组织了此次活动。

观众代表准备了十个左右的问题向高仲玮提问,从《蒋公》(即《蒋公的面子》,以下简称为《蒋公》)的创作过程到《蒋公》编剧温方伊是个什么样的人,从话剧编排时候的八卦到怎么看待话剧市场不景气……

“我没有说话剧市场不景气,话剧市场现在在逐渐红火。”“我们只是一部学生话剧,至今还是。”“南京之前几年的话剧市场也和济南差不多,几年前我很少听说有哪些南京人特意去看话剧,不能说济南没有文化氛围,很多事情都靠发酵……”

高仲玮,1983年出生,毕业于中国传媒大学表演系,此前曾在中传南广学院担任教师,因参与《蒋公》演出被这部戏的导演南京大学文学院副院长、戏剧影视艺术系主任吕晓平“挖角”去“南大艺术硕士剧团”,此次代表剧团前来与济南观众互动。

坐在台上的高仲玮着黑色衬衣、卡其色休闲裤,标志性的“卞从周”小胡子,态度轻松。

整个活动过程中小组成员有负责拍摄,有负责谈话记录,提问代表对《蒋公》的发问大多是“取经”以及“信服”态度:“怎么看待济南话剧市场不景气?”“为什么我们没有好话剧?”“为什么没有话剧敢说真话?”……

反倒是高仲玮一直试图解释《蒋公》:“并没有不可超越到哪里去。”

“你们都看过这出话剧吗?”记者询问旁边的观众,答案是几乎都没看过。

见面会尾声,一位曾在北京观看过《蒋公》的观众进入会场,发出的提问是:“我感觉你们演的不像大学老师,大学老师不应该讲这么多话。”引起一片笑声。

“那你知道大学教师内心是什么样子吗?”观众再无发问。

座谈结束后,参与成员大多购买了演出剧票,记者趁机询问一位观众:“为什么这么热情?爱它是因为济南看不到好话剧?还是听说很好?”

“听说很好,来济南一次,很不容易。”

解读大于话剧:《蒋公》走红记

“你们每到一个地方都会做大学生活动吗?有没有突然成为话剧明星的感觉?”

“我们只是尽量演好这部话剧,不是话剧明星,也不是专业演员,都还有自己的本职工作。”座谈会结束后,高仲玮接受了本刊记者专访。

《蒋公》创作于2012年,始于吕效平、温方伊这对师生。

吕效平是南京大学文学院副院长、戏剧影视艺术系主任。吕效平给学生“学年论文”题目只是一句话:1943年,蒋介石就任中央大学校长前,曾请中文系的三位教授吃年夜饭,三位教授在“给不给蒋介石这个面子”的问题上争执不下。

这是南大流传的一个传说,传说的三位主人公中有中文系的著名教授胡小石、陈中凡,第三位却姓名不详。学生的任务是把这句话变成可演的剧本。

“1943年,陈中凡根本就不在中央大学,而‘蒋介石要来中大做校长的消息传来时,年已经过完了。这个事很可能没有发生过。”高仲玮告诉记者。

温方伊最终综合民国时期各种教授的形象,半虚构创作了三位拥有不同政治倾向和思想状态的“中央大学教授”:时任道带有左翼倾向,蒋介石曾下令打死过他的学生;夏小山埋头做独立学问,好美食,对蒋介石既没有兴趣也不反对;卞从周拥护政府,希望能够去赴宴,但也并非那种昧着良心不顾事实的官方走狗。

“夏小山的原型是胡小石,时任道的背景是陈中凡。卞从周则完全是一个捏造的人物。排练前温方伊给我们每个人开了有半人高的书单,夏小山和时任道还有原型,我这个角色要看《联大八年》的资料介绍,然后挨个找出西南联大给《中央日报》写文章、给官方电台做演讲的教授是谁,读他们的作品和日记……”高仲玮诉苦。

温方伊的剧本是吕效平的学生作业中最满意的一篇,吕效平决定排成话剧,通过学校网站公示招聘演员,表演系毕业的高仲玮“已经很久没有上舞台了,是为了过戏瘾来的。”

到了剧组没几天,还在看书、排小品阶段,高仲玮和演员们突然接到吕效平的消息:半个月就得排练出来,到南大110周年校庆上演出。

“这怎么完的成?我们都慌了。光台词就一万多。我当时和夏小山的扮演者赵超住在一个房间,半夜他起夜把我吵醒,我都会立刻坐起来跟他对台词。”

半生不熟的,《蒋公》上台了。

“上台前的第一次彩排,才知道这是一个喜剧。之前根本就不知道包袱在哪儿,哪里好笑。第一次带观众彩排,我们听到居然有观众哈哈大笑,才放下心来了。”

就是这么一部“全是绕口学问”的话剧,受到空前追捧。

“演出完之后,吕老师说再加演十场。一开始是本校的学生,几乎把南大鼓楼校区的小礼堂给挤塌了,从来不开放的二楼也给打开了,很多人都站在过道里。”高仲玮说,“到后来校外的人也都拥了过来。当时戏票是十块钱一张,我第一次知道这么多南京人看话剧。吕老师说再加演二十场,我们就能成为南京的文化事件,成为整个江苏的文化事件。谁都不信。怎么可能?”

2012年12月14日,江苏省委宣传部安排《蒋公的面子》在南京艺术学院连演3天,省委宣传部长亲自观演。

吕效平的老师、原南京大学中文系系主任董健,著名剧评人水晶,凤凰卫视的梁文道等等文化名流纷纷为这部戏撰文。

“久违了的好戏,将知识分子的风骨和弱点表现得淋漓尽致。”南京艺术学院电影电视学院副院长蔡伟称赞这部戏。

“话剧红成这个样子,据说已经有1500万票房了,你们是怎么分成的?”

“票房我不知道,我们只是按场次拿演员工资的。”

“有没有觉得关于对《蒋公》的解读大于《蒋公》本身了?”

“你说的对,的确是解读大于话剧。吕老师常说,学生戏的走红就是对当前社会、对文化创作现状‘最大的不给面子。”

《蒋公》走红之后高仲玮从中传南广学院“跳槽”到了“南大艺术硕士剧团”,剧团是没有工资的,高仲玮和其他演员靠演出赚取收入,温方伊继续在南大就读研究生,吕晓平则又组织学生创作了另外一个颇具公共批评性的新话剧,不过风头再难超越《蒋公》。

到底谁没了面子:

一部话剧,整个社会的“卑微”

17日晚,《蒋公》在省会大剧院如期上演,这几乎是作者最近观看到的几场演出中落座率最高的一场。各大院校学生状的青年男女结伴而来,进场前“黄牛”在剧院门口不断高呼“谁有退票”。

剧院中,记者还见到了本地电视台著名的主持人、几位艺校的知名教师、本地话剧剧团负责人。

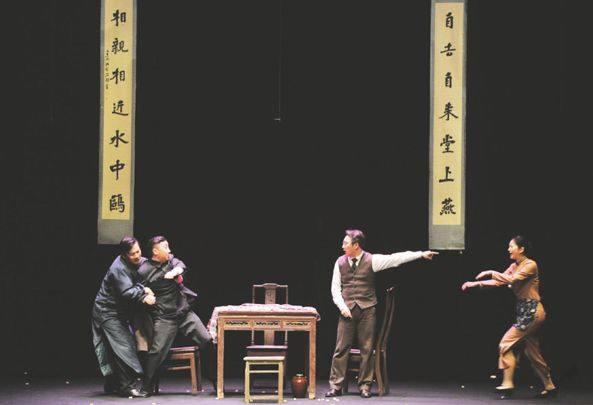

19:30,大幕拉开,一场关于民国知识分子形象、际遇细致描刻的话剧展开。

“尽管过于学院派,还假借戏中教授之口卖弄学问,但总归是一部书生意气的好戏。”第二天某济南作家在微信朋友圈中评价。

剧中,杜甫的对联、刘文典的典故、胡适之的逸闻、唯物主义的哲学思辨……大量充斥知识分子气息的拗口话语串满了两个小时,整场话剧只有四个场景:文革、民国茶馆、麻将桌、文革,文绉绉的台词对话成为最大剧情,勾勒出全部故事。

三位教授个性鲜明,描摹的有些刻意,却又各自弱点夸张:时任道追求民主自由和学术独立,绝不与独裁者同流合污,却因珍贵藏书留在桂林随时会被侄子变卖,想借赴宴得老蒋协助;夏小山对政治毫无兴趣,只是为了火腿烧豆腐而想赴宴,在美食与面子间抉择,只好推说要请柬署名由校长改为蒋院长或蒋委员长;卞从周长期与体制合作,内心想去赴宴,可被两位教授同僚呵斥是谄媚之举,为了面子,就摆出不赴宴的姿态……

“这是一部把知识分子架在火焰上烤的话剧。”关于《蒋公》,吕晓平在宣传页上解读。在吕效平看来,这种“身陷其中”所展现的人的“荒谬性”,正是《蒋公的面子》价值所在。

剧中,无论老蒋、左派、右派、中间派,无不“面子尽失”:老蒋想做校长无人买账,左翼知识分子想保全理想却避免不了自私软弱;偏右的教授左右逢源、油滑聪明,却还是个有理想的好人;魏晋风度的中间派名士,想做一心向学、不问世事的清流,却抵挡不住一些口腹私欲……知识分子的风骨和弱点、知识分子永恒的精神困境、永恒的软弱,被上升到人生圈套的层面。

“所有的好戏都是指出道德的边缘所在、困境所在。不是因为戏里有抗战和‘文革的悲剧,而是因为人性中永远不可能改变的悲剧性和喜剧性,因为我们自己这种卑微的状态。”

“卑微”成了这出话剧最大的特质,人人都有自己的卑微处。

戏中,蒋公卑微,得不到民意和面子;教授卑微,文人风骨难以保全——至于戏外,“卑微”更是被无处不在的放大。

“这出戏红了两年多正常吗?”记者问。

“如果这出戏能一直红,就是这个社会,就是整个话剧创作,最大的不正常了。”高仲伟答。

自始至终,吕晓平将“学生戏剧”放在最前面。

《蒋公》公演到七十场左右时曾前往上海戏剧学院交流,“演出完,上戏开了一个研讨会,‘为什么南大这样的非戏剧学院能出这样的好戏?是他们研讨的话题。”高仲伟说。

而之前,《蒋公》第56场的演出是在北京的东宫影剧院。

“这是我见过的最诡异的一场演出,从头到尾就没有什么声音,笑声、议论声都没有,大幕下面黑呼呼的,一片安静。我们演的提心吊胆。结束之后才知道,当时下面坐的是北京人艺的朱琳、蓝天野、濮存昕、杨立新等大腕。”

人艺的大腕最后给了吕晓平很高的评价:“话剧挺好。”

“无论喧嚣的解读,或者大腕的默然何尝不都是一种‘卑微?”山东艺术学院某教授告诉本刊记者。

从时代到文化:

我们为什么需要“批判”

“在美国,一群高中生排演的戏,可能比国内某些专业院团的戏还要好。”吕效平面对媒体毫不留情的揭示了中国戏剧目前与世界戏剧先进水平之间的真实差距。

“吕老师看来,中国的教育,是造成这种差距的根源所在。”《蒋公的面子》在上海演出时,有复旦大学中文系的教师去看。这位教师看后认为:作为一名大三学生写出的剧本,这个剧的语言太好了,老师肯定在其中润色不少。“吕老师付之一笑,他几乎一个字都没有改动。”高仲玮告诉记者。

吕晓平在媒体上不客气的批判,“一个中国大学生,极少有机会在中学和小学时候碰到一个合格的文学老师和艺术老师。比如教你写一个‘雪底下是什么?你只能写雪底下是树叶是石头,你要写‘是春天,老师给你打个叉……。中国的学生,往往是以情商上付出重大代价,才能在智商上得到一种提高。”

吕晓平甚至认为一个“漏网之鱼”温方伊,一部《蒋公》就震动文化界、教育界、话剧界,恰恰正是反衬出中国目前文化创作、艺术表演和教育体制的卑微之处。

“《蒋公》虽讲一堆知识分子的卑微之事,但其中教授对权力的‘扭捏,当权者对权力的‘扭捏还是一种更大的批判。权力不那么傲慢才会有文化的自由。”吕晓平说。

蒋公对于文化精英和教育精英最大的思考,还在于独立思考以及学术自由的价值。

“《蒋公》从来没有受到任何审查干扰,南大校委将一切关于这部话剧的行为都视为教学活动。”高仲玮对记者提到一个段子,“《蒋公》演出期间,南大主管宣传工作的党委副书记有一次见到吕晓平,抱怨买不到票,‘今天、明天都没,你们学生只卖给我后天的”。

“先将孩子生出来,是南大的学术传统。你不‘生一下试试,怎么知道会不会夭折?‘生的勇气都没有?”吕晓平有些被“惯坏”的轻松。上戏的研讨会上,有上戏教师抱怨,《蒋公》这样的戏在上戏恐怕未“出生”就“流产”吧?

在高仲玮眼中,南大最大的不一样是:“这里的学生不急着赚钱找工作,南大的学生最喜欢‘不务正业,写诗歌的、做民谣的、玩话剧的、写剧本的……随处可见。”

“年轻人其实是最容易成功的,因为他们什么都不想。一心光想着干一个事儿的时候,事儿自己就成了。”回顾《蒋公》从创作到走红高仲玮和团队都觉得像做了一场梦,“谁想过这些?”

红了之后,高仲玮等原班主创受到了很大的挫折。

“这两年我自己也提高了,无论知识素质还是个人眼界,一开始真的不知道民国教授是什么样子。戏剧红了的时候,我的表演也到了一个极限,很难再提升了,吕老师又招聘了四个演员,让我们轮流替换表演。”

对于《蒋公》所有的荣誉和名声大都归到了编剧头上,记者询问高仲玮可有过“不舒服”?高仲玮坦言:“一开始是有些忐忑,觉得自己要被换掉,后来也理解了,再进来新人的确能打破原来的僵局,注入活水。对于这部话剧,我们始终只是演员。”

“其实即便导演吕晓平、编剧温方伊何尝不是被左右的‘演员?被一种‘饥渴所左右?”济南某剧评人这么对记者解读。

梁文道等各界精英们把“五四精神”、年轻人对世界的想象力、教育改革等重大命题安放在这部话剧上当做案例标本,不断解析、不断解读……

“他们全是因为《蒋公》吗?还是想通过《蒋公》批判什么?寻找什么?”

话剧中高仲玮演出了一个偏右的教授卞从周,他识时务、聪明、合作、变通。当卞从周说“现在的人似乎骂两声腐败便是一个进步人士了”时,他得到的掌声与左翼时任道说“中国政府腐败已经是国际闻名了”时,观众的掌声和笑声几乎是不相上下。

时任道是编剧温方伊最钟爱的角色,温方伊最担心大家喜欢卞从周大于时任道,然而事实正是观众对卞从周的亲近远胜于时任道。

出剧场后,“我觉得时任道挺讨厌,夏小山真可爱……”的声音不绝于耳。

“你怎么看待自己的角色反而最受欢迎?”

“其实两年多时间,观众也有变化。2012年的很多包袱点,到了2015年,对观众的刺激度都变小了。艺术永远都这样,需要更新的。我们接收信息的速度太快了,部分话剧不受欢迎也跟‘过时不无关系。卞从周受到欢迎很好理解,他更像我们当下的人,识时务嘛,不跟自己别扭,我们的时代和时任道的距离太遥远了。”

我们时代,“遥远”的恰恰正是这种对别人的质疑,对时代的质疑,对自己的坚持和吝惜。

“你看,这就是自由的坏处。”“这是滥用自由的坏处。”……剧目结束后,省会大剧院的门口,济南某知名主持人和朋友兴致勃勃的回顾着话剧,玩模仿表演的游戏。

“我们本地的艺校学生,我们本地的话剧创作人,对《蒋公》最大的态度不应该是喜欢、追捧,而应该是脸红。”济南某剧场负责人告诉本刊记者。

延伸阅读

中国文化输出如何才能不落伍?

龙应台

文化是什么?

曾经有一个特别难忘的场合,作为台北市首任文化局长的我被要求当场“简单扼要”地说出来,“文化是什么?”

所谓文化,不是停留在水晶灯装饰的大歌剧院上演的歌剧上,它是城市里的居民如摆路边摊以糊口的老太婆的文化权。

文化?它是随便一个人迎面走来,他的举手投足,他的一颦一笑,他的整体气质。他走过一棵树,树枝低垂,他是随手把枝折断丢弃,还是弯身而过?一只满身是癣的流浪狗走近他,他是怜悯地避开,还是一脚踢过去?电梯门打开,他是谦抑地让人,还是霸道地把别人挤开?一个盲人和他并肩路口,绿灯亮了,他会搀那盲者一把吗?他与别人如何擦身而过?他如何低头系上自己松了的鞋带?他怎么从卖菜的小贩手里接过找来的零钱?

如果他在会议、教室、电视屏幕的公领域里大谈民主人权和劳工权益,在自己家的私领域里,他尊重自己的妻子和孩子吗?他对家里的保姆和工人以礼相待吗?独处时,他,如何与自己相处?所有的教养、原则、规范,在没人看见的地方,他怎么样?

文化其实体现在一个人如何对待他人、对待自己、如何对待自己所处的自然环境。在一个文化厚实深沉的社会里,人懂得尊重自己,人懂得尊重别人。文化不过是代代累积沉淀的习惯和信念,渗透在生活的实践中。

中国的文化输出有点落伍

中国在大国崛起的趋势里,相较于其他领域,文化输出这块是比较落伍的。

以书籍出版和文化艺术为例。首先,输出之前,要去了解什么样的书籍和艺术才能打入德文、英文等国际市场,所谓知己知彼;其次,出版物乃至文化商品无论在思想深度、对世界认知的广度和文字艺术的高度上,本身品质要好。

一个社会的文艺作品,要达到最高境界,社会一定要给它最宽广、最大的自由创作环境。法兰克福书展、爱丁堡戏剧节表面上是在比文化产品,实际是在比哪一个社会有最丰沃的土壤,有最自由的空气和独立的精神。

青年人可以质疑,可以颠覆

假如我温驯的儿子菲利普说自己是同性恋,这和他跟我说“妈,我是个左撇子”一样,没有任何差别。我会跟他一起去同性恋的酒吧。

1970年代初,我就读于台南成功大学外文系时,也曾因为“好玩”而懵里懵懂地加入过“青年救国团”。直到留学美国、接触到英文世界的国民党历史,才颠覆我所有前面相信的东西”;也是到了美国,才从头读鲁迅。

年轻人代表了所有文化的可能,“挑战自己”永远是年轻人最该做的。心中原有的价值观都是可以被挑战的,那才是真正的年轻的中国人、下一代中国人最有志气的表现。

大陆学生来台湾和台湾学生到大陆,是两岸最好的思想交流方式。两岸和平很重要,实现和平有千百万种方式,但互换学生是其中重要的一种,它会奠定下一代的和平。

观点

我们时代的权力崇拜

梁文道

为什么这个剧本会火成这个样子呢?其实我们一开始了解剧本梗概的时候,就已经能够心里有个底了:在过去十年来,我们看到一个热潮,越来越多人谈到民国。

想到民国知识分子,我们想到的是清华国学院四大师那种人物:穿着长袍,斯斯文文,学问非常大,人品就算不高尚,他们也都有点特殊的气质。这些气质可能是很狂狷,可能是很谦逊,又或者有一点逍遥事外……

我们还听说那个年代的知识分子,他们是如何有独立自主的人格。比如刘文典,能够拍案去呵骂蒋介石,哪怕蒋介石拥兵百万,是当时数一数二的独裁者。

于是,我们对民国知识分子的想像,多多少少包含了对我们现在的情况的不满。这几年越来越多人来谈学术界或者我们的大学、我们的高等教育出了什么问题?我们常常需要回到过去,来找回一些对照。

《蒋公的面子》首先是有这样一个背景在:剧本描述1943年,蒋介石自任南京国立中央大学校长的职位,要请三个学校教授吃一顿年夜饭,因此引发争论……教授说他是个独裁者,说他不够资格当校长,不承认他,不可能跟他吃饭等等。

这样的情况在我们今天看来好像很难理解,对不对?

之前我有过这么一个印象非常深刻的经历:某次,我跟一个著名出版社的编辑拜访一家学校,吃饭的时候这个学校一位极高层的领导,席间谈话谈论的不是学术,也不是教育,全部都是“谁谁谁谁谁在你们那个出版社那个地方当过官,你们认识吗?”“谁谁谁你认不认识?”

校领导讲的全是一堆官名,那堆官名全部都是他认为很重要的大人物,而又跟我们似乎有点联系的。

那么到了最后,我们谈到抽烟的问题,他问:“你们有没有看过中央出文件了?”“这个文件谈的就是所有的公务员官员在吃饭的时候要禁止抽烟了。你们怎么这么不关心?你们做学术、做出版的连中央文件都不关心还做什么?你们出书也就出一些杂七杂八的书。”

印象深刻意思就是指:今天我们碰到的一些大学里面的教授领学者、领导高层,他们更像什么呢?他们更像一些官,或者说不太像是能正式当上什么大官,但是又很渴望当官,或者跟那些官发生关系。于是在这样的一个气氛底下,《蒋公的面子》就火了。