民国的情爱江湖

民国名女人:分手见人品

同样是民国女子,对于分手的处理方式大为不同。

最重情重义的莫过于张爱玲,决定和胡兰成分手时,她给他写了一封诀别信:“我已经不喜欢你了。你是早已经不喜欢我的了。这次的决心,是我经过一年半的长时间考虑的。你不要来寻我,即或写信来,我亦是不看的了”随信附了30万元钱,那是她新写的电视剧本《不了情》《太太万岁》的稿费。

最激烈的莫过于蒋碧薇,她和徐悲鸿曾经是一对佳偶,最后因为离婚闹到了打官司的份上,作证律师是大名鼎鼎的沈钧儒。打官司虽不是什么好事,好在蒋碧薇大获全胜,获得了一双儿女的抚养权,并从徐悲鸿那儿得到了100万的赡养费和100幅画。

最戏剧性的莫过于杨之华。杨之华在嫁给瞿秋白之前,是沈剑龙的妻子。她有了婚外情后,三个人会面谈判,谈判的过程很友好,结果更奇妙。三人一起在报纸上各发了一则启事,内容如下:

杨之华沈剑龙启事:自一九二四年十一月十八日起,我们正式脱离恋爱的关系。

瞿秋白杨之华启事:自一九二四年十一月十八日起,我们正式结合恋爱的关系。

沈剑龙瞿秋白启事:自一九二四年十一月十八日起,我们正式结合朋友的关系。

最荒唐的是白薇。白薇和杨骚之间的情感经历十分离奇,分分合合持续了近20年,每次分手,两个人还会立下一些奇葩的约定,其中1925年那次的约定最奇葩,杨骚向白薇承诺:等他在新加坡嫖满100名妓女,两人就复合。更令人意外的是白薇居然答应了。

分手分得最磊落明快、不留一丝余地的,当属孟小冬。

1933年9月,在天津《大公报》第一版上,孟小冬连登了三天启事:“冬当时年岁幼稚,世故不熟,一切皆听介绍人主持。名定兼祧,尽人皆知。乃兰芳含糊其事,于祧母去世之日,不能实践前言,致名分顿失保障。毅然与兰芳脱离家庭关系。是我负人?抑人负我?世间自有公论,不待冬之赘言。”

孟小冬与梅兰芳:

为了爱情甘愿做小

孟小冬出生于梨园世家,5岁学艺,7岁登台,14岁的时候就在上海大世界登台,并且成为十分有影响力的角儿。

认识梅兰芳时,她还只有18岁,已经是须生之皇,而他,则是更为著名的旦角之王。

1925年,孟小冬和梅兰芳在舞台上相遇了。

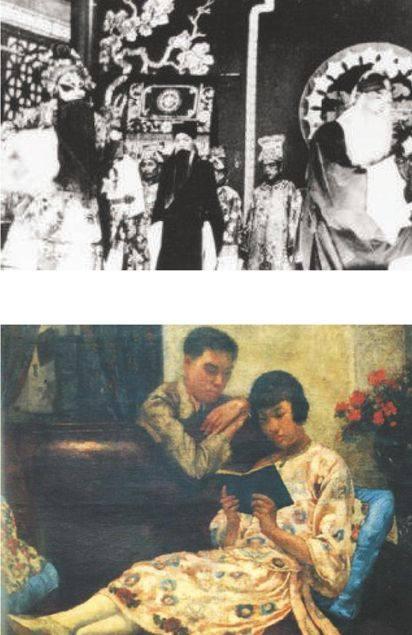

他们共演的那一出《游龙戏凤》,至今仍然是梨园佳话。在台上,孟小冬扮演的是微服私巡的正德皇帝,梅兰芳则扮演天真活泼的李凤姐。随后他们又一同出演了《四郎探母》、《二进宫》,每一出都是戏逢对手,十分叫座。

18岁的孟小冬在32岁的大名角梅兰芳面前并不胆怯,演来落落大方,非常潇洒。戏台上的两个人,也弄假成真,因戏生情。

当时梅兰芳家中已有两房妻子,分别是元配王明华和续娶的福芝芳。以孟小冬之心高气傲难以接受,好在媒人解释说,王明华重病在医院,实际上只有一房夫人,而小冬过去也是两头大,不算偏房。

福芝芳是个厉害角色,死活不肯让孟小冬进门。梅兰芳无奈之下,只好在外面找了一处四合院与孟小冬住,起名为缀玉轩。

照这个情形看起来,孟小冬嫁过去,实际上还是侧室,而且是不能登堂入室、只能在外面金屋藏娇的侧室。以小冬之聪敏,如何察觉不到媒人说辞中的漏洞呢?

孟小冬,就是抱着满心的欢喜,和舞台上的梅郎做了真夫妻,不求名分,放弃了演出,只希望能够和意中人朝夕相守。

现实生活中,梅兰芳和孟小冬曾经如胶似漆。他们曾留下一帧照片:梅兰芳侧身摆出手势,墙上留下投影。右上方是孟小冬的题字,“你在那里做什么啊?”左上方是梅兰芳的手书,“我在这里做鹅影呢。”新婚夫妻亲昵之状,溢于言表。

人生如戏:

与“靠山”杜月笙的岁月闲余

孟小冬嫁给梅兰芳后不再登台,急坏了一个叫李志刚的忠实粉丝。得知心目中的孟小冬居然嫁了人,他拿着手枪就跑到缀玉轩要和梅兰芳火拼。混乱之中,李志刚击毙了调解人张汉举,自己也被军警乱枪击毙,枭首示众。

这桩事件中几乎囊括了人们关注的一切新闻热点:暴力、情杀、名人、血腥,于是北平小报以此为题材,大肆报道,一时流言蜚语满天飞。

自此,梅兰芳逐渐冷落了孟小冬。梅党也不喜欢孟小冬,理由是“孟小冬为人心高气傲,她需要人服侍,而福芝芳则随和大方,她可以服侍人。为梅郎一生幸福计,不妨舍孟而留福。”

梅兰芳的母亲去世,孟小冬披麻戴孝,来到梅府吊孝。福芝芳叫人拦在门口,声称:“这个门儿,她就是不能进,我有两个孩子,肚子里还有一个,我拿这三个孩子跟她拼了!”

孟小冬站在门口,孤立无援,这时梅兰芳走了出来柔声劝她先回去。

受此大辱之后,孟小冬毅然决定和梅兰芳分手。在报纸上连发了三天启事,单方面宣布决裂。

离开梅兰芳后,孟小冬曾经大病一场,甚至一度皈依佛门。分手时她曾对梅兰芳放过狠话:“我不要你的钱。我今后要么不唱戏,再唱戏不会比你差;今后要么不嫁人,再嫁人也绝不会比你差。”

和梅兰芳分开五年,孟小冬拜余叔岩为师,从头开始学习谭、余派老生艺术真髓,重出江湖后即博得满堂彩,“冬皇”之名由此更盛。五年间虽只有30余场,但总是一鸣惊人,被同业尊为须生楷模。1947年,孟小冬在上海出演《搜孤救孤》时,全国的京剧名老生前往观摩,著名须生马连良和香港《大成》杂志主编沈苇窗竟然挤在一个凳子上看了一出戏。

孟小冬再嫁的男人,论名声论地位,确实也不在梅兰芳之下,他就是上海滩赫赫有名的青帮头目杜月笙。

杜月笙号称“天下第一戏迷”,家中的四房姨太太都是唱戏出身。1937年,上海黄金大戏院举行开幕典礼,杜月笙特意请来孟小冬剪彩。后经小冬的师妹,也是杜月笙的四姨太姚玉兰撮合,两人走在了一起。

相传杜月笙曾向孟小冬表白说:“自打第一次见到你以后,我一直思念你,还发过誓,这一辈子要是不把你拉进我的怀抱,我就不是人。”孟小冬被打动了,离开梅兰芳之后她太需要一个男人依靠。

杜月笙对孟小冬,也称得上有情有义。1949年,上海解放前夕,孟小冬随杜一家迁居香港,临走之前,淡淡地说:“我跟着去,算丫头呢还是算女朋友呀。”为了她这句话,赴港后杜月笙不顾家人的阻挠,坚持要与孟小冬补行一次婚礼。当时的杜月笙已经63岁,形销骨立,面容枯槁,浑身是病,孟小冬也已是42岁。

杜月笙去世之前,把自己的遗产做了分配,分在孟的名下两万美元。她不再登台唱戏,靠着这两万美元并兼课任教,在台湾度过了最后的岁月。

解放后,梅兰芳曾在友人陪同下,到香港看已跟了杜月笙的孟小冬,两人相见再没有多余的话。梅兰芳自然不知道,孟小冬的房间里只摆着两个人的照片,一个是恩师余师岩,另一个则是他梅兰芳。

观点

所有的活着都是一个悬念

方言

《一代宗师》:离赵本山最远的距离是赵本山

近期,王家卫主演导演的作品《一代宗师》3D版在全国各大影院上映。剧中赵本山扮演了一个大隐于香港茶肆的武林大师,一根火柴点燃一根香烟的过程中,一场顶级高手、两个武林大师的较量已经完成。

无形、大隐、最平凡的生活,往往是中国文化哲学和民间传说中大道与大师的真正所在。赵本山是中国近20年文化娱乐的时代符号,他的小品和他的二人转鼎力于中国流行文化中间,为什么赵本山成为不了大师?赵本山距离卓别林的距离在哪里?

剧评人称:“离赵本山最遥远的距离是赵本山。”卓别林的幽默在于对自我的解构,他曾亲身前往“卓别林模仿大赛”,并拿到第三名,以近似行为艺术的形式幽了自己一默、幽了这个世界一默。

“关于自我的不彻底,这是赵本山成为大师的最致命一环。”无论是跪拜礼还是传闻中的巨额财富、私人飞机、师生集团,赵本山在一种彻底了悟生命境界的幽默和世俗文化桎梏里束缚、摇摆。

“他放不下赵本山,就得不到大师。”因为在乎这个世界上的细节,赵本山成为笑匠,因为放不下太多细节,赵本山到达不了大师。

无人可以抵达一个自己

著名电影导演希区柯克的《东方快车谋杀案》里讲述了这么一个故事,名侦探赫丘里·波洛搭乘东方快车准备前往伦敦。在东方快车抵达温科夫齐那天晚上,火车上有乘客死亡。各种线索交错,每一个线索似乎指向不同的嫌疑人……最后杀人者被查出,杀人者却又都是一些无辜者、受害者。

梁文道不断在文章里强调,“我们一般人在看到一些惨案发生的时候,在看到一些匪夷所思的屠杀事件的时候,我们通常会觉得我绝对不可能变成那样的坏蛋和凶手,但不要太多自信,不要放松对自我意志的怀疑和警惕。”

我们的生活会被太多宗教、文化、隐情、集体无意识、社会状况所绑架。每一种活着都是一种意外,活着的每天都有意外,我们每一个人都有各种随时可以抵达未知的可能。而我们的活着中间永远也会有一些预想不到、到达不了的地方和可能。

南怀瑾这么评价“我们的所不知道”,他解释为“知见”或者“成见”:人们看事物总是滞留于表面。比如,当我们说起佛陀时,我们也总是认为二千五百年前的有着那副模样身体的人才是佛陀。我们将自己无限的心智局限在最为表面、虚幻的地方,犹如我们去认识一个人时很轻易地把他的照片当成了他,我们的头脑总是那样理解事物。我通常不那样思考。

有着具体模样身体的“物质存在”不是一个人的全部,不是世界的全部,世界在一个叫做精神无限宽广和无垠的地方,没有尽头的地方。