采用人工疝补片行膈肌重建治疗膈肌膨升症23例分析

朱吉海,李 勇,武建英,李忠诚,杨永良

(青海大学附属医院胸心外科,西宁 810001)

·短篇及病例报道·

采用人工疝补片行膈肌重建治疗膈肌膨升症23例分析

朱吉海,李 勇,武建英,李忠诚,杨永良

(青海大学附属医院胸心外科,西宁 810001)

膈肌膨升症也称膈肌膨出症,是指由于各种原因导致横膈部分或完全上移,可造成严重的通气功能障碍,以及消化系统症状,以左侧多见。以往手术治疗膈肌膨隆主要是膈肌折叠缝合术,但该方法术后膈肌膨隆复发率高,往往需要行再次手术。本科自2008年1月至2013年3月采用人工疝补片(意大利Herniamesh公司生产)行左侧膈肌重建术治疗左侧膈肌膨隆症23例,手术效果良好,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组患者23例,男14例,女9例,其中7例系行膈肌切开折叠缝合术后复发患者,平均年龄(41.5±3.5)岁,病史2~13年。本组23例中16例系初次手术,均是术中发现膈肌菲薄,肌层几乎缺如而只有2层浆膜层,而7例系初次行胸膈肌折叠术,术后膈肌膨隆复发。

1.2 方法 本组23例患者均在全身麻醉(后简称全麻)下采用人工疝补片行左侧膈肌重建术。术前留置胃管,全麻气管插管后患者右侧卧位,取左后外侧切口逐层切开经第7肋间进胸探查,处理胸腔内粘连等病变。于左侧膈肌中央部弧形切开膈肌,探查腹腔内胃、脾脏等脏器位置是否扭曲并还纳复位。水平褥式缝合膈肌切口使之重叠,并使膈肌下降到原来的位置。将适当修剪成形的人工疝补片于膈肌上方沿膈肌起点用10号丝线贯穿胸壁或肋间肌间断缝合固定人工疝补片(必要时需使用与人工疝补片配套的特制的缝合针),纵隔面将人工疝补片缝合固定于对侧膈肌及纵隔胸膜上。人工疝补片与膈肌可间断缝合几针以免二者之间留有腔隙并在膈肌与人工疝补片之间放置负压引流;放置胸腔引流,常规关胸。术后给予呼吸及辅助呼吸、预防感染等治疗。术后2、6个月复查肺功能及血气分析,比较手术前后肺活量(FVC)、1秒肺活量(FEV1)、最大通气量(MVV),以及血气分析氧分压、二氧化碳分压及血氧饱和度的变化。

2 结 果

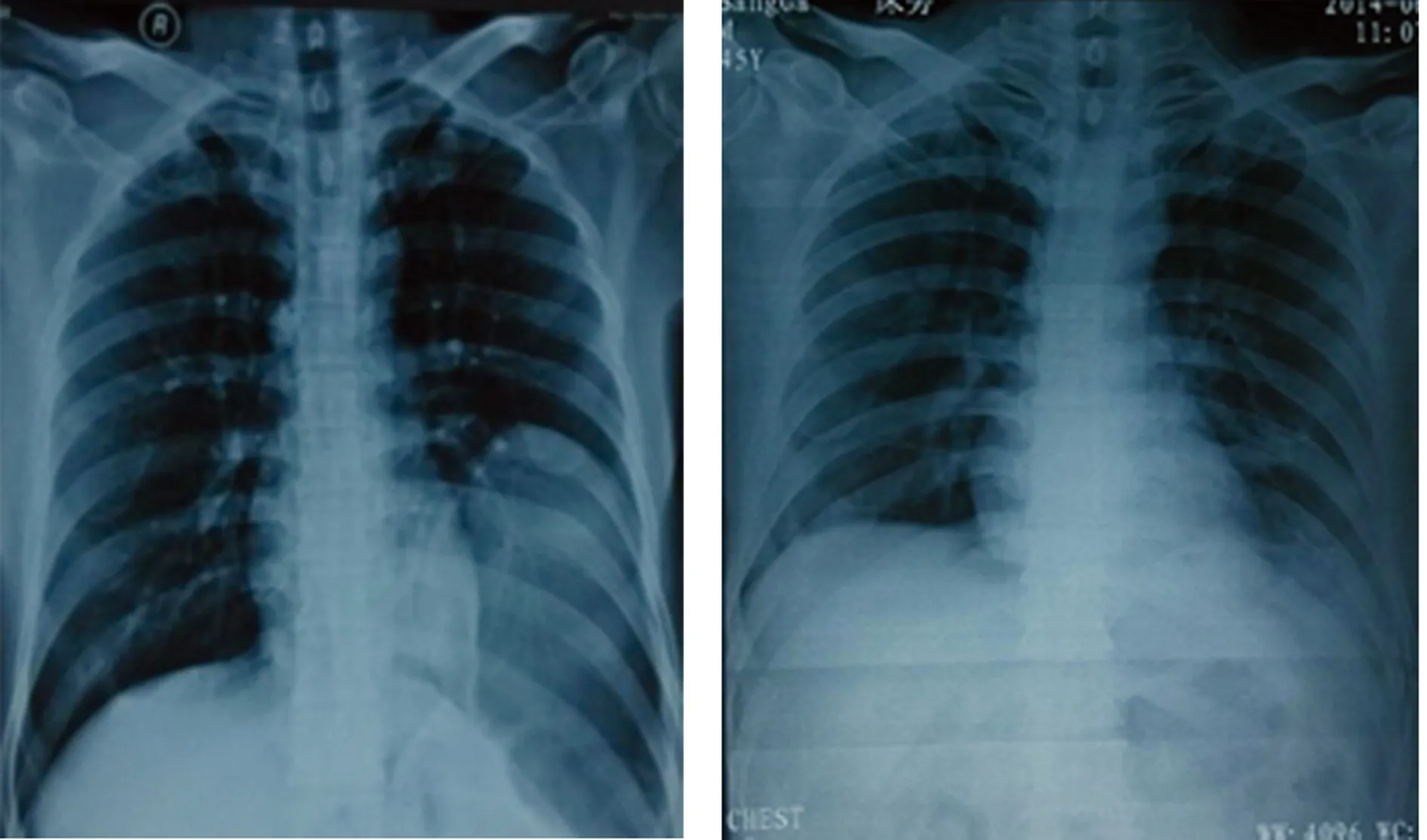

本组23例患者中22例术后恢复均良好,术后左侧膈肌位置较术前明显下降,典型病例1、2胸片结果见图1~4。胸闷、气短、呼吸困难等呼吸系统症状及进食后腹胀、食欲不振等消化道症状均消失并治愈出院。1例术后出现顽固性下肢水肿、腹胀、腹水等症状,经胸腹部CT、下腔静脉造影等检查后考虑人工疝补片靠近下腔静脉处张力过高,导致下腔静脉扭曲,再次行剖胸,将下腔静脉处缝针拆除,重新固定人造疝补片,术后下肢水肿、腹胀、腹水等症状消失。共23例患者术后2、6个月复查肺功能提示FVC、FEV1及MVV较术前明显增加(P<0.05);复查血气分析提示氧分压及血氧饱和度较术前明显升高(P<0.05),二氧化碳分压较术前无明显变化(P<0.05),见表1。

表1 手术前后患者肺功能、血气分析结果对比

续表1 手术前后患者肺功能、血气分析结果对比

图1 典型病例1术前胸片 图2 典型病例1术后胸片

3 讨 论

膈肌膨升症是指由于各种原因导致膈肌部分或完全上移,引起一系列的临床症状,是一种少见疾病,其发病率约为万分之一,左侧明显高于右侧,男性多发于女性[1]。根据病因,可分为先天性膈肌膨升和后天性膈肌膨升症。前者发病原因目前主要认为是由于胚胎发育早期膈内肌肉组织发育异常,膈肌肌层和粗大胶原纤维层缺如,而仅剩两层菲薄的浆膜;或是先天性膈神经不发育,使膈肌营养障碍,而发育不全或萎缩。由于胸腹腔的压力差,使发育异常的膈肌不断抬高,常合并其他先天性畸形,如同侧肺发育不全、胃逆转、异位肾等[2]。后者是由于颈部或胸部的炎症、肿瘤、手术、创伤、自身免疫性疾病、代谢性疾病等多种因素导致膈肌或膈神经损伤,从而引起膈肌麻痹[1,3]。

膈肌运动的呼吸作用占潮气量的30%~60%,单侧膈肌功能的丧失,肺活量降低20%~30%[4]。膈肌膨升时膈肌抬高,胸腔有效容积减少,加上矛盾运动,可造成严重的通气功能障碍,常引起气促、呼吸困难等呼吸系统症状,活动后症状更加明显,甚至可有发绀;左侧膈肌膨升时,由于胃位置随之上移,使胃食管的正常解剖关系发生改变,引起胃成角或胃扭转,可出现腹胀、消化不良、食欲减退、间歇性肠梗阻等消化系统症状,症状在进食后更加明显。并且由于患侧膈肌及腹腔脏器位置上移,使两侧胸膜腔压力不平衡,纵隔心脏及大血管向健侧移位,影响静脉回流,有时还可引起心律失常等。

本病的临床表现多无特异性,胸部立位平片及胸部X线透视是简便而有确诊价值的检查,可确定病变的程度,膈肌的活动度,有无矛盾运动,纵隔是否移位及胃肠道的形态及位置。胸部CT有助于鉴别膈疝、有无胸腔积膈下占位性病变,因此也有较高的诊断价值。此外,肺功能检查、血气分析等检查有助于判断患者的肺功能状况,并评价手术效果。

膈肌膨升程度及临床症状轻者,可观察或保守治疗。以下情况应行手术治疗:膈肌膨升严重影响呼吸功能;有反复的呼吸道及消化道症状;伴有纵隔器官移位并影响到循环功能;合并明显的反常呼吸;胸片提升膈肌上移至第3、4肋水平;血气分析或肺功能检查提示有明显的肺换气不足。手术的原则是尽量恢复膈肌正常的解剖位置及胸腔容积,消除膈肌的矛盾运动,加强膈肌强度,并阻止膈肌继续上移,同时治疗并发症。以往经典的手术方式是经胸膈肌折叠术。然而,作者发现行胸膈肌折叠术后2~5年内有很大一部分患者膈肌膨隆复发。而且有相当一部分膈肌膨升症患者膈肌菲薄如纸,几乎无肌层,只有2层薄而无力的浆膜,此类患者行膈肌折叠缝合术后膈肌强度仍较低,不足以对抗较高的腹腔压力,因而容易造成术后膈肌膨升复发甚至膈疝形成。此时,就需要采用人工材料进行膈肌重建,以达到临床要求。该手术的关键是避免损伤腹腔脏器,尽可能将人工疝补片放置在满意的位置恢复胸腔容积,并妥善固定,膈肋部沿膈肌起点用10号丝线贯穿胸壁或肋间肌间断缝合固,膈腰部间断缝合固定在脊柱旁胸膜及肋骨、椎骨骨膜上,纵隔面靠近中心腱处将人工疝补片缝合固定于对侧膈肌及纵隔胸膜上,此处应注意缝合张力,避免由于牵拉而引起食管、下腔静脉等扭曲或成角。本组有1例患者因人工疝补片靠近下腔静脉处张力过高导致下腔静脉扭曲、成角,术后出现顽固性下肢水肿、腹胀、腹水等症状,经再次行剖胸手术,将下腔静脉处缝针拆除,重新固定后症状消失。因此,纵隔面靠近中心腱处人工疝补片等固定是该手术最关键的处理。尽管采用人工疝补片行膈肌重建后术侧膈肌收缩运动对呼吸做功的作用减弱甚至消失,但由于明显增加了胸腔容积,解除了对患肺的压迫,从而增加了肺有效通气容积,并且使纵隔器官恢复正常位置,同时纠正了胃肠扭曲等病理状况,临床效果确切。本组23例患者术后随访8~36个月,术后患者临床症状消失,肺功能较术前明显改善,生活质量明显提高,且未发现术后复发病例。因此,作者认为采用人工疝补片对膈肌菲薄的膈肌膨升患者进行膈肌重建,手术方法简便,手术效果确切,是一种理想而有效的方法。

[1]张志庸.协和胸外科学[M].2版.北京:科学出版社,2010:939.

[2]Mouroux J,Venissac N,Leo F,et al.Surgical treatment of diaphragmatic eventration using video-assisted thoracic surgery:a prospective study[J].Ann Thorac Surg,2005,79(1):308-312.

[3]刘谋芬,刘成军.以膈肌麻痹为主要症状的Ⅱ型糖原累积病1例[J].重庆医学,2009,38(13):1704.

[4]沈玉光,石珍亮,夏文超,等.膈肌折叠术治疗成年人单侧膈肌麻痹22例临床分析[J].重庆医学,2012,41(11):1121-1122.

朱吉海(1983-),主治医师,硕士,主要从事普胸外科方向研究。

10.3969/j.issn.1671-8348.2015.01.054

R655.6

C

1671-8348(2015)01-0142-02

2014-08-10

2014-10-10)