合作机制:农村集体经济有效实现的组织制度基础

杨嬛

(华中师范大学 中国农村研究院,湖北 武汉 430079)

合作机制:农村集体经济有效实现的组织制度基础

杨嬛

(华中师范大学 中国农村研究院,湖北 武汉 430079)

“探索集体经济的有效实现形式”是中央农村工作的重点之一。探讨合作制与农村集体经济关系的重点在于寻找不同合作机制下形成的不同集体经济实现形式,以及实现形式的有效性。合作要素使用权分布与农民参与合作自主性决定了潜在的合作形式。合作治理结构将潜在合作形式转化为可实践操作的集体经济实现形式,治理结构实现的要素整合程度及合作主体决策参与程度决定了集体经济实现形式的有效运作情况。在当前农村生产要素禀赋和合作主体条件下,土地股份合作是促进农村集体经济发展的可行模式。

合作机制;农村集体经济;合作主体;治理结构;土地股份合作

我国集体经济发展经历了从“集体统一经营”到“统分结合、双层经营”的转变。随着市场经济的发展,农户分散经营存在的经营规模小、新技术采用难、市场进入难等问题愈发明显。与此同时,集体统一经营机制没有有效地建立起来,在缺乏有效合作机制与组织载体的情况下,大部分农村集体经济被弱化、虚化,难以为农户家庭提供系统化生产经营服务。

为了突破这一困境,党的十七大报告提出将“探索集体经济的有效实现形式”作为农村工作的重要内容。从上世纪八十年代开始,“土地股份合作”模式在全国不同地区陆续发展,山东省东平县也进行了土地股份合作社的试点工作。这些经验,为我们探讨新型农村集体经济有效实现形式提供了新的研究样本。

一、合作机制与农村集体经济

(一)合作制的不同起源与农村集体经济

我国农村集体经济在社会主义制度下形成,是以劳动者生产资料共有、劳动合作为基础的一项经济制度。随着农村和市场改革的不断深入,农村集体经济和合作制经济的具体形式都发生了较大变化。不同学者关于合作经济与农村集体经济之间的关系产生了较大分歧,有学者认为,两者是不同的所有制制度和经济组织。①洪远朋:《合作经济的理论与实践》,复旦大学出版社1996年版;晓亮:《把合作制、集体制区别开来,并列地提具有重大理论实践意义》,《理论前沿》2008年第13期。也有学者认为,合作制是农村集体经济的基础或具体实现形式。②马俊驹、宋刚:《合作制与集体所有权》,《法学研究》2001年第1期。其实,农村集体经济与合作制联系紧密,不同的学者之所以提出不同的观点是由于他们对于什么是“合作制”产生了分歧。

一部分学者以马克思的合作制思想为指导,认为合作劳动、共同分配是集体经济的目标和手段,土地等资产共同占有是集体经济的产权基础,合作制是农村集体经济的制度基础。③王景新:《村域集体经济—历史变迁与现实发展》,中国社会科学出版社2013版。马克思明确指出合作劳动制度的建立必须依靠生产关系的变革:“为了把社会生产变成一种广泛的,和谐的自由合作劳动制度,必须进行全面的社会变革、社会制度基础的变革,而这种变革只有把社会的有组织的力量即国家政权从资本家、大地主手中转移到生产者手中才能实现。”④《马克思恩格斯全集》第16卷,人民出版社2010年版,第218页。在讨论俄国农村公社可能前途时,马克思指出从小农单独耕作向合作劳动的转变是巩固土地集体占有制度的途径。⑤《马克思恩格思全集》第19卷,人民出版社2010年版,第430-441页。

苏联和中国在建立了社会主义政权后,为了加快农业的社会主义改造,政府大规模推进形成了社区共同所有、合作劳动、平均分配的农村集体经济形式。①王景新:《村域集体经济—历史变迁与现实发展》,中国社会科学出版社2013年版。在政社合一的人民公社时期,政府高度参与到农村集体经济经营中,农村的合作经济实际更接近公共官僚机构的统一治理模式。在这一治理结构中,社员缺乏参与决策的权利和途径,但是工分制度从形式上体现了社员在劳动和获益分享中的公平参与,我们可以称其为官僚合作制。

也有学者从罗虚代尔原则为基础的经典合作制思想出发,不再将合作社作为社会改革的工具,而是转向实用主义,允许社员保留个人财产权利,通过社员的联合增强其谈判能力、改善其社会经济状况。这些学者认为,我国集体经济制度的形成没有依据自愿原则,封闭运行,不承认社员的个人财产权利,因此与合作经济是两种不同的经济制度。

我们可将以罗虚代尔原则为基础的合作制称为经典合作制,以入社自由、退社自愿,一人一票,社员经济参与为核心原则。从二十世纪九十年代开始,北美和欧洲出现了有别于经典合作制的农业合作组织,被称为新一代合作社,我们可以称其为股份合作制,主要有三个新的特征:一是合作社的成员身份具有封闭性,必须是合作社的股东,股份不可撤出,但可以转让;二是社员与合作社签订合同,将产品生产数量、质量、定价等决策权委托给合作社及其职业经理人,不再直接参与合作社经营管理;三是在适当情况下,合作社可以吸纳非生产成员的股份。②Chaddad F.,“Advancing the theory of the cooperative organization:the cooperative as a true hybrid”,Annuals of Public and Cooperative Economics,2012 83(4):p445-461.

实践中,随着政治、社会和经济制度的变迁,集体经济和合作制都在发生变化。主要从所有制角度判断合作制度是否是集体经济的基础、是否有利于集体经济发展带有片面性。因此,需要对合作制进行解构,从实践和历史事实出发,分析不同合作机制下集体经济的实现形式和有效性。

(二)合作机制与农村集体经济实现的组织形式

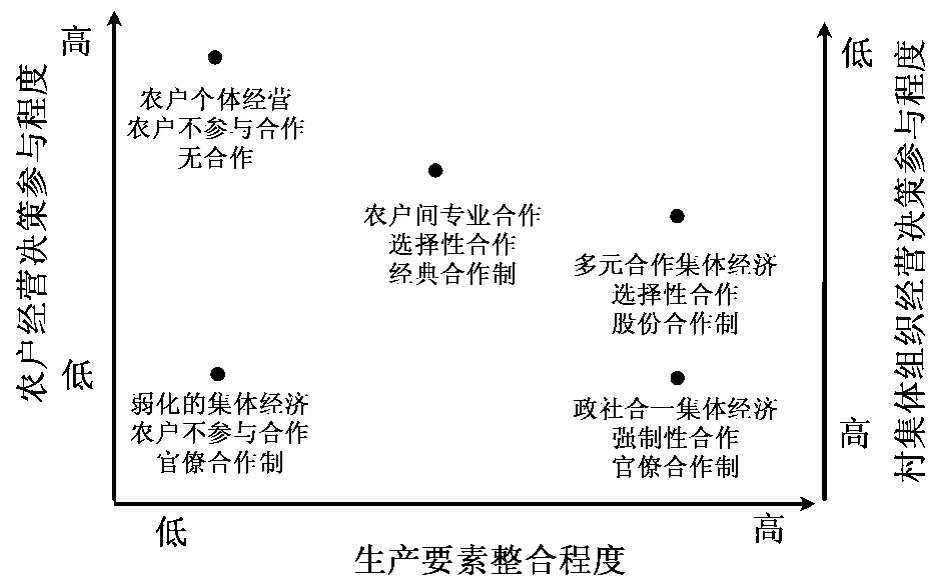

1.合作机制构成要件与潜在合作形式。机制是指一个系统的构成部分及其组成部分间的相互作用原理。合作要素与合作主体是合作机制运行的构成要件,构成要件的自身特性及其组合决定了潜在的合作形式。从以上合作制与集体经济的关系讨论中我们看到,合作机制构成要素的核心特征是要素使用权分布和农户参与合作经营自主性。要素使用权分布根据生产要素使用权在农户和集体间分布可以分为两种类型:使用权归集体所有、使用权归农户所有(图1纵轴)。涉及生产要素包括土地、劳动力、资本和技术。农户参与合作经营自主性在不同条件下存在高低差别(图1横轴)。

图1 合作要素、合作主体与潜在合作形式

根据合作要素使用权分布和农户经营自主性可以形成四类潜在的合作形式:(1)强制性合作。农户在没有生产资料使用权、自主性低的情况下,在集体统一安排下参与农业生产; (2)理想公有合作制。生产要素归集体统一所有、统一经营,农户高度自主参与。这符合理想社会主义的思想,农户通过生产资料共有摆脱了资本的剥削,获得了生产自由;(3)农户不参与集体合作。在农户拥有一定量的生产资料使用权,在参与集体合作中没有自主性的时候,农户会选择退出合作,主要依靠自有的生产要素进行生产;(4)选择性合作。农户拥有一定量生产要素,又具有高度自主性的时候,会根据合作的收益自主选择是否参与合作,以何种形式参与合作。

2.合作治理结构与集体经济实现的组织形式。以上潜在合作形式要转为可实施的合作机制,需要治理结构这一作用原理将合作要素和合作主体连接在一起。治理结构是指一种将经济活动中的不同主体以不同方式结合到一起的组织性构造和制度框架,它决定了组织的交易方式。治理结构包括了市场、企业类科层组织、公共官僚结构及其不同的混合型结构。合作制作为一种混合型的治理结构在实际的运行过程中具体的治理结构会有差别,在不同制度环境下会不同程度的偏向市场、企业或公共官僚机构的治理模式。现有的合作制实践提供了三种合作治理结构。经典合作制是市场和企业制度的混合治理结构,更偏向强调自由交换的市场机制。股份合作制更偏向于企业的治理结构。官僚合作制下合作以公共官僚机构的模式进行管理,组织成员参与合作的自愿性较低。

集体经济要有效实现需要通过合作治理结构实现以下目标:第一,整合生产要素,满足农业生产要素均衡配置需求,奠定从总体上提高农业生产效率的基础;①西奥多·W·舒尔茨:《改造传统农业》,梁小民/译,商务出版社1987年版。第二,保证不同合作主体的决策参与。②国鲁来:《农民专业合作社需要制度创新》,《农村经济》2011年第5期。这既能保证主体的自主性,提高他们参与积极性,从而实现农业生产效率的提高,增加集体可分配的经济总量;又能保证不同主体在经济分配中的权益。

需要指出的是:村集体组织是一个特殊的合作主体。村集体组织是村庄集体经济的具体执行者和农户合作的协调者,一要实现村民的个体需求,提高每个村民的经济收入;二要实现村民的集体需求,提供村庄公共产品;三要实现村集体组织的团体利益,维持村集体组织的正常运转。③参见卢梭:《社会契约论》,李平沤/译,商务印书馆2014年版。后两个需求都表明,村集体有自己的经济需求,集体经济下的合作制要同时保证集体与集体中个人的自主性和发展需求。

图2 合作机制与集体经济有效实现形式关系

综合上面的讨论,集体经济实现形式是合作机制构件特性与合作治理结构相互作用的结果(见图2)。图3进一步展示了集体经济实现形式与合作机制之间的对应关系,以及不同实现形式下要素整合程度和合作主体决策参与情况。理想公有制合作作为一种同时实现人类自由与发展的设想,具有很强的实践驱动力,但是由于缺乏可实践的治理结构,没有在实践中取得成功和推广开来。可以看到,相同要素和主体特性条件可与不同的合作治理结构相结合,从而形成不同的要素整合和主体参与状况,这表明了集体经济实现形成本身的多样性,要探讨实现形式的有效性必须结合实践的历史条件进行探讨。

图3 合作机制与集体经济实现形式的对应关系④说明:每个点从上到下分别是集体经济实现形式、潜在合作形式(由合作构件特性决定)、合作治理结构(将潜在合作形式转化为可实践的集体经济实现形式)。

二、农村集体经济不同阶段的合作机制及其经营状况

从农村集体经济在我国的发展过程看,目前主要经历了三个阶段:政社合一经营时期、家庭承包经营主导的双层经营时期、土地承包权为基础的多元合作时期。不同时期的不同合作机制形成了不同的集体经济实现形式,经营状况呈现出较大差异(见表1)。

(一)政社合一经营时期

农村集体经济作为一项经济制度和农业经营模式,发端于上世纪五十年代国家在农村推进的合作化运动,形成于人民公社时期。人民公社制度实行政社合一的经营体制,村集体的农业经营按照计划方式运行,土地、资本由政社合一的生产队集体所有,与劳动力一起由生产队统一管理,技术支持以及体现技术的化肥、农药等农资由政府农业推广部门统一提供,由此形成了村集体组织领导下的官僚合作制。

政社合一的经营方式高强度整合了各类生产要素,村集体及基层政府具有极大的调动生产要素的能动性,因此在基层水利设施建设、农田整治等基础设施建设上取得了很大成就。但是从总体看,这一时期集体经济的经营效率低下,重要原因之一是农民没有参与经营管理和退出合作的权利。这一方面造成农户无法有效监督集体经济组织运作,集体经济组织缺乏改善经营的动力。另一方面,集体经济的成员权(集体所有权)给予农户的是参与集体分配的权利,分配的数量是由其劳动投入所决定。农业生产周期长、影响因素多,个体劳动力的边际贡献的观察和量化有困难,不易体现在工分制分配方式中,因此集体对劳动力的激励不足,对于劳动力的监督难度大,成本高。①林毅夫:《制度、技术与中国农业发展》,上海三联书店、上海人民出版社1992年版。由于可分配总量少,加上大量投入到农村基础设施和国家建设中,农户实际获得收益很少,使得这一经营方式难以持续,由农户自主发起的家庭联产承包责任制所取代。

表1 不同合作机制及农村集体经济运行状况比较

(二)家庭承包经营主导的双层经营时期

通过上世纪七十年代末、八十年代初的农村改革,统分结合的双层经营体制成为农村集体经济的主要实现形式。家庭承包经营在全国推广,农户获得了土地承包经营权,并重新获得了自有资金、劳动力的自由支配权,实现了家庭独立经营。农村改革初期,农户家庭经营实现了生产要素主体(自身)在经营决策、劳动参与和收益分配上的一致性,降低了交易成本,因此很短时间内有效实现了农户经营效率的提高。

不过,随着市场改革的深入,农户经营效率进一步提高受到土地、资本和技术等生产要素缺乏的限制。其中技术缺乏可以进一步分解为资本和劳动力质量的不足。虽然国家政策给予农村金融贷款方面的支持,不断改革农业推广系统,但是仍然难以在短时间内改变农户生产要素占有量不足的状况。由于人地关系紧张、农村金融系统不健全、农业劳动力老龄化等原因,农户要通过市场机制提高对这些生产要素的占有量因其交易成本高,存在较大困难。

随着分田到户,绝大多数村集体组织拥有使用权的生产要素数量大幅减少,村集体经营的集体企业也逐步解散或改制。由于“集体所有”的主体高度模糊,社区农民在资产经营中的参与度低,这种经营模式仍然偏向官僚合作制。村集体组织一般将由集体所有和集体经营的集体资产,包括土地、林地和房屋等,以出让、租赁的方式交由第三方经营,集体经济组织仅仅获得租金收入。有些村集体由于没有或收入很少,产生了大量村级债务,不仅无法提供基础的生产公共服务,连维持村集体组织的正常运转都有困难。

(三)土地承包权为基础的多元合作时期

双层经营体制下农户承包经营和村集体经营的双重困境对合作制度创新提出了要求。从上世纪八十年代开始,全国陆续出现了以土地股份合作为核心的多元合作机制试点,农户和村集体经济组织以“土地经营权”入股,土地由村集体组织统一经营,农户获得劳动收益同时还获得股权收益,实现了劳动和资本的双重合作。这一机制创新中既有像山东东平由政府引导的全县范围内多点示范,也有像江苏和黑龙江等地由村庄自发推动的土地股份合作尝试,都呈现出较快的发展势头,显示出这一合作机制的特有优势。②高海:《农民合作社促进集体经济实现的制度解构-黑龙江省新兴村的例证》,《农业经济问题》1992年第2期;孙中华、罗汉亚、赵鲲:《关于江苏省农村土地股份合作社发展情况的调研报告》,《农业经济问题》2010年第8期。本文以山东东平为例进行探讨。

1.合作要素在合作主体间的分布及治理结构的形成。在农户承包经营模式下,农户土地、资金、技术等生产要素非均衡投入导致的低经营效率是合作形成的推动力。首先农户和村集体以土地的经营权入股。土地入股,统一经营扩大了“土地”这一农业生产基本要素的规模,有利于提高农业经营效率。同时,农户土地经营权建立在农户土地承包权基础之上,农户土地承包权是农民个人集体经济成员权的具体实现。建立在农户自愿基础上的土地入股实现了集体经济成员在集体经营活动中的公平受益。

然后,利用土地吸引其他要素入股。在农业生产中推动合作的目标是在一定区域内实现生产要素的整合。由于不同农村社区村集体的要素禀赋差异(资金积累多少等)和社区内能人数量和水平存在差异,合作主体范围取决于村集体内的要素状况。

村庄内部资源禀赋强的村庄能够依靠村庄内部的合作实现要素整合。以山东东平为例,南堂子村最美乡村土地股份合作社和安村土地股份合作的组建中,社区能人作为村集体成员参与合作经营,带入资金、农业技术和管理经营能力等要素,实现了社区内果树种植、中草药种植、旅游产业、粉皮加工等产业的发展,产业经营收益留在村庄内部,提高了集体经济收入可分配总量,并通过保底租金和固定分红保证了农户的基本收益和产业发展收益。

内部资源禀赋较弱的村庄通过吸纳新的合作主体来获得社区内部缺乏的生产要素。这些新的合作主体可以是家庭农场、经营大户、专业合作社、企业等不同类型的经营主体。有些土地股份合作社缺乏生产技术和管理能力,将合作社土地统一或分片出租给新的经营主体。例如,山东东平县的孟庄村润农土地股份合作社将土地流转平整后,利用政府补助的移民村建设款建设了蔬菜温室大棚,将大棚出租一个大棚蔬菜种植大户使用。大户独立经营、自负盈亏,向合作社支付大棚保底租金(用于土地和大棚建设资金分红)和合作社服务费(道路、灌溉、组织劳动力等服务)。合作社派驻一个成员参与记录大棚蔬菜销售情况,按照销售量提取服务费。

有些土地股份合作社具有一定的技术和管理能力,他们参与产业经营管理,吸引新的合作主体主要是弥补农村社区资金要素不足的困难。西沟流村的宝泉土地股份合作社是将村集体的山地和村民的山地折价(1000元/亩)入股到合作社(占总股份的40%左右),由企业家李建明(化名)的泉灵公司负责产业经营的现金投资(占总股份的60%左右)。合作社主要发展林果业和养殖业,灵泉公司不直接参与经营,只派驻员工管理资金使用。目前村集体和农户每年获得700元/亩的最低分红,等合作社盈利后会按照盈利状况增加浮动分红。

从农户个体开始的合作主体扩展是为了吸纳合作要素,实现要素整合。土地股份合作提供了相对灵活的合作机制。土地要素整合以合作制为主导,尊重农户的集体成员权和土地承包经营权。土地与其他要素的整合以股份制为主导,顺应市场机制,强调土地要素的收益权,保证了农民的基本权益;另一方面也尊重其他要素的收益权,有利于吸引不同合作主体的参与。

2.土地股份合作为核心的多元合作机制下集体经济经营状况。从总体上看,以土地股份合作为核心的多元合作机制有助于提高农村土地经营效率,增加农村集体经济可分配的总量。土地股份合作扩大了单一经营主体的土地经营面积,有利于土地的综合开发利用,上面提到的林果产业、中草药种植、大规模养殖、旅游业等都提高了单位土地上的经营收益。

在集体经济收入总量提高的前提下,农户收益得到提高。在家庭承包经营方式下,农户在土地上的收益来自于农户经营与农户劳动力投入,农户从土地获得的收入受到个人经营能力、经营规模等方面的限制,进一步提高的空间有限。土地股份合作将土地经营权收益(财产性收益)、土地经营收益(经营性收益)和劳动收益分离开来。①高富平:《农村土地承包经营权流转与农村集体经济的转型》,《上海大学学报(社会科学版)》2012年第4期。虽然农户不能获得农业经营的全部收益,但是由于经营总收益的大幅度提高,土地经营权入股的保底收益有保障;从土地上分离出来的劳动力,可以根据自身情况从非农就业或作为合作社雇工获得收入。笔者调查的东平县5个土地股份合作社都以雇佣本社区的劳动力为主,提供了大量的就业机会。

同时,村集体收入来源也实现了多元化,收入总量在不同程度得到了提高。首先是村集体以拥有经营权的土地和其他资源入股可以获得保底的土地股份分红;其次是村集体可以将政府项目支持或社会帮扶资金转变为集体资产入股,获得相应的股份分红;再次合作社可以通过管理服务,获得服务费;部分自己经营的合作社可以通过公积金、公益金的提取增强集体的资本积累。

以上讨论表明,不同合作机制形成了不同的农村集体经济实现形式。集体经济的有效性在不同主体和不同时期体现不一样,在政社合一经营时期村集体的发展较强,在双层经营时期,农户初期发展较强,后期和村集体一样受到了限制。我们不能一味否定这两个时期的合作机制,而是要从其经验和教训中看到生产要素整合和合作主体的共同参与是治理结构需要实现的核心目标,是农户和集体都能从合作中受益的基础,是集体经济可持续发展的真正有效实现形式。

三、建立和推进适宜当前要素和主体条件的多元合作机制

从我国目前情况看,可以从以下几个方面着手推动适宜当前合作要素和主体条件的多元合作机制。

(一)坚持土地股份合作为核心

大量研究表明,当前农村社区的生产要素禀赋处于较低的水平。在以工业化为主导的经济发展模式中农村的资本、高素质的劳动力都处于长期外流状态。虽然税费改革和三农扶持政策给予农村大量的政策和资金倾斜,但是很难在短时间内有效提高农户和农村社区的生产要素保有量。推动合作制的目的是实现“农业、农村、农民”同步发展,工具和手段是加强生产要素的整合。在这一过程中,农户和农村社区必须抓住“土地”(以及林地、草地等集体所有的自然资源)这一基本要素,以土地入股直接或间接参与合作经济的生产经营。土地入股一方面是合作经济成员权的体现,农户和农村社区参与经营决策的保证;另一方面也是获益分享的产权指标。①高海:《农民合作社促进集体经济实现的制度解构-黑龙江省新兴村的例证》,《农业经济问题》2014年第2期;冀县卿、钱忠好:《农地股份合作社农地产权解构创新—基于江苏渌洋湖土地股份合作社的案例研究》,《农业经济问题》2010年第5期。

(二)对接具有农村稀缺要素的新型农业经营主体

在推动合作经济发展中,在社区内实现生产要素整合是最理想的路径。但是,目前普遍情况是农户和农村社区要素禀赋水平较低,需要吸纳外部合作主体以带入农村社区稀缺的要素资源。由于不同社区拥有的要素种类和数量存在差别,它与新的合作主体形成的治理结构也要根据自身禀赋条件自主决策,其基本治理机制还是股份合作。

(三)加强集体经济组织的能力建设

在推动农村社区经济发展中,集体经济组织作为一个合作主体扮演了多重角色:它既是集体所有、集体经营资产的实际管理者,又是农户合作的推动者,还是农村社区和外部主体互动的协调者。因此,加强集体经济组织能力建设是实现合作机制持续运转的重要保障。

实现农户在合作社决策和经营中的参与。合作制的核心原则之一就是成员的平等参与和受益,其中平等参与是平等受益的前提和基础。要从两个方面的制度设置入手加强农户参与:一是要保证农户的退出权,让农户有“用脚投票”的权利。有些地方通过土地置换为不参与土地合作经营的农户提供相应面积的耕地;二是要建立健全合作社社员大会、社员代表大会等制度,让所有农户对合作社经营以及收入使用有充分的知情权和决策权。

提高集体经济组织的经营管理能力。合作社是公平和效率兼顾的组织,通过提高生产经营效率让成员公平地受益。一方面集体经济组织要提高村集体成员的经营能力和素质;另一方面,也可以借鉴北美和欧洲合作社发展经验,聘请专业人员作为职业经理人,集体经济组织主要负责重大决策和对职业经理人的经营管理进行指导和监督。

(责任编辑:栾晓平)

F320

A

1003-4145[2015]07-0155-06

2014-11-02

杨嬛,女,华中师范大学中国农村研究院讲师,荷兰瓦格宁根大学博士。

本文系中国博士后科学基金第57批面上资助(项目编号:2015M570651)的阶段性成果。