高应变法在桩基工程检测中的可靠性研究

张 文 广

(太原市建筑工程质量检测站,山西 太原 030002)

高应变法在桩基工程检测中的可靠性研究

张 文 广

(太原市建筑工程质量检测站,山西 太原 030002)

采用高应变法对太原市某工程混凝土灌注桩进行了单桩竖向承载力检测,并与该工程静载试验结果进行了对比,检测结果基本一致,表明高应变法对基桩承载力的检测具有一定的可靠性。

桩基,高应变,单桩竖向承载力,检测

桩基础是我国工程建设中常用的基础形式,是建筑物质量保障的重要分项工程。由于桩基工程的施工存在隐蔽性,施工质量难以直观控制,容易存在安全质量隐患,因此桩基工程的质量检测至关重要。桩基工程的质量检测主要分为单桩竖向承载力检测和桩身完整性检测,其中单桩竖向承载力是桩基工程施工质量优劣的重要参考指标。目前单桩竖向抗压承载力的检测方法主要有静载试验和高应变法,基桩静载试验是目前最可靠、直观的方法,但其耗时长、成本高、效率低,对桩基的抽检率不高,且随着灌注桩直径和承载力的增大,静载试验难以满足其检测条件,检测效果较差,而高应变法则具有高效、成本低、轻便等特点,在桩基工程抽检时,被广泛应用。本文结合工程实践,分别采用高应变法与静载试验进行单桩竖向承载力检测,并对结果进行对比分析,探讨高应变法在单桩竖向承载力检测应用中的可靠性。

1 高应变法检测原理与分析方法

1.1 高应变法检测基本原理

高应变动力检测技术是基于一维波动力学原理,对桩—土力学模型及土弹簧、土阻尼的非线性关系进行研究。检测时对所测桩桩头施加瞬时冲击荷载,桩—土体系在冲击荷载作用下产生相对位移,发挥桩侧、桩端土阻力,通过安装在桩两侧对称的力和加速度传感器来收集力和桩—土系统激振后产生的响应信号,并通过分析、拟合信号来计算判定桩身结构完整性和单桩竖向承载力。

1.2 检测结果的分析与判断

FEIPWAPC波动拟合程序是通过分析实测曲线,对计算中需要的桩—土模型参数进行分析设定,依据波动力学原理进行拟合计算,在拟合计算中,不断将实测曲线和计算值进行对比,然后通过不断修正参数值来拟定合理曲线,从而确定合理的参数值,最后依据所确定的参数值进行单桩竖向极限承载力计算。

2 高应变动力检测实例分析

2.1 工程概况

太原市某工程,设计采用钢筋混凝土灌注桩进行地基处理,灌注桩直径为0.8 m,桩长7.0 m,设计单桩竖向承载力特征值4 100 kN。本次试验选取地质条件相似的4根试桩进行高应变动力检测,从曲线上分析判定基桩单桩竖向承载力。

2.2 高应变承载力现场检测

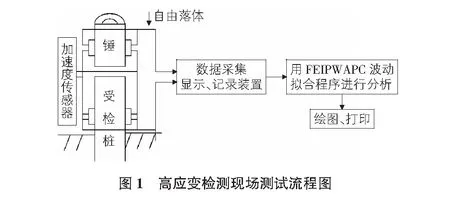

1)试验仪器。试验仪器采用中国建筑科学研究院国检中心生产的BETC-C6型桩基动测分析系统,该分析系统由主机、加速度传感器及信号传输线等组成。高应变锤击装置为80 kN自由落锤及扶正架(带自动脱钩);试验曲线则采用FEIPWAPC波动拟合程序进行分析计算。2)现场试验前准备。a.桩头加固处理。当桩头强度不高时,应对桩头进行加固处理。混凝土桩的桩头加固处理方法如下:先除掉桩头的软弱、破碎层。确保桩头平面的平整度,桩头与桩身中轴线应重合。桩头主筋应控制在同一高度,且在桩顶保护层之下。在桩顶应用厚度不小于3 mm的钢板做护筒,且桩顶应设置钢筋网片,桩头混凝土强度不低于C30。b.仪器设备安装。锤击设备:重锤应保证质量均匀、锤底面保持平整,外形对称,锤重不小于预估单桩承载力的1%,高径比不小于1,锤垫根据实际情况可采取胶合板、木板等材料。锤击支架应与桩头表面垂直,锤击点应与桩头中心重合。传感器:将物理变化值转化为电量变化值,将传感器对称安置在距桩头1 m处的桩侧表面。c.现场试验方法。试验时,将重锤提高到1.5 m左右自由下落,锤击桩顶,产生瞬时冲击荷载,同时采用BETC-C6桩基动测分析系统收集加速度和力学信号,并显示实测波形,现场检测示意见图1。

2.3 试验结果

根据高应变检测拟合分析结果,试桩极限侧阻力、极限端阻力以及拟合的单桩竖向抗压极限承载力见表1。由表1可知,本次检测的4根桩,单桩极限承载力在8 260.0 kN~8 360.0 kN之间,平均8 297.5 kN,极差100.0 kN。其中D1桩实测、拟合、模拟Q—s曲线、桩身剖面及土阻力分布图见图2~图6。

表1 高应变综合成果表

2.4 静载试验

为了对高应变检测结果进行可靠性判断,选取与上述试桩地质条件相同的3根桩进行静载试验。单桩静载试验采用压重平台反力装置,由混凝土配重、承压钢梁、液压千斤顶、静载承台组成,加荷系统采用无线静荷载试验仪控制,位移沉降通过安装在试桩两个正交直径方向上的4块位移传感器测读。依据设计说明,本次试验最大加载值为8 200 kN,采用慢速维持荷载法,逐级加载。根据单桩静载试验曲线,试桩单桩竖向抗压极限承载力检测结果如表2所示。本次试验检测桩并未压至破坏,由试验结果可知,试桩单桩竖向抗压极限承载力不小于8 200 kN。

表2 静载试验单桩竖向极限承载力表

2.5 结果分析

通过静载试验与高应变动力检测结果对比可知,尽管高应变动力检测结果略高于静载试验结果,但是静载验证试验尚未压至破坏,试验中单桩竖向承载力尚未达到极限值,且两种方法的检测结果相差非常小,表明采用高应变动力检测技术对单桩竖向承载力检测具有一定可靠性。

3 试验应用注意事项

从以上对比分析中可知高应变动力检测技术对单桩竖向承载力检测具有一定可靠性,但是在实际应用中存在很多问题,试验结果可能出现误差,需要通过静载试验进行可靠性验证。为确保高应变动力检测数据的准确、可靠,在检测过程中应严格按照规范进行操作,不断总结经验,提出相应的防范措施,确保试验数据的真实,有效。高应变动力检测应注意以下几点:

1)当桩身结构存在缺陷,采用高应变法难以判定其竖向承载力。2)重锤质量、锤高的选取不当。对于大直径灌注桩,由于锤击能量低,造成测阻力波及端阻力波均反射较弱,土阻力不能完全发挥作用,在高应变拟合计算分析时,土的极限阻力总和低于真实极限承载力。3)试桩与假定模型情况不符合。如桩身阻抗变化大、桩侧和桩端阻力发挥作用偏慢或桩身质量较差等原因造成应力波严重衰减,导致计算结果出现偏差,类似情况需要静载试验进行对比,获取相应的对比参数。4)传感器安置不合理,收集的数据不准确。如检测截面靠近桩顶,检测截面内外材质不均,传感器安置处混凝土材质低劣,都会造成阻抗估计不准确,对后续计算产生严重影响。

4 结论与展望

采用高应变法进行基桩竖向承载力检测时,其结果与静载荷试验结果基本一致,能达到预期检测效果,但检测结果受各种因素影响,需进一步进行研究。

高应变法不能直接检测基桩承载力。采用高应变法进行基桩竖向承载力检测时,只能通过锤击桩头产生激振,收集应力波测得桩侧、桩端的土阻力,并将土阻力与桩的位移沉降建立关系,假定合理桩—土力学模型,选取合理的力学参数,进一步拟合计算基桩承载力。因此高应变法在同一地区开展高应变动力检测,需结合该地区静载试验进行大量、可靠、全面的对比试验,然后进行科学统计分析,得出合理的参数值。

当前高应变法的应用,只是对桩侧土阻力与桩端土阻力进行独立研究,两者并未建立合理的力学关系,仅仅是将桩的承载力简化为桩侧阻力与桩端阻力的简单叠加,而实际桩侧阻力的强弱与桩端土阻力的发挥程度有直接关系。因此高应变法在桩基检测中的应用需要进一步理论研究。

[1] JGJ 106—2014,建筑基桩检测技术规范[S].

[2] 陈 凡.基桩质量检测技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.

Research on the reliability of high strain method in pile foundation engineering detection

Zhang Wenguang

(TaiyuanBuildingEngineeringQualityDetectionStation,Taiyuan030002,China)

The paper is to make a vertical bearing capacity of detection to a project’s concrete pile of Taiyuan by high strain way, and make a comparison study combined with static load test results of the project. The test results are basically the same, indicating that the high strain method has a certain reliability for the detection of the pile bearing capacity.

pile, high strain, vertical bearing capacity, detection

2015-08-26

张文广(1978- ),男,工程师

1009-6825(2015)31-0078-02

TU473.16

A