活用生成资源培养创新能力

邱有永

《数学课程标准》(2011年版)在课程设计思路中指出:“为了适应时代发展对人才培养的需要,数学课程应该特别注重培养学生的创新意识和创新能力。”课堂教学是培养学生创新能力的主阵地,而教学是不断生成的,课堂生成的教学资源大多具有积极的意义,它有利于深化对教学内容的理解,有利于激发学生的创新意识和创造潜能。那么,在小学数学课堂教学中,应如何活用生成资源来培养学生的创新能力呢?现结合教学实践谈谈自己的做法与体会。

一、巧用“不和谐音符”,激发创新意识

在每堂课教学前,教师都对教材进行了深入细致的研究,为了每一个教学环节是否自然顺畅而冥思苦想,为教学中的可能性生成而做充分预设。可是,课堂教学中常常会冒出一些诸如“唱反调”“插嘴”等“不和谐音符”,对此,教师要善于巧用这些“不和谐音符”,灵活地调整并生成新的教学方案,让“不和谐音符”成为激发学生创新意识的催生剂。

(一)顺势延伸,让“反调”唱出“新曲”

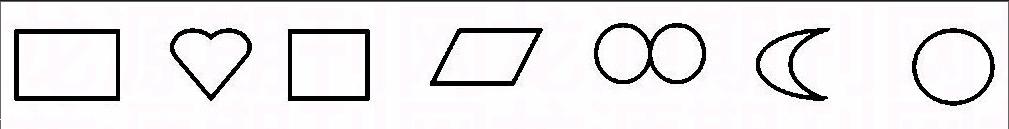

《周长的认识》一课的公开教学,在课题出示之后,笔者让学生用不同的方法测量出下列图形的周长:

学生测量之后,纷纷举手汇报。他们的方法可以归纳为以下三类:

方法1:先用直尺量出图形每条边的长度,再把所有边长相加。

方法2:先用线沿着图形的周长绕一周,再用直尺量出线的长度。

方法3:先将图形在直尺上滚一周,再测量出图形的周长。

为了使学生更深刻地理解、感悟这些方法,我问道:“你们认为这三种方法分别适用于测量哪些图形的周长?”有学生抢先发言:“如果图形的边是直直的,可以用直尺直接测量;如果是圆形,可以用滚动法测量比较方便;像爱心、倒8字这样凹凸不平又滚不动的图形,就必须借助线来测量。”面对如此有条理的阐述,我满心欢喜(心想接下去的教学肯定顺畅了),微笑着问:“你们同意她的想法吗?”“同意!”同学们齐声回答。“我不同意!”一个异样的“反调”声,在教室里回荡。循声望去原来是常爱挑毛病唱反调的一男同学,他这一“旁逸斜出”打乱了原本“行云流水”的课堂,我心里有点窝火(怕完不成预设任务),看着他真诚的眼神,我忍着性子问道:“说说你的想法吧?”“老师,对于倒8字图形,我可以先把它对折,再用滚动的方法求出它的周长的一半,再乘2就是它的周长,所以,像倒8字这样凹凸不平的图形也能用滚动法来求周长。”他这种想法超出了我的意料,我意识到创新思维的火花已经在他身上闪现。于是,我顺势延伸,进一步诱发大家的创新意识:“你们听懂了他的意思吗?他这种方法可以吗?观察上述图形你们还能发现什么?”“我同意小强同学的看法,不仅倒8字图形可以,连爱心图形也可以用对折滚动法来求。”“我发现只要对折以后图形的边是光滑的,都能用对折滚动法求周长。”……这样,与众不同的“反调”唱出了这许多的“新曲”,激活了全体同学的创新意识,课堂上求异创新成了一道亮丽的风景线。

(二)移花接木,让“插嘴”锦上添花

如教学《三角形三边之间的关系》时,笔者为学生准备了长短不同的一些小棒,组织学生小组合作探究,欲引导学生观察发现“三角形任意两边之和大于第三边”的特征。可是没等结果出来,有同学就大声嚷道:“短的两边之和大于长边”。面对如此插嘴,我觉得他的思路颇有新意,决定放弃原来预设的探究书中介绍的规律,移花接木,引导学生探究这位同学“插嘴”的结论是否正确。经过操作验证,结论完全正确。于是,我进一步激发学生发现、创新的意识。“真棒!请同学们继续操作探究,看看谁还能发现什么新规律?”结果,同学们不仅发现了书中介绍的“三角形任意两边之和大于第三边”的规律,而且还发现了“三角形两长边之差小于短边”的规律。至此,学生发现、创新的兴趣仍意犹未尽。由此可见,“插嘴”并非坏事,只要教师能善待并巧用移花接木,课堂可能会因“插嘴”而锦上添花,会因“插嘴”而催生出许多创新“杰作”。

二、盘活错误资源,增强创新信心

学生在学习、探究过程中,难免会出现这样或那样的错误,这些错误教师如果处理不当,学生的求异创新劲头就会锐减甚至会失去信心。对此,教学中教师要善于盘活错误资源,或错中调配,盘活错误中的合理成分,让错误峰回路转,柳暗花明;或错后挖掘,让错误曲径通幽,别有洞天。这样,学生求异创新就无后顾之忧而信心倍增,劲头十足。

(一)错中调配,让错误峰回路转,柳暗花明

《两步计算应用题》的教学,在学生理解、掌握了基本方法后,笔者出示:“一个车间要装配385台电视机,工人师傅每小时能装配55台,经过5小时,还剩多少台没有装配?”

这是一道比较简单的题目,大多数学生都采用一般的解法,即:385-55×5=110(台)。可是偏有一位同学到台上板演时列出的算式是:385÷55。坐在下面的学生沉不住气了,纷纷举手要求发言,几个胆大的学生还议论纷纷:“怎么这么简单的题都不会做!”他的同桌更是小声地喊道:“你做错了,不是那样做的!”一时间弄得该生手足无措,满脸通红。

这时,我笑着对大家说:“同学们都觉得他做错了,其实只是没有做完而已,而且他的想法还很独特呢?”我这话一说,众生都愣住了……即刻学生们便窃窃私语起来。过了一会儿,一位学生站起来说:“老师,这下我懂了,385÷55算的是总时间7小时,由于现在装了5小时,所以还要装7-5=2(小时)才能完成任务,即剩下没有装的就是55×2=110(台)”我追问:“大家觉得他说的有没有道理?”稍过片刻之后,学生们纷纷赞道:“说得对,真聪明!”“想法独特,又为我们找到了一种新的解法。妙!”。掌声中同学们脸现喜色,求异创新的劲头更加十足了。

(二)错后挖掘,让错误曲径通幽,别有洞天

在教学《梯形面积的计算》时,在巩固练习环节,笔者设计出示这样一道习题:“一个梯形的上底是6厘米、下底是8厘米、高是2厘米,求梯形的面积。”此题一般的解法是:(6+8)×2÷2=14×2÷2=14(平方厘米)。这时,有同学大声说:“老师,我是这样列式的:6+8=14(平方厘米)。”她刚说完,就引来全班同学的哄堂大笑。我意识到她的列式虽然错误,但这是一个很有价值的错误资源。于是我说:“你们别笑,还是先让她说说理由吧,说不定有高见呢!”她红着脸说:“我发现梯形的高是2厘米,计算面积时乘2除以2可以互相抵消,实际上就相当于求梯形上下底之和。”同学们听她这样一说都若有所悟,陷入沉思之中。见时机已到,我趁势追问:“如果高不是2厘米,能这样列式吗?”经过思考、交流,大家一致认为:她的列式,求出的是上下底之和,显然不符合题意,但是当高是2厘米时,用这种方法来计算更简便!我趁机提出:“是谁帮我们发现了这种简便算法?”全班同学都用羡慕的眼光看着这位同学,从而有效地激起了学生求异创新的热情,增强了创新的信心。

三、捕捉灵感火花,培养创新习惯

在充满活力的课堂上,学生的个性思维尽情地绽放,灵感火花不断地闪现,随时都有可能涌现出一些新想法、提出一些新问题、展现出许多新思维。对此,我们教师要灵动地捕捉,特别对学生别出心裁的想法、打破常规的解法、标新立异的构思,哪怕只有一点点新意,都应积极肯定和赞赏,以激励学生勇于求异创新。

(一)捕捉“奇巧”问题,激励敢想爱问

学生在学习过程中能发现问题、提出问题,反映了学生学习的积极性和主动性。若能提出一些新颖别致的“奇巧”问题,更是体现了其思维的活跃与创造潜能的萌发。如:《圆柱的认识》的教学,在新课小结环节,笔者引导学生进行圆柱特征的小结并鼓励他们质疑问难。

师:同学们,你还想了解圆柱的哪些方面的知识?

生1:我想知道圆柱的表面积、体积是如何计算的?

生2:生活中,为什么有些东西做成长方体或正方体的形状,而有些东西却要做成圆柱体形状?

生3:为什么自然界中树木的树干都是圆柱形的?

我意识到生3提出的是一个十分奇巧而又值得探究的问题,应该重点研究。于是我当即表扬了他,并组织全班学生进行讨论。经过查阅资料,同学们了解到:因为圆柱体的树干相对于同一体积的其他形状,能够最大限度地接受阳光雨露的滋润,这是大自然的奇妙之处。至此,我进一步激思道:“感谢这位同学能联系生活实际提出这么奇巧而又现实的问题,让我们知道了这终身难忘的知识。联系圆柱的相关知识,你还能提出更奇特,更有新意的问题吗?”一石激起千层浪,学生的灵感被激活了,各种奇思妙想的问题接踵而来……

(二)捕捉“独特”解法,鼓励求异发散

在问题解决教学中,对于别出心裁的巧解,敢于求异的独特解法,都应该及时地捕捉和展示,以鼓励学生求异发散,努力创新。

例如,在分数除法中解决问题的教学时,我出示:“修路队修一条3600米的公路,前4天修了全长的[16],照这样的速度,修完余下的工程还要多少天?”在解答时,我发现有些学生解法独特,他们将本题与工程问题联系起来,抛开3600米这个具体量,将全程看作单位“1”,获得简捷解法:法①:1÷([16]÷4)-4;法②:(1-[16])÷([16]÷4);法③:4×(1÷[16]-1)。我将这些解法一一展示,让大家分享、交流,另外一些同学受到启发,又想出如下解法:法④:4÷[16]-4;法⑤:4×(1÷[16])-4;法⑥:4×(6-1)等等。这样,学生的创新思维得到了最大的张扬和拓展,创新习惯得以有效培养。

总之,在课堂教学中,我们教师要灵动地捕捉和利用生成性教学资源,坚持不懈地引导学生求异创新,使创新教育“润物无声”。这样,学生的创新兴趣、创新信心、创新意识就会不断地增强。久而久之,创新习惯便能逐步地养成,从而有效地培养学生的创新能力。

(责任编辑:李雪虹)