漕河渡槽项目第Ⅱ标段基桩静载试验

刘国华

(河北省水利水电勘测设计研究院,天津300250)

1 工程概况

漕河渡槽是南水北调中线干线总干渠工程主要建筑物之一,位于河北省满城县城西约9km的神星镇与荆山村之间。渡槽主体工程包括槽身段和进出口检修闸段,全长2300m。该工程槽身段基础采用端承桩独立承台基础,要求静载试验最大加载量为1.3万kN,作为大吨位静载试验要经过严密的组织和方法论证,实施起来才能达到预期的结果。

漕河渡槽项目2005年6月10日正式开工,分为2个标段进行施工招标,漕河渡槽项目的第Ⅱ标段桩号375+357至桩号375+660.4段为落地槽段,桩号375+660.4至终点桩号376+370.4为渡槽20跨槽身段,长710m。桩基采用CZ-30型冲击钻成孔、泥浆护壁、水下导管灌注混凝土成桩工艺,钢筋笼为通长配筋,桩径1.5m,混凝土的强度等级为C25,每个承台下布置8根,桩端进入弱风化基岩0.5m,总桩数248根,为确保施工质量及渡槽建成后能够安全运行,需对基桩进行桩身完整性和单桩承载力的检测。

依据JGJ106—2003《建筑基桩检测技术规范》规定:“单桩竖向抗压静载试验受检桩数应不少于总桩数的1%且不少于3根”,第Ⅱ标段应抽检3根桩进行单桩竖向抗压静载试验。

所抽检的3根桩情况如表1。

表1 试验桩成桩情况

1.1 22-5号桩地质

0~1.28m为壤土,1.28~5.08m为壤土碎石,5.08~6.18m为黏土,6.18~15.38m为黏土碎石,15.38~26.68m为全风化、强风化基岩,26.68~27.18m为弱风化基岩。

1.2 25-6号桩地质

0~2.99m为 壤 土 ,2.99~5.19m 为 黏 土 ,5.19~10.99m为黏土碎石,10.99~11.89m为黏土,11.89~12.99m为黏土碎石,12.99~42.59m为全风化、强风化基岩,42.59~43.09m为弱风化基岩。

1.3 33-6号桩地质

0~11.47m为黄土状壤土,11.47~11.82m含碎石黏土,11.82~33.67m为全风化基岩,33.67~44.00m为强风化、弱风化基岩。

2 反力方案的比选

单桩承载力采用单桩竖向抗压静载荷试验确定,高应变是一种间接确定桩承载力的方法,对于大口径灌注桩来说准确度远不如静载试验。静载荷试验的反力装置可采用堆载、堆锚结合、锚桩等方案。

2.1 堆载

采用压重平台反力装置。考虑1.2倍的安全系数,堆载重量为1.56万kN,可采用预制混凝土块或钢锭。

2.1.1 预制混凝土块

堆载平台高度达10m,吊装困难、试验周期长、安全无保证。

2.1.2 钢锭堆块

堆载平台高度6m,采取措施可保证安全,但其成本较高。

2.2 堆锚结合

锚桩可利用相邻1根工程桩,再新打1根锚桩,提供部分反力,不足部分用堆块补足。

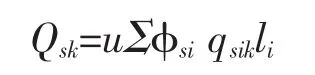

根据JGJ 94—94《建筑桩基技术规范》结合地质钻孔资料,确定大直径灌注桩总极限侧阻力标准值:

式中 Qsk为总极限侧阻力标准值;qsik为桩侧第i层土极限侧阻力标准值;准si为大直径桩侧阻、端阻尺寸效应系数;u为桩身周长,当人工挖孔桩桩周护壁为振捣密实的混凝土时,桩身周长可按护壁外直径计算;li为桩周第i层土的厚度。

经过测算加锚桩自身重量,15m的锚桩可提供反力330~360t,在预留10%及以上的安全储备的情况下,其可提供300t的反力,这样还需堆载960t。

堆载物可采用预制混凝土块或钢锭,采用预制混凝土块堆载平台高度8m,采取措施可保证安全。如果采用钢锭堆块,堆载平台高度接近5m,可保证安全。

2.3 锚桩

可采用在受试桩周围新打4根锚桩或利用3根工程桩新打1根锚桩方案。

采用新打4根锚桩方案,需考虑锚桩与工程桩间距过小对工程桩的影响,反力梁可选用1根长8~9m主梁和2根次梁。

采用利用3根工程桩新打1根锚桩方案,反力梁可选用2根11~12m主梁十字交叉,稳定性、安全性较差。

通过对3个反力方案比选,最终确定采用性价比和安全性较高的堆锚结合方案进行静载试验。

3 试验准备

试验前准备工作的充分与否直接关系到试验的成败,准备阶段要进行主梁加工制造及配重块的准备、补打锚桩、桩头的处理等。

3.1 配重

在现场加工总重量近900t的混凝土配重块,另外60t可利用现场的钢筋材料充当。

3.2 补打锚桩

在确定了试验桩后,结合地质地层情况经侧摩阻的计算在试验桩的另一侧补打长度不小于15m的锚桩,其桩径、配筋及工艺与工程桩相同,利用与试验桩在一横排的工程桩作为另一根锚桩。

3.3 桩头的处理

应先凿掉试验桩顶部的破碎层和软弱混凝土。桩头直径与设计桩径相一致,桩头顶面应平整,桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重合;在距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于100mm。桩顶应设置钢筋网片2~3层,间距60~100mm。桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1~2级,不得低于C30。

4 方案的实施

基桩的静载试验是由加荷系统、反力系统、观测系统3个系统密切配合来完成。加荷系统控制并稳定加荷大小,通过反力系统将荷载反作用于桩顶,桩顶将荷载均匀传递给桩身,桩体的沉降由观测系统测定。

4.1 加荷系统

利用4个规格型号相同并经过率定合格的100t的千斤顶经并联同步工作,加载数值由并联于油路中的油压传感器控制。

4.2 反力系统

两根锚桩提供6000kN的反力,其他9600kN由配重提供,堆锚结合提供反力的现场照片如图1。

图1 堆锚结合提供反力现场

4.3 测试系统

采用武汉岩海工程技术有限公司研制的RSJYB基桩静载试验分析系统,试桩在加载过程中的竖向沉降采用量程为50mm的位移传感器测量。在试验桩桩头处对称安置4支位移传感器,位移量取其平均值。位移计通过磁性表座分别支撑在基准梁上,所采用主机和位移传感器均在有效计量检定期内。试验过程中在锚桩中心各安置一支位移传感器对锚桩的上拔量进行监测。

5 检测方法

试验采用慢速维持荷载法,设计要求试验最大加载量1.3万kN。试验加荷13级,每级加荷1000kN。

6 测试结果及分析

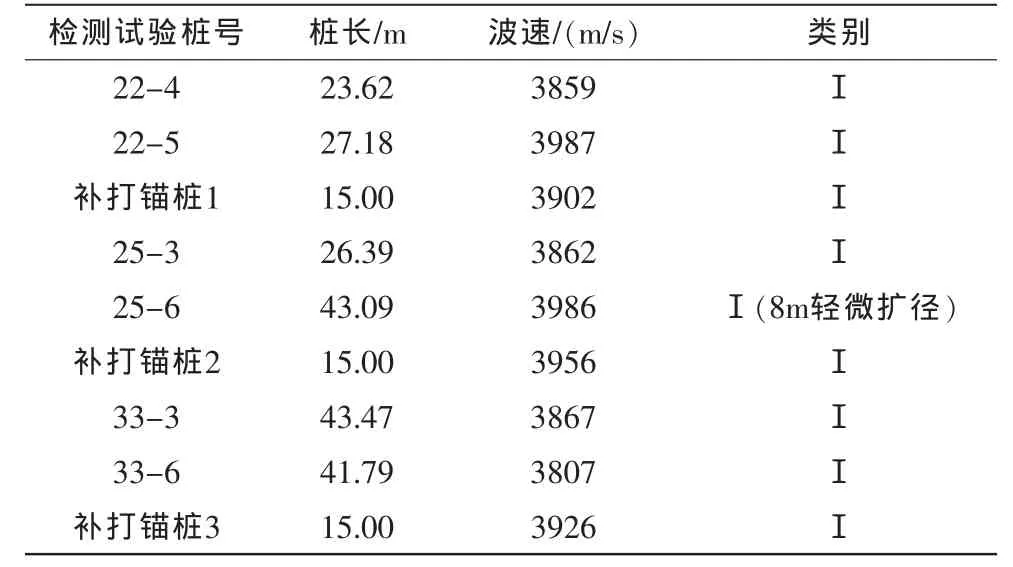

在各试验桩进行静载试验前对试验桩和两侧的锚桩进行了低应变反射波法桩身结构完整性检测,检测结果为各受检桩均为Ⅰ类完整桩。完整性检测结果如表2。

表2 试验桩及锚桩低应变完整性检测结果

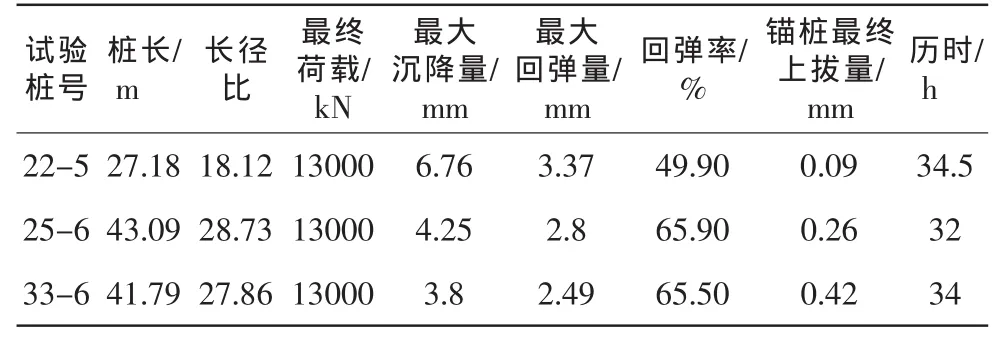

试验结果表明在1000~13000kN的各级荷载作用下,依据判稳标准,3根试验桩的沉降在各级均能够收敛稳定。各组试验桩的锚桩最终上拔量小于15mm,依据规范不对工程桩承载力造成影响。依据单桩抗压静载试验观测数据,将各试验桩的主要试验数据汇总如表3。

表3 各试验桩试验数据汇总

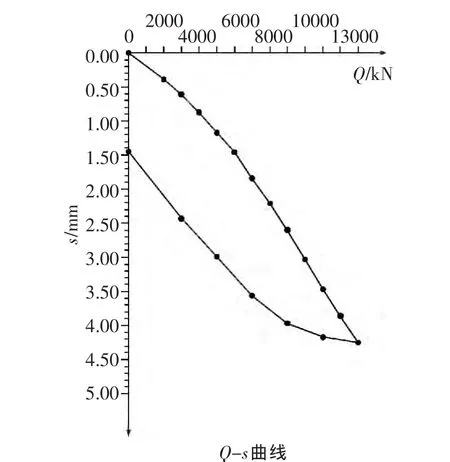

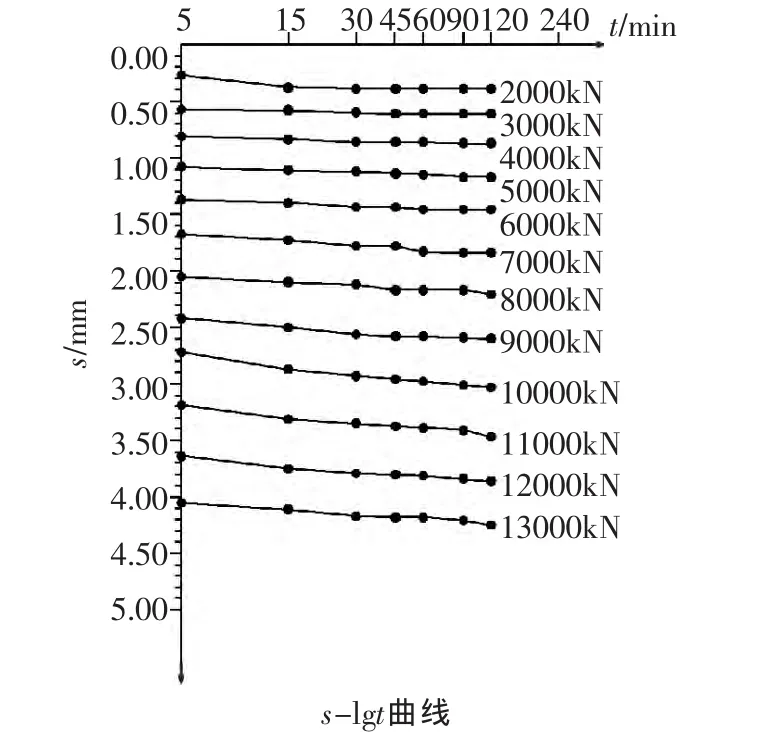

以25-6号桩为例进行分析,图2、图3为25-6号试验桩的实测Q-s曲线及s-lgt曲线。

图2 25-6号试验桩荷载—沉降曲线

图3 25-6号试验桩位移—时间对数曲线

从Q-s曲线看,施加至1.3万kN的垂向压力时,曲线为典型缓变型曲线,加荷到3000kN时,仅发生弹性形变,加至4000kN后才发生一定的塑性形变,该桩最终回弹率为65.90%,整个受力过程中主要是桩的侧摩阻在发挥作用,桩的端阻基本上没有发挥,Q-s曲线上没有出现陡降段说明试验桩的极限荷载还没有达到。

从s-lgt曲线看在各级荷载作用下没有尾部出现明显向下弯曲,说明试验桩的极限荷载没有达到。

依据JGJ106—2003《建筑基桩检测技术规范》规定:单桩竖向抗压极限承载力取值标准为s=0.05D,(D=1.5m)即75mm,对应的荷载为单桩竖向抗压极限承载力,25-6号试验桩最终沉降为4.25mm,根据该规范的取值规定,可判定在1.3万kN的最终荷载作用下,25-6号试验桩未达到其极限承载力状态,因此判定其单桩竖向抗压极限承载力Qu大于1.3万kN。利用同样的分析可得另外两根试验桩的单桩竖向抗压极限承载力Qu均大于1.3万kN。

7 结语

通过静载荷试验验证了22-5、25-6、33-6号试验桩的单桩竖向抗压极限承载力Qu均大于1.3万kN,满足设计要求。

从试验结果看,试验桩的安全系数较高,具备较高的安全储备,在加荷到设计要求的最大加荷量后,沉降很小。

大吨位堆载静载试验存在着成本高、危险性高缺点。试验的每个关键环节都相当重要,若其中某个关键环节出现纰漏,都可能导致试验的失败,严重时甚至发生重大安全事故。

本次静载试验没有在桩身及桩底预埋量测元件,这对于随机抽取试验桩及试验结果更具代表性来说是有利的,但是没有取得桩身的侧摩阻力及桩端阻力,有些遗憾。

[1]JGJ106—2003,建筑基桩检测技术规范[S].

[2]JGJ94—94,建筑桩基技术规范[S].

[3]GB50010—2002,混凝土结构设计规范[S].

[4]JTJ024—85,公路桥涵地基与基础设计规范[S].

[5]河北省水利水电勘测设计研究院.漕河渡槽原位桩基试验技术要求 (冀漕Ⅱ、Ⅲ技第6号)[S].2005.