媒体参与质量维权的动因、路径及效应∗

——以中央人民广播电台“天天315”栏目为例

罗 英 沈 珺 唐 婷

媒体参与质量维权的动因、路径及效应∗

——以中央人民广播电台“天天315”栏目为例

罗 英 沈 珺 唐 婷

通过对2014年“中国王力杯”好质量奖社会组织奖的获得者中央人民广播电台“天天315”栏目这一案例的深入分析,发现媒体参与质量维权将保有持久的社会关注度、获得较高的社会声誉和可观的商业利益等动因,能够激励媒体积极地参与质量维权;媒体参与质量维权还会产生相当的正效应,包括弥补正式治理机制的低效与不足,加速市场对质量的“优胜劣汰”作用;强化消费者在质量关系中的主导性地位,有效促进消费纠纷的解决;通过企业声誉的溢出效应,对企业质量行为形成有效的激励与约束等。要进一步发挥媒体监督在我国转型时期对质量维权的治理功能,要建立法律约束机制、媒体与消费者共促机制、媒体治理与行政介入的衔接机制和媒体与企业的声誉机制等。

产品质量治理;媒体治理;消费者权益保护;合作治理

随着经济社会的发展和民生建设的不断深入,国民消费能力正持续增长,我国逐步从一个制造大国迈向消费大国,随之而来的消费纠纷也不断激增。消费者除了诉诸法律之外,借助媒体来进行质量维权已经成为一种普遍现象。与此同时,大量以质量维权为主题的节目开始在各类媒体中出现,并对消费者的生活产生越来越大的影响。作为质量维权的一种非正式机制,媒体在我国转型时期法律制度和市场化水平尚不完善的情形下,日益成为一股重要的治理力量,对产品质量治理发挥积极的监督作用。那么,媒体在何种激励之下会积极参与到质量维权中呢?他们又是通过何种路径对质量维权发挥正效应?本文将以2014年“中国王力杯”好质量奖社会组织奖的获得者中央人民广播电台“天天315”栏目为例,深入剖析我国媒体参与质量维权的动因、途径及发挥的效应,以期通过个案的解读,对我国转型时期质量社会治理的发展有所启示。

一、文献述评

媒体参与质量维权是媒体治理的重要内容,是指媒体作为社会治理主体,积极发挥质量维权的社会功能,处理质量维权中各类组织与个体的利益关系,以期实现消费者的有效维权和社会善治的目标。对媒体治理的已有研究主要集中在媒体的公司治理作用(李培功、沈艺峰,2010;贺建刚等,2008;戴亦一等,2011)、媒体与投资者保护研究(徐莉萍、辛宇,2011;李常青等,2012)以及媒体与政府关系研究等方面。已有文献主要关注媒体在公司治理和政府治理中发挥何种作用以及如何发挥作用,但对媒体通过参与质量维权进行社会治理的路径以及效应则较少涉及。作为一种外部监督机制,媒体能够为市场经济的发展提供必要的制度框架和良好的市场环境(陈志武,2005)。以下将重点梳理对媒体治理的动机、作用和机制研究的文献,以期丰富并推动媒体在质量维权以及质量共治方面的研究,同时为消费者权益保护寻求新的路径。

关于媒体治理的动机,李培功、徐淑美(2013)认为,媒体是否主动发挥监督作用取决于两个方面的因素,一是媒体所处的外部环境是否有利于其发挥舆论监督的作用;二是监督和揭露行为是否能够为媒体赢得社会声誉,赚取商业利益。在如今的消费社会,质量维权是关系到广大消费者切身利益的问题,在这样一个环境中,媒体发挥舆论监督作用不仅适应了时代的需求,还能通过对消费侵权事件的报道和披露,凭借其社会责任感,为其机构本身带来声誉和利益,促使其进一步去发现和参与质量维权,使媒体治理进入一个可持续的良性循环。

学术界关于媒体治理的作用,仍然莫衷一是,已有文献对媒体监督的作用大体有两种态度:媒体有偏论,认为媒体为了追求其自身效用最大化,自然具有娱乐导向或追求轰动效应的倾向,基于此目的所报道出来的新闻可能会远离事实真相,从而误导投资者和信息使用者(Jensen,1979;Gentzkow& Shapiro,2006;Core et al.,2008),媒体监督不会产生治理效果(贺建刚等,2009;孙煜婷,2014);媒体治理论,则认为媒体是一种有效的信息中介(Bushee et al.,2010),通过声誉机制和监督机制形成了媒体治理的功能(Dyck et al.,2008)。

在媒体治理的机制研究方面,主要有三种观点:一是通过法律处罚。Dyck等学者注意到法律处罚在媒体发挥治理作用过程中的重要性。他所指的“法律处罚”是指经过司法调查和法庭审讯的处罚(Pistor and Xu,2005)。二是通过行政介入。在转型经济国家中,在法律制度缺失的情形下,行政治理可以成为一种保障投资者利益的替代机制(Glaeser et al,2001;Pistor and Xu,2005;陈冬华等,2008),媒体可以通过引起上级行政部门关注和介入实现治理。三是通过声誉机制。在私有产权和成熟的经理人市场这两个前提条件下,媒体的治理作用是通过影响经理人的声誉来实现的(Fama,1980)。前两种机制更侧重于对正式机制(法律和行政治理)的补充和相互作用,或者说媒体难以单独产生治理效果,因而需要强制的正式制度提供外部环境,包括健全的法律制度和有效的管制制度(李常青、熊艳,2012),而声誉机制更多通过市场化的力量发挥作用。Dyck等学者提出了媒体发挥公司治理作用的条件是当且仅当从违反公司治理准则的行为中获得的私人收益小于由此引致的潜在声誉成本和法律处罚时,企业管理者才会真正采取行动改正违规行为;反之,企业和管理者就会维持现状,继续从事违规行为(Dyck, 2008;李培功、徐淑美,2013)。有关媒体在公司治理领域的机制研究能够对“天天315”的媒体质量治理机制有很好的启示,并且具有一定的应用价值。

媒体治理的相关研究充分体现了媒体已成为当前社会不可或缺的行为者,对股票市场上投资者行为、对企业董事会和管理层决策行为、对政府处理突发公共事件的行为等均有影响,也证明了本文对媒体参与质量维权的动因、路径及效应研究适应了消费社会的需求,具有较强的现实意义。程虹等(2009)指出社会质量监管在整个宏观质量管理体制中起着基础性的作用,尤其是消费者作为质量的最大利益相关者,对于质量可能导致或已经造成的问题,具有最大的行动能力;而文中媒体参与质量维权实则是以消费者为核心的媒体类社会组织对质量监管的积极参与。本文将在已有理论的基础上,通过对质量维权典范的广播栏目——“天天315”进行案例分析,归纳并分析媒体类社会组织为何以及如何在我国质量维权甚至质量治理中发挥作用。

二、在电波中成长的质量维权典范:“天天315”栏目组

本文选择中央人民广播电台“天天315”栏目组为案例分析对象。“天天315”是一档覆盖全国的质量维权节目,由中央人民广播电台开办。2010年12月16日,该栏目正式开播。自创办以来,该栏目担负“维护公平、公正的商业环境,让投资者、消费者更有力量”的重担,美誉度、知名度、影响力不断提升,受到社会各界一致好评。经过四年的辛勤耕耘,“天天315”成长为一个深具影响力的广播品牌栏目,并且在我国转型时期对质量治理发挥了重要的舆论监督作用。利用媒体所掌握的各种资源,对质量维权的不懈探索贯穿于其发展的始终。

(一)起步初创阶段:敏锐打出“天天维权”的特色,实行公共广播平台的非营利运行模式

如何在激烈的媒体竞争中脱颖而出,成为“天天315”栏目在创办之初面临的一个重要挑战。因此,如何在日益同质化的质量维权类节目中凸显自己的特色,是“天天315”栏目在创办之初首先需要解决的难点。栏目组以“你爆料,我报道”为口号,从顺应民意、服务转型、搭建桥梁、解决问题的视角出发,在国家电台的频率中举出“天天维权”的大旗(石溦,2014)。他们敏锐地打出“天天维权”的特色,栏目对质量维权日以继夜地坚持,努力教会消费者理性维权的基本理念和方法,推动企业经营的合法有序和消费环境的改善进程。

图1 天天315栏目组发展历程

媒体常常被人们称为权力的“第四部门”,如何公正、理性地行使舆论监督权是每一个媒体发展过程中必须正视的问题。作为一个长期致力于质量维权的广播节目,“天天315”栏目组常常要与大量的企业接触,秉承公平公正的媒体精神和立场显得尤为重要。为了保证节目的公正性,在成立之初,中央人民广播电台就对该栏目的运行采取非营利的运行模式,不要求任何营利点。整个栏目的运作没有任何创收压力,总台全面提供人力物力财力的保障与支持,避免掺杂利益,为“天天315”栏目组公正理性地行使舆论监督权创造了坚实的物质基础。同时,“天天315”栏目组也逐步形成良好的内部治理机制。一方面,栏目组建立良好的学习机制,通过严格的课时考核等制度约束,不断提高栏目组成员的业务素质和职业素养。另一方面,栏目组实行严格的节目采编机制和审核机制,保证栏目组利用自己手中的媒体资源,坚持认真策划、实地调研和监制审核相结合的方式,节目选题真实公正、关注质量领域的重大民生问题,涵盖政策相关的系列报道,抢独家、争时效、树典型;节目制作的所有环节都有专人监制,参照稿件对录音进行逐字逐句审听,力求使节目更具权威性和思想性。这些公共广播平台的治理机制,保证了“天天315”栏目组在创办之初就秉承客观、公正与科学的传媒精神,直击热点质量事件内幕,曝光质量侵权行为,公开事实真相,呼吁消费法理,致力于解决我国社会转型、经济快速发展时期层出不穷的质量维权困境,让消费者更有力量。

(二)快速发展阶段:紧扣消费社会的发展特点,不断拓展质量维权的范围,创新维权模式

我国消费社会正呈现日益复杂化和多样化的发展趋势,人们的消费观念不断更新、消费范围持续扩展、消费结构不断升级(罗英,2014),这迫切要求媒体紧随时代的发展潮流,不断创新节目的内容和形式。“天天315”栏目组在初创时期所确立的节目特色与非营利的运行模式基础之上,不断关注消费社会的发展特点,并借助新媒体等技术手段,更好地服务于受众,进入一个快速发展的阶段。

在这个阶段,“天天315”栏目组一方面高度关注消费生活中的焦点、热点和难点,不断拓宽节目选题,不止步于质量维权,把“3·15”的概念拓展到经济领域的方方面面,既有对商业领域的监督,也有对社会热点的透视,更有对百姓在经济领域遭遇不公正待遇时的人性关怀。选题逐步从汽车、房地产、旅游等传统消费领域,扩展至网购、金融消费等多个领域,对我国消费社会的各种消费问题表现出强烈的社会责任感和对消费者利益的高度关注,引起广大消费者的强烈共鸣。

另一方面,为进一步扩大节目的辐射面、提高节目的传播力,弥补广播特别是传统广播信息呈现模式单一的劣势,全面增强栏目组履行社会监督职责的效果,栏目组充分运用新媒体技术,打造立体化全媒体。借助于新媒体可以提供文字、视频、图片、动画,可以信息回溯、内容分享、用户交互等优势,栏目组丰富了广播媒体的传播手段和传播形态。在尝试与新媒体结合的过程中,栏目组在网络广播的可选择收听、BBS的留言讨论与微博微信的深度富媒体互动等方面取得了非常好的成效。运用线上实体节目和网络虚拟空间相融合的模式,注重与各门户网站合作,开设节目专栏;网络微电台同步直播;直播过程中通过微博微信与听众实时互动;借助网络平台,开辟网上投诉邮箱与网上投诉维权论坛;办好消费主题调查,并借此打造消费达人俱乐部,在消费者、企业、政府之间搭建起沟通平台,让消费者维权有了更多更充分表达的空间,节目的影响力稳步提高。每天通过经济之声新闻热线接到的听众投诉电话100多个,累计接听和网上回复15万听众的投诉,累计听众量高达2.5亿;收听率稳定在0.45以上,最高达到0.73,在中央人民广播电台所有节目中名列前茅;节目新浪微博的粉丝数超过34000个。

(三)全面协调发展阶段:灵活运用新消法提供的制度装备,整合各方资源,稳步推进质量维权的可持续发展

2014年3月15日,新的《消费者权益保护法》正式实施,该法充分细化了消费者的权益,强化了企业的义务,新增“七日之内无理由退货”“维权纠纷举证责任倒置”“精神损害赔偿”等制度,为消费者维权提供了更加强有力的法律保障。在这部法律的起草、公开征求意见和通过的近两年时间里,“天天315”栏目组保持了持续的关注,并在该法正式实施之际推出了“3·15”特别节目,包括五大版块、七大案例等内容,全方面、系统性地解读这部新法,引导消费者有效运用新法所赋予的各项权利,理性、有效地维权。在这一时期,借助于新《消法》提供的各项制度装备,“天天315”栏目组进入一个全面协调发展的阶段。

一方面,栏目组严格遵照法律的规定,科学摆正消费者、企业、政府相关职能部门以及媒体的四维关系,努力让消费者、企业、政府相关职能部门都感觉到媒体对事件的表述和评价是公平的(石溦,2013)。在曝光质量维权事件时,坚持实地采访的原则,用证据说话,不掺杂个人情感,客观冷静地处理质量维权纠纷。同时,综合考虑事实性真实、过程性真实、即时性真实、有限度真实等几个方面(石溦,2014),既保证帮助受众厘清事实真相、明辨是非曲直,又谨慎用好话语权,避免片面渲染、过度维权,不断提升自身的公信力和影响力。

另一方面,为了保证节目的公正性,他们还努力做到每期节目在微观上与具体的法律法规相联,在充分利用政策解决问题的同时,也关注对相关法律法规的解读和宣传(石溦,2014),并灵活运用新消法提供的各种维权制度装备。栏目组培育了一支高素质的专家和律师团队,每期节目至少2位专家负责解读相关政策和法律规范,并以事实为依据、以法律为准绳评论事件,从而强化节目懂法、守法的公众形象(石溦,2013)。此外,“天天315”栏目组节目的播出一般都会促进问题的快速解决,能够减少对消费者的伤害,尽早杜绝类似事件的重演。当然,如果不是企业的全责,而是消费者因为事实不明或消费者的诉求不被法律支持,也会在节目中实事求是地予以厘清,进一步树立节目公正的形象。2014年11月27日,该栏目组被中国消费者协会评选为“中国消费者保护运动30年质量维权贡献人物”。

三、媒体积极参与质量维权的动因分析

Dyck等(2009)曾指出,媒体不仅是现实的一面镜子,同时也会对现实本身产生重要的影响,特别地,由于财经类新闻的受众主要是与投资决策相关的角色,这些角色之间存在密切而敏感的利益关系,故财经新闻可能会对上市公司及投资者产生广泛的经济影响(熊艳等,2011)。“天天315”栏目的受众是广大投资者和消费者,节目借助舆论监督权为消费者维权,它所披露的真相可能对一种产品、一家企业甚至一个行业产生颠覆性的影响。

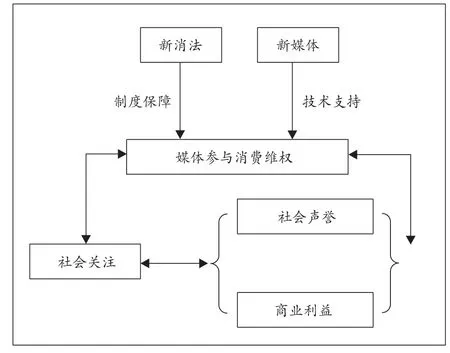

媒体之所以能更有效地发挥舆论监督作用、参与质量维权,是因为存在制度保障和技术支持的基础。在制度保障上,《中华人民共和国消费者权益保护法》第一章第六条明文鼓励媒体对损害消费者合法权益的行为进行社会监督,从法律层面上,为媒体参与质量的媒体治理进行引导和保护;在技术支持上,运用新媒体技术,打造立体化全媒体,并运用线上实体节目和网络虚拟空间相结合的模式,可以使媒体搭建的消费者、企业和政府间的这个维权平台更加坚固有力。

基于已有文献对媒体治理的研究,通过对“天天315”栏目发展历程的分析,可以归纳出此类媒体关注消费问题,积极参与质量维权的动机和原因。

(一)媒体参与质量维权将保有持久的社会关注度

质量维权是极为重要的社会议题。我国著名传播学者张国良教授2000年首次对传媒的议程设置功能的实证研究表明,无论是受众议题还是媒介议题都将“经济建设”排列在第一位(魏焕,2013)。一般而言,繁荣有序的市场经济需要两个方面的制度支持:第一是消费者权益或买方利益的保护机制;第二是交易双方的信息披露。因而质量维权这个议题,对经济建设的可持续发展起着不可小觑的作用,加上其受众的接近性以及其“冲突性”对受众好奇心理的满足,使得质量维权这个议题将保有持久的关注度。媒体助力消费者发声、挖掘消费侵权的真相、监督侵权企业整改等一系列的质量维权行为,将使此类媒体始终处于社会关注的前沿。

(二)参与质量维权能够帮助媒体享有较高的社会声誉

正统社会治理机制的缺位要求社会多元共治,媒体不论是作为市场化的企业还是非政府组织,都有义务去积极响应共治的号召。人的道德有高下之分,却没有有无之别,媒体是由人集合而成,在道德的最低标准之上、道德的最大公约数决定了媒体的逐义的使命(袁翔,2014)。当其他治理手段无法帮助消费者解决侵权问题,媒体便受逐义使命的驱使,去挖掘真相,对广大消费者关注的质量问题进行深度参与,与社会大众产生深度互动。并且,较强的时效性能够减少对消费者的质量伤害,尽早杜绝类似事故的发生。媒体在参与质量维权的同时,减小了消费侵权的范围,始终以消费者的合法权益为出发点进行节目选材、追踪报道、舆论监督,在维权过程中,不偏不倚,使其得到广泛的关注和较高的社会声誉,从而媒体也成为质量维权的受益者。以“天天315”为例,该节目四年来的持之以恒和公正形象使其获得了“中国消费者保护运动30年质量维权贡献人物”的殊荣以及更多更忠实的听众。

(三)参与质量维权能为媒体带来商业利益

在现实中,媒体通过报道受关注的热点问题可获得商业利益。这种商业利益一方面可以通过热点问题的报道吸引更多的订阅量,从而提高收入;另一方面可通过受众群体的扩大来吸引广告客户(孙园园等,2014)。“天天315”作为央广经济频道的栏目之一,虽然实行着非营利的运营模式,不以营利为目标。但由于其节目内容适应消费者需求,贴合消费者切身利益,听众众多,该节目时间段的广告费一度成为该频道最贵的时间段,为其带来了大量的经济收益。

总而言之,媒体参与质量维权是在新消法的制度保障和新媒体的技术支持上,通过保有持久的关注度,享有较高的社会声誉,同时获得一定的商业利益,使其既有动力又有能力进行维权活动,形成一个可持续的良性循环,如图2所呈现。

图2 媒体参与质量维权的动因模型

作为质量维权类广播节目,“天天315”栏目组展现了媒体类社会组织在转型国家质量治理中的强烈责任感和影响力,有效实现了质量维权与质量信息披露的双重制度供给,也为媒体能够有效并且可持续地参与质量维权进行了有力的佐证。

四、媒体监督对质量维权产生的正向效应

通过对“天天315”栏目组这个个案的分析,我们可以发现该栏目组长期致力于消费者维权,并发挥了媒体对质量维权的社会监督功能。作为信息传递的中介,媒体类社会组织对质量的监管,弥补了总体质量信息的不对称性(程虹,2010),参与质量维权的媒体通过为消费者、企业和政府搭建有效的沟通平台,能够科学有效地传递质量信号,促进市场中各类主体对质量行为做出理性选择。这种正向的效应主要体现在以下几个方面:

(一)弥补正式治理机制的低效与不足,加速市场对质量的“优胜劣汰”作用

媒体掌握质量话语权,是传递质量信息的重要力量。作为质量信息披露的重要中介,媒体治理相较于市场自治与政府规制而言,既是一种重要的外部治理机制,也是完善的质量治理中不可缺少的组成部分。不容忽视的是,在转型国家治理能力和治理体系的现代化发展过程中,往往会存在执法效率低下、司法保护不完善和信息披露不充分等问题,而法律等正式制度的完善又不可能在朝夕之间完成,特别需要媒体治理这一替代机制弥补正式机制的不足与低效。媒体治理能够将质量信息适当地传递给企业、政府和消费者,消弭质量信息的不对称,有效降低逆向选择和道德风险,促进国家质量水平的提升。

在质量信息传播过程中,媒体对质量事件事实的报道和解读分析,直接影响着公众舆论,并潜移默化地影响着人们精神世界和日常生活,从而加速市场对质量的“优胜劣汰”作用,有效提升质量治理的水平和效益。以“天天315”栏目在创办不久推出的“家乐福价签门”系列报道为例,“天天315”栏目对准大型外资企业的造假行为,阐述造假过程、深挖造假原因,引起社会广泛关注,其他媒体等信息转载及加工者也纷纷加入对这一事件的信息传递。百度的搜索结果显示,在该事件被报道的前一年关于家乐福和价格欺诈的报道不过18条,但经过“天天315”的报道,以及物价局的介入和处理,仅10天的时间新闻报道量就逼近3000条。在曝光质量事件的过程中,对企业的质量生产和销售行为形成有效的外部监督,既能够促进企业改进侵害消费者权益的行为,又能够提高企业违法违规的成本,激活企业内部的治理机制,提高企业和行业的质量水平;从消费者的角度而言,“天天315”栏目组的外部监督能够提高市场的能见度,让广大消费者获得更多质量信息,更好地判断产品的质量和价值;从行政机构的角度而言,“天天315”栏目组的社会监督方式弥补了大量政府规制方式的低效和信息缺失,提高政府规制的效率,降低腐败的风险。

表1 “家乐福价签门”事件不同时期的百度新闻搜索结果

(二)强化消费者在质量关系中的主导性地位,有效促进消费纠纷的解决

消费者主权理论认为消费者在确定产品生产的数量、种类和质量方面发挥着决定性的作用,是质量关系中的主导方。市场经济从本质上而言就是消费者主权经济,强调市场经济的消费者主权特点,意在强调应当重视消费者在经济关系中的重要地位。一方面,“消费是一切生产的唯一的终极目的”,生产是手段、方式而已,必须通过消费来实现生产的目的。消费者可以根据个人的喜好选择购买商品,采用“用脚投票”的方式向生产者传递需求信息。因此,消费者在经济关系中处于引导性地位,而生产商或销售商则处于从属性地位。消费者是产品质量的终端和实际体验者,对产品质量的判断最为真实、准确和全面,“天天315”栏目组在其发展历程中,始终以保护消费者权益为首要目标,能够通过舆论监督的方式为质量治理供给最有效的信息。

另一方面,消费者与生产者、销售者比较而言,天然地处于质量信息的劣势,是质量关系中的弱势群体。处于质量信息优势地位的企业,往往又会隐藏各类质量的真实信息。这一现实要求国家的质量治理体制设计要适当地向消费者倾斜,以保护消费者权益、突出消费者的地位为重点。当消费者权益受到侵害时,全社会通过各种渠道维护消费者的合法权益,包括各类媒体组织。因此,现代化的媒体治理的社会定位也往往立足于维护消费者权益,为广大消费者的合法权益鼓与呼。“天天315”栏目组自成立之初就打出了“天天维权”的旗号,始终坚定为消费者维权的社会定位,不仅促进了我国消费者主权意识的觉醒,而且从消费者角度提高了企业违法违规质量行为的成本,约束企业提升质量水平,有效促进了消费纠纷的解决。

(三)通过企业声誉的溢出效应,对企业质量行为形成有效的激励与约束

声誉机制是一种非正式制度的约束,媒体对质量治理的作用主要通过影响企业的声誉来实现的。在媒体的外部治理机制下,质量信号通过有效传播,对企业声誉产生重大影响。这种影响往往会随着事件的发酵,超出单个企业的范围,逐步扩散至类似企业甚至整个行业。这就是媒体治理所带来的企业声誉的溢出效应,包括传染效应和对比效应。传染效应主要是指质量事件对企业的影响跨越了个体范围,对其他类似企业也产生了相似的影响;对比效应则是指一个企业的社会形象会对其他企业产生相反的影响(王永钦、刘思远,2014)。无论何种效应,对企业和整个产业的发展都将产生重大影响。“天天315”栏目组通过曝光企业违法违规的质量行为,按照上述声誉机制的作用逻辑,对企业的质量行为将产生有效的外部制约,激励企业严格依法做出各类质量行为,并约束企业维护广大消费者的合法权益。媒体对质量信号的传播不仅直接影响了企业的声誉,而且最终也会带来消费者的购买欲望、产品忠诚度和各种质量选择行为的变化,促使消费者发挥“用脚投票”的监督作用,企业出于业绩压力、自身声誉和未来发展前景,甚至产业的共同利益和发展前途,会积极应对媒体的外在监督。“天天315”栏目组长期坚持的维权曝光行为,通过声誉机制从根本上约束和激励企业规范自身的质量行为,并且激励企业不断进行质量创新,推动质量的发展与进步。

五、媒体监督促进质量维权的机制设计

以上主要就媒体参与质量维权所产生的正效应进行的分析。然而,在现实中,我们也会发现媒体参与质量治理的另一种现象——他们有时可能被赎买,成为特定利益集团的代言人;有时可能会被居心不良者所蒙蔽与利用,成为错误舆论的引导者;有时可能会因为专业知识的欠缺带来失误报道,对特定个人或组织的名誉权造成严重伤害。这些现象表明,媒体参与质量维权既可能是中立的把关者,也可能是有偏的放大器,从而产生负效应,阻碍产品质量治理的良性发展(熊艳等,2011)。由于媒体对信息的传递具有巨大的传播力,信息的溢出效应在媒体的传播下会成几何增长,甚至无法控制,如何有效治理媒体这种“第四力量”,探寻保障媒体积极促进质量维权的机制与路径,是在产品质量治理机制设计过程中必须正视的问题。

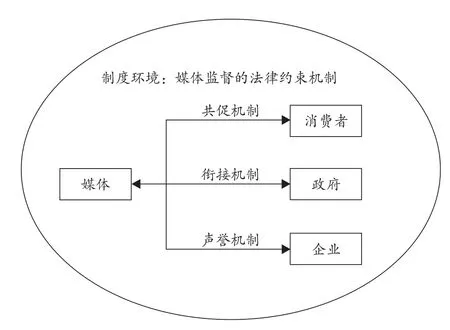

一般而言,媒体监督对质量维权要能够发挥积极的促进作用,并最终实现治理的功能,取决于三个方面的因素:第一,媒体是否有能力获得足够充分有效的信息,并且能够公正地、无偏狭地进行相关报道,为各类市场主体提供真实、充分的信息;第二,媒体报道能否对质量关系中的各类信息使用主体产生足够强的影响;第三,媒体之外的治理机制是否有效。大量研究表明,如果市场自身的纠错机制和政府层面的强制性救济机制等媒体外的治理机制出现失效,即使媒体报道对信息使用主体产生了较大影响,也容易导致媒体无法发挥治理的功能(杨德明,2012)。基于这些影响因素,本文认为要促进媒体监督在质量维权中实现治理的功能,应当建立如下机制:首先,形成完善的媒体监督的法律约束机制;其次,以强化消费者主权地位为基础,建立媒体与消费者对质量维权的共促机制;再次,以实现消费纠纷多元化解决为目标,建立媒体报道与行政介入的衔接机制;最后,以有效的声誉机制为手段,建立媒体与企业之间良好的激励约束机制。

(一)完善的媒体监督的法律约束机制

要保证媒体监督能够发挥积极的正向效应,必须将媒体置于法律体系和公众的视野中(胡欣荣, 2005)。相关研究表明,来自市场层面的声誉约束机制对媒体的监督与制约是失效的(熊艳等,2011),即如果不对媒体监督进行必要的强制性约束,仅靠信息使用者以“用脚投票”的方式惩罚不提供公正信息的媒体,让其受到市场的声誉惩戒,很难保证媒体监督在质量维权中发挥治理的功能。为此,必须对媒体进行强制约束机制。我国尚未确立相关的新闻立法,立法机关要加快启动新闻立法工作,并推动相关进程,通过立法的形式对媒体监督中的各种权利义务关系予以明确规定,既明确新闻媒体的言论自由权,同时也对其行使言论自由权进行必要的限制,保护消费者和企业的名誉权,让媒体监督在法治的轨道上发挥积极作用。

图3 媒体监督促进质量维权的机制设计

(二)媒体与消费者对质量维权的共促机制

媒体积极参与质量维权的根本目标是要实现对消费者权利的保护。有研究表明,只有提供真实信息,获得“发布信息真实”声誉的媒体才能获得公众的持续关注(郑志刚,2007)。基于自身发展的需要,媒体需要报道社会普遍关注的新闻来获得更多的关注和收益。信息使用者的关注又能够进一步促使媒体报道更多有价值的新闻。即使出现有偏的报道,在多种信息来源的情形下,消费者也有可能形成一个基本符合事实的认识,这些基本符合事实的认识又会从外部去激励媒体提供更多的相关信息。因此,在竞争日益激烈的传媒市场中,作为信息使用者的消费者与作为信息生产者既能够统一于质量维权这一根本目标,又可以在信息生产与传递过程中实现良好的互动。因此,要更好地发挥媒体对质量维权的积极治理功能,应当在不断强化消费者主权地位的基础上,让媒体与消费者统一于质量维权的共同目标,并且建立良好的共促机制,形成媒体与消费者的质量维权合力,共同促进质量维权的良性发展。

(三)媒体报道与行政介入的衔接机制

在我国特殊的时代背景和制度环境下,单靠媒体报道很难实现对质量维权等社会治理问题的根本解决。有学者通过实证研究明确提出“行政机构介入”理论,认为媒体要发挥社会治理的功能,必须要通过行政机构的介入才能实现(李培功、沈艺峰,2010)。一般而言,国有企业受命于行政组织,为了自身的发展前途,一旦通过媒体曝光引起行政机构的关注,很自然就会引起其对自身政治前途的担忧,往往能够非常快速地回应有关消费侵权的问题。民营企业虽然没有这种联系,但其发展往往依赖于政府的支持,与当地政府的关系是民营企业发展的重要资源。无论何种性质的企业,面对媒体的曝光,基于自身长远发展的考虑,都会积极回应媒体的曝光,并予以纠正。本文认为,要实现媒体对质量维权的治理功能,需要将媒体治理这一非正式机制与行政介入这一正式机制进行良好的衔接,建立二者的衔接机制。既发挥媒体治理对信息披露的优势,又发挥行政介入在我国转型时期的积极治理作用。

(四)媒体与企业之间的声誉机制

通过媒体曝光对企业形成相应的约束与激励,主要依赖的是市场化条件下的声誉机制来发挥治理作用。由于我国的消费领域存在严重的信息不对称,企业在媒体参与质量维权,并矫正信息不对称的情形下,原有信息优势被打破。在媒体、消费者和政府的多元参与下,往往会基于自身的声誉考虑,积极改正侵害消费者合法权益的行为。同时,基于声誉机制所产生的溢出效应,在媒体与企业之间形成的声誉机制中,企业在进行决策时往往会改变“独善其身”的传统思维,密切关注声誉机制可能引起的市场“共振”现象,以及由此所引发的市场竞争格局的变化,调整未来市场决策的预期,从而更好地应对重大消费侵权事件所带来的各种影响(熊艳,2012)。

六、研究结论

通过本文的案例研究和理论分析,可以得出以下结论:

第一,在我国转型时期,媒体参与质量维权通过信息的有效供给,能够打破信息不对称,从而产生正效应。同时,媒体要发挥对质量维权的治理功能,需要一定的限制条件,包括建立良好的媒体监督的法治体系,消费者和企业的外部监督机制、法律和政府的强制性、正式的治理机制的有效运行等。

第二,媒体能否积极参与质量维权,取决于一定的动因。在我国转型时期的质量治理中,要进一步发挥媒体治理的积极作用,应当充分利用可能激励媒体参与质量维权的各种动因。在法律和行政规制无法解决信息不对称问题,或者表现出效率低下的情形下,让媒体监督进行补充和补位。通过信息的有效供给,激励和约束企业提供更高质量的产品和服务,从而推动企业进行质量改进和创新,用质量推动新常态下经济的转型升级。

第三,媒体参与质量维权需要有明确、坚定的维权目标,强化消费者主权地位。“天天315”栏目自开播以来,能够始终保持强大的生命力和活力,很重要的原因是对质量维权目标的坚守。这是作为质量维权的社会监督主体必须具备的基本特征之一。只有始终坚定对消费者权益保护的价值创造,媒体监督才会不断关注并适应变化和发展中的消费社会的各种需求。

[1] 陈志武,2005:《媒体、法律与市场》,中国政法大学出版社。

[2] 程虹、李丹丹,2009:《我国宏观质量管理体制改革的路径选择》,《中国软科学》第12期。

[3] 程虹,2010:《宏观质量管理的基本理论研究——一种基于质量安全的分析视角》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》第1期。

[4] 费显政、李陈微、周舒华,2010:《一损俱损还是因祸得福?——企业社会责任声誉溢出效应研究》,《管理世界》第4期。

[5] 贺建刚、魏明海、刘峰,2008:《利益输送、媒体监督与公司治理:五粮液案例研究》,《管理世界》第10期。

[6] 李培功、沈艺峰,2010:《媒体的公司治理作用:中国的经验证据》,《经济研究》第4期。

[7] 李培功、徐淑美,2013:《媒体的公司治理作用——共识与分歧》,《金融研究》第4期。

[8] 罗英,2014:《加快推进消费品安全法制建设》,《人民日报》9月17日。

[9] 石溦,2014:《消费维权类广播节目如何赢得受众——以中央人民广播电台经济之声〈天天315〉节目为例》,《中国广播》第1期。

[10]石溦,2014:《浅谈广播消费维权类节目与新媒体之融合》,《中国广播》第7期。

[11]孙园园、史燕丽,2014:《媒体对上市公司的监督与治理》,《青年记者》8月20日。

[12]王永钦、刘思远、杜巨澜,2014:《信任品市场的竞争效应与传染效应:理论和基于中国食品行业的事件研究》,《经济研究》第2期。

[13]魏焕,2013:《电视媒介在消费维权中的角色研究》,南京师范大学硕士论文。

[14]熊艳、李常青、魏志华,2011:《媒体“轰动效应”:传导机制、经济后果与声誉惩戒——基于“霸王事件”的案例研究》,《管理世界》第10期。

[15]熊艳、李常青、魏志华,2012:《危机事件的溢出效应:同质混合还是异质共存?——来自“3Q大战”的实证研究》,《财经研究》第6期。

[16]杨德明、赵璨,2012:《媒体监督、媒体治理与高管薪酬》,《经济研究》第6期。

[17]郑志刚,2007:《法律外制度的公司治理角色——一个文献综述》,《管理世界》第9期。

[18]Bushee,B.J.,J.E.Core,W.Guay,and J.Wee,2010,“The Role of the Business Press as a InformationIntermediary”,Journal of Accounting Research.

[19]Core,J.E.,W.Guay,and D.F.Larcker,2008,“The Power of the Pen and Executive Compensation”,Journal of Financial Economics.

[20]Dyck,A.,N.Volchkova,and L.Zhingales,2008,“The Corporate Governance Role of the Media:Evidence from Russia”,Journal of Finance.

[21]Gentzkow,M.,and J.M.Shapiro,2006,“Media Bias and Reputation”,Journal of Political Economy.

[22]Jensen,M.C.,1979,“Toward a Theory of the Press”,Working Paper,SSRN.

■责任编辑 汪晓清

Motives,Path and Effects of Media's Participation in Protecting Consumer Rights: A Case Study on“Everyday 315”of China National Radio

Luo Ying,Shen Jun and Tang Ting

(Institute of Quality Development Strategy,Wuhan University; Coordination Innovation Center for Macro-Quality Management in Hubei Province)

Through the case study of“Everyday 315”of China National Radio,the prize-winner of Social Organization Award of 2014“Wangli Cup”,we empirically find that persistent concerns, high social prestige and considerable commercial interests will encourage the medias to take participate in protecting consumer rights.And it will produce some positive effects:compensating the inefficient and inadequate of formal governance mechanisms and accelerating the decreasing of inferior products; Strengthening consumers’dominant position and effectively helping consumers to solve disputes; forming an effective incentive and restraint for the enterprises through the spillover effect of corporate reputation.To further develop the governance capabilities of media supervision in our transition period,we should establish legally binding mechanism,media and consumer co-promoting mechanism,the convergence of mechanism between media and administrative intervention,media and corporate reputation mechanism and so on.

Quality Management;Media Governance;Consumer Protection;Cooperative Governance

∗罗英、沈珺、唐婷,武汉大学质量发展战略研究院、宏观质量管理湖北省协同创新中心,电子邮箱:rowying@126.com、shenjunwhu@yahoo.com、1667001538@qq.com。本文为“十二五”国家科技支撑计划课题(2015BAH27F01)、科技部公益性行业科研专项(201310202)和第7批中国博士后特别资助项目(2014T70718)的阶段性成果。感谢王力集团赞助和“天天315”栏目组的帮助。感谢匿名评审人,文责自负。