单体质量对聚氯乙烯树脂产品的影响及控制措施

唐红建,吴 彬

(新疆天业集团有限公司,新疆 石河子832012)

近年来,新疆天业进行了70 m3和105 m3氯乙烯悬浮聚合釜传热和搅拌性能的测试及改进工作,聚合配方优化调整工作。在釜型固定、控制系统稳定以及聚合配方优化的情况下,提升入釜单体质量成为提高聚氯乙烯产品质量的主要方法。

1 单体质量对聚氯乙烯产品的影响[1]

氯乙烯单体中存在乙炔、丁二烯等杂质,乙炔、丁二烯是很强的链转移剂,大分子自由基通过与乙炔、丁二烯发生链转移反应而形成低聚物。在PVC分子链中生成共轭双键和孤立不饱和键,这些化学结构缺陷可以导致PVC 热稳定性下降。研究表明,PVC 树脂中的共轭双键直接影响树脂的初期着色性能,而PVC 树脂中的孤立不饱和键直接影响树脂的长时间老化变色性能。

高沸物会影响树脂的颗粒形态结构,增加聚氯乙烯大分子支化度,降低树脂热稳定性和白度。

单体中微量氧与氯乙烯生成的低分子过氧化物能够水解产生氯化氢、甲酸、甲醛等酸性物质,从而使碳钢设备腐蚀并产生铁离子。单体中的水分含量与铁离子含量是密不可分的,单体中的铁离子含量随着单体中水分含量的增加而增多。Fe3+能够引发氯乙烯聚合生成聚合度较低的聚氯乙烯,使树脂的分子量变宽,同时,FeCl3对树脂的热分解还起氧化催化剂的作用,从而影响树脂的热稳定性。

2 单体质量提高的控制措施

2.1 控制氧的措施

原则上应尽量将体系中的含氧量降到最低值,工业生产中控制HCl 中氧的体积分数<0.5%,通过提高进转化器的HCl 纯度来达到这一目的。 可将HCl 的体积分数由93%提高到94%以上,并稳定压力在55 kPa 左右。乙炔体积分数提高到99%,压力控制在70 kPa,通过DCS 控制及转化后的乙炔含量分析及时调节HCl 与乙炔的流量比值,控制粗氯乙烯气体中HCl 体积分数为4%~6%,可降低单体中的氧含量,也可降低粗氯乙烯气体中的低沸物和二氯乙烷含量。

2.2 控制水及铁离子的措施

单体中的水分来源主要是由于出转化器的粗氯乙烯经过泡沫脱酸塔、水洗塔、气柜等设备与水充分接触,粗氯乙烯气体中夹带有水液滴和水蒸气。脱除水分的方法主要有压缩机前冷凝器和除雾器冷冻脱水;水分离器借水与单体的重度差脱水;单体进固碱干燥器吸收水分等。精馏前后脱水可降低单体中的HCl 和铁离子含量。借重度差分离水的设备有斥水滤芯和隔板的聚结器,并定期对聚结器进行排水。可在聚合体系中添加少量螯合剂以除去体系中的铁离子,常用的螯合剂是乙二铵四乙酸(EDTA)的钠盐和钙钠盐。在单体入釜管道上安装内有聚丙烯纤维滤芯的过滤器,除去单体中夹带的铁锈等杂质。

3 单体中高低沸物的控制措施

3.1 回收单体质量的提升及控制

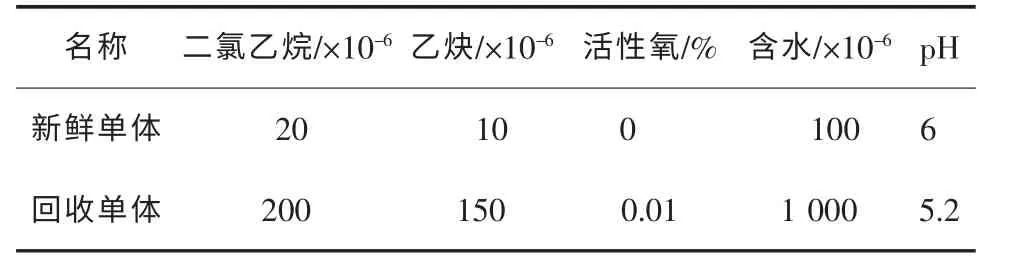

在氯乙烯单体通过悬浮聚合工艺生产聚氯乙烯中,氯乙烯单体 (VCM)转化率一般控制在80%~85%,未反应的单体必须进行全部回收。此外,不正常的聚合反应也需要进行VCM 的回收操作。传统工艺采用压缩冷凝技术进行回收,回收后的单体与新鲜单体按一定比例混合后进行聚合。由于回收单体中存在残留的引发剂、自由基捕捉剂,此外高沸物、低废物在聚合、回收过程中集聚,造成回收单体质量较差。回收单体与新鲜单体的质量差异见表1。

表1 回收单体与新鲜单体的质量差异

因此,提高回收单体质量是改善聚氯乙烯树脂产品质量的一个重要途径。由于回收单体中残存的引发剂、分散剂等杂质容易发生自聚,普通的单体精制技术无法应用到回收单体上。2010 年,该公司与北京化工大学进行技术合作,针对回收单体精制技术展开研究实验工作。北京化工大学针对回收单体的特性开发出一种专用的精馏塔。精馏塔的塔盘采用喷射型连续筛板,筛板表面气液混合物在传质过程中具有很高的喷射流动速度,对气流通道进行冲刷,致使自聚物无法形成。

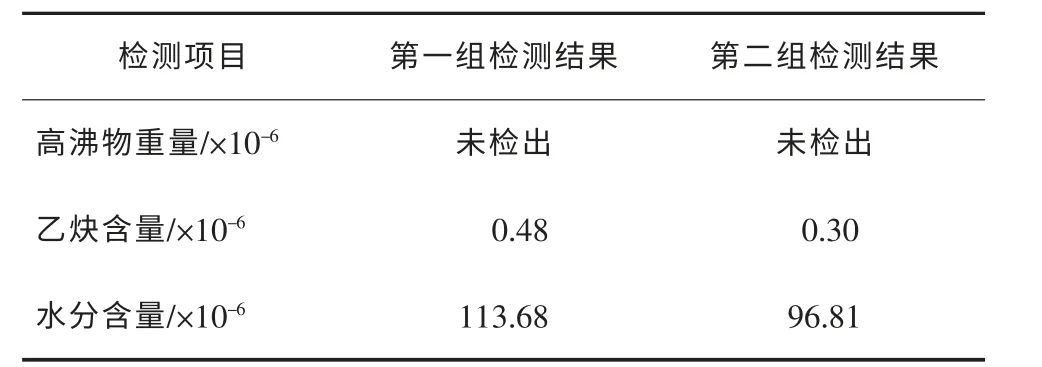

在聚氯乙烯聚合工序中,将压缩冷凝岗位冷凝的回收单体排入新增聚合回收单体储槽,通过粗单体泵送往精馏岗位,聚合压缩冷凝岗位的粗单体,用泵送入固碱干燥器;粗单体经固碱干燥器深度脱水后进入粗单体储槽,通过高塔进料泵送入精馏塔进行精馏;粗单体经过精馏塔分馏和塔顶冷却器冷却,精制成符合指标的氯乙烯单体,然后进入精单体储槽,通过精单体送料泵送往聚合回收单体储槽,用以给聚合釜投料使用;该项技术于2011 年7 月5日成功应用于天辰化工有限公司40万t/a 聚氯乙烯树脂工业化生产中,精制后的回收单体检测指标见表2。

表2 回收单体精制检测数据

3.2 深度精馏技术

粗VCM 要通过精馏装置来提高产品质量。传统的精馏工艺,经过高低塔串联工艺后,低沸物杂质可以减低到10×10-6,高沸物可以减低到100×10-6。这个单体指标适合普通树脂。要想进一步提高其树脂质量,尤其是发展专用特种树脂,使其在市场中占据有利竞争地位,单体纯度必须进一步提高。

新疆天业针对上述技术问题,通过与北京化工大学合作,对工艺技术的改进。北京化工大学根据单体指标选择使用高分离效率的塔板,和经过计算特别有效的塔板数,达到进一步将低沸点杂质和高沸点杂质脱出,将水分进一步脱出,得到高质量VCM的方法。根据对乙烯法的VCM 精馏流程模拟计算,以及对现有的VCM 合成、精馏过程的计算机模拟计算, 最终得出结论, 在目前的生产线中生产的VCM 成品,进一步进行分离提纯,提高其质量,降低杂质含量,达到乙烯法VCM 的质量标准,是完全可行的。

氯乙烯单体杂质中含有低沸物、高沸物以及特殊物质(水),为了进一步提高氯乙烯单体的纯度,设置一个新低沸塔进一步脱除氯乙烯中的低沸物 (乙炔),设置一个新高沸塔进一步脱除氯乙烯中的高沸物(二氯乙烷、二氯乙烯、三氯乙烷等物质),设置一组分子筛吸附装置 (1 开1 再生)除去氯乙烯中的水。使氯乙烯单体浓度能达到更高,对防止氯乙烯聚合过程中的阻聚、缓聚,提高聚氯乙烯分子量,使分子量分布均匀都能起到很好的作用。

原有生产线中生产的VCM 成品 (质量组成为C2H3Cl≈99.99%(干基),C2H2≈3×10-6,高沸物≤20×10-6,水500×10-6)送到原料槽中,再用泵打入低沸物精馏塔,将与氯乙烯单体挥发度不同的轻组分(乙炔等),在低沸塔塔顶脱除,低沸塔塔釜出送入新设置的高沸物精馏塔。高沸物塔釜脱除原料中的高沸物,在高沸塔塔顶得到的高质量的VCM 单体。但是由于水分的特殊性,高沸塔顶馏出的VCM 单体中可能还含有水分,需要进一步通过脱水剂,吸附脱水,将水分分离。吸附设备设为2 个,1 开1 再生。经过进一步除水后的VCM 单体,可以达到高质量要求:C2H3Cl≥99.999%(干基)、C2H2≤1×10-6、高沸物≤1×10-6、水50×10-6。从而保证了入釜单体的质量要求。

4 提高单体质量对聚氯乙烯树脂产品的影响

该公司2014 年投产的20 万t特种树脂项目通过以上技术的运用及实施,生产的C2H3Cl≥99.999%(干基),单体乙炔含量小于1×10-6,无高沸物,含水量小于50 μg/g,所产的聚氯乙烯树脂质量尤其是树脂热稳定性能与公司其他企业生产的聚氯乙烯树脂有以下几点不同:白度变高、刚果红时间变长以及制品黄色指数降低,主要数据及检测过程如下。

4.1 白度

4.1.1 原始白度

称取树脂10 g,用色差仪测试其树脂的原始白度,其测试结果见表3,相同型号改进后PVC 树脂原始白度提高。

表3 改进前后原始白度对比表

4.1.2 老化白度

称取树脂10 g,老化试验箱设定温度160 ℃,将样品放入老化试验箱中老化10 min,测其白度,每个样测量2 次, 测试结果见表4, 相同型号改进后PVC 树脂老化白度提高, 且提高幅度比原始白度大。

表4 改进前后老化白度对比表

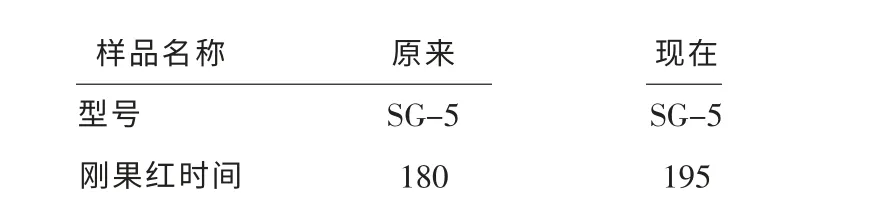

4.2 刚果红时间

按照GB-2917-2002 刚果红法测试纯PVC 树脂热分解时间,将试样维持在200 ℃,测定分解出的HCl 导致试样上方的刚果红试纸下边缘开始变蓝时所经过的时间,即为热稳定时间。测试结果见表5, 相同型号改进后PVC 树脂刚果红稳定时间延长。

表5 改进前后刚果红稳定时间对比表

4.3 制品黄色指数

相同厚度的塑料制品,用色差仪测试其制品的黄度指数,黄度指数越小,热稳定性越好,其制品的颜色越白。

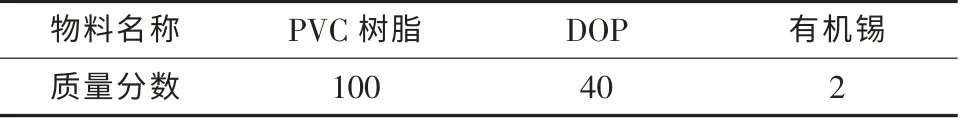

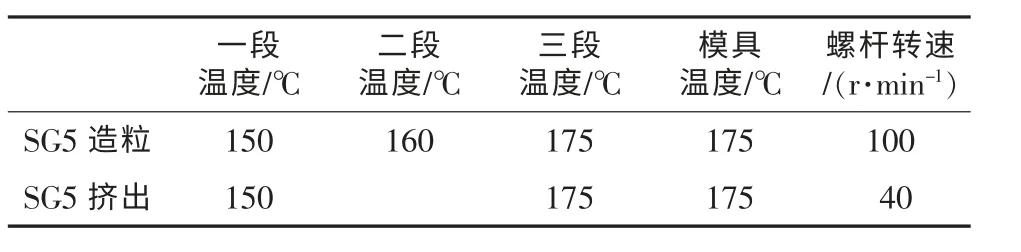

PVC 树脂按表6 实验配方混料, 混料温度至105 ℃出料,翻滚冷却至室温后,用单螺杆挤出机造粒,参数见表7,粒料经过45 ℃干燥箱烘0.5 h 将粒料中的水份排除,粒料经过平模挤出成0.50 mm 厚带状制品,从制品上截取试样测试黄色指数及透光性,加工配方及参数如下。

表6 混料配方

表7 Haake单螺杆挤出机挤出参数设置

挤出机螺杆参数:螺杆直径19 mm,长径比25倍,压缩比3∶1。

测试结果见表8,相同型号改进后PVC 制品的黄度指数大大下降。

表8 改进前后PVC制品的黄度指数对比表

5 结论

将国内外公司生产的PVC 树脂与本公司生产的PVC 树脂结构进行比较和分析,从PVC 树脂颗粒形态、树脂缺陷结构入手,宏观和微观两个方面指出PVC 树脂热稳定性差的原因,通过对单体含氧、水、铁离子的控制以及对回收单体进行精馏、对入釜单体进行深度精馏等措施,使入釜单体质量得到进一步提升,有效提高了聚氯乙烯树脂的质量。

[1]邴娟林、黄志明.聚氯乙烯工艺技术.北京:化学工业出版社,2007.258~260.