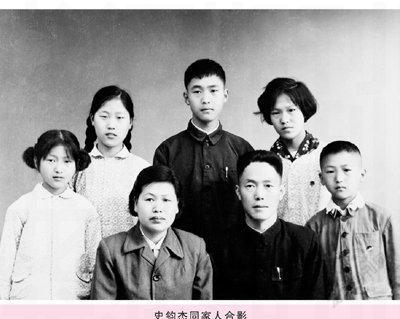

追忆父亲史钧杰

史继红

父亲去世一年了,我常常回忆起他。他一生为党和人民做了许多工作。他勤政廉洁,一身正气;他为人正直,待人宽厚;他生活简朴,平易近人。在回想往事时,我总会有一些冲动,想写一篇文章纪念他,却又不知从何处下笔。因为父亲生前从不在家中谈论工作上的事,我们做子女的对他的了解也只限于家庭生活。父亲去世后,我整理了他的遗物,走访了他的一些老战友、老朋友、老部下,从他们那里,我才真正全面了解父亲。可以说,在父亲的心中,党的事业和人民群众的利益高于一切,他一生都在为之呕心沥血。父亲虽不是什么伟人,但他的品德是十分高尚的,作为一名高级干部,他用一生捍卫和实现了他的入党誓词。

我的老家在河北省平山县西柏坡,那是一个红色革命根据地,属于晋察冀边区,在中国革命的历史上有着重要的地位。在抗日战争时期,老家是日本帝国主义侵略中国,实行“三光政策”“扫荡”最残酷的地方,正是在那样一种艰苦的环境下,父亲13岁就当了村里的儿童团长,帮助农会做革命工作。1939年3月,未满14岁的他便投身革命,生活的艰苦、工作的危险是不言而喻的,日军的“扫荡”使他时刻都处在危险之中,战争中许多革命同志都牺牲了。记得有一次父亲对我们说,他与另外3个人去执行任务,半路上遇上日军士兵,那3个同志当场牺牲了,父亲因为人小,藏在一个土坑里,上面盖着草,才躲过日军的追杀。在艰苦的环境面前,他没有退缩,而是更加努力地工作。因为工作出色,他15岁就加入了中国共产党。抗日战争结束时,他与同为战友的母亲结为夫妇。1949年初,全国解放在即,为了支援解放战争,及时接管新解放的城市,党中央从战略的高度出发,决定从华北解放区抽调大批干部随军南下。当时,父亲在冀晋四分区工作,母亲在二分区工作,在接到南下的命令时,母亲生孩子还不到10天,行动不便,而且途中危险重重。但是父亲毅然执行命令,把孩子寄养在老百姓家里,就与母亲随军出发了。一路上,他们昼夜兼程,风餐露宿,多数是步行,经河北、山东,进入安徽。因渡江战役迫在眉睫,大军到达桐城后,上级命令扔掉所有的行李,急行军到长江渡口。母亲实在走不动了,父亲只好把她留在桐城,自己随部队渡江。4月23日,他在枞阳长河口随大军乘小木船横渡长江,到达贵池的乌山甲。从此,他和那些“南下人”一样,将他乡变故乡(除去“文化大革命”十年调北京工作外),为党的事业,为他深爱着的安徽人民辛劳一生,最终长眠在他倾注一生心血的江淮大地上。

不论是在血与火的战争年代,还是在解放后的历次政治斗争中,父亲一生都坚守革命的信念,从未动摇过。特别是在“文化大革命”中,在不能改变当时大形势的情况下,他以独特的方式,与“四人帮”作了坚决的斗争。这是从他遗留的一份写给中组部的文字材料中得知的。1966年3月,父亲作为优秀青年干部交流到中央卫生部工作。到北京后不久,“文化大革命”开始了。开始时,他认真观察,不参加任何造反派。因为卫生部直接派遣中央重要领导的保健人员,是要害部门,“四人帮”派亲信把持这块阵地,他们利用工作之便,大肆污蔑、造谣,迫害老帅们。“文化大革命”中期,他们借“批林批孔”把矛头指向周恩来总理,并逼迫卫生部所有的干部都要表态支持他们。在这种高压下,卫生部就剩下父亲一个人不表态。尽管两名副部长轮流天天找他谈话,但他始终坚持自己的看法,不向造反派低头,因此遭到批斗。1975年底,在周恩来及其身边人的关怀帮助下,父亲才得以离开卫生部回到安徽。在离开北京前,他冒着极大的风险,写材料检举卫生部主要负责人追随“四人帮”的罪行,并托人送给了邓小平。这不是一封普通的信,在那样的历史条件下,他不顾个人安危,充分表现了一个共产党人宁死不屈的骨气。粉碎“四人帮”后,组织上对他委以重任,让他负责清理“三种人”工作。他站在党性的立场,把全部的精力都投入工作中。十一届三中全会后,他全面负责开展全省平反冤假错案的工作。那时的安徽百废待兴,大批的干部因冤假错案不能出来工作,直接影响着全省的生产发展和各项工作的开展,因此尽快解放大批干部,是稳定大局的重中之重。这个阶段是他最忙的时候,堆积如山的冤假错案要一件件甄别平反,为此,他常常通宵达旦地工作,认真研究每一份材料,对平反结论更是逐字逐句地斟酌。在父亲等人的不懈努力下,大量案件最终得以平反,广大干部和群众的积极性被极大地调动起来。父亲的工作得到了中央的肯定。

父亲在工作中非常注重调查研究,实事求是,从不打官腔,说空话,以势压人。据桐城县委原办公室的一名秘书回忆,1963年4月,地委派父亲到桐城解决县委主要负责同志的问题。当时桐城县班子成员之间矛盾很大,县委的工作几近瘫痪,群众意见很大。父亲到桐城后,对存在的问题作了实事求是的分析,没有搞大鸣大放,没有以阶级斗争为纲随便上纲上线,没有把犯错误的同志一棍子打死,而是在严肃批判其所犯错误的同时,也肯定其任职期间兴修水利等为人民群众做的一些好事。对群众的意见,父亲总是以党性考量,从大局出发化解矛盾,有时即便是给某人以批评也是和风细雨,说事说理,从不以势压人,但又不是和稀泥。事后的组织人事调整完全按照组织原则,问心无愧。大家评论说,他处理问题是党性和人性结合,没有留下任何后遗症。1963年9月,他正式接任桐城县委书记。当时的桐城因大办钢铁,毁了许多树木,到处是荒山秃岭,群众连烧饭的柴火都没有,生活十分艰难。此外,由于受浮夸风的影响,虚报粮食产量,导致国家下达的粮食征购任务年年加码,难以承受。面对这样的现实,父亲承受的压力是非常大的。到了县里,面对成堆的问题,他带领县委一帮人,分头下去与农民同吃同住同劳动,发现问题,研究对策。他与秘书住在农民家一间连窗户都没有的土坯房里,白天走家串户,与各级干部谈心,了解情况,晚上就在这间房子里摸黑谈工作。因为房间没有窗户,煤油灯点长了熏得人都受不了。一个多月的时间里,他看到和听到的情况比汇报材料严重得多,农民除了完成征购粮食的任务外,还要拿所剩无几的口粮换取化肥、棉布票等生产资料和生活用品。农忙时,一天“两稀一干”都保不住,耕牛连草都吃不上,草根都挖去当柴火了。父亲看在眼里,疼在心里。经过一个多月的调查研究,父亲终于找出了办法。在调查中,他听老人讲“好地种棉花”,全县2.4万多亩棉花大部分都是用水田种的。如果动员群众用山冈的地种棉花,在不减少棉花种植面积的前提下,就增加了粮食的种植面积,再加上精耕细作,挖潜力,提高单产,农民就可以多得到一些粮食。回到县里,在各区委书记会上,父亲这个意见一提出,立刻得到大家的一致拥护并且在实践中很快收到了成效。到1966年他离开桐城时,当地的棉花种植面积翻了一番,粮食的增产也逐步消化了浮夸造成的缺口,群众终于吃上了饱饭。1966年春季,春耕在即,他带上一个秘书,从县城出发,完全用步行的方式,一个区一个生产队地跑,在田间地头检查备耕的落实情况。他每天步行几十里路,走遍了大半个桐城县,边看边听边谈,设想的问题不仅是当前,甚至为后两年的工作做了铺垫。在桐城任职的两年多时间,为了改善桐城人民的生活,父亲不分昼夜求索、奔波,实事求是地处理问题,真心实意地为老百姓办事。他爱桐城这一方水土,桐城人民至今都记得这位好书记。

廉洁奉公、 艰苦朴素是父亲的美德,即使在他担任省级重要领导职务后,依然如此。著名黄梅戏演员黄新德在谈及与父亲一起参加全国政协会时,说:“我们都很好奇,在北京开了十几天会,给人印象最深的是他总穿着一套半旧的中山装。”父亲一生都没有穿过高档的礼服,这并不是没有机会穿,组织上几次安排他出国,可以由公家为他制作礼服,但他都谢绝了。虽然没有好的衣服,但他很爱整洁。所以我就成了父亲的小裁缝,衣服洗了帮他熨好备用,肥了瘦了要帮他修改好。他说,干净整齐就行。多年来,他经常出差,但从不借开会出差的机会游山玩水。晚年,他很想去古都西安看看,但又怕给别人添麻烦,始终未能成行。

多年来,家里上有老,下有小,全靠父母亲的工资生活。后来我们大了,能自食其力了,又因为母亲常年生病,经济上一直不宽裕。尽管如此,父亲也从来没有利用自己的职权谋取一点私利。记得改革开放的初期,社会上不少领导干部的子女经商,弟媳也想让父亲帮忙做点生意,但父亲坚决不同意,并告诫我们中央有文件,高级干部子女及配偶不得经商。遵照他的教诲,全家无一人敢碰这条红线。有时我们也感到父亲太古板,有些不合时宜。还是在父亲任省委组织部长的时候,叔叔的女儿高中毕业,想找大伯在安徽安排工作,父亲没有答应,他说,我是管干部的,那样做别人会怎么看?后来,堂妹又想去家乡镇上的西柏坡革命纪念馆当讲解员,由于父亲与当时的馆长是同学,堂妹想让大伯去打个招呼说句话,但还是被父亲回绝了,只好回乡当了农民。叔叔唯一的儿子在西柏坡电厂当铲煤工,因为工作太辛苦,想转成合同工换个岗位,找到父亲帮忙,父亲也没有帮他。还有一次,老家的村支书来家里,托父亲给由安徽刚刚调到河北工作的车俊同志写信,帮他儿子安排个工作。父亲给他们说明了道理,并留他们在合肥玩几天后让他们回去了。事后,父亲对我说:“车俊同志刚调到那里去工作,情况不熟悉,再说我对孩子也不了解,怎么好去给他添麻烦!”父亲在家里排行第二,上有姐姐至今还健在,下有弟弟。可父亲出来这么多年,他们全家仍然在农村务农,无一人因为父亲的关系出来工作。对此,父亲也有些内疚,他只好每年从自己工资里,拿出一些钱寄给他们以表心意。

学习,是父亲一生的执著。 父亲出生在一个贫困的农民家庭,家里仅有2亩薄地,族里人认为一定要有人去读书,于是就几家凑钱让我父亲去上学。父亲读书十分刻苦,白天去上学,晚上回来还要教村里人识字。因为家里穷,再加上抗日战争爆发后日军不断“扫荡”,晋察冀边区环境十分艰苦,父亲辍学了。为了学习文化知识,1939年3月,不满14岁的他就参加了革命,担任农会会计。不久,组织上派他去晋察冀边区第三民族中学学习,第二年他又被送到华北联大学习。文化的提高让他工作起来如鱼得水,从1941年到1949年南下,他一直在党的边区政府从事宣传工作,不知写过多少精彩的文章。他任领导职务以来,没有让别人为他写过讲话稿。他说过,一个人讲话是要用自己的心去对别人讲的,写文章既是对上级精神的进一步理解,也是一种学习。

新中国成立后,父亲工作之余更是手不释卷,唯一的爱好就是学习看书,跟在他身边的人都知道他出差时总是带着书,即便是到北京参加全国政协会,晚上空余时间也只是在房间静静地读书。日积月累,在工作的百忙之中,他居然通读了《中国通史》《世界通史》《资治通鉴》等书。他常常教导我们开卷有益,要广泛地阅读各方面的书籍,读什么书都会有收获。父亲在读书时十分认真,遇到不认识的字和不懂的地方一定要查字典弄懂为止,并把一词一字记下来写得清清楚楚 。他读书十分注意结合工作需要,如在政协工作期间,为了工作需要,父亲还读了不少佛教方面的书,与宗教界人士交往时谈佛论经,体现了党和政府对宗教人士的尊重,并和全国佛教协会主席赵朴初及九华山仁德方丈结为挚友。父亲对科学知识也十分感兴趣,每次身为中国科技大学研究生的外孙女婿去看他,总要向他介绍一些高科技方面的信息,他听得津津有味。

父亲一生都在学习,直到去世前,他还叫护士拿报纸给他看。在他去世后,整理他的遗物时,最显眼的就是他的案头还放着一本不知读了多少遍的《古文观止》。

父亲担任过省里各级领导职务,但他从来不让别人宣扬自己,始终保持谦虚谨慎。他的一个姓金的朋友,是一位作家,写了一本介绍一些老同志的书,请父亲作序,父亲欣然应允,但硬是把书中关于他自己的篇章拿掉了。父亲爱好书法,他的字颇有赵孟頫书法的神韵,但从未给任何人和单位题过字。记得有一次,老家西柏坡革命纪念馆的人来找他,因为他是河北平山县南下干部中职位最高的,另外毛主席和中央在西柏坡时,他正好任土改队队长,对应了那个时期中央的工作,因此纪念馆想把他的经历列到展览中去。父亲热情地接待了他们,带他们参观了合肥的名胜,但还是婉言拒绝了他们的要求。后来,纪念馆的同志找到我,让我去动员他,他还是不同意。我问他为什么,他沉思良久,告诉我,与他一起参加革命和南下的许多人都已经不在了,他有今天是幸运的,怎么能去争这个荣誉!父亲就是这样,他从来不与别人争荣誉、争地位,只有对参加中共十三大、十四大和全国政协会的代表证,他像宝贝一样珍藏着,他曾经几乎炫耀地对我说,他成为会议代表都是全票当选的。这是广大党员群众对他的信任,那才是对他最高的奖赏。

父亲不苟言笑,温文尔雅,而他的内心却充满着热情,不论对谁,总是热情关怀和帮助。有一次,我回家,看见父亲满脸的不高兴,问了母亲才知道,我省著名的书画家赖少其先生“文化大革命”后因住房长期得不到解决,想要离开安徽。父亲知道后很生气,偌大一个安徽难道就容不下一个有用的人才吗?他马上批示有关部门立即解决。虽然几年后,赖先生还是离开了安徽,但临走前对父亲感激不尽。到政协工作后,为了团结各界人士为党和国家的事业出力,父亲热情地关心他们,理解他们。全国佛教协会主席赵朴初先生一度身体非常不好,父亲多次诚恳地劝说他在不违反吃素的原则下每天增加一个鸡蛋,几经劝说,赵老终于接受了他的意见,身体也随之好了一些。九华山仁德方丈是全国佛教协会理事、安徽佛教协会主席,每次见面,父亲都与他促膝谈心,十分投缘,父亲还曾陪中央领导专程到九华山去看望他,他与父亲成了挚友。父亲平易近人,为人宽厚,对为他服务的医生、护士都非常客气,问长问短。记得当年有位医生的孩子要参加高考,他收集了许多有关高考的资料交给她,虽然不一定起多大作用,但那是他的一片心意。父亲出生在一个贫苦的农民家庭,对劳动人民有着深厚的感情。我们家的保姆辞工要走了,在我与她结清工钱后,父亲又悄悄给她3000块钱。我问父亲为什么,他说人家出来当保姆肯定是家里有困难,多给她点钱吧。事情不大,但透露出他的厚道和朴实,他帮助过的人不计其数,有时我们开玩笑,说他对外人比对家里人还要好。

人的生与死是大自然的规律,父亲也不例外地走完了他的一生。记得有位诗人这样说过:“有的人死了但还活着,有的人活着却已经死了。”父亲是前者,他永远活在我们的心中,我们会按照他“恩不泽三代”的遗训,教育子孙要自强自立,做一个对社会有用的人。当前,我们党和国家在习近平总书记的领导下,一步一个脚印地朝着中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进,取得了令人瞩目的成绩,我们的党充满活力,我们的人民充满信心,这正是父亲和许多老一辈革命者所终身追求的,我想父亲在九泉之下也一定会深感欣慰。

(责任编辑:胡北)

链接:

史钧杰,1925年9月生,河北平山人。1939年3月参加革命,任河北省建屏县土改工作队队长、冀晋区四地委宣传部教育干事等职,1940年2月加入中国共产党。1949年南下后任安徽省铜陵县委宣传部部长。新中国成立后,史钧杰历任安徽省池州地委政研室副主任,安庆地委办公室副主任,铜陵县委书记,安庆地委常委、秘书长、地委副书记,桐城县委第一书记等职。“文化大革命”期间,史钧杰调到原中央卫生部工作,受到冲击。“文化大革命”结束后,史钧杰调回安徽工作,历任安徽省委组织部第一副部长兼巢湖地委第一书记,省委常委、组织部