基于IAMC模型的中国碳排放峰值目标实现路径研究

柴麒敏 徐华清

摘要

中国当前面临突出的社会、环境等多重问题,解决这些问题需要新的思路和视野,转变发展方式、实现绿色低碳发展是以激进式还是渐进式的改革来推动需要得到合适的研究和试验。中国近期宣布了计划在2030年左右达到碳排放峰值,本文将就此展开重点探讨中国实现第二个百年目标的发展路径和排放控制目标,特别是围绕中国的排放峰值能否尽早出现和以何种水平出现等问题展开讨论,并从工业化国家的发展轨迹和中国当前的发展阶段两方面来分析中国实现排放总量控制和峰值的可行区间和战略定位,基于IAMC模型对中国实现排放总量控制和峰值的四种路径和情景进行深入分析,并对相关条件进行审慎的检验,以提出现阶段合理的目标建议。情景结果表明,“十五五”期间是实现碳排放峰值在120亿吨和8.5吨/人左右水平的较好机会窗口,在该条件下2030年经济总量相对于常规路径累计偏移约3%,每年平均增速下降约0.2%,石油和天然气进口依存度有可能分别超过70%和45%,非化石能源和电力的比重分别要突破20%和45%。同时,终端消费的电气化程度大幅提升,电能比接近50%,劳动和资本生产率要实现翻番,二氧化碳强度相比于2005年降低至65%以上,未来15年累计减排超过200亿吨。

关键词排放峰值;能源总量;综合评估

中图分类号X24;F062.2

文献标识码A

文章编号1002-2104(2015)06-0037-10

doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.06.007

实现以二氧化碳为主的温室气体排放峰值是中国应对气候变化和可持续发展所回避不了的问题,这不仅仅是当前气候谈判的进程要求中国考虑这样的国家自主决定贡献,还在于中国当前的发展所引起的环境和社会问题以及国家发展转型的内在要求。然而中国要尽早实现排放峰值面临巨大的挑战,包括经济、能源和技术上的协同和权衡。未来很长一段时间仍是中国发展的重要阶段,如何平稳地实现低碳转型、避免对社会和经济发展额外造成过度不利的影响是中国考虑峰值目标的首要前提,毕竟中国也担心因过激的减排行动使得发展遭遇“硬着陆”丧失竞争力从而引发经济萧条和社会动荡。当然,中国的发展也是进取的,也希望在新常态下能通过低碳发展创造新的增长点,希望能探索出一条与当前发达国家传统路径不一样的新型工业化和城镇化的发展道路[1]。对于中国而言,能源消费总量和结构是实现排放峰值的主要因素,工业生产过程排放长期增加的余地相对有限,农业排放可控制在一定范围,林业近中期以增汇为主,但长期大幅度增加森林面积将受到土地资源限制,所以排放峰值主要讨论的是未来能源消费增长和能源结构调整的时期和幅度问题[2]。

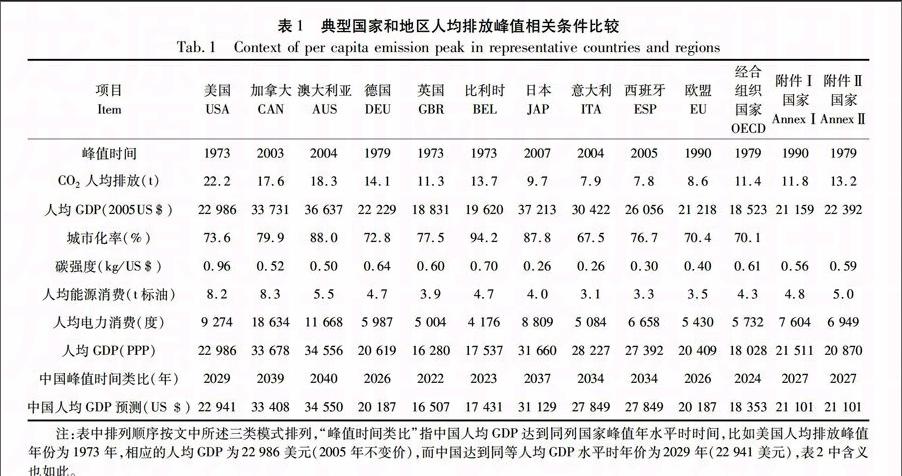

当前大量有关中国中长期能源消费和碳排放情景的研究往往聚焦于自上而下[3-8]或自下而上[9-16]的视角,这些研究提供了很多有价值的关于减排潜力、成本和政策的分析,不管是激进式的还是渐进式的方案观点,目前一般都主要以能源领域碳排放作为主要的考虑基点,往往缺乏社会经济发展领域的通盘考量,一方面容易造成撇开发展全局孤立地为谈峰值而谈峰值的印象,另一方面很多决策者真正关心的有关发展模式平稳转变的实质问题和风险并未被真正识别出来。因此将中国的排放峰值问题和社会经济发展全局归拢起来考虑,有其实在的“落地”价值。鉴于当前有关2020年前碳强度下降40-45%的目标和政策的讨论已经比较充分[17-20],本文将重点探讨中国2020年以后的发展路径和排放控制目标,特别是围绕中国通过《中美气候变化联合声明》提出的排放峰值目标能否争取尽早实现、如何尽早实现、以何种水平实现、实现的社会经济影响和系统风险等问题展开讨论。首先从历史上工业化国家的发展轨迹总结出一般规律性趋势,并结合当前新常态下经济转型的多层次要求和长期现代化进程中的生态要素价值来分析中国实现排放总量控制和峰值的可行区间和战略定位;其次基于自主构建的综合评估模型IAMC对中国尽早实现碳排放峰值的四种路径和情景进行模拟,并对相关条件和成本进行审慎的权衡,并提出适当的提前部署和风险防范的政策建议。

1总量倒逼机制和多阶段治理的逻辑

碳排放空间不足将成为主要发展中大国尤其是中国现代化进程的最重要制约因素之一,需要付出额外的努力和代价。中国当前的能源消费和温室气体排放总量都排名全球第一,并预计在2030年前成为经济总量最大的国家,中国的发展和排放路径将对世界产生不可忽视的影响。出于后发优势,中国过去三十多年经历了高速的经济增长,但由此产生的问题也不少,当前特别体现在环境领域,中国并未摆脱发达国家传统路径而实现所谓跨越式发展。

按照国家长期发展战略,预计中国到2021年基本完成工业化、全面建成小康社会,2049年建成富强民主文明和谐的现代化国家(达到中等发达国家水平),这意味着跨过经济发展初期积累阶段,国家长期发展的目标将更为多元。一方面,中国的发展面临“中等收入陷阱”,既有的经济发展模式中存在不平衡、不协调和不可持续的问题,在快速工业化、城镇化之后,在“刘易斯拐点”之后,经济持续发展需要注入新的活力,提高国家竞争力需要新的发展方向;另一方面近年来中国不可避免地重蹈工业化国家的覆辙,大气、水、土壤等环境污染严重,现在环境承载能力已经达到或接近上限,发展质量改善和生态保护问题成为国家施政的主要方向之一。对中国而言,21世纪中叶的现代化国家的含义绝对不仅仅是国民经济生产总值的高数值,绿色低碳等环境要素在“现代性”命题中同样非常重要。随着经济的发展,这些要素将逐渐成为社会价值体系和制度创新中热点。生态治理和绿色发展因其“公共产品”的属性在当下阶段尤其需要政府的引导和激励。当前高碳的发展模式、基础设施、利益格局、技术路径和消费行为具有一定的锁定效应,如果不及早进行调整和部署,将来会面临巨大的困难、付出巨大的代价,增加未来减排的社会和经济成本。