“油气人工运移”方法论证

——海上边际油气藏开发技术探索*

马勇新 米洪刚 高 达 曾远芳 雷 昊

(1.中国地质大学(武汉)资源学院 武汉 430074; 2.中海石油(中国)有限公司湛江分公司 广东湛江 524057)

“油气人工运移”方法论证

——海上边际油气藏开发技术探索*

马勇新1, 2米洪刚2高 达2曾远芳2雷 昊2

(1.中国地质大学(武汉)资源学院 武汉 430074; 2.中海石油(中国)有限公司湛江分公司 广东湛江 524057)

马勇新,米洪刚,高达,等.“油气人工运移”方法论证——海上边际油气藏开发技术探索[J].中国海上油气,2015,27(4):68-72,79.

Ma Yongxin,Mi Honggang,Gao Da,et al.Hydrocarbon artificial migration: a novel development technology for offshore marginal reservoir[J].China Offshore Oil and Gas,2015,27(4):68-72,79.

海上油气田现有开发模式投资成本高昂,很大一部分储量规模小、分布分散、异常高压、高含CO2等边际油气藏难以经济有效开发。探索性提出了“油气人工运移”方法,即通过建立人造运移通道,使边际油气藏油气流体运移汇集到已开发的油气藏优质储层,充分利用现有的井网及平台设施,实现对边际油气藏间接动用开发,从而达到大幅度降低开发成本、经济有效动用边际油气藏储量的目的。文中利用等值渗流阻力分析、节点系统分析及油藏数值模拟等方法计算了油气运移流量,论证了“油气人工运移”的可行性;分析了方法适用的油气藏类型和降低开发成本的优势。

边际油气藏;油气人工运移;适用性;间接开发;降低成本;海上油气田

随着油气勘探开发的不断深入,规模大、丰度高、品质好、产量高的大型优质油气藏日益减少,边际油气藏已成为油气产量接替的主要领域之一。边际油气藏能否经济有效开发与目前的开发模式、开采工艺技术、经济环境条件密切相关,具有时间性与阶段性[1-3]。目前受常规开发模式下生产平台规模及控制储量范围有限、投资成本高等因素的影响,使得很大一部分储层物性并不差,但储量规模小、分布分散、异常高压[4]、高含CO2[5]的海上边际油气藏难以经济有效开发,因此必须因地制宜,解放思想,探索新的开发理念及方法。本文探索性提出了“油气人工运移”开发方法,并系统分析了这一开发方法的原理及应用前景,对促进海上边际油气藏储量资源开发及战略规划有深远的意义。

1 海上边际油气藏开发面临的挑战

海上油气田传统的开发模式是利用生产平台或水下生产系统,储层中的原油、天然气在天然能量或人工补充能量的作用下流向生产井,并通过海管输送至陆上终端或FPSO(浮式生产储油卸油装置),整个开发建设周期长、开发投资大,投产后的生产操作费高,单井开发成本约为陆上开发成本的30~50倍。因此,对于储量规模小、丰度低的边际油气藏,传统开发模式下其单井平均分摊的开发总成本高达数亿元,通常无法实现经济有效开发。

传统模式开发海上边际油气藏面临的挑战主要包括:①油气田储量规模较小,储量规模与产能规模难以满足海上高效开发的需求[6];②海上油气田单井钻完井成本高,随井数增加平台设施投资呈台阶式增长,设施寿命有限,开发成本高昂;③开发设施系统日常生产维护及生产操作费用高,开发运营成本高。因此,传统开发模式难以解决边际油气藏储量及产量规模小与高成本之间的矛盾,需要探索全新的油气开发方法来应对边际油气储量资源经济开发的挑战。

2 “油气人工运移”开发方法的总体思路

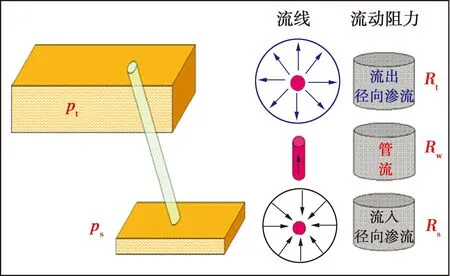

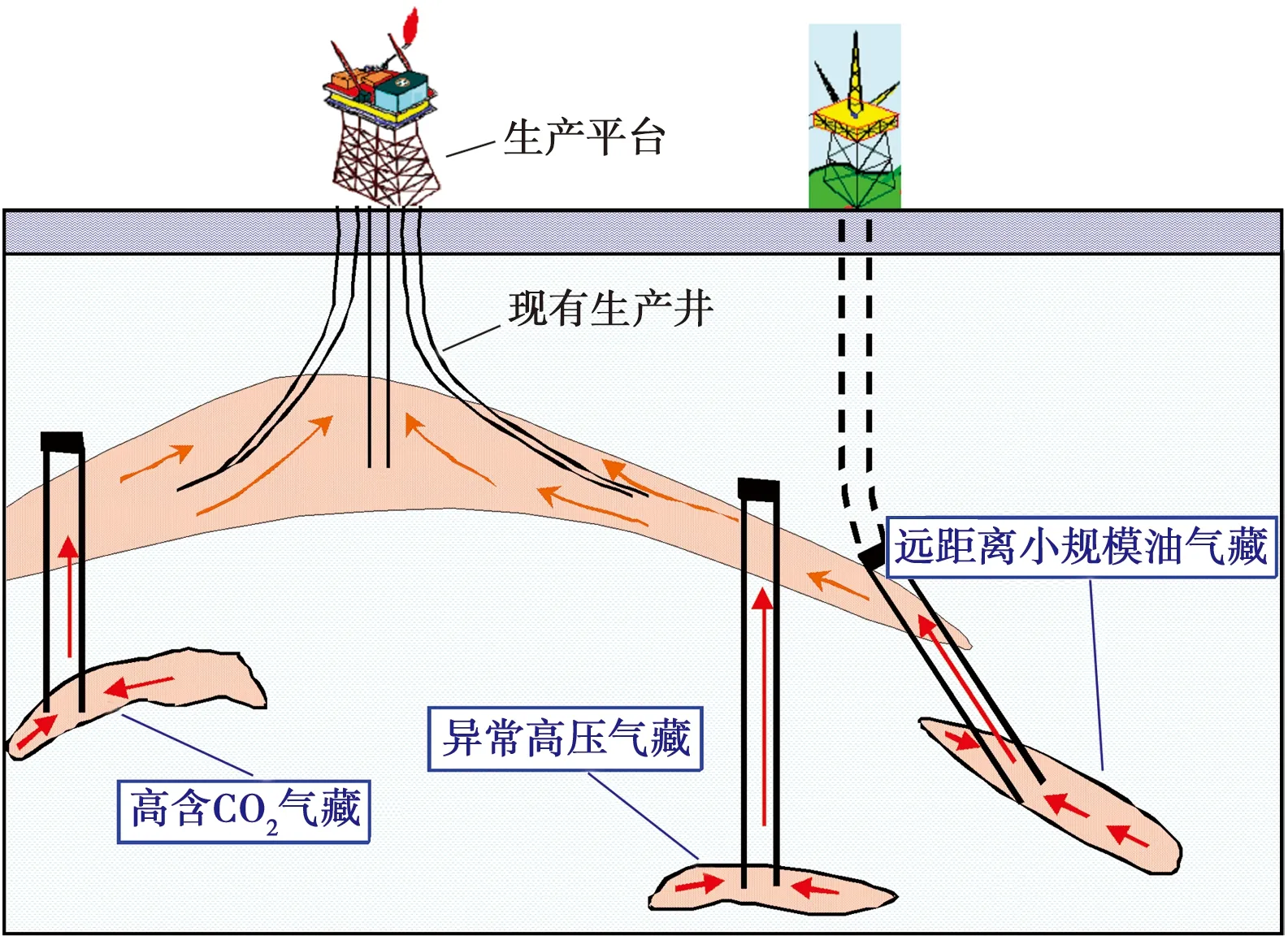

本文提出的“油气人工运移”开发方法的总体思路是:通过建立人造油气运移通道(即人工运移井),将边际油气藏油气流体从现存的储集层运移汇集到储层物性优良的已开发油气藏储层,然后充分利用已开发储层现有的井网及平台设施开发,减少地面开发井数和平台数量,大幅度降低开发成本,实现对边际油气藏的间接、经济开发(图1)。“油气人工运移”的主要原理是通过人造运移通道的引流作用,以边际油气藏储层(运移流出储层,一般为原始地层压力)与已开发油气藏储层(运移流入储层,一般地层压力已下降)之间的压力差作为主要动力,将油气流体运移到已开发储层。因此,“油气人工运移”的流量和时间可受人为控制,运移井可根据实际情况选择定向井或水平井井型。

图1 “油气人工运移”开发新方法示意图

3 运移流量分析及方法可行性论证

“油气人工运移”的流体运移过程包括3个环节,即从油气供给的油气藏至人工运移通道井入口的渗流、人工运移通道井筒内管流和人工运移通道井出口到目的油气藏的渗流,整个流体运移过程中压力和流量是连接3个环节的主要参数,其中运移流量是评估人工运移开发技术可行性及经济性的关键参数,可以根据油气运移流动特点采用等值渗流阻力分析、节点系统分析及油藏数值模拟等方法来分析和计算油气运移流量,并分析“油气人工运移”的适用性及提高开发效果的相关措施。

3.1 等值渗流阻力分析法

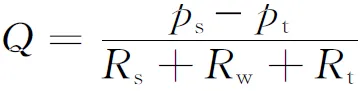

等值渗流阻力分析法[7]是以电场来描绘渗流场,然后按照水电相似原则来求解更复杂的多排井渗流的方法。“油气人工运移”的流体流动是3个流动过程的叠加,其运移过程及流动阻力如图2所示,运移量可表示为

(1)

图2 油气运移过程及流动阻力示意图

式(1)中:ps为供应源油气藏供给边界地层压力;pt为注入目标油气藏开发井供给边界地层压力;Rs为供应源油气藏从供给边缘向运移通道(井)的渗流阻力;Rw为从运移通道(井)的一端流至另一端的流动阻力;Rt为从运移通道(井)向注入目标油气藏开发井供给边界的渗流阻力。

从式(1)可以看出,理论上2个油气藏之间存在连通通道(人工运移井)且有压差作为动力即可进行运移,并可以从2个方面提高运移流量。一方面,提高运移流出储层与流入储层之间的压力差,即优选在压力差较大的储层(或井位)进行人工运移更为高效。另一方面,降低整个运移过程中的流动阻力,具体做法包括:①尽量将运移井部署在2个储层物性都较好的位置;②做好运移井流入流出井眼段储层保护,减少储层污染;③尽可能将运移井流出井眼部署在现有生产井附近,减少从运移井流出后流向现有生产井的运移距离。另外,由于天然气的黏度远小于原油的黏度,天然气人工运移的流量及速度要好于原油人工运移,因此气藏进行人工运移开发的效果更为显著,原油黏度较低的稀油油藏同样适用进行人工运移开发。

3.2 节点系统分析法

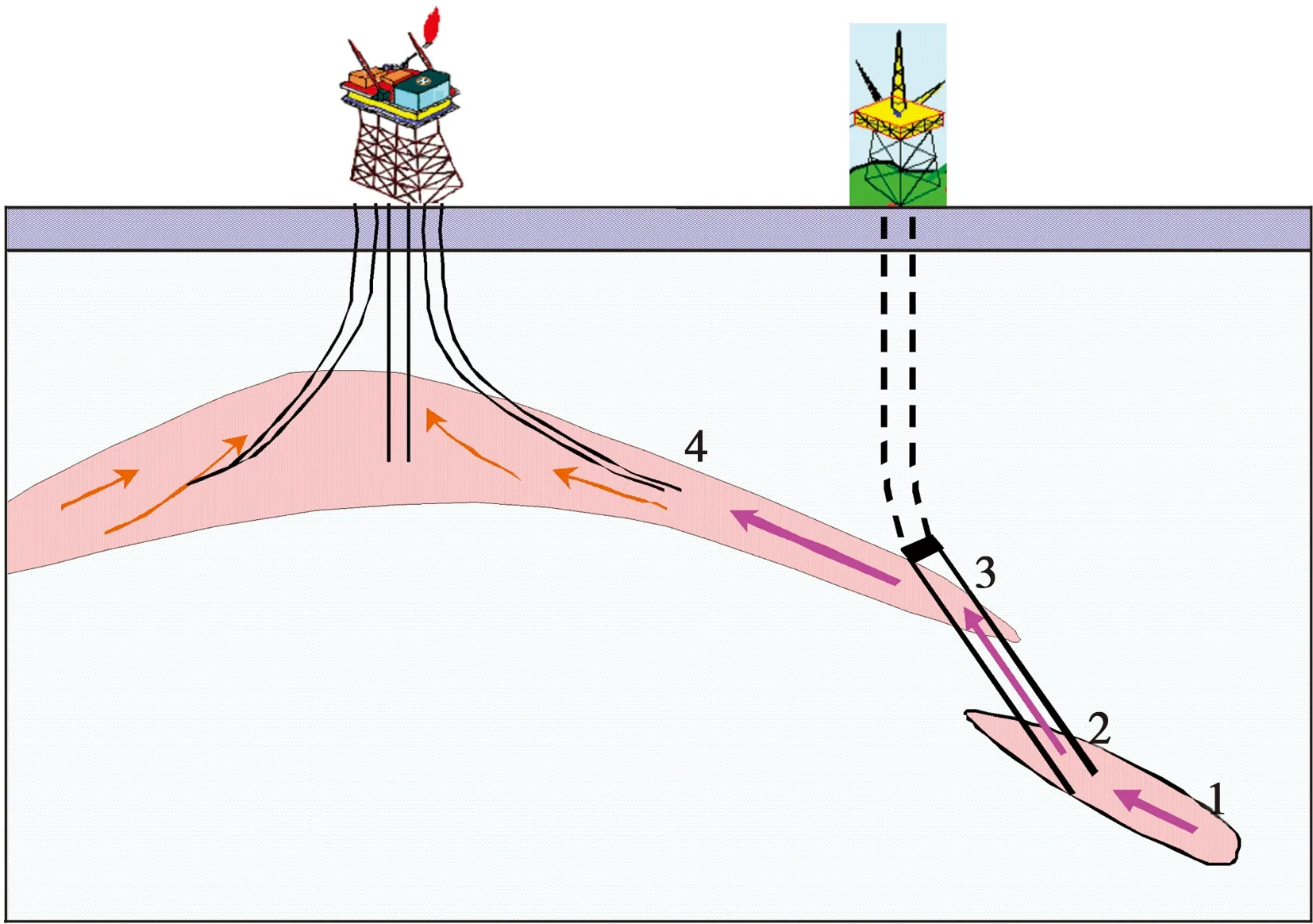

节点系统分析法[8]的基本思想是在某部位(环节)设置节点,将系统隔离为相对独立的子系统,把由节点隔离的各流动压力和流量的变化关系的数学模型有序地联系起来,以确定系统的流量。在“油气人工运移”系统中,通过系统节点设置可以把系统分为3个部分,确定出4个节点位置(图3),其中边际油气藏边界为始节点(节点1),已开发油气藏的开发井井筒附近为末节点(节点4)。

图3 “油气人工运移”系统节点位置示意图

油气从边际油气藏储层流入至运移通道井眼处(节点1至节点2)及油气从运移通道井眼流入至已开发油气藏开发井井筒附近(节点3至节点4),均符合常规的油、气、水在地层多孔介质中的流动形态和渗流力学规律,可利用油气藏渗流方程计算流量,而油气在人工运移井井筒内流动能力可按流体的管流规律进行分析。通过油气藏渗流方程、井筒内管流方程、边界初始值以及相同节点处的压力与流量相等,可以建立节点分析方程组进行联合求解,得出各节点处的压力及流量。

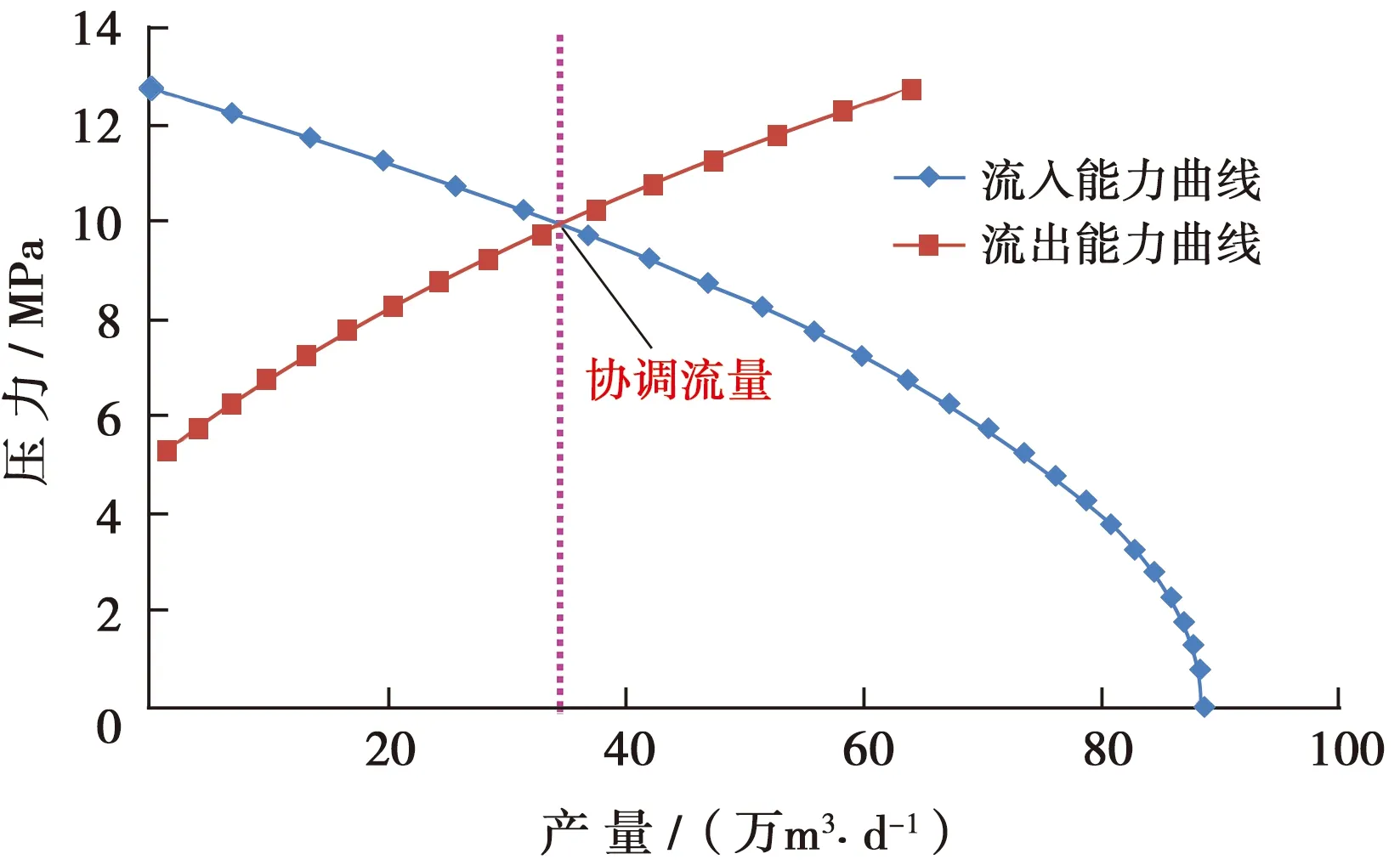

以海上某气田为例,基于供给气藏的压力及物性情况,可以通过流入产能方程得出供给气藏流入至人工运移通道井的流入产能曲线(图4);基于运移目的气藏的压力及物性情况,可以通过流出产能方程得出人工运移通道井流出至目的气藏的流出产能曲线(图4)。假设人工运移井段长度较小,井眼内的摩阻压力损失可忽略(相当于人造高渗运移通道),即节点2和节点3的压力基本相等,联立流入、流出产能方程及边界条件求解,流入能力曲线和流出能力曲线的交点所对应的协调流量便为2个气藏之间人工运移井眼内的运移流量。

图4 海上某气田人工运移井筒内流入、流出产能曲线

3.3 油藏数值模拟法

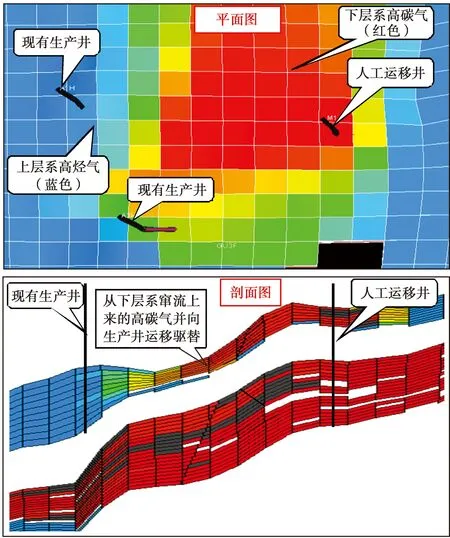

油藏数值模拟法可以更准确地描述多相流体在非均质地层中的流动规律,因此可更准确地预测油气在油气藏之间的运移流量、油藏压力的变化动态、运移前缘位置、运移累积量及油气藏最终采收率等。 以海上某气田为例,通过油藏数值模拟法研究了通过人工运移开发方法将下层系低品质(高含CO2)的天然气运移至已有生产井的上层系,并开展了运移井井数、运移井井位部署等敏感性方案研究。通过油藏数值模拟组分模型或者示踪剂功能,能够准确地预测下层系气藏高碳气运移至上层系的运移流量动态、运移流动前缘(即驱替前缘)、累积运移量及现有生产井的受效情况与产量提高情况等(图5,红色区域为从下层系运移上来的高碳气饱和度分布情况)。

上述3种预测运移流量的方法各有利弊,可根据实际需要进行选择。其中,等值渗流阻力法适用于直观地指导分析采取何种措施可提高人工运移流量;节点系统分析法可用于快速估算运移流量,但预测结果精度偏低;油藏数值模拟法能够模拟预测人工运移过程中更为准确、信息量更多的运移参数,但数据准备及拟合等工作量比其他2种方法大。

图5 海上某气田通过“油气人工运移”开发下层系高含CO2气藏数值模拟场图(运移开发末期)

4 适用领域与降低开发成本优势

4.1 适用领域

“油气人工运移”开发方法适用的边际油气藏类型有以下几种(图6)。

1) 远距离小规模油气藏。该类油气藏一般在现有生产平台及开发井网控制范围以外(常规开发模式下依托生产平台钻开发井的井网覆盖范围一般只有3~4 km),分布分散,储量规模小,通过新建生产平台或水下生产系统开发投资高,常规开发模式下难以经济开发。而通过“油气人工运移”开发方法,可将远距离小规模油气藏的油气资源在压差的作用下运移汇聚到靠近生产平台及已有开发井网的低压在生产油气藏储层中,再从已有的生产井采出。该方法通过现有生产井与人工运移井的“接力”作用,可使生产平台的井网覆盖范围扩展到7~8 km,从而扩大了生产平台的储量控制范围。

2) 异常高压气藏。如南海西部海域部分异常高压气藏压力系数达到2.0以上,为了安全开发此类异常高压气藏,现有开采方法下的采气井须采用多套管层序、高防腐材质及高耐压级别的管材及采气树,地面设备安全等级也须大大提高,从而使单井投资大幅度增加(常压气藏开发井的3倍左右)。而应用“油气人工运移”开发方法,可将高压天然气运移引流至低压气藏,运移扩散后压力系数大幅度降低,从而转化为低压气藏进行低成本开发。

图6 “油气人工运移”开发方法适用的油气藏类型示意图

3) 高含CO2气藏。常规开发模式下,高含CO2气藏开发时井筒及平台设施的防腐成本高,产出天然气脱CO2成本较高且增加了温室气体排放。而采取“油气人工运移”开发方法,可将高含CO2的天然气人工运移至高烃优质天然气藏,通过“气驱气”驱替置换作用将经济价值高的高烃天然气驱替至生产井采出(需要设计运移井井眼与现有生产井的合理井距,既保证有效驱替又不会过早突破),提高了高烃气藏采收率,而且高烃气藏储层中的束缚水或地层水可以溶解吸收部分CO2(CO2在水中的溶解度远高于烃气在水中的溶解度),对部分高含CO2气起到溶解改质作用[9]。该方法既提高了高烃气采收率,又将低价值的高含CO2气继续埋存在地下,减少了温室气体排放,具有很好的经济和环境效益。

4.2 降低开发成本优势

“油气人工运移”开发方法可以促使宝贵的边际油气藏得以经济有效开发,其降低开发成本优势具体体现在以下几个方面。

1) 降低钻井费用。常规开发模式下,海上钻开发井时钻井船需要依靠现有生产平台,而受平台位置的限制,开发远距离油气藏往往需要钻大位移井;对于“油气人工运移”方法,钻井船可在海上选取最优的位置就位,以最短的钻井进尺和钻井工期钻人工运移井开发边际油气藏,从而降低了钻井费用。

2) 降低完井费用。人工油气运移井顶部桥塞以上井段不需要完井及下生产管柱,可减少完井工期,从而降低了完井费用。

3) 降低工程费用。常规开发模式下,新建平台及管线开发投资少则几亿元,多则几十亿元(平台及管线投资一般占到总开发投资的60%甚至更高);而“油气人工运移”方法则充分利用已开发油气田现有井网、生产平台(或水下生产系统)及海管等现有生产设施开采,不需要对边际油气藏开发新建平台及管线等设施,可大幅度节省开发工程费用。

4) 降低维护费及生产操作费。常规开发模式下,海上平台规模直接与井槽数量相关,平台维护费及生产操作费又与平台规模成正比。而“油气人工运移”开发方法下,不须增加井槽和采油树,不需要地面维护,从而降低了地面设施的维护费及生产操作费。

据初步分析,南海西部海域可通过“油气人工运移”方法开发动用的边际油气藏储量达到1 800万m3(油当量)以上,应用前景广阔。另外,在海上油气田开发方案亟需开展降本增效的形势下,将“油气人工运移”与常规开发模式相结合,并应用于边际油气田开发,在降低开发成本方面具有重大的意义。

5 结束语

针对海上油气田开发的特殊性及边际油气藏开发面临的挑战,通过解放思想,探索性提出了海上边际油气藏开发新方法——“油气人工运移”,初步论证了“油气人工运移”的可行性及提高人工运移开发效果的相关措施。海上远距离小规模油气藏、异常高压气藏、高含CO2气藏等边际油气藏应用“油气人工运移”方法开发具有广阔前景,在钻井投资、完井投资、工程投资、维护费及操作费等多方面具有大幅度降低开发成本的优势。在未来的实际应用中,还须针对具体目标油气田研发和集成钻完井配套技术,包括运移通道井井身结构优化技术、不同压力系统储层保护技术、运移通道井完井技术、井筒完整性保障措施、运移通道井弃置技术、运移量动态监测技术等,从而确保人工运移通道井的有效实施以及在整个寿命周期内的安全。

[1] 赵文智,胡永乐,罗凯.边际油田开发技术现状、挑战与对策[J].石油勘探与开发,2006,33(4):393-398. Zhao Wenzhi,Hu Yongle,Luo Kai.Status quo,challenges and future strategies of development technology for marginal oil fields in China[J].Petroleum Exploration and Development,2006,33(4):393-398

[2] 岳云伏,吕炳儒,杜智文.海上边际油田开发的有效途径[J].中国海上油气(工程),1998,10(4):6-9,32. Yue Yunfu,Lyu Bingru,Du Zhiwen.Approaches leading to cost effective development of offshore marginal oilfield[J].China Offshore Oil and Gas(Engineering),1998,10(4):6-9,32

[3] 贾承造,张永峰,赵霞.中国天然气工业发展前景与挑战[J].天然气工业,2014,34(2):1-11. Jia Chengzao,Zhang Yongfeng,Zhao Xia.Prospects of and challenges to natural gas industry development in China[J].Natural Gas Industry,2014,34(2):1-11

[4] 王振峰,裴健翔.莺歌海盆地中深层黄流组高压气藏形成新模式:DF14井钻获强超压优质高产天然气层的意义[J].中国海上油气,2011,23(4):213-217. Wang Zhenfeng,Pei Jianxiang.A new accumulation model of high pressure gas in Huangliu Formation of the middle-deep interval in Yinggehai basin:the significance of discovering a good-quality gas pay with overpressure and high production in Well DF14[J].China Offshore Oil and Gas,2011,23(4):213-217.

[5] 黄保家,李绪深,易平,等.莺歌海盆地乐东气田天然气地化特征和成藏史[J].石油与天然气地质,2005,26(4):524-529. Huang Baojia,Li Xushen,Yi Ping,et al.Geochemical behaviors and reservoiring history of natural gas in Ledong gas field in Yinggehai basin[J].Oil & Gas Geology,2005,26(4):524-529

[6] 陈伟,孙福街,朱国金,等.海上油气田开发前期研究地质油藏方案设计策略和技术[J].中国海上油气,2013,25(6):48-55. Chen Wei,Sun Fujie,Zhu Guojin,et al.Some strategies and techniques for designing geological reservoir engineering plans in the preceding research of offshore oil and gas field development[J].China Offshore Oil and Gas,2013,25(6):48-55

[7] 王德民,葛家理,曲德斌.求解水平井和直井联合面积布井产量的等值渗流阻力法[J].石油勘探与开发,1995,22(3):69-71. Wang Demin,Ge Jiali,Qu Debin.Flow resistance method for the flow rate of a combination production of a vertical and horizontal wells[J].Petroleum Exploration and Development,1995,22(3):69-71

[8] 孙建孟,任怀建,赵文杰,等.应用节点分析法进行油气井产能预测研究[J].测井技术,2006,30(4):350-353. Sun Jianmeng,Ren Huaijian,Zhao Wenjie,et al.Research on oil well production prediction with nodal system analysis method[J].Well Logging Technology,2006,30(4):350-353

[9] 郝石生,张振英.天然气在地层水中的溶解度变化特征及地质意义[J].石油学报,1993,14(2):12-22. Hao Shisheng,Zhang Zhenying.The characteristic of the solubilty of nature gas in formation waters and it’s geological significance[J].Acta Petrolei Sinica,1993,14(2):12-22.

(编辑:杨 滨)

Hydrocarbon artificial migration: a novel development technology for offshore marginal reservoir

Ma Yongxin1,2Mi Honggang2Gao Da2Zeng Yuanfang2Lei Hao2

(1.FacultyofEarthResources,ChinaUniversityofGeosciences,Wuhan430074,China;2.ZhanjiangBranchofCNOOCLtd.,Zhanjiang,Guangdong524057,China)

A large part of marginal reservoirs with such characteristics as small-scale reserves, scattered distribution, abnormal overpressure and high CO2content are difficult to be developed effectively and economically under the current offshore oil and gas fields development methods because of the high cost. A method named artificial hydrocarbon migration was put forward in which the oil or gas migrates from marginal reservoir to another developed high quality reservoir through artificial migration channel, and the indirect development of marginal reservoir was achieved by fully utilizing the existing wells and platforms, thus significantly reducing the development cost and effectively developing the marginal reservoir reserves. Hydrocarbon migration flow was analyzed by equivalent flow resistance analysis, node analysis and reservoir numerical simulation methods, which demonstrated the feasibility of artificial hydrocarbon migration. The suitable reservoir types and the advantages of development cost reduction were also analyzed.

marginal reservoir; hydrocarbon artificial migration; applicability; indirect development; cost reduction; offshore oil and gas fields

*中海石油(中国)有限公司综合科研项目“天然气人工运移开发技术研究(编号:YXKY-2013-ZJ-01)”部分研究成果。

马勇新,男,高级工程师,主要从事油气田开发研究工作。 地址:广东省湛江市坡头区22号信箱(邮编:524057)。E-mail:mayx@cnooc.com.cn。

1673-1506(2015)04-0068-05

10.11935/j.issn.1673-1506.2015.04.009

TE 349

A

2014-12-03 改回日期:2015-03-20

——以孤岛1号凹隆域低部位为例