臭气浓度与质量浓度关联性研究

张立华,程凯,杨文伟

(上海化工研究院, 上海 200062)

臭气浓度与质量浓度关联性研究

张立华,程凯,杨文伟

(上海化工研究院, 上海 200062)

通过对不同浓度的丙烯酸和丙烯酸甲酯样品进行分析,探讨了丙烯酸及丙烯酸甲酯质量浓度与臭气浓度(无量纲)之间的关联性。研究结果显示,两者总体上无明显线性关系,但随着气体浓度的减小,臭气浓度呈递减趋势;在丙烯酸和丙烯酸甲酯质量浓度1 mg/m3时,对应的厂界臭气浓度小于20,可近似视为该物质的嗅阈值;同时,嗅辨员对样品的感觉多处在“容易感觉”等级。

环评;质量浓度;臭气浓度;关联性;异味物质

随着公众环保意识的日益提高,公众对异味物质的投诉呈上升趋势。在环评过程中,除对污染物的排放浓度及其影响进行评价外,对异味物质的评价也日益受到关注。总体上,国外关于嗅阈值的系统性研究开展较早,国内数据相对欠缺。在《恶臭环境科学词典》[1]中,引用了日本化学工业协会《恶臭、碳化水素排出防治技术》中的监测数据,给出了丙烯酸及酯类与臭气强度的对应关系。但由于该资料编制于20世纪70—80年代,且未提及受体人群和受体区域状况,也未说明数据来源,直接引用该资料应用于现今情况下的异味评价,并不一定能客观反映目前人员的异味感觉。此外,上述资料仅列出各物质气体浓度与臭气强度之间的关系,但臭气强度为日本《恶臭防治法》(1971年)评价恶臭危害的尺度标准,与我国现行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)规定的臭气浓度无相关性说明或直接换算关系,无法将该数据直接应用于厂界臭气浓度环评分析。

由于我国目前尚未颁布针对臭气浓度和异味物质影响评价的技术方法,污染物排放质量浓度与臭气浓度(无量纲)之间也无直接换算关系。为此,本研究所进行的关联性实验,旨在了解异味物质质量浓度与《恶臭污染物排放标准》中新扩改建项目二级厂界臭气浓度标准20(无量纲)、不同臭气浓度与人员感觉之间的关系,以便为后续预测分析提供参考。

1 材料与方法

本案例为某丙烯酸酯生产装置建设项目,该项目位于工业园区内,项目规模、产品均符合区域规划和规划环评对入区企业的定位,项目距离最近居民点约2.5 km。该项目生产工艺为:以丙烯为原料,生产中间体丙烯酸,丙烯酸再与不同醇类反应,得到丙烯酸酯类产品。项目工艺流程主要包括反应合成及分离提纯过程。丙烯酸及丙烯酸酯类毒性均较低,但生产过程具有明显异味特征,需在环评中重点关注。

外购丙烯酸及丙烯酸酯类物质的标准气体,配制成不同浓度,进行臭气浓度检测。同时,开展嗅辨员对不同浓度气体的感觉调查。本项目涉及丙烯酸及丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、异辛酯等酯类物质,本文仅汇总其中物料在线量较大的丙烯酸和丙烯酸甲酯的实验结果。

1.1 标准样品来源

实验样品来自上海伟创标准气体有限公司,样品为8 L钢瓶包装,氮气充装,充装压力9.0 MPa,并标明对不同气体的配制浓度。

1.2 样品校核

取标准样品气体1 mL注入气相色谱仪,采用已有的液体标样配制相同或相近浓度的气体1 mL,注入气相色谱仪,根据两者的出峰情况进行对比,验证样品气体浓度。

1.3 样品浓度确定

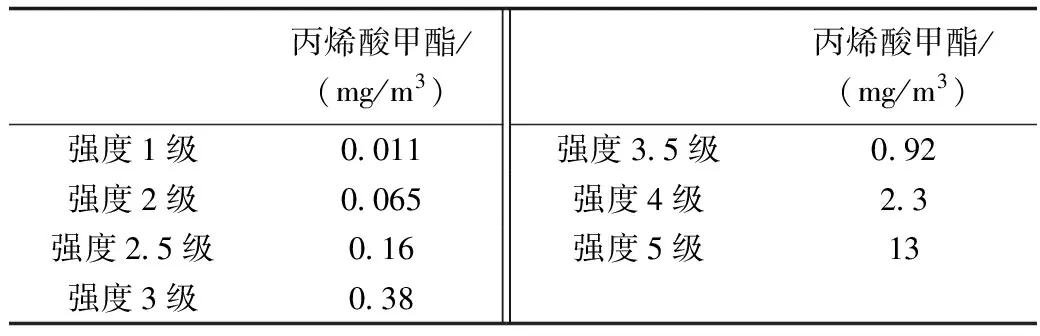

《恶臭环境科学词典》中给出的与本文对应的物质为丙烯酸甲酯。结合《恶臭环境科学词典》中引用的东方化工厂数据,如表1所示,依据日本环境厅环境恶臭控制标准的强度分级,臭气强度从0~5级分别代表:无气味、勉强感觉到有气味(感觉阈值)、能够确定气味性质的较弱气味(识别阈值)、很容易闻到的明显气味、较强的气味和很强的气味。

表1 《恶臭环境科学词典》中丙烯酸甲酯浓度与其对应的恶臭强度

结合上述资料以及环评中所确定的各物质环境空气质量标准,确定样品质量浓度配气方案。本次实验依次配制不同浓度的丙烯酸及丙烯酸甲酯气体,其浓度由高到低分别为5、2、1、0.5、0.3、0.2、0.1、0.05、0.01、0.005 mg/m3。

1.4 样品分析

由上海环境监测中心按照《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》(GB/T 14675—93)[2]进行嗅辨及数据处理。该监测中心具备臭气浓度监测资质。

1.5 人员感觉调查

由嗅辨员进行样品测试,填写对该气体的个人感觉,个人感觉调查分强烈刺激(无法忍受)、明显异味(较强)、容易感觉、勉强感觉和无味5个级别,目的是与《恶臭环境科学词典》所列情况进行比对。

2 结果与讨论

2.1 臭气浓度可比性分析

在《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》(GB/T 14675—93)[2]中,对排放源臭气浓度和环境样品臭气浓度(厂界臭气浓度)采用了不同的测试方法,分别选择了不同的稀释倍数和计算公式进行结果测定。高浓度排放源臭气样品的逐级稀释倍数以30倍为起点;环境臭气样品浓度较低,其逐级稀释倍数选择10倍。可以看出,排放源样品臭气、环境样品臭气的监测过程和计算公式不同,稀释倍数存在梯度差异,使得两种方法所对应的监测结果并非简单的倍数关系,不能直接精确比对。另外,导则也未规定臭气浓度预测模式,不能直接用排气筒臭气浓度来进行厂界臭气浓度预测。

同时,在测试过程中,若有2名及以上嗅辨员对样品嗅辨结果正确,即需作进一步样品稀释,形成更高的稀释倍数,使最终结果高出十几倍甚至几十倍。因此,臭气浓度升高比例与污染物质量浓度升高比例概念不同,臭气浓度数值的上升并不代表其异味感觉较环境样品强烈很多。

2.2 臭气浓度关联性分析

气体质量浓度与臭气浓度关联性实验结果如表2所示。其中,臭气浓度分析方法按环境样品臭气测定结果计算公式确定。

表2 丙烯酸及丙烯酸甲酯气体浓度与臭气浓度关联性实验结果

由表2可以看出,虽然丙烯酸及丙烯酸甲酯气体质量浓度与臭气浓度无明显线性关系,且偶有波动现象,但臭气浓度仍随气体浓度的减小呈现递减趋势。

丙烯酸气体在0.5 mg/m3时对应的臭气浓度小于10,1 mg/m3时对应的臭气浓度小于20;丙烯酸甲酯在0.1 mg/m3时臭气浓度小于10,1 mg/m3时对应的臭气浓度小于20。表明在小于1 mg/m3的情况下,上述气体浓度对应的臭气影响已明显降低。当两种气体的浓度大于2 mg/m3时,其臭气浓度已大于100,说明在该气体浓度下的异味影响明显。

2.3 人员感觉调查和嗅阈值初判

进行嗅辨员感觉调查虽然存在一定的人为因素和个体差异,但嗅辨员作为对异味物质较为客观的人群,其感觉结果也可间接说明普通人群对该类物质的感觉情况。调查结果为:对于丙烯酸和丙烯酸甲酯气体异味,人员感觉主要集中在“容易感觉”,感受到“强烈刺激”的人数并不多。

根据监测经验,臭气浓度在10的情况下,嗅辨员基本认可闻不出味道;在10~20的情况下,处于闻不到或个别人员闻出情况。对应臭气浓度10~20的浓度分别为:丙烯酸1 mg/m3、丙烯酸甲酯1 mg/m3,上述浓度也可近似视为该物质的嗅阈值。

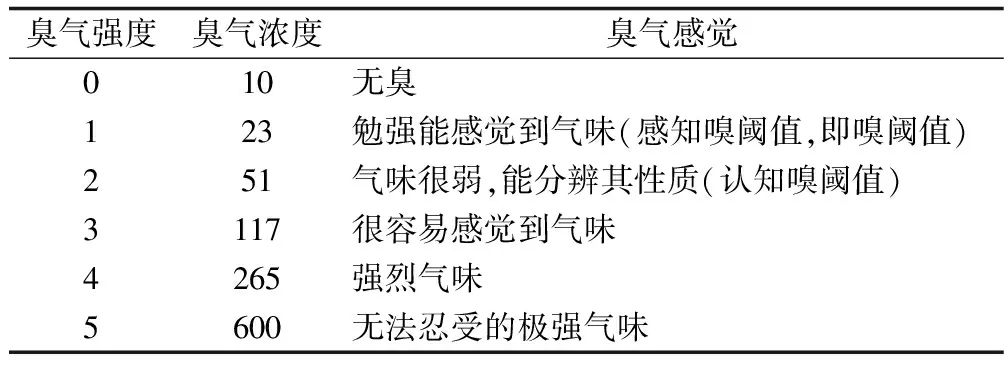

对于臭气强度与《恶臭污染物排放标准》中臭气浓度之间的对应性,国内也有相关研究,根据资料查阅,臭气强度与臭气浓度之间的关系如表3所示[3]。因此,采用《恶臭污染物排放标准》中新扩改建项目厂界臭气二级浓度标准20作为异味影响控制基准具有一定的合理性。

表3 臭气强度与臭气浓度的关系

3 总结和建议

本文通过对0.005~5 mg/m310个不同浓度的丙烯酸和丙烯酸甲酯样品展开分析,进行质量浓度和厂界臭气浓度的关联性研究,得到如下结论:

(1)在《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》(GB/T 14675—93)中,对排放源臭气浓度与厂界臭气浓度规定了不同的测定方法,两者监测结果不具可比性;

(2)丙烯酸和丙烯酸甲酯质量浓度在1 mg/m3时,对应的厂界臭气浓度小于20;

(3)不同质量浓度的丙烯酸及丙烯酸甲酯与臭气浓度之间无明显线性关系,且偶有波动现象,但臭气浓度随气体浓度的减小呈递减趋势,无倒挂现象;

(4)嗅辨员对丙烯酸和丙烯酸甲酯的浓度样品感觉主要集中在“容易感觉”,感受到“强烈刺激”的人数相对较少;

(5)在臭气浓度为20时,处于闻不到或个别人员闻出或勉强感觉的情况,将该标准作为异味影响控制基准或近似视为该物质的嗅阈值具有一定合理性。

对于上述试验结果,在环评中进行了以下应用:比对厂界预测浓度,说明厂界臭气浓度(无量纲)达标情况,使项目环评更具针对性;按关联实验确认的嗅阈值,分析了各关心点质量浓度可能的异味影响情况;鉴于项目特殊性,对非正常和事故情况下可能产生的异味影响进行了初步估算,与企业进一步沟通了源头控制、降低风险影响的措施,使异味影响范围进一步降低,尽可能避免异味扰民情况的发生。

受评价周期和经费限制,本文无法进行大量的数据拟合,因此,建议相关研究部门尽快开展典型物质臭气浓度与质量浓度关联性研究,并做定期发布,以便环评时统一基准。

[1] 全浩. 恶臭环境科学词典[M]. 北京: 北京大学出版社, 1993: 43- 44.

[2] 国家环境保护局科技标准司. GB/T 14675—93 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 1993.

[3] 张欢, 包景岭, 王元刚. 恶臭污染评价分级方法[J]. 城市环境与城市生态, 2011, 24(3): 37- 42.

Correlation Study of Odor Concentration and Mass Concentration

ZHANG Li-hua, CHENG Kai, YANG Wen-wei

(Shanghai Research Institute of Chemical Industry, Shanghai 200062, China)

Through the analysis of acrylic acid and methyl acrylate samples of different concentrations, the correlation between odor concentration and mass concentration of acrylic acid and methyl acrylate is discussed. The research results showed that there was no obvious linear correlation between odor concentration and mass concentration while the odor concentration decreased as the mass concentration reduced; when the mass concentration was 1 mg/m3, the corresponding boundary odor concentration of acrylic acid and methyl acrylate was less than 20 which could be approximated as the odor threshold value; Meanwhile, panelists usually ranked the odor samples as “easy to sense” level.

environmental impact assessment; mass concentration; odor concentration; correlation; odorous substance

2014-06-18

张立华(1967—),女,山西人,高级工程师,主要研究方向为环境影响评价,E-mail:zlhsrici@126.com

10.14068/j.ceia.2015.03.022

X82

A

2095-6444(2015)03-0087-03