华北南缘高山河组和云梦山组中解体的次火山岩:锆石U-Pb定年

汪校锋 ,李德威,杜远生,马瑞申,杜凤军

(1.中国地质大学(武汉) 计算机学院,湖北 武汉 430074;2.中国地质大学(武汉) 地球科学学院,湖北 武汉430074;3.河南省地质调查院,河南 郑州 450001)

0 引言

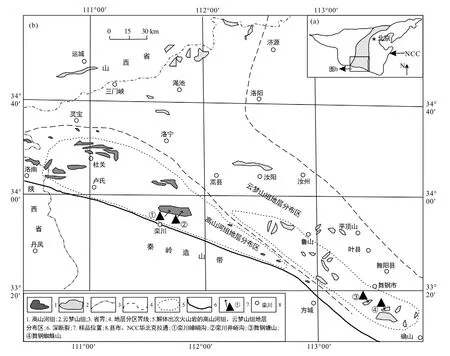

华北地块南缘在华北大地构造位置上主要指豫西南地区,该区保存有极好的中–新元古界沉积剖面,一直是研究的热点地区之一。前人对该区中–新元古界做过许多微体古生物学和年代学工作(马国干等,1980;孙枢等,1981;关保德等,1988;翦万筹等,1990;阎玉忠和朱士兴,1992;乔秀夫和高劢,1997;高林志等,2002;王志宏等,2008;苏文博等,2012;胡国辉等,2013),但是由于传统测年资料可靠性不高,地层时代存在争议(李钦仲等,1985;劳子强等,1989;席文祥等,1997;陈晋镳等,1999;武铁山,2002;高林志等,2002;王志宏等,2008;苏文博等,2012;胡国辉等,2013)。因此,运用现代精确测年技术,在华北南缘中–新元古代地层中寻找可靠的测年对象,才是解决问题的正确方向。而至今见诸各类公开资料(孙枢等,1981;关保德等,1988;劳子强等,1989;席文祥等,1997;高林志等,2002;王志宏等,2008),在华北南缘中–新元古代地层中,官道口群高山河组和汝阳群云梦山组中发育疑似的火山岩“夹层”(图1b),该火山岩是为数不多的、可能限定地层时代的测年对象,但其高精度年代学工作至今未见报道(关保德等,1988;席文祥等,1997),并且其接触关系研究也比较薄弱。因此,系统研究这套“火山岩”的产出状态、形成时代、构造属性具有重要的意义。

图1 华北南缘高山河组和云梦山组地层分布图(据关保德等,1993资料修改)Fig.1 Map showing distribution of the Meso-Neoproterozic strata in the southern margin of the North China Craton

笔者在区域地质调查过程中,对高山河组和云梦山组中的“火山岩夹层”与围岩的接触关系进行了较详细的地质调查,并运用 LA-ICP-MS法进行锆石 U-Pb同位素定年,认为这套中–新元古代地层中的“火山岩夹层”是侏罗纪的次火山岩,应当从高山河组和云梦山组中解体出来,表明华北南缘存在中–晚侏罗世的火山岩浆活动,并对其构造属性进行初步的分析。

1 地质背景

许多学者提出了华北南缘的地层划分方案(孙枢等,1981;关保德等,1988;劳子强等,1989;关保德等,1993;关保德等,1996;席文祥等,1997;陈晋镳等,1999;苏文博等,2012),一般将河南西南部划分为小秦岭-栾川小区和渑池–确山小区,两个地层小区中元古界均发育长城系熊耳群,其上分别为中元古界蓟县系官道口群和汝阳群(图1b),新元古界青白口系分别为栾川群和洛峪群。其上的南华系和震旦系也沿续上述地层分区(表1)。官道口群自下而上为高山河组、龙家园组、巡检司组、杜关组、冯家湾组,汝阳群自下而上包括云梦山组、白草坪组、北大尖组(表1)。

高山河组是 1962年河南地质研究所创名(习文祥等,1997),建组地点位于陕西洛南县以北的高山河村,为一套砂泥岩建造,主要由砾岩,杂色石英砂岩,夹灰绿色、灰紫色页岩与钙质石英砂岩组成。云梦山组是 1952年阎廉泉、韩影山等命名(习文祥等,1997),建组剖面位于河南汝阳县寺沟,主要由紫红色、灰紫色不等粒石英砂岩夹少量页岩组成,底部为砾岩夹铁矿层。尽管前人对本区中–新元古代地层划分方案有分歧(关保德等,1988;翦万筹等,1990;阎玉忠和朱士兴,1992;武铁山,2002;高林志等,2002;王志宏等,2008;苏文博等,2012),但一致认为高山河组和云梦山组在大部分地区与中元古界熊耳群呈平行不整合接触(图2a、b)。

表1 华北南缘中–新元古界地层序列表Table 1 Stratigraphic sequence of the Meso- to Neo-Proterozoic strata in the southern margin of the North China Craton

图2 华北南缘高山河组和云梦山组地层柱状对比图(据吕国芳等,1993资料修改)Fig.2 Plot showing the stratigraphic correlation of the Gaoshanhe Formation and Yunmengshan Formation in southern margin of the North China Craton

根据前人的研究(孙枢等,1981;关保德等,1988;劳子强等,1989;席文祥等,1997;高林志等,2002;王志宏等,2008),在华北南缘局部地区(图1b),高山河组和云梦山组下部碎屑岩中有火山岩“夹层”,其中,高山河组火山岩“夹层”见于灵宝、卢氏及栾川北部一带,向西至陕西黄龙铺,向东至方城,向南至洛南–栾川断裂尖灭(图1b);云梦山组火山岩“夹层”在鲁山–舞钢一线以南分布(关保德等,1988,1993,1996),向北在渑池、济源等地缺失(图1b)。该火山岩自北向南厚度增大,在鲁山–舞钢等地,厚13~98 m,在灵宝–卢氏等地,厚56~134 m(图2a、b)(关保德等,1996)。

笔者在河南西南地区开展区域地质调查,对高山河组及云梦山组地层中的“火山岩”进行了研究,发现“夹层”具有切层现象,为次火山岩,主要依据是:首先,“火山岩”厚度不稳定,与围岩呈侵入接触。例如,在栾川县井峪沟(图3a、b、c ),高山河组“火山岩”呈透镜状或者脉状,边界切割围岩;在舞钢市蜘蛛山–尹集公路边,“火山岩”贯入云梦山石英砂岩的破裂构造系统(图4a、b)。其次,“火山岩”的产出位置并不限于某一地层内部,“火山岩”可以出现在高山河组和云梦山组之下和之上的地层之中。例如,在鲁山县冷风口地区,“火山岩”出现在云梦山组砂岩之下,但它不是下覆的熊耳群马家河组火山岩,因为其中含有上覆围岩“云梦山组砂岩”的捕虏体(图4d);在舞钢市蜘蛛山,“火山岩”侵入到上覆白草坪组泥岩之中,使泥岩在热接触变质作用下板岩化(图4c);在嶂崤沟–井峪沟南部地区,高山河组之上的龙家园组及更年轻地层中出现与高山河组“火山岩”相似的安山质火山岩(图3a、b),前人认为它是因断层而重复出现的熊耳群马家河组火山岩(黄克义,1987),但是没有出现配套的断层造成地层重复的构造异常层序,因此该火山岩可能与高山河组次火山岩相关。

图3 栾川县潭头镇嶂崤沟–井峪沟地区地质图及剖面图Fig.3 Geological map and section map of the Zhangxiaogou-Jingyugou area of the Tantou town,Luanchuan county

地质调查表明,高山河组和云梦山组及其相关地层中的“火山岩夹层”与围岩之间不是火山沉积接触,而是具有侵入接触特征,是一套超浅成的次火山岩。次火山岩主要出现在高山河组和云梦山组底部,并延伸至上覆地层,可能与其地质特征及接触关系有关,因为高山河组和云梦山组与熊耳群之间的平行不整合面是软弱面,后期构造运动易于沿着先存的软弱面发生顺层滑脱拆离,其上覆地层受其影响出现脆性伸展构造系统,有利于次火山岩侵位。

高山河组和云梦山组地层内“火山岩”的岩性、岩貌及岩石地球化学特征与安山岩类喷出岩相似(关保德等,1993)。从野外露头观察(图5a、c),高山河组“火山岩”岩性主要为灰绿–暗红色杏仁状安山岩、灰红–紫红色杏仁状粗面岩,前者出露位置偏南,云梦山组“火山岩”岩性为灰绿色–灰紫色杏仁状安山岩。高山河组和云梦山组地层内的“火山岩”镜下特征也相似(图5b、d),岩石由斜长石斑晶和基质组成,具明显杏仁状构造,玻基交织结构(安山结构),斜长石斑晶含量较少,多呈长柱状或不规则形状,晶体大小介于0.5~1 mm之间,呈微细晶结构,可见聚片双晶,有一定的绢云母化蚀变,但仍保留部分光学性质,基质部分由斜长石和隐晶质物质组成。杏仁大小在0.1~1 mm之间,其成分有石英、玉髓(蛋白石)、方解石、石膏、绿帘石等成分,形态一般呈不规则状或近椭圆状。前人对该“火山岩”进行了岩石化学统计(关保德等,1993,1996),结果显示:该次火山岩主要是玄武安山岩、钾质玄武粗安岩类,总体属于偏碱的基–中基性次安山岩。

图4 次火山岩与云梦山组碎屑岩接触关系图Fig.4 Photos showing the contact relation between the sub-volcanic rocks and clastic rocks of the Yunmengshan Formation

2 样品和分析方法

野外地质调查表明高山河组和云梦山组原“火山岩夹层”为次火山岩,必须进一步研究其形成年龄和地球化学特征。笔者分别在栾川县嶂崤沟和井峪沟两地高山河组地层内采集了3件次火山岩样品(ZXG05、JYG05、JYG06),在舞钢市塘山和蜘蛛山两地云梦山组地层内采集了 2件次火山岩样品(TS03、ZZS05)。为挑选到不受污染且足量的锆石颗粒,样品尽量采自新鲜露头,每件样品的重量达50~100 kg。通常中基性火山岩分选的锆石颗粒少(宋彪和乔秀夫,2008),本次 5件样品挑选锆石颗粒数量也不多,一般不超过300粒,其中样品ZXG05获得锆石300粒、样品JYG05获得170粒、样品JYG06获得200粒、样品TS03获得280粒、样品ZZS05获得168粒。

锆石挑选工作是由廊坊市诚信地质服务有限公司完成,锆石的阴极发光(CL)图像是在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室(GPMR)的 JXA-8100电子探针上完成。锆石原位U-Pb同位素定年和微量元素含量在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室(GPMR)利用 LA-ICP-MS分析完成。U-Pb同位素定年中采用标准锆石 91500作外标进行同位素分馏校正,Si作内标进行微量元素含量的测定,详细的仪器操作条件和数据处理方法同Liu et al.(2010),U-Pb年龄谐和图绘制和年龄权重平均计算采用 Isoplot(Ludwig,2003)完成。

3 分析结果

笔者对 5件样品的锆石进行了阴极发光照相(CL)和锆石测年,部分CL图像见图6。作为中基性次火山岩的锆石,总体上从粒径、晶形、色调和环带各方面与酸性岩浆锆石差别较大(吴元保,2004)。所获锆石粒径在 50~150 μm,锆石形态比较复杂,晶形不完整,一般呈不规则的长柱状、半圆状、椭圆状,或碎片状。部分锆石呈半透明,并具有明显的岩浆振荡环带,可判断是岩浆结晶锆石;局部颜色较暗、振荡环带不太明显,可见明显的核边结构,这部分锆石为继承锆石或捕获锆石。

图5 高山河组及云梦山组内次安山岩野外照片及样品显微照片Fig.5 Field outcrops and the micrographs of sub-volcanic rocks from the Gaoshanhe Formation and the Yunmengshan Formation

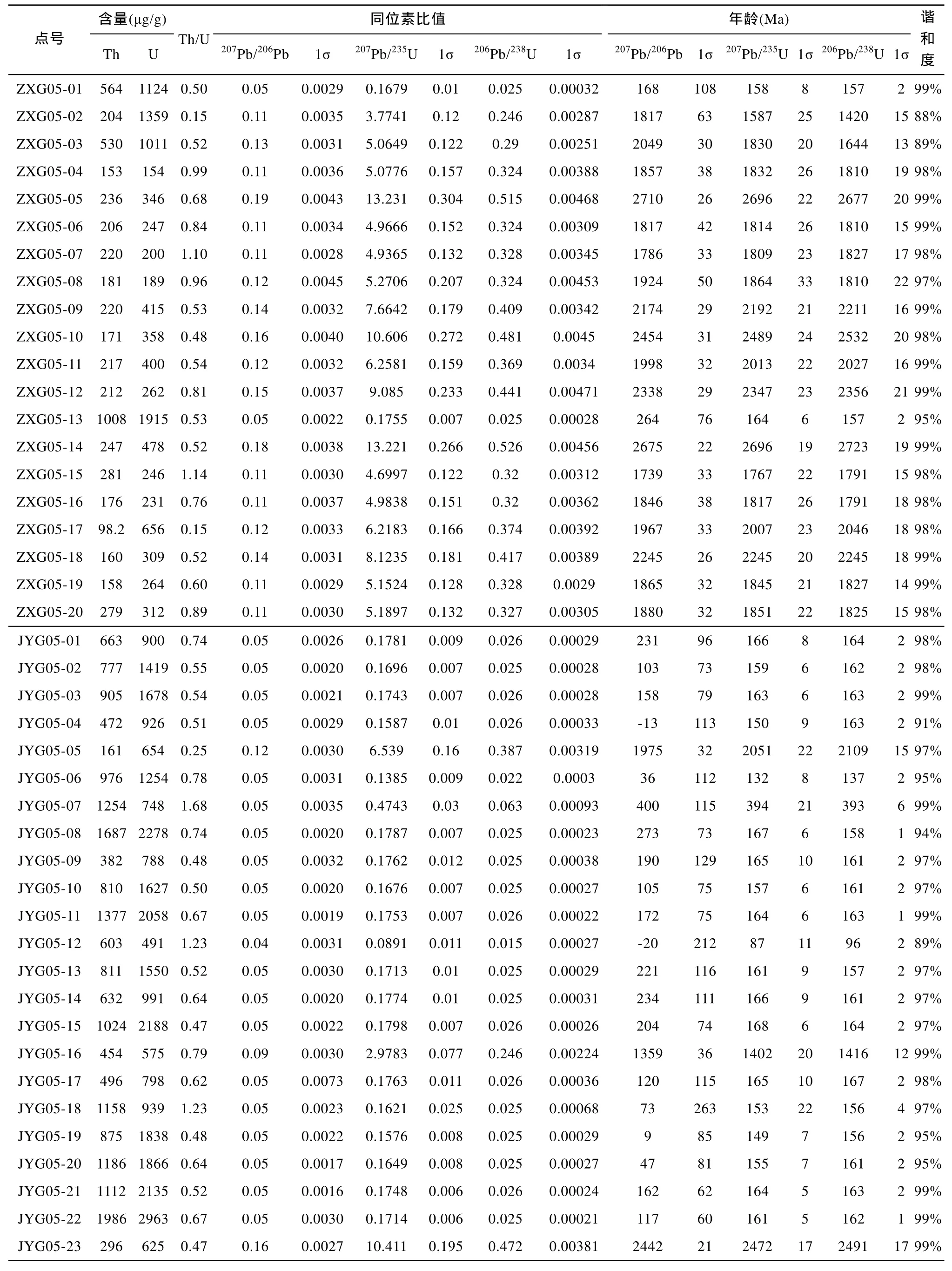

采用LA-ICP-MS锆石U-Pb测年法,对样品进行分析,在激光剥蚀过程中,由于大部分锆石粒径都很小,有些锆石样品要么被击穿,要么所获年龄数据谐和度太低,因此满足要求的谐和度较高的测年结果数量不多,其中 ZXG05获得 20点、JYG05获得25点、JYG06获得21点、TS03获得20点、ZZS05获得20点,锆石测年结果如表2所示。

如图6所示,ZXG05样品大部分锆石207Pb/206Pb年龄值比较老,一般在1739±33~2710±26 Ma之间,晶体呈暗色、不透明,或有空洞、暗斑,部分锆石边缘有一定圆化,有的锆石呈短柱状、不规则的多边形,粒径在30~150 μm,如图6所示,2号、5号、14号、17、19号锆石呈暗色、无环带、圆化,应该为继承锆石或捕获锆石;仅有1号和13号两粒年轻锆石,呈半透明、棱角状、环带清晰,其206Pb/238U年龄值都为157±2 Ma,Th/U比介于 0.48~1.23之间,反映了岩浆锆石的成因特征(Koschek,1993),因此,1号锆石和13号锆石年龄可以代表该期次火山岩的结晶年龄。

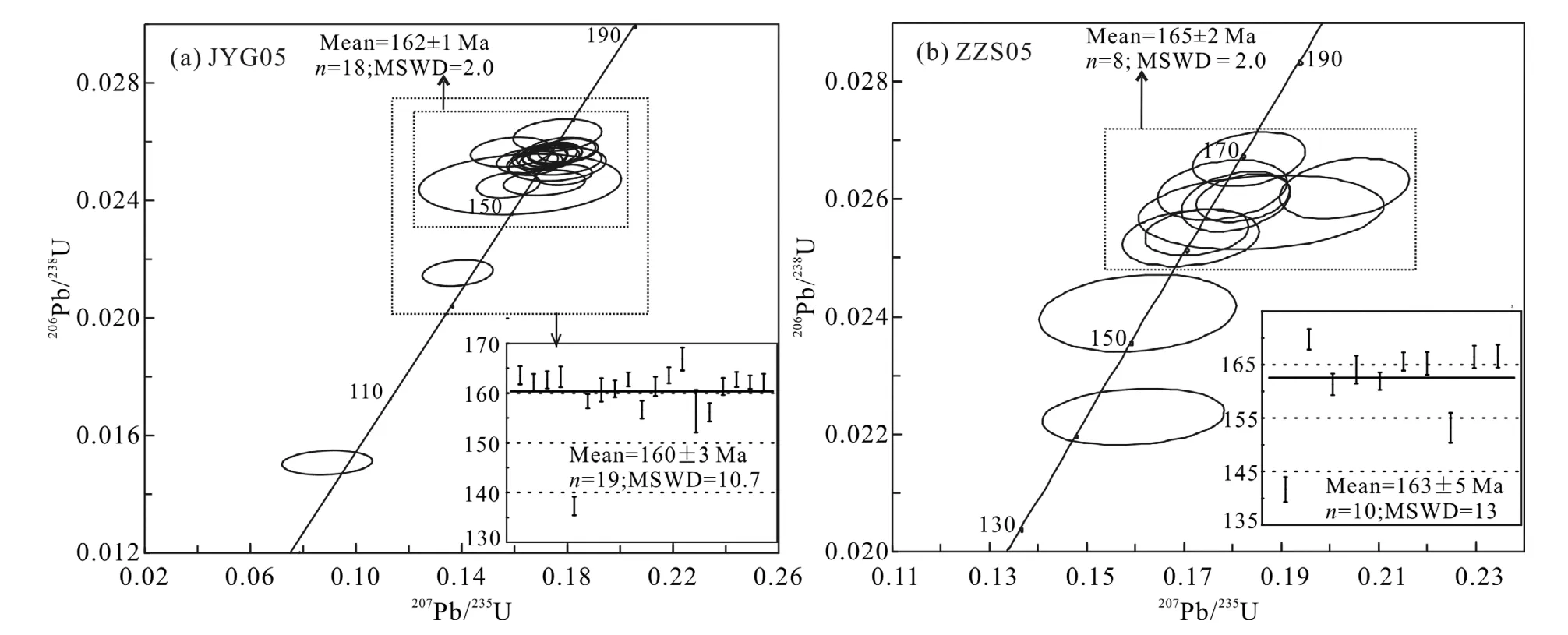

JYG05样品的5号和16号锆石与其他锆石明显不同,呈暗色、不透明、无环带,有磨圆的形貌特征(图6),其207Pb/206Pb年龄值分别为 1975±32 Ma、1359±36 Ma,综合判断为继承锆石或捕获锆石。其他20粒锆石晶体粒径大多在100 μm以下,大多为长柱状、棱角状和不规则多边形,少数呈短柱状,锆石晶体半透明,可见明显环带结构,所有锆石 Th/U比介于 0.48~1.23之间,具有岩浆锆石的成因特征(Koschek,1993)。20粒锆石中6号锆石的206Pb/238U年龄值为 137±2 Ma(谐和度为 95%)、12号锆石的206Pb/238U 年龄值为 96±2 Ma(谐和度为 89%)外,谐和度稍差,可能为受后期热事件影响或铅丢失年龄,其他18粒锆石数据点位于谐和线或附近,206Pb/238U年龄值集中于156±4 Ma~164±2 Ma区间,其加权平均值为 162±1 Ma (n=18,MSWD=2.0) (图7a),可以代表为该期次火山岩的岩浆结晶年龄,该年龄属于中生代侏罗纪。

图6 高山河组及云梦山组地层内次火山岩样品锆石颗粒的CL图像及测年数据(图中所示年龄值的误差见表2)Fig.6 CL images of zircon form the sub-volcanic rock in the Gaoshanhe Formation and the Yunmengshan Formation and dating results

JYG06样品仅 4粒年轻锆石,分别是 3号、5号、6号和9号,4粒锆石呈半透明、棱角状、环带清晰(图6),Th/U比介于 0.50~0.93之间,其206Pb/238U 年 龄 加 权 平 均 值 为 160±7 Ma(n=4,MSWD=5.3) ,可以代表该期次火山岩的结晶年龄。其他的年龄值中,存在太古代、古元古代、新元古代、古生代、中生代年龄值,可能是继承锆石或捕获锆石的年龄信息,反映了岩浆形成过程中地壳物质的混染作用。

TS03样品全部 20粒锆石恰好分成两个区间,年龄值较大的部分为 1800 Ma左右,年龄值较小的为170 Ma左右。年龄值较大的锆石占多数,粒径大小不一,多为不规则多边形、短柱状,锆石晶体不透明,具杂色纹理、空洞、裂纹,无环带,其年龄都比较老,207Pb/206Pb年龄值一般为 1700~1900 Ma之间,综合判断为继承锆石。年轻值较小的锆石有 5粒,包括 5号、6号、14号、17号、20号锆石,除17号锆石外,其他锆石粒径都很小,呈不规则多边形棱角状或碎片状(图6),可见模糊环带,其 Th/U比介于 0.44~0.64之间,其206Pb/238U年龄值分别为 171±2 Ma、177±4 Ma、168±2 Ma、165±2 Ma、173±3 Ma,其加权平均值为 168±5 Ma(n=5,MSWD=3.2),可以代表为该期次火山岩的岩浆结晶年龄。

ZZS05样品有 11粒年轻锆石,如图6所示,1号、6号、7号、10号、12号、13号、15号、20号锆石为半透明,呈长柱状、短柱状、碎片状、不规则多边形棱角状,具有环带结构的特征,其 Th/U比介于 0.44~1.47之间,并且206Pb/238U年龄值在140~170 Ma之间,1号锆石206Pb/238U年龄值为142±2 Ma(谐和度为90%)、15号锆石206Pb/238U年龄值为153±3 Ma(谐和度为98%),其锆石形貌与色调明显不同,可能为受后期热事件影响或铅丢失年龄,另外 8粒锆石的206Pb/238U年龄很集中,加权平均值为 165±2 Ma(n=8,MSWD=2.0)(图7b),代表了次火山岩的结晶年龄。其他大部分锆石呈暗色或者黑白分带,粒径在100~150 μm之间,晶体无环带,或呈椭圆状,从锆石年龄数据可以看出,年龄分布于 300~2600 Ma之间的锆石,综合判断这些锆石为继承锆石或捕获锆石。

在 5件样品中,JYG05样品大部分点的206Pb/238U年龄值在150~170 Ma之间,206Pb/238U年龄加权平均值为 162±1 Ma(n=18,MSWD=2.0)(图7a);ZZS05样品中8粒年轻锆石206Pb/238U年龄加权平均值为 165±2 Ma (n=8,MSWD=2.0) (图7b);TS03样品有 5粒年轻锆石,其206Pb/238U年龄加权平均值168±5 Ma(n=5,MSWD=3.2);JYG06样品有4粒年轻的锆石,其206Pb/238U 年龄值为 160±7 Ma(n=4,MSWD=5.3);ZXG05样品有两粒锆石206Pb/238U年龄值都为 157±2 Ma(表 2)。5件样品的年龄分布于157±2~168±5 Ma 之间,平均年龄为 163 Ma,从误差允许范围看,几乎一致,其中,云梦山三件样品年龄以 162±1 Ma 为代表,高山河两件样品年龄以165±2 Ma 为代表;5件样品中年龄最集中的样品为 JYG05,其年龄(162±1 Ma)可以作为 5件样品的代表。总之,该火山岩浆事件应当发生在中–晚侏罗世。

图7 次火山岩样品锆石的U-Pb年龄谐和图Fig.7 U-Pb concordia diagrams for zircons from the sub-volcanic rocks

表2 栾川地区高山河组地层内次火山岩、舞钢地区云梦山组地层内次火山岩锆石U-Pb年龄数据表Table 2 Zircon U-Pb isotopic data of sub-volcanic rocks from Gaoshanhe Formation in Luanchuan and the Yunmengshan Formation in Wugang area

续表2:

续表2:

4 讨论及结论

华北南缘中–晚侏罗世之交次火山岩的厘定对于进一步认识高山河组、云梦山组等地层系统和华北中生代构造–岩浆活动时空结构奠定了初步的基础,有关次火山岩的精细时空结构和形成环境还有待更深入的研究。下面仅探讨以下两个基本问题。

4.1 次火山岩的时代及其相关地层解体

高山河组及云梦山组均为海滩相的砂岩(关保德等,1988;高林志等,2002),且其内部没有宏观化石,根据地层组合及接触关系,可以确定这两套地层均为前寒武纪(孙枢等,1981;关保德等,1988;劳子强等,1989;席文祥等,1997;高林志等,2002;王志宏等,2008)。由于这套“火山岩”为安山岩类,在部分地区见有气孔构造(关保德等,1988),很容易被认为是熔岩类火山岩,因此,长期以来这些“火山岩”被认为是高山河组和云梦山组的夹层。

野外地质调查表明“火山岩”与围岩呈侵入接触关系,锆石U-Pb测年结果支持野外观测所取得的认识。豫西南4个采样点5件次火山岩锆石U-Pb同位素年龄包含有新元古代、古生代和中生代的信息,然而每件样品160 Ma左右峰值显著,锆石具有岩浆成因特征,其中,栾川县井峪沟的一件次火山岩样品年龄为162±1 Ma(n=18,MSWD=2.0),该年龄最集中,代表次火山岩的形成年龄。因此160 Ma左右的年龄峰值不可能是中新元古代高山河组和云梦山组的物质组成,也不是这套地层后期变质作用的热效应,结合野外地质特征,应当是燕山早期形成的次火山岩。其中的早期年龄信息,反映了岩浆在上升过程中,捕获通道附近围岩中的物质成分,或者继承了早期的一些物质成分。

另外,次火山岩与火山岩必然是共生的,这就表明华北南缘也存在与该次火山岩配套的同期火山岩。因此,高山河组和云梦山组中“火山岩”应当解体出来,其分布范围也不限于上述两组,中–晚侏罗世形成的不同类型的次火山岩和火山岩必须作为独立的填图单元,按照火山岩双重填图方法进行合理的图面表达。

4.2 华北南缘中–晚侏罗世火山岩浆事件的构造意义

本文获得次火山岩的年龄为162±1 Ma,其地质时代属于燕山期,而燕山期是华北及中国东部重要的陆内构造–岩浆强烈活动期(Weng,1927;李三忠等,2004;林舸等,2004;邓晋福等,2005;范蔚茗和郭锋,2005;汪洋和程素华,2011;张旗,2013;万天丰和卢海峰,2014),Weng (1927)以髫髻山组火山岩下的区域性角度不整合命名了“燕山运动”,髫髻山期(蓝旗期)火山岩的时代是中侏罗世晚期至晚侏罗世早期,它的起始时代为160±5 Ma(赵越等,2004)。许多学者(吴福元等,2000;张旗等,2001,2013;赵越等,2004;邓晋福等,2005;张宏等,2006;张岳桥等,2007;陈毓川等,2014)研究了中国东部燕山期岩石圈大规模减薄、软流圈地幔上隆,认为这个过程始于中侏罗世(约160 Ma)(Gilder and Courtillot,1997;赵越等,2004),结束于早白垩世初(135 Ma),一些学者(张岳桥等,2007;董树文等,2007)认为(165±5)~135 Ma是中国东部构造体制变革时期,以多向挤压引起的强烈陆内造山和板内变形为特征。

“燕山运动”在中国中、东部表现为陆内盆山耦合,华北地区与周边的燕山造山带、太行山造山带、秦岭–大别造山带同步形成(吴智平等,2007)。前人工作发现中–晚侏罗世中基性–中酸性火山岩主要分布在华北北缘(翟明国等,2004),而华北南缘以花岗岩的大规模侵入而缺乏与之共生的火山岩(刘振宏等,2004),大量的中基性火山活动仅出现于白垩纪(翟明国等,2004;李晓勇等,2006),一般认为华北岩石圈减薄作用从北向南迁移(翟明国等,2004)。从高山河组和云梦山组解体出来的次火山岩年龄介于168±5~157±2 Ma之间,表明华北南缘中–晚侏罗世也开始发生陆内构造–岩浆活动,华北地区和中国东部整体发生地壳尺度的伸展作用,其成因可能与局部加厚的地幔软流圈底辟、壳幔相互作用、地壳构造减薄及其岩浆活动有关。

致谢:中国地质调查局天津地质调查中心李怀坤研究员和中国地质大学(武汉)续海金教授在审稿过程中对本文提出了宝贵修改意见,天津地质调查中心辛后田、李承东、王惠初、谷永昌、赵凤清研究员,河南省地质调查院王世炎高级工程师和河南省地质博物馆王志宏研究员给笔者提供了较多帮助,在此一并表示衷心感谢。

陈晋镳,张鹏远,高振家.1999.中国地层典–中元古界.北京:地质出版社:35–49.

陈毓川,王登红,徐志刚,黄凡.2014.华南区域成矿和中生代岩浆成矿规律概要.大地构造与成矿学,38(2):219–229.

范蔚茗,郭锋.2005.华北地区晚中生代镁铁质岩浆作用及其地球动力学背景.大地构造与成矿学,29(1):44–55.

邓晋福,赵国春,苏尚国,刘翠,陈亦寒,李芳凝,赵兴国.2005.燕山造山带燕山期构造叠加及其大地构造背景.大地构造与成矿学,29(2):157–165.

董树文,张岳桥,龙长兴,杨振宇,季强,王涛,胡建民,陈宣华.2007.中国侏罗纪构造变革与燕山运动新诠释.地质学报,81(11):1449–1461.

高林志,尹崇玉,王自强.2002.华北地台南缘新元古代地层的新认识.地质通报,21(3):130–135.

关保德.1996.河南华北地台南缘前寒武纪–早寒武世地质和成矿.武汉:中国地质大学出版社:33–47.

关保德,耿午辰,戎治权,杜惠英.1988.河南东秦岭北坡中–上元古界.郑州:河南科学技术出版社:1–173.

关保德,吕国芳,王耀霞.1993.河南华北地台区中–晚元古代构造沉积盆地分析.河南地质,11(3):181–191.

黄克义.1987.河南省栾川北部地区白土街幅I-49-67-D、潭头镇幅I-49-68-C、部分古城幅I-49-80-A区域地质调查报告:1∶5万(地质部分).郑州:河南省地质矿产厅第一地质调查队:5–57.

胡国辉,赵太平,周艳艳,王世炎.2013.华北克拉通南缘中–新元古代沉积地层对比研究及其地质意义.岩石学报,29(7):2491–2507.

翦万筹,邱玉树,刘洪福.1990.华北地台西南缘上前寒武系的划分和对比.西安:西北大学出版社:225–260.

劳子强,林德超,柴世钦.1989.河南省区域地质志.北京:地质出版社:5–124.

李钦仲,杨应章,贾金昌.1985.华北地台南缘(陕西部分)晚前寒武纪地层研究.西安:西安交通大学出版社:104–158.

李三忠,刘建忠,赵国春,吴福元,韩宗珠,杨中柱.2004.华北克拉通东部地块中生代变形的关键时限及其对构造的制约——以胶辽地区为例.岩石学报,20(3):633–646

李晓勇,范蔚茗,王岳军,夏斌,范立勇.2006.华北克拉通南缘早白垩世中基性火山岩成因及其地质意义.大地构造与成矿学,30(2):220–230.

林舸,Zhang Y H,王岳军,郭锋,范蔚茗,闫义.2004.华北陆块岩石圈减薄作用:热薄化与机械拉伸的数值模拟研究.大地构造与成矿学,28(1):8–14.

刘振宏,王世炎,张良,杨长秀,武太安,崔霄峰.2004.华北陆块南缘燕山期陆内造山岩浆活动特征.地质调查与研究,27(1):35–42.

吕国芳,关保德,王耀霞.1993.豫西高山河组云梦山组火山岩特点及其构造背景.河南地质,11(3):38–43.

马国干,刘树林,邓祝琴.1980.豫西晚前寒武纪汝阳群的海绿石钾–氩年龄与地层对比.中国地质科学院院报宜昌地质矿产研究所分刊,1(2):103–111.

乔秀夫,高劢.1997.中国北方青白口系碳酸岩Pb-Pb同位素测年及意义.地球科学——中国地质大学学报,22(1):1–7.

宋彪,乔秀夫.2008.辽北辉绿岩墙(床)群及二道沟组玄武岩锆石年龄及其构造意义.地学前缘,15(3):250–262.

苏文博,李怀坤,徐莉,贾松海,耿建珍,周红英,王志宏,蒲含勇.2012.华北克拉通南缘洛峪群–汝阳群属于中元古界长城系——河南汝州洛峪口组层凝灰岩锆石LA-MC-ICPMS U-Pb年龄的直接约束.地质调查与研究,35(2):96–108.

孙枢,从柏林,李继亮.1981.豫陕中–晚元古代沉积盆地(一).地质科学,16(4):314–322.

万天丰,卢海峰.2014.中国东部陆壳洋幔型岩石圈及其形成机制.大地构造与成矿学,38(3):495–511.

汪洋,程素华.2011.中国东部岩石圈热状态与流变学强度特征.大地构造与成矿学,35(1):12–23.

王志宏,张兴辽,屠森.2008.河南省地层古生物研究.郑州:黄河水利出版社:17–85.

武铁山.2002.华北晚前寒武纪(中、新元古代)岩石地层单位及多重划分对比.中国地质,29(2):147–154.

吴福元,孙德有,张广良,任向文.2000.论燕山运动的深部地球动力学本质.高校地质学报,6(3):379-388.

吴元保.2004.锆石成因矿物学研究及其对U-Pb年龄解释的制约.科学通报,49(16):1589–1604.

吴智平,侯旭波,李伟.2007.华北东部地区中生代盆地格局及演化过程探讨.大地构造与成矿学,31(4):385–399.

席文祥,裴放,巴光进.1997.全国地层多重划分对比研究41:河南省岩石地层.武汉:中国地质大学出版社:2–83.

阎玉忠,朱士兴.1992.山西永济白草坪组具刺疑源类的发现及其地质意义.微体古生物学报,9(3):267–282.

翟明国,孟庆任,刘建明,侯泉林,胡圣标,李忠,张宏福,刘伟,邵济安,朱日祥.2004.华北东部中生代构造体制转折峰期的主要地质效应和形成动力学探讨.地学前缘,11(3):285–297.

张宏,袁洪林,胡兆初,柳小明.2006.冀北滦平地区中生代火山岩地层锆石U-Pb测年及启示.地球科学——中国地质大学学报,30(6):707–720.

张旗,王焰,钱青,杨进辉,王元龙,赵太平,郭光军.2001.中国东部燕山期埃达克岩的特征及其构造–成矿意义.岩石学报,17(2):236–244.

张旗.2013.中国东部中生代岩浆活动与太平洋板块向西俯冲有关吗? 岩石矿物学杂志,32(1):113–128.

张岳桥,董树文,赵越,张田.2007.华北侏罗纪大地构造:综评与新认识.地质学报,81(11):1462–1480.

赵越,张拴宏,徐刚.2004.燕山陆内变形带侏罗纪主要构造事件.地质通报,23(9):854–863.

Gilder S and Courtillot V.1997.Timing of the North-South China collision from new Middle to Late Mesozoic paleomagnetic data from the North China Block.Journal of Geophysical Research,102(B8):17713–17727.

Koschek G.1993.Origin and significance of the SEM cathodoluminescence from zircon.Journal of Microscopy,171:223–232.

Liu Y S,Hu Z C,Zong K Q,Gao C,Gao S,Xu J and Chen H.2010.Reappraisement and refinement of zircon U-Pb isotope and trace element analyses by LA-ICP-MS.Chinese Science Bulletin,55:1535–1546.

Ludwig K R.2003.User’s manual for Isoplot 3.00:A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel.Berkeley:Berkeley Geochronological Center Special Publication,4:25–32.

Weng W H.1927.Crustal movement and igneous activities in eastern China since Mesozoic time.Bulletin of Geological Society of China,6:12–21.