对话吴长江

汪家明/人民美术出版社社长

吴长江/中国美术家协会分党组书记、副主席

2014年12月5日人民美术出版社

[编者按]作为美协的掌门人,吴长江先生在中国美术家协会工作了七年多,美协在中国当代美术发展中起着团结美术家、促进美术事业发展的重要作用:其间吴长江先生牵头恢复全国青年美展、组织中国中青年美术家海外研修项目、关心少数民族美术,取得了很好的社会反响,推动了当代美术的发展。作为“文革”后中央美院恢复招生的第一批学子,吴先生有着丰富的个人艺术经历,也创作了许多优秀的作品:作为一位熟知中国美术现状、时刻思索中国美术未来发展的艺术家,他的审美取向和对美术发展问题的思考相信能够给美术界一些启示。为此,人民美术出版社汪家明社长特意约请吴长江先生作客本刊编辑部,娓娓叙谈,记录在此,以飨读者。

“临见妙裁”四个字非常美妙

汪家明:难得您今天有空。今年大半年都在忙第十二届全国美展的工作吧?这样五年一届的全国美展以后还会做下去吗?展览还有什么遗憾?

吴长江:是一直在忙全国美展,快忙完了。12月15日,第十二届全国美展获奖作品展的开幕式在中国美术馆举行,算是本届全国美展的收尾。将来全国美展如何创新、如何发展,可以讨论,但是这个展览平台还是应该延续,并且不断补充、提高,尤其要提倡在创作源头上再下功夫。如今的美术家们在创作方法、表现方式、技法方面进步非常大,但是需要更多地表现人、表现现在社会的发展变化。我觉得仅仅是走马观花,或者是简单的一些裁缝式的、简短的记录,是远远不够的。确实得往下沉。

汪家明:时代的变化给艺术家提供了更好的创作条件,也带来了一些负面的影响。现在这种沉不下去的情况如何改观呢?

吴长江:这种情况的直接后果就是虽然创作的整体水平有所提高,但特别突出的作者和作品少。这是多年积累的问题,因为它跟社会的发展变化、经济的发展求快有关。在这种状态下,有时候欲速则不达,容易忽略艺术本身的发展规律。创作一件作品,得有一个酝酿、积累、收集素材、最后成型的过程。然而现在,创作的时间被大大缩短了。

汪家明:其实这和我们出书一样。我最近参加东亚出版人会议,大家也在讨论“快”的弊病。这可能是一个世界性的问题。好东西为什么出不来,因为做得太快了。

吴长江:太快太多,展览很多、出版物很多、资讯很多,各种各样的媒体也非常多,但是每一种艺术形式都有其自身的发展规律,打破这个规律,最后完成的艺术作品效果就可能受到影响。

汪家明:您是不是在公开场合下不这么讲?

吴长江:讲。要出人才、出精品,不但要公开讲、还要多讲,大声呼吁、采取措施,才能真正推动艺术创作的发展繁荣。

汪家明:不能仅仅只看到进步的方面,还需要在不足的方面进行反思,才能促进更好的发展。

吴长江:好的方面当然是需要肯定的,近年来确实也涌现出了不少优秀美术家、优秀作品;但是我们现在更要思考一些存在的问题,包括我们组织美术创作的方式上,也需要反思。今天参加李可染先生逝世25周年的纪念活动时我也说这个事。像李可染先生这样的大家,实际上他的艺术道路、创作基本上就是这条线:坚持观察生活、写生创作。写生也不是照描对象,而是有很多艺术的处理、取舍。有个朋友给我刻了一方图章,叫“临见妙裁”。这是顾恺之的话,其实就是说写生,画你看到的东西,但要经过选择、经过艺术加工。我说这四个字非常美妙,实际上就是在原初的状态下选择,作为艺术来表达。

汪家明:现在是不是也有艺术家只讲主观,不讲客观、不反映现实社会?

吴长江:您说的现象有,但是现在的问题是什么呢?一是快,二是认为今天的艺术发展不需要那些老的东西了。我们要创新,但是“新”是从何处而来呢?不能缺少基础,哲学的、思想的、艺术的、文化的基础。现在展览多、作品也多,但是给人印象深的东西少。如今能拿起笔对着对象画的多是老一辈的画家,很多年轻画家画不了,画了也不好意思拿出来,干脆就照相,记录点形象、记录点素材,回去以后对着照片画。画的东西变成临摹照片了,那就不是艺术创造了,完全是一种制作,照片的痕迹会很浓。

汪家明:的确,这也是一个需要改进的方面。

吴长江:这就是现在出现的一个明显的问题。还有一种更省事,把图像打在画布上、纸上,照着描;或者是喷绘一层,然后在这个基础上再画、做一些效果,形也非常准确。但是这个准确是照相标准上的准确,不是绘画。绘画时人的眼睛和手控制的形是和人的感受有关的,不是像照相机一样机械的记录对象。现在有人觉得直接面对对象画是落后的、没有价值的。但实际上,绘画创作要是离开了画家对对象的深切感受、离开了画家用手来记述的方式,就很难有艺术的含量和表现力了。

汪家明:会不会有人批评您的这种观点太陈旧了?现在有一种时髦的画法就是在一张照片上面用油彩再画上几笔。

吴长江:德拉克罗瓦、德加等欧洲画家也使用照片,但那照片也是他们自己用于创作的资料。他们的绘画看不到照片的痕迹。我前几天在广东美术馆参加一个活动,看到一位刚刚去世的厄瓜多尔老画家(萨尔瓦多)作品展,引发我一点感触。他的作品个人风格非常强烈,能让人感受到发自艺术家内心的一种强悍。他画的人物、景,都画得“狠”,并蕴含着力量,包括人物、热带水果以及一些构成的东西。他的作品和墨西哥壁画三杰——里维拉、奥罗思科、希克罗斯风格类似,你可以看到他们的作品中蕴含着玛雅的文化、自己传统的文化,包括这些民族百年来受欺辱的历史,艺术家就是从中萌发了创作的激情。那些作品不是“好看”,但给人印象很深,极具震撼力。看完这个展览回来,脑子里都是这些人物的形象和色块构成。

汪家明:现在绘画的观点、艺术的观念比较多元,让人无所适从。

吴长江:有很多新鲜的名词被拿过来了,直接用在艺术上没有经过消化。说到绘画的观点,最初、最根本的观点我们必须弄清楚。我们现在的创作和生活条件都大大改善了,但有些画家忘记了自己是美术劳动者,比较懒,创作缺少激情、缺少创造力。我们都听说过董希文、黄胄、李可染先生这些老一辈的美术家当年的创作状态。现在有了更优越的条件,创作条件、生活条件提高了。在这个时候,要出精品力作,需要画家真正去全部心力地投入一线生活,需要画家精练自己的技艺,需要画家持之以恒的坚持、反复磨练,确实难度加大了。这跟80年代不一样,80年代人的生活简单、清贫,没有市场诱惑,精力集中。

汪家明:您说的那种能够深入、全身心投入艺术的画家是不是也有。

吴长江:当然有,但还不够多,要鼓励更多的青年画家深入一线,下去的时间长些,多些体验、感动——时间长了,想法就出来了,不可能像过去那样,出去五六天,这看看、那看看,画一点回来或者照一些片子回来做一个创作、然后展览。当然,由我们美协来组织艺术家深入生活只是一种形式,我们希望美术家们多去外面走走,多了解了解外面的情况,这是最低要求。更进一步,美术家自己要找时间不断地下基层去。长期不懈的坚持下去,创作的面貌就会发生变化,作品的艺术质量就会不断提升。其实,这不是落后不落后的问题,而是手艺决定的。这种架上艺术决定了画家必须要动手、必须要思考、必须要有积淀。画家没了这个基础,就谈不上艺术的表达。比如朱乃正先生,经过几十年的磨练、积淀,最后他的艺术教学、艺术创作、学养素质都达到了一个很高的高度,形成了他严整的艺术名家风貌。

汪家明:这和他被下放到青海有关系吗?

吴长江:有很大关系。朱老师我们比较熟,我们同他有几十年的接触。他曾经开玩笑说过:“没去过青海的画家算不上画家。”实际上,朱老师强调了青海高山大水对人的精神境界的影响,艺术家的胸怀视野对于他的艺术至关重要。美术家的成长很个人、更个性,到任何年龄都需要有激情,不能以先进和落后来解释艺术。五六百年前,凡·艾克兄弟画了《羔羊的崇拜》,油画开启是从这两位兄弟开始的。谁说这是落后的?没有。你感叹的只是六百年前这样的人能够画出这么精妙的感觉,代表着那个时代人类的智慧、能力。那时候人类认识自然还比较有限,怎么画光?一个人物周围一圈金线是光芒,还没有现在光学的科学研究,但是他们有很多表现的办法。现在人看着很惊讶,因为有的东西我们现在都做不出来。所以应该说文化不是落后先进的问题。我觉得,像艺术这样的东西,古今中外都一样,比如玛雅文化,或古希腊的一些残垣,这种高度现在都不能复制。

我专门去看过凡·艾克兄弟的画。圣保罗大教堂收藏的那幅画是他们最大的作品。这件作品流传下来本身就是传奇,哥哥和弟弟两个人画,哥哥画了3年离世,弟弟接着画,用了8年时间完成的这张画。研究美术发展史,给我的启发主要是两点,一是艺术创造其实是艺术家用生命完成的,二是我认为任何时期艺术创作的高峰都代表了那时期人类的智慧。正如达·芬奇的画册封面所写的:当人们还沉睡的时候他醒了。他是一个博学多才的巨匠,无论涉及哪个面都是具有创造性的,城防工事、武器、飞行器、各种建筑……文艺复兴不仅是绘画雕刻的复兴,更是文化的复兴、人的思想的解放。

汪家明:还有文学。

吴长江:人的思想、文学、戏剧,真是沐浴在空前的阳光之下。文艺复兴开启了新的时代。所以如果现在仅仅学文艺复兴美术的形态,它是什么画法,把那个画法拿过来重复,这太表面、没有实际意义。

有缘藏族题材

汪家明:您是1988、1989年三十四五岁时候在西班牙和法国巴黎进修?西班牙的绘画艺术您觉得如何?

吴长江:主要是在西班牙马德里和格拉纳达。西班牙的绘画有一个特点:用黑,很有力量。比如西班牙南方女人喜欢穿黑裙子。他们非常喜欢黑。这是西班牙的民族性,连房子的屋顶也是黑的。黑给予西班牙绘画一种力量,这力量是混血的,很有艺术感染力。西班牙绘画17世纪辉煌一百来年以后,到18世纪只有一个戈雅;隔了两百年,20世纪则出现了如米罗、达利、毕加索,包括后来的塔皮埃斯等一大批伟大的艺术家。

汪家明:您去的时候其实已经在中央美院工作了。

吴长江:我去的时候是美院的青年教师。我是1982年版画系毕业后留校的。我和刘大为、孙景波、华其敏、史国良是同年入学的同学。他们是研究生,我是本科生。

汪家明:教你们的老师都有谁?

吴长江:那时的老师以一大批名师为首,在教学一线的,如李桦、王琦、彦涵、古元先生,还有詹建俊、孙滋溪、伍必端、罗尔纯、庞壤、杨先让等。靳尚谊先生“文革”后是版画系的素描老师,詹建俊先生当时也教素描。那时,学校对版画十分重视,因为版画跟别的画种不一样,是与中国革命和社会发展联系最紧密,发挥了战斗作用的画种。所以那些大家在三四十年代都是以版画创作闻名。我的毕业作品是石版画《西藏组画》。

汪家明:那一段为什么都画西藏,陈丹青也画西藏。

吴长江:也受到他的影响。陈丹青从西藏回来,我们到他那去看他画的一本本速写,很激动。他去西藏早,70年代末创作《泪水洒满丰收田》就有很大影响。1980年毕业了,他的毕业创作《西藏组画》在社会上反响挺大的。他用组画的形式画西藏,用的古典语言过去没有。过去油画系的毕业创作基本上都是用一年时间完成一幅大画。他的画幅不大,却很有内涵。

汪家明:好像当时也不光他一个人画西藏,中央美院还有一批人。在中央美院画藏族题材是有传统的,最早像董希文。

吴长江:很多名师都曾画过西藏,董希文先生是最具代表性的。还有如潘世勋老师也一直在画。我们前天上午到八一电影制片厂调研,看到《农奴》的剧照。当年八一厂拍电影,在去日喀则的路上碰到董希文在那画写生,一个藏女捻牛毛线,这样甩一下在那捻牛毛线,下头有个坠坠着,很自然。八一厂的摄影就拍下来了。

汪家明:您在准备毕业创作时开始画西藏,还是之前就已经开始画了?

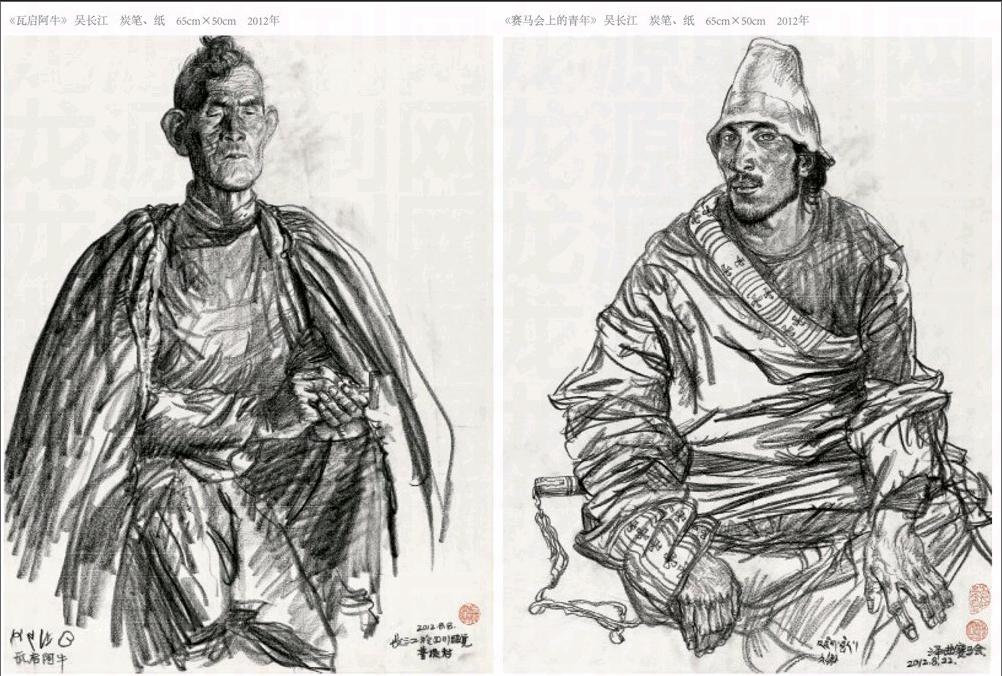

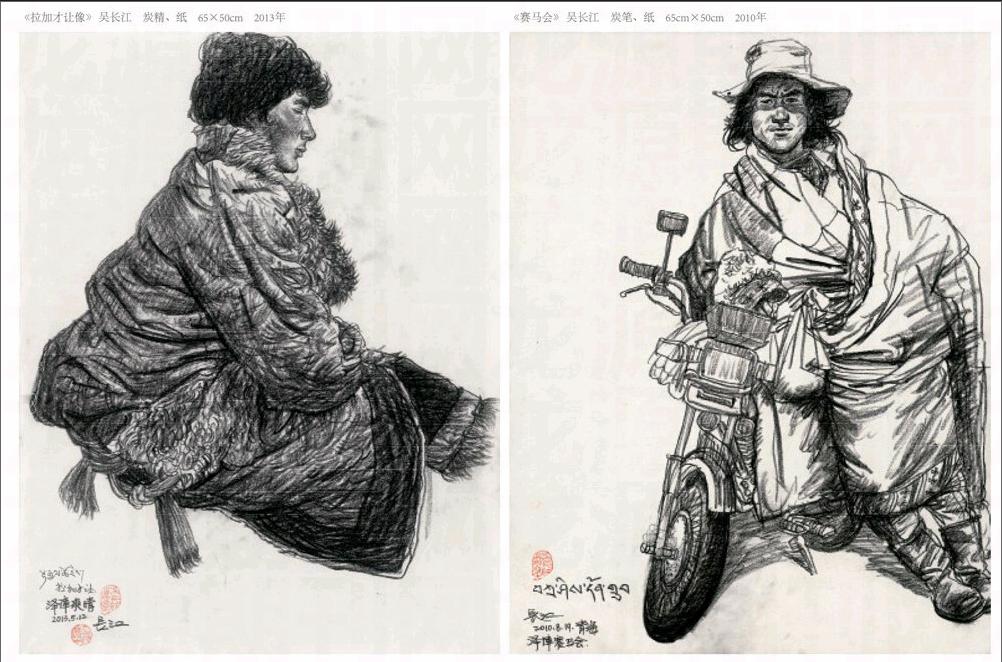

吴长江:之前的创作上没有找到合适的主题和表达方式,因为那时候我的生活面比较窄。我1973年在天津艺术学院附中毕业,后留在工艺系教基础课。1978年考入中央美院后,先是画我的家乡天津海边的船员生活,可是总感觉有劲儿使不出来。看到陈丹青的创作以后,就感觉这个题材适合用我的写实能力来表达(比如画高原人)。1980年,由版画系的老师带队,去了甘南的一个嘎海公社。从那开始,我就用我的写实能力来表现藏族。那次回来,就画了一张《挤牛奶》,这还不是毕业创作,后来毕业创作重新画了。我开始用自己的方式画,这种方式写生很有挑战性,为什么?在课堂上的写生能力,是对着一个不动的人画;藏族哪是这样,面对的不是模特,坐着坐着跑了,可能你就画了一半。还有光线的问题,他可能就是在一个屋子里面坐着,黑黑的,不像课堂上能选择最好的光源角度。这样画锻炼了一种能力,就是概括能力,快速把对象造型固定下来,要不然可能画一半就跑了。

汪家明:描画对象是预先约好的?

吴长江:哪是预约的!看着了,然后连拍带打的一块推着就过来了。牧民天性纯朴、直接,身体很结实,很乐天的感觉。每次去牧民散居点,就是怵头藏獒。一个帐房一个帐房的下来,完全靠速写记录,辛苦但是充实。

汪家明:怕狗咬怎么办?

吴长江:拿大画夹子来回抖,不让它接近,提前喊主人出来。藏獒的特点是除了主人以外,其他人都咬。藏獒是高原上一种特殊的动物,它不是一般的狗,是野兽型的,真要让它咬了就麻烦了。

汪家明:您也学了一些藏文吗?

吴长江:最简单的问候的话,安多话、康巴话,你好、去哪,交流也简单,能说几句,他们就觉得挺亲切的。可以交流、才能画画。我1983年第一次到青海,那时候是坐长途公共汽车去玉树。路上要3天,第一天到河卡、贡河那个地方,睡一夜,第二天早起坐车再走。那时候的汽车是带鼻子的长途汽车。第二天不是在玛多,就是在温泉睡觉。玛多属于果洛,玛多那个地方海拔也不高,4300米,但是经常死人。那个地方缺氧的严重程度,去了就有感觉,不仅是头疼、难受了(那都是正常的),几乎没什么人在街上走动。那是另外一种寂静。在玛多,经常听说有民工晚上喝点酒、吃点牛肉,第二天就没了。

汪家明:您画藏族这个题材为什么最早是到青海,而不是西藏?

吴长江:不仅是我,许多画藏族的人最后都知道,从绘画的角度说,形象上最入画的就是青海的藏族百姓。

汪家明:我明白,就是您说的最强悍的。

吴长江:最强悍的,包括四川甘孜、色达、石渠、青龙这些地方,每个地区民风都不一样,服饰也都不同。像石渠那个地方,小姑娘戴小羊羔皮做的小凉帽,非常时髦大气,上面是蓝色的彩缎子装饰,那小凉帽戴着就跟欧洲18、19世纪贵族戴的帽子是一样的感觉。说实在的,藏民族的文化,从美术的角度观察,从外表看,都能感受到这个民族它对形式美、对色彩对比、线条和构成,对绘画语言应该说是深入人心的,那些袍子的装饰都非常漂亮,不是表象,是内在协调、对比,节奏感极强。安多地区的服饰特点是简洁,它的装饰,大袍子上这一溜过去是装豹皮、虎皮,现在不是了,现在是彩色布,一溜。袖子两段,袍子底下有几块,就是这个装饰,简单、简洁。康巴人、玉树的装饰复杂,女性的服饰更复杂,包括发辫。过去传统的发辫是捻出来的,到一定程度要加黑线,不是真的头发。除此之外,音乐、舞蹈就更加丰富多彩了。我画藏族人物,最喜欢去这些地方。

汪家明:您是后来找到了这个地方的吧?本来也不知道。

吴长江:一开始不知道,去得地方多了,慢慢地找到了。90年代开始,我对藏族的历史、文化和各种地方志都有浓厚兴趣。比如我去阿坝州,慢慢开始了解这里土司和多民族聚居及交往情况。这个地区当时的文化、经济、各方面发展情况,也包括重要的历史人物,我利用写生和搜集创作材料的机会都做了一些了解。我的兴趣广泛。遇到机会也去拜访一些历史人物,比如拉鲁·次旺多吉,我1990年在拉萨访问过他。西藏现代史上很多事都跟他有关,他是阿沛-阿旺晋美之前的昌都总管、西藏地方政府的嘎伦。

汪家明:您说的那一代藏人,我看过上世纪30年代摄影家庄学本在青海果洛拍的照片,忘不了那些人物形象,每个人都很有特点

说特点还不够,其实是很有内涵,说强悍或硬朗或丰富都可以。

吴长江:的确不仅是强悍,他们的特性显露出了人最原本的那些东西,血气方刚的、有生气、有力量的。特别是游牧民的形象,纯朴、野性中蕴含着俊美,那些美都隐含在细微的线条转折之中,是直线条构成的美,非常耐看。我曾带着版画系的研究生去这个地方,女同学们都惊呼这些小伙子们太帅了,全是硬直线条。游牧民族的强悍也是大自然造就的。为什么呢?适者生存的原则最生动地体现在他们的生活之中。小孩生出来,往牛的胃里面一放,牛的胃暖。体质弱的生存不下来,留下来的,身体棒,形象就非常帅。特别是康巴人、安多人,那个线条,跟希腊人造型相像,额头到鼻子是直的,有些微小转折又非常细腻,包括嘴角,没有粗糙的形。另外,藏族人的眼睛没有浑浊的,无论老人、农民、牧人,他们的眼睛都显得明亮智慧,没有咱们俗语说的傻相。智慧是哪来的?有许多人并没读过书,就是大自然给他们的,他们那种和天地自然和谐共生的生存状态,也感染了见到他们的人。

汪家明:您主要的创作手段是石版画?

吴长江:上学时主要做石版、铜版,也不多。工作以后画法就多了,比如素描、水彩。到牧区去画画的时候有难处,一个是带的工具要简便,因为太重的东西带不了,你要走路、要画,要找人,所以带着本子,画素描,后来尝试画水彩,记录一些色彩,西藏本身诱人的也是那种强烈的色彩,那种感觉非常美妙。开始水彩是小幅的。2006年我到玉树开始画半张纸的水彩人物,到2007年我开始尝试大幅作品。我当时有点较劲,想在现场那种缺氧的状态下,对着真人画能控制到什么程度。因为过去没人弄过那么大的水彩写生,而且是在高原。

汪家明:多大?

吴长江:宽1米20,高1米89。

汪家明:和真人一样大了。

吴长江:可以画成一样大,比真人稍小一点。通常是在北京做八块板子,裱好厚纸,纸是法国的水卷筒纸。裱上以后包上塑料薄膜运到青海在现场画。

汪家明:为什么要画大的呢?

吴长江:因为我自己要做展览的时候,全是小幅画,看的人感觉不过瘾,我也觉得需要有一些大的,可以练自己的控制能力,再回头画小幅作品时,就会表现的更丰富了。另外,这本身也是一个矛盾,在高原,大幅的画我过去没尝试过,比如说藏族牧民让画上两个小时就已经很长时间了,现在要画四五个小时、五六个小时。高原的人生活规律跟咱们不一样,11点左右人陆续到街上来,从老远牧区来买东西的,到下午三四点陆续都回去了,中间这个时间,如果找着一个人,站在这儿,我在这画,争取把它完成。我觉得是跟自己挑战,能不能把这种大幅面的画完成。当然这不仅仅是写生了,为什么呢?你站起来画这个人头的时候和坐着在画脚的时候,透视都变了,你这个画面肯定是你离着一定距离看的,画面的比例、构成、构图比较舒服就够了。你这样画,开始坐着,在这画脚。所以远处看站得比较舒服就可以了。我说挑战我自己,就是把控能力。对方总是要动,不可能不动,怎么办呢?就用最快速度把头、手的形固定在纸上,其他的,比如袍子,一会儿这样的一会儿那样了,没关系。开始我定的几个东西基本上感觉舒服了,我就在这个基础上把它画充分。所以实际上是半创作式的。这些画拿回来,朋友们看到,认为生动、有力量,而且耐看。这种挑战就是在积累。每次夏天休假,12天左右,我去了也就画一张到两张这样大的。有的时候找不着合适的对象,形象不够强,就画小幅的素描。如果形象合适,状态也好,就画大的。这也是看运气,就是碰。有的时候他的状态好,你的状态也好;有的时候他状态好,你头晕,这也画出不来。

汪家明:您现在是用什么材料画?

吴长江:我是拿水彩,水彩容易带,容易改,也不存在像油画那样的问题,画着画着下午没法画了,得让它完全干透,明天再接着画。但明天人都走了。所以只能画水彩。其实这种方式就是画形体的要点,用水彩也可以画出素描基本形,但不能画的太重,因为还要涂颜色,颜色与黑白构成总体的形象。

汪家明:我以为您的画是用炭笔画了,然后加上色。

吴长江:我是直接拿毛笔勾形,用淡的黑颜色,比如水彩黑,加水,直接对对象勾形,画错的线条留着作为参照,找到准确的形。一直往里画,画到最后有的时候愿意留一点随意的东西。1997年,有次请陈丹青看看我的素描写生,请他给我提意见。他的意见是画错的线要保留,这样画面生动自然。刘小东也看过,他说吴老师,你的画怎么这么干净。那个时候我的一个习惯,就是画回来以后,把手蹭在纸上的脏的地方都擦干净。过去很怕脏,做版画的习惯。他们说,你把这个擦掉以后,好像现场感减弱了。陈丹青说,你这画太准确了,保留一些随意性,显得厚实,生动感出来了。所以现在我画大幅的,有一些水渍留下来,有的线条,特别破坏形的整体感觉,拿水洗,反复洗,有痕迹,很明显,洗是洗不干净的。但是有点痕迹不影响整体的大形,还显得生动、自然,也挺好的。当然不能太过,太过了就感觉收拾不了。这种方式我想再坚持几年,因为再到一定年龄的时候做不了了。

汪家明:到现在为止,您画了多少个藏族的人物?

吴长江:我说不出来。我同人家开玩笑,我说等死之前,要有一千张以上画得比较充分的好的人物素描留下来。现在应该有一二百张了。但大家都觉得看得过去的,也就一百多张。

汪家明:您觉得素描也好,版画也好,或者现在创作也好,对您影响最大的,无论是中国的还是外国的画家或理论家是谁?每个人都有自己的“守护神”。

吴长江:我喜欢的中外美术大家很多,每个时期都有侧重,喜欢凡-艾克、韦登,西班牙的苏巴朗、里贝拉、委拉斯贵支,佛兰德斯的凡代克、鲁本斯、伦勃朗、荷尔拜因,最喜欢的是版画家珂勒惠支的素描。他们作品看得相对比较多。西班牙的画家不画素描,看过委拉斯贵支有素描集吗?有也不过一两张。他就是我说的这种办法,在画布上拿着笔勾,勾完了上油彩,很少画纸上素描。抓青年美术家和少数民族美术工作

汪家明:您在中央美院工作时,担任过院党委副书记。

吴长江:2003年至2007年,共4年。我2007年8月1日正式到美协上任。换届后的第二年,也就是2009年,就是第十一届全国美展,加上这次十二届美展,等于是来美协后做了两届全国美展。去年是第八届美代会,到现在为止我来美协七年半了。

汪家明:我记得您有一次说,在中国美协您的想法之一就是要抓青年美术家方面的工作。

吴长江:我来了以后,在青年美术家方面,大致做了几件事:一是恢复全国青年美展。青年美展第一届是1954年,第二届是1980年,然后就停下了,我来美协后2008年做了第三届,2011年做了第四届,本来今年应该第五届,因为和全国美展时间冲突,推到明年了:二是建立了中国中青年美术家海外研修项目,从2009年开始,每年派几个人到国外就专项急需课题进行研修。现在这个项目已经有七期了,参加的人员有60多位。此外,还有中国西部青年美术人才培训计划,共与首都师范大学美术学院、中央民族大学美术学院合办了3期,形成一种发现和培养青年人才的良好机制,最终目的还是为了中国美术未来发展储备人才。

汪家明:研修多长时间呢?

吴长江:中国中青年美术家海外研修项目每人到研修国研修3个月,国家公派,目的地选择是根据申报的情况,比如说研究墨西哥当代美术,研究巴黎艺术城的,研究美国当代艺术的,或者研究日本绘画的专题,题目定了以后,进行初评、复评、面试、终评,经评委投票最终确定人选。

汪家明:想一个好点子容易,但要落实是很难的,就如评选、打分,搞得合情合理、达到实效特别不容易。

吴长江:这个项目从评审程序到选人的严谨,在社会上的反响是正面的。除了专题研修以外,还有一个目的是开阔眼界,为中国美术将来的发展积蓄人才。同时,实践类的青年画家观摩原作,提高技艺水平。一个美术家年轻时候开了一次眼,可能会影响他一生。

汪家明:这个事是很好,但是不是该美协来做呢,因为各个学校也有这种兴趣,现在公派去的也很多啊。

吴长江:美协做这个项目可统筹各方面美术的人才,面比较广。这个项目得到了国家财政支持,起初一年80万,现在增加到150万。将来研修的这些人里头只要有一部分能成为有影响的美术家,我觉得国家就没白花钱。现在做一个大型演出活动可能千万,我们几年下来了还没有到千万呢。青年美术家研修每次回来都有总结,出一本集子,就是海外专题的报告。美协针对青年还有一个项目,就是对西部青年美术人才的培训,新疆、西藏、内蒙古、贵州、宁夏这些地区的基层的文化馆、画院、院校的年轻人,我们和专业院校联系,培训几个月或半年再回去。一是培养西部少数民族地区美术人才,二是加大美术家的区域互动。

汪家明:您对少数民族地区一直比较关心,这与您个人偏好有关吗?

吴长江:我对少数民族美术有着极大的热情。少数民族美术是中国美术发展的一个独特现象。从2009年以来,我们组织了一系列少数民族的大型展览,编辑出版了6本少数民族地区专题展览画册:西藏——《灵感高原》、新疆——《天然南北》、内蒙古——《浩瀚草原》、云南——《七彩云南》、贵州——《多彩贵州》等。

汪家明:这些画册都是我们出版的,每册都很厚,内容充实,反响不错。实际上是把有关这几个少数民族地区当地的绘画和其他画家画这个地区的作品汇集到一起,选好的。

吴长江:我们在举办专题展览同时,也组织美术家到那些地区写生、采访、感受,画一些东西回来,进行创作。不但出画册,也搞展览。展览放在中国美术馆和中国人民革命军事博物馆。算下来一共做了六个展览,西藏两个,加上新疆、内蒙古、云南、贵州。少数民族题材的美术创作我的想法是,先打基础、先梳理一遍,做一个总结。每个专题展览都是总结了该地区新中国成立60多年来的美术创作。精品是需要积淀的,需要时间。为什么少数民族展览大家总的反映就是早期的作品好,新创作的作品弱一些?这个也正常,再过十年可能新创作的作品留下了六张、八张,加入到那个经典的行列。

汪家明:这都是您在美协做的一些有新意的工作,其实日常的工作也很繁重啊。

吴长江:日常的工作就更多了,如慰问基层、厂矿、部队的活动,美术支教,重大纪念日配合展览,抗震、抗冰雪灾害等。如邓小平纪念馆要补充一些作品,我们组织美术家来创作;还有美协机关与相关单位的合作等。

汪家明:现在的全国美协和新中国成立初期的美协有什么区别?

吴长江:那时的美协作用非常大,可以说统领全国美术;国家改革开放以来的美术格局变了,美协只能统领一部分,比如全国美展、组织一些创作、组织一些美术活动。现在美术院校、画院等也是全方位的,有对外交流,有展览,有自己的场馆,有自己的系统,不一样了。以前《美术》杂志如果发表一位美术家作品,很快就全国闻名了。但是现在不可能了,传媒发生了很大变化,已经更加多样化了。可以说现在美协和其他美术机构各自做着不同的工作,像刚才您问到的海外研修也好,少数民族系列题材的美术创作研究也好,包括青年人才的培养也好,都是美协在新的环境下通过充分调研、论证然后找到发展契机来发挥美协的作用。因此,现在我们的工作基础是如何在目前的格局下,尽最大努力发挥美协的优势和作用,推动中国美术事业的发展。

汪家明:具体说美协的宗旨是什么?

吴长江:宗旨当然是团结全国各民族的美术家,是桥梁也是纽带,联络、协调、服务,广大美术家和包括自由职业美术家在内的美术工作者。过去各地协会都叫“中国美术家协会某省分会”,比如“中国美协河北分会”,现在呢,就叫某省美术家协会,受省委宣传部、省文联领导,中国美协是业务指导。各地美协和中国美协联系很多且相互支持,有重要的美术活动通知下去、大家都很积极响应、密切配合。

汪家明:在您看来,中国美协如何进一步发展?

吴长江:这里头我觉得一方面美协要调整自己的工作,联系和服务意识都要调整,进一步加强。“美协心态”一定要调整,要服务全国美术家,服务业界的团体和个人。中央提出的要“延伸工作”,我们对自由职业的艺术家要做更多更实的服务工作,团结更多的美术家。

汪家明:您这七年半,在中国美协工作的生活是个什么状态?

吴长江:我妈说我是一匹劳碌的马,因为我是属马的。生活状态就是紧张,不断有各种各样的活动。很忙碌,但也感到充实、喜悦。在这个过程中,喜悦的是自己在推进事业发展过程中开阔了眼界。

汪家明:那您有时间充电吗?有时间读书吗?

吴长江:读书也有一定的方式,我出差的时候,等飞机的时候,基本上要带着书读,读的范围更多是与西藏、藏族相关的,当然也有较多的散文、小说等,包括历史上西藏相关档案,清代、明代的档案、文献,来往电文、文件,藏学的调查报告。

汪家明:您存的这方面资料一定很多吧。

吴长江:不少,包括地方的文史资料,青海、西藏、四川的。所有有关藏学的出版物,国内国外的,我只要看到的,都收藏了。同时,也为自己从事藏族题材的创作补充文史方面的营养。