基于“长尾效应”的区域科技共享平台文献服务研究

梁茹

[摘要]区域科技文献共享平台建设促进了各地区、各部门文献资源的整合共享和良性互动。以上海研发公共服务平台为例,对其文献服务的用户数据分析发现,研发平台文献服务的用户构成、资源保障及使用行为都存在明显的“长尾”现象。从“长尾效应”的视角出发,上海研发公共服务平台的服务改进和提升应着眼于扩大个性化资源供给、完善信息服务软环境与重视个性化需求分析,以形成资源、用户和需求的“长尾”,实现科技平台服务效用的最大化。

[关键词]区域科技共享平台;文献服务;用户分析;长尾效应

1概述

信息、网络等现代技术的飞速进步推动着文献服务进入了一个全新的发展阶段,资源重组和文献共享已成为数字时代信息服务的重要方式。为解决各地区、各部门科技文献资源建设条块分割、低水平重复和利用效率低下的问题,各省市相继搭建了一些区域科技文献共享平台,其宗旨是利用现代图书馆理念及先进的技术手段整合各部门、各地区丰富的文献资源和人力资源,有效实现各地区乃至整个国家科技文献资源的共建共享,发挥文献服务的最大社会效益和经济效益。正是在这样的背景下,上海研发公共服务平台(以下简称“上海研发平台”)作为一个区域性的科技基础设施和公共服务共享平台,以协作、共赢为目标,集聚了图书情报资源颇具优势的32家文献服务机构和专业图书馆,于2005年底推出了科技文献的全文传递服务,目的是为用户提供个性化的知识服务和无缝信息环境,架构泛在图书馆个性化知识服务的应用链,从而促进科技文献资源的高效配置和共享利用,为上海及长三角地区图书馆实现更为高效和个性化的文献服务提供公共平台。

在目前图书馆面临深刻变革的背景下,区域科技共享平台利用互联网链接和聚合零散资源,进行资源的最大范围汇聚和揭示,以形成更大的文献服务效应。它的搭建为各地区、各系统图书馆间的资源聚合提供了更为便利的条件,促进了各地区、各系统文献资源的整合共享和良性互动,其实践呈现出明显的长尾效应特点。根据OCLC副主席劳肯(Lorcan Dempsey)的观点:聚合需求就是通过聚集用户社区,以增加资源和对其感兴趣的用户接触的机会;聚合供应则提高了发现水平并降低了交易成本,更容易让用户去发现和获得,而聚合需求和聚合供应正是长尾的本质[1]。区域科技共享平台的文献服务正是“长尾理论”的成功应用实例,作为个性化的文献服务特色板块,它通过开发图书馆的“长尾”资源,达到了重聚整合零散资源及用户的目的,形成了新的个性化文献服务方式。上海地区拥有非常丰富的科技文献资源及广泛的服务需求,其科技文献共享平台的建设和运行具有极强的代表性和示范性,研究上海科技文献共享平台的文献服务状况将对全国各地区科技文献共享平台的建设和发展起到积极的指导作用。

2区域科技共享平台文献服务长尾效应模型

“长尾”的概念是由美国《连线》杂志主编安德森(Chris Anderson)在2004年10月提出,其核心思想在于挖掘网络经济中传统企业难以照顾到的那部分消费者的需求,通过加大“尾巴”的重要性而产生巨大的销量。安德森指出,在一个短缺的现实世界里,如果互联网企业能够捕捉到那些非主流的角落,让人们发现自己可以有更多的选择,这样用户就会越来越多地关注那些非主流事物,从而形成比主流市场更大的机会,这就是所谓的“长尾”[2]。

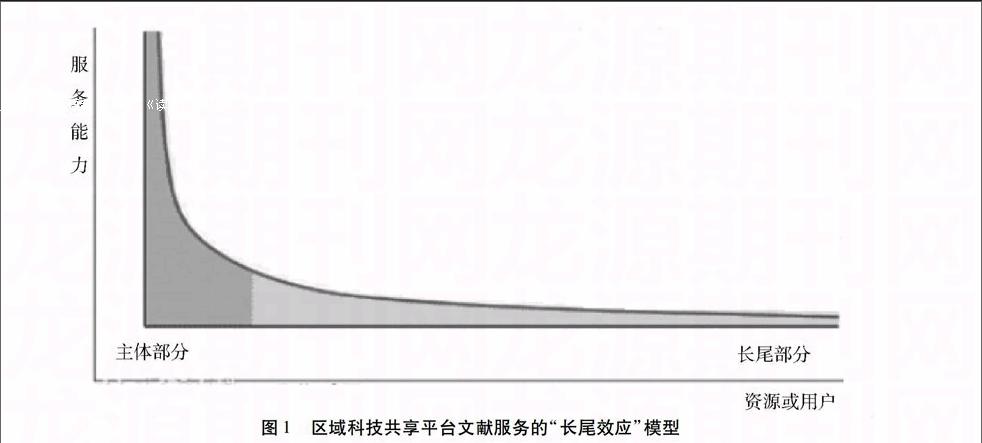

“长尾理论”提供了一种从整个图书馆系统角度来审视个性化信息资源利用的新方法,以分析在网络环境下图书馆的价值和影响。把商业领域的“长尾效应”运用到区域科技共享平台的文献服务研究,就是将分散在各个图书馆的信息资源与对其感兴趣的用户联系起来,最大限度地锁定目标用户群,充分实现用户群域面的延展,从而提高聚合需求,拓展图书馆的服务范围,最终提高文献资源的“长尾效应”及整体服务社会的能力。就目前国内图书馆的服务来说,通常都是重视“头部”主体用户群而忽略外围分散用户,从而导致用户群域狭小,制约了图书馆服务社会功能的实现[3]。而区域科技共享平台文献服务的“长尾”驱动力是通过网络平台来整合分散的供给与需求,针对不同用户提供个性化的文献资源服务,延伸了资源及用户群的“长尾”。从上海地区来看,大量的图书文献集中在高校及科研院所,一些中小企业和社会机构甚至连一个像样的资料室都不具备,但这些单位的创新发展同样需要最先进的科技资讯,其科研人员同样有着大量的文献信息需求,且他们的文献信息需求极具差异性和个性化特色,这些数量巨大的外围分散用户就构成了图书馆“长长的尾巴”。研发平台的文献服务正是通过解决这些外围用户获取信息受限于图书馆的难题,将各个图书馆在结构上无序、零乱甚至内容上缺乏关联性的资源进行有序化和重构,使图书馆变成了知识传递渠道的若干节点,从而将“长尾”读者群的多样化信息需求与图书馆的资源相匹配,最终很好地实现提升资源和扩大用户群的“长尾效应”,其模型如图1所示。 图1区域科技共享平台文献服务的“长尾效应”模型

3上海研发平台文献服务“长尾”现象分析

上海研发平台的文献服务目的是为了满足不同用户的个性化信息需求,但其文献服务质量很大程度上依赖于平台所拥有的文献资源和其锚定的用户需求之间的适配程度。因此,基于“长尾”视角对上海研发平台数字化、网络化获取模式中信息用户的个性化需求特点、行为方式及现有资源与用户需求(尤其是“长尾”需求)的差距进行分析研究,找出与之相适应的信息服务模式,针对不同的用户特点提出学科化、知识化、个性化的文献服务[4],是有效延伸图书馆资源和用户“长尾”、优化平台信息组织与服务、增强用户对平台科技文献服务黏性、提升“长尾效应”及平台整体服务功能的有效途径[5]。

3.1 用户构成中的“长尾”现象

上海研发平台成立至今已有10年,其用户规模从2007年的627人增长至2011年的9 735人,这一数字相对于上海市乃至长三角地区的科技人员数量来说并不算多。究其原因,主要在于近年来的Big Deal采购合同、回溯期刊数据库以及开放资源的逐步发展,使读者可以从本地获取的期刊文献大幅增加[6]。有数据显示,大英图书馆、加拿大科技情报所、法国科研中心情报所、美国国家医学图书馆、日本NACSIS-ILL等机构的文献传递量和期刊论文索取量都在下降[7]。可见,在电子资源日趋丰富和网络环境越来越畅通的环境下,科研人员尤其是高等院校和大型科研院所的用户对外部文献服务的依赖度将越来越低,而那些具备个性化需求特点的中小微企业和机构用户由于缺乏良好的文献保障体系支撑而对外部的文献信息依赖度较高,他们应该是平台文献服务中最具潜力的“长尾”用户群。但统计2007—2011年上海研发平台文献需求用户的单位属性,发现其用户主体还是集中在文献资源比较丰富和获取渠道比较畅达的高等院校和科研院所,企事业单位尤其是中小微企业的用户数量则相对偏少,后者正是研发平台文献服务亟须黏合的“长尾”用户。