台湾布袋戏:从传统表演艺术到文化创意产业

沈毅玲

摘要 台湾现代布袋戏在承继传统的同时不断创新,赋予传统艺术形式以时代感,进行商业化的尝试,形成成熟的布袋戏产业。本研究分析了台湾传统布袋戏转化为现代文化创意产业的产业环境,并以“霹雳布袋戏”为个案透视台湾现代布袋戏产业如何应对消费者需求,为传统表演艺术加值,实现从传统表演艺术转型为现代文化创意产业,以期为我国传统文化在当下的转型提供经验与教训。关键词表演艺术;台湾布袋戏;文化创意;霹雳布袋戏

中图分类号G24 文献标识码A

传统表演艺术在农业经济时代是民众重要且有限的休闲娱乐方式,民众对表演艺术的消费交织着教育、娱乐、交际以及宗教的需求。时至今日,传统表演艺术在经历社会结构变迁、经济转型、主流价值观转变、多元文化冲击后.日渐式微,不得不依赖多种力量的“救助”艰难为生。

反思传统文化在当代社会结构中的意义,我们不当只将其视为即将凋零的、过气的传统文化形态,而应视其为厚重民族文化之根本。因此发掘传统文化在现代文化构建中的社会价值与经济价值就尤显重要。文化创意视角的介入让传统文化实现“现代化转型”找到一个“水到渠成”的机遇。

一、台湾布袋戏产业基本状况

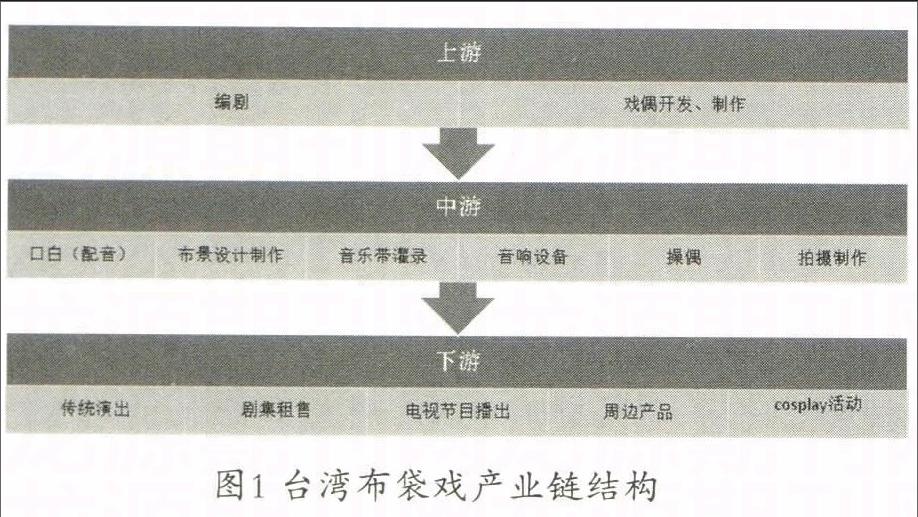

布袋戏亦称掌中戏,是用单手操纵人形戏偶进行表演的一种传统艺术形式,曾在我国大陆闽南地区极为盛行。明末清初,闽南布袋戏随移垦民众传人台湾岛,结合当地民间信仰,成为当地重要的庶民文化。历经多年发展,现代台湾布袋戏展示出多元的样态,拥有数量可观的布袋戏迷,形成特点鲜明的布袋戏产业。目前,台湾布袋戏产业链大致呈现以下结构。(图1)

目前台湾传统布袋戏演出无论演出数量还是盈利,在布袋戏市场中均占较小份额。传统表演受制于传播范围,同时也受到创新成本高,收益低等限制,形成产业化的难度很大。而在“创新”旗号下的现代布袋戏产业则以其经济实力和创意的号召力,打通上下游产业链各环节,实现规模化影剧制作、周边产品持续开发及售卖市场不断拓展的良性发展。原本为传统布袋戏演出服务的编剧、戏偶制作、布景等,也已成为现代布袋戏产业链条的有机组成。

目前台湾市场所售布袋戏剧集主要有霹雳国际多媒体有限公司(以下简称“霹雳”)的“霹雳布袋戏”、大天宇影视传播有限公司的“天宇布袋戏”(现“大天宇”已解体为“天宇”及“新世纪”两家公司)、天地多媒体国际有限公司的“金光布袋戏”以及沈明正的“好彩头古书布袋戏”等。除沈明正的古书题材布袋戏外,其他布袋戏大多以超现实表现形式为主,将武侠题材与科幻、高科技手段结合在一起。其中“霹雳布袋戏”在当代台湾社会有极高的号召力,几成台湾布袋戏的代名词,影剧租售市场亦以其为主流。

此外,2000年前后出现的“阿忠布袋戏”以“娱乐至死”的精神通过与台湾电视娱乐节目结合颇受观众欢迎,成为电视布袋戏的一种新形式。但是由于团队势单力薄,创新后继无力,只能“昙花一现”。

二、台湾布袋戏产业环境分析

文化带上商业特质进入消费领域,并以现代产业的方式运营,是现代文化消费的“都会性”使然。“都会”一词提示了消费环境的变化,传统文化以“产业”示人,并非一厢情愿,而是顺应现代社会发展之势而为之。台湾当前的消费环境决定了台湾布袋戏产业所应做出的转变与创新。

(一)经济压力下的文化政策转型

台湾对文化创意产业的重视始于20世纪末。由于亚洲经济危机,台湾“亚洲四小龙”的地位受到动摇。台湾此前倚重的非创意性代工生产模式给台湾社会经济带来压力,产业结构的转变已是应对经济危机的不二之选,加之全球新经济已转变为以创新为主旨知识经济形态,因此台湾当局提出发展“文化创意产业”。在“挑战二○○八”发展重点计划中台湾当局首次将“文化软体”视为重要产业。台湾传统文化的独特性逐渐被重视,布袋戏产业迎来了春天。

2006年台湾“行政院新闻局”举办“Show台湾!寻找台湾意象系列活动”,布袋戏成为民众心目中最能代表台湾的文化符号。尽管传统文化成为“符号”,年轻受众对其文化内涵可能不甚了解,但不可否认,当符号内化为文化记忆的时候,也是打开了传统文化发展的一扇“窗”。这些文化政策和文化活动让台湾布袋戏铺展到更广阔的层面上,推动布袋戏文化也成为塑造台湾文化个性的重要标识之一。

事实上,霹雳布袋戏近年来所获奖项也能管窥台湾当局意图激发传统文化增值能力的倾向性:2005年《霹雳九皇座》剧集获台湾金钟奖最佳导演奖,而后,霹雳连续获得多项文创精品奖项。台湾当局将霹雳标树为“台湾文创产业中最具代表性的指标企业”的意图显而易见。

(二)民间保护氛围营造

布袋戏之于台湾传统文化,特别是对台湾庶民文化而言具有重要意义。传统布袋戏与台湾的民间信仰有密切联系,贯穿于民众日常生活与重要节庆中,不仅是普通民众休闲娱乐方式,也是民众接受习俗教育、表达对神灵敬畏之心的重要形式。

从20世纪70年代开始,台湾社会的“本土化”尝试让民众对传统本土艺术的价值有了新的认知。越来越多的学者和普通民众参与到本土艺术的保护活动当中。如财团法人西田社布袋戏基金会便是以“布袋戏传承”为号召的组织。“西田社”成立于1985年,是由台湾学者自发成立的第一个关怀布袋戏的民间团体,不仅进行演出推广、从事戏曲研习、剧团辅导等活动,也利用自身的优势收集整理了布袋戏的历史资料,进行戏曲的学术研究、出版刊物,从学术的角度承扬布袋戏传统。基金会参与民间文化保护与发展是台湾传承传统文化、发展现代艺术的特色,“中华民俗艺术基金会”、“中华文化艺术基金会”等财团法人也在积极保护与推动民间艺术的发展。

而台湾“云林国际偶戏节”、“高雄国际偶戏节”等民间艺术交流平台更是提升了台湾民众对乡土文化的自豪感。

台湾民间社会对传统艺术保护的推动也为台湾布袋戏营造了一个宽松自在的发展空间。

(三)娱乐消费理念的变化

在娱乐多元化的当代环境下,任何一种文化形态能否获得生存的动力与能力,很大程度取决于对这种文化形态进行消费的消费者的认同与选择。

目前文化创意产品的消费者主要是出生在资讯时代的群体,即所谓“e世代”。他们一出生就接触新兴的传播工具,电视以及后来的互联网、即时通讯终端等改变了他们对时间和空间的认知,资讯的便捷化与多样化使得他们对信息的比较、挑选能力也比以往任何一个时代的人更强。在长期的视讯环境中,影像思考方式逐渐占领主流,快速生活节奏中形成的“速食文化”也成为这个时代碎片化逻辑的“供养者”。因此“效率优先”“价值意识”往往成为他们衡量资讯价值的首要标准。传统表演艺术要赢得他们的“芳心”必然要去掉繁文缛节。

对台湾e世代而言,“个性”是他们塑造自我形象的首要标准,“差异化”理念深刻影响了他们的消费观念。产品成为自我“与众不同”的“装备”,是有个性化生活的需要,而非延续生命特征的生存需要。因此产品的“性格”的凸显成为与同类产品竞争的必要手段。个性化消费也要求商家的营销策略需要标示产品的个性特征。

可以说现代文化消费是民众塑造个性的消费,民众购买的并非娱乐的方式与场所,而是消费产品所附属的个人情感、个性确认、族群归属等的品味认知。

三、“霹雳”为代表的现代布袋戏产业

基于前述产业环境分析,对当前台湾布袋戏产业发展而言,政治与文化环境均处于利好状态,核心的影响因素是越来越具选择自主性的消费者所构成的市场。台湾霹雳布袋戏顺应社会变迁,将文化创意理念融入传统布袋戏表演,使之成为台湾目前为数不多能实现盈利的传统文化创意产业之一,它不仅浓缩了台湾布袋戏产业的特征,更是台湾传统文化资源产业化的“范例”。本研究以“霹雳”为例透视台湾现代布袋戏产业如何围绕“消费者”这个核心来营建产业链。

(一)产品内容创新

“霹雳布袋戏”虽脱胎于台湾传统布袋戏表演,但却是以内容生产为核心的现代文化创意产业。产品内容的创意是文化创意产业的核心部分,也是传统文化资源转型为现代文创企业特色所在。

1.凸显现代感官元素。中国传统戏剧在表现方式上讲究程式化与抽象化,传统木偶戏表演也同样遵循这样的表演原则。台湾布袋戏从20世纪60年代初期登上电视屏幕之后,就开始脱离木偶舞台演出的方式,尝试吸收电视节目制作“镜头”的概念,用剪辑技巧来凸显故事。

经过半个多世纪的发展,如今霹雳布袋戏不仅承继了这样的制作理念,且以超现实的表现方式直接作用于受众视听。霹雳布袋戏很重视武打场面效果,使用3D动画技术进行修饰,增强具有冲击力的声光影音效果。为了更贴近现代审美,霹雳布袋戏参照时尚武侠剧修改戏偶造型,不但服装有了流行的元素,戏偶脸谱也不再是传统戏剧脸谱,而是具有现代美感的人物妆容。为了让现代元素更为突出,霹雳布袋戏弃用传统乐器配乐,吸收节奏较快的、张力较大的现代流行音乐,依剧本场景设计乐曲,并为重要角色打造专属的个人配乐,以此强化角色印象。

诸多调动感官的现代元素加入,缩短了现代审美与传统艺术之间的距离。通过技术的代入营造出具有时代感的观赏环境。

2.剧情的多元生发性。霹雳布袋戏在情节设置上继承了传统剑侠戏的武侠剧情发展模式,也保留重视诗词文采和对白搞笑诙谐的特征,并加入了不少具有科幻、神魔色彩的剧情,极度生发了戏偶展示的可能性。不仅“异次元空间”成为霹雳故事发生的境地,外星人、生化人、吸血鬼等也随时可能出入于剧情之中,而模仿现代武器、生活器具的道具也在剧中频现。为了让角色存在的时空更具合理性,霹雳系列剧对时空背景的交代进行模糊化处理,突破确切时空的限制。

编剧还注重将现实社会的现象加入剧中以贴近观众的接受心理,叛逆、暴力等元素不时出现,以营造出峰回路转的剧情。台湾领导人马英九也曾称赞:霹雳布袋戏在角色的设计上,的确让外界常常联想到许多政治人物和政治生态,也说明戏剧可以反映社会百态和人生。选择对政治的解构,是霹雳对现代生活做出的积极反应。

3.人物塑造。人物塑造方面,霹雳布袋戏的角色改变传统布袋戏中的善恶二元对立,扁平的人物性格丰满起来,复杂的人物性格与新鲜的剧情引发了戏迷们猜测剧情发展的乐趣。而扑朔迷离的线索与剧情冲突更加强化电视布袋戏节奏的紧密感,进而不断刺激受众的收看欲望。

霹雳布袋戏的人物设计注重对时兴的漫画、小说、游戏等流行文化文本的借鉴。《灌篮高手》《白发魔女传》等都成为布袋戏人物角色的参照。从目标受众群体中所流行的文本中吸收养分,进而生产受众所喜爱的角色与情节。这也是快速吸引观众注意力的便捷手法。

台湾传统布袋戏经过长时间的商业化演变,在剧本的创新上获得长足的进展,而霹雳布袋戏更是成了台湾电视布袋戏的“集大成者”,形成了具有现代性特征的内容生产产业模式。霹雳布袋戏的受众定位是年轻的大中专学生群体,丰富想象力、现代审美及初入社会的人性认知形成了霹雳布袋戏剧本创作的基础。与目标受众需求投契成为霹雳布袋戏内容创新的标准。

(二)营销策略

1.影视平台扩大影响力。霹雳布袋戏之所以能够在台湾布袋戏产业界一支独大,除了品牌树立时间早外,与它拥有自己的电视频道有很大的关系。上世纪90年代初台湾有线电视合法化,为霹雳集团的发展提供了绝佳的机会,1995年“霹雳卫星电视台”借势成立。霹雳在该频道播出以前制作的布袋戏节目,实现二次获利。该频道以“台湾传统艺术”为旗号,是台湾唯一专业播出布袋戏的电视频道,在为霹雳布袋戏赢得经济利益的同时,也赢得“发扬传统艺术”的美誉,为品牌形象加分。目前霹雳电视台的节目“在全省系统普及率高达99%,收视人口达350万户”。

其他从事布袋戏影剧制作的企业多依托租售剧集以及同电视台合作的方式生存,往往需要向电视台的利益作出妥协,频道时间、播出内容上并不自由。天地国际多媒体出品的“金光布袋戏”2013年8月份在公视播出时被安排在早间6:30-7:30的冷门时段,这与大霹雳选择每周周五黄金时段推出新剧确有天壤之别。

而适时推出电影作品提升影响力,更是霹雳布袋戏的大胆举措。20世纪末,霹雳投入巨资拍摄3D电影《圣石传说》,在台湾地区获得票房超越同年美国动画电影《玩具总动员2》,刮起了一阵“布袋戏热”,同时带动了布袋戏周边产品的销售。

2.与媒体互动成为“新闻事件”的中心元素。文化符号的营造不仅是内容生产自身的意涵塑造,也需要借助其他文化传播媒介来实现。与新闻媒体的互动,使自己成为“新闻事件”的主角也是霹雳布袋戏在进行自我营销时积极使用的手段。而新闻媒介自身所带的公信力对民众所产生的说服力恰是霹雳所倚重的。

在台湾无论蓝、绿阵营的政治人物在表达其“主张”时都喜欢与布袋戏拉上“关系”,以塑造“亲民”形象。在2008年台湾“总统大选”前夕,马英九也亲自操纵霹雳戏偶“素还真”(图3),借以表达自己的“政治理念”,同时借用霹雳招牌人物黄文择为其站台(图2);而王金平将自己扮成霹雳布袋戏人物“一页书”,并多次称马英九是霹雳布袋戏中的重要角色“素还真”。

与“政治”结合能迅速成为焦点,通过“意见领袖”的个人名气为布袋戏聚拢更高人气。而台湾政治积极寻找与霹雳布袋戏的“合作”,看重的是霹雳布袋戏深厚的民众基础。

2000年霹雳与台湾诚泰银行合作推出霹雳戏偶“苦海女神龙”的信用卡,为配合营销,于当年3月8日妇女节进行票选“2000女性——现代十大女神龙”的活动,并通过媒体宣传,意图让布袋戏文化与现代生活理念对接,以吸引民众关注。

霹雳不仅接受“政治”与“资本”的“示好”,也会主动“制造事件”吸引民众目光。霹雳与国际流行杂志People合办的“布袋戏与政治人物配对”的票选活动,与《中国时报》合办的征文比赛,都在媒体上轰动一时。

霹雳的“事件营销”切合了传播学的“议程设置”,通过一次次事件“制造”让自己成为话题中心,用现代传播策略推广自己,将“霹雳文化”植入民众日常生活,省下大笔广告费用。

3.多元化经营构建产业网络。截至2012年5月发行的《霹雳战元史之动机风云》,霹雳布袋戏已发行剧逾1500集。从录影带租售到经营电视布袋戏播出渠道,内容生产已经为霹雳集团带来不菲的经济收入,约占总产值50%。集团的其他收益主要来自卫星频道的节目费及广告费、周边商品的开发与肖像授权,以及海外影片授权等。传统文化艺术的创作活动已经成为在资本社会中转型为大众消费文化的消费对象。从文化创意产业的视角来看,影视节目生产与销售仅是产业链中的一环,完善的产业链与积极的企业形象拓展会来更大的收益。

除了与虎尾戏偶的戏偶雕刻及戏服制作商合作外,霹雳积极拓宽剧集产品的辅助生产与销售,将剧集音乐制作、剧集代理、卫星电视广告代理等业务外包给有资质的企业,进一步提高生产效率,节约生产成本。1998年霹雳与城邦出版集团合作,成立霹雳新潮社为霹雳相关平面产品出版提供服务。1999年因拓展国际市场及电影事业发展,霹雳还设立“巨邦国际行销公司”以积极推广霹雳戏偶的肖像授权业务及周边产品的研发。一条龙的生产线概念与多元化企业经营,缩短了从投入到产出的过程,同时借用其他品牌提升霹雳公司的形象,突出品牌新价值。

4.新媒介渠道开拓尝试。新媒介对受众市场瓜分已经是传统文化产业化进程中不得不正视的问题。台湾布袋戏产业的成功在于它对时兴媒介的及时把握和利用,从录音带、广播布袋戏、电视布袋戏、电影布袋,无不体现出台湾布袋戏对传播技术的好奇心与掌控力。

20世纪90年代台湾各大专院校的布袋戏迷自设200多个BBS,用以讨论布袋戏剧情,霹雳成为台湾地区网络热词。霹雳做出应对迅速建设官方网站用以公布资讯与迷群维护,并在国际化的平台FACEBOOK上建了多个空间供粉丝交流讨论。网络交流的顺畅,不仅给布袋戏迷提供了讨论和接受信息的渠道,更重要地是赋予了布袋戏“年轻化”的品格。

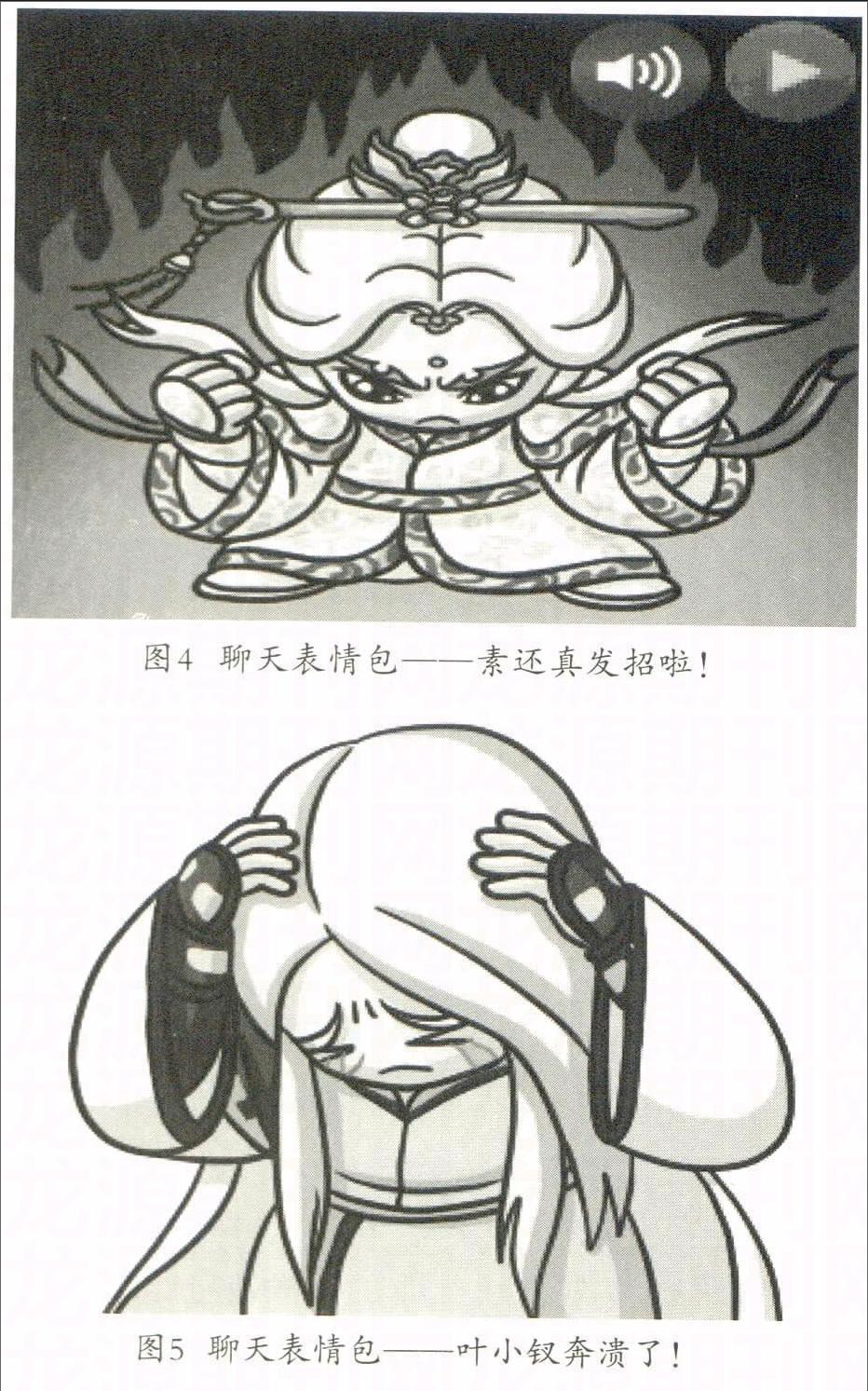

目前手机、PAD等移动终端已经渗透到年轻人的工作、生活中,微电影一类的新网络信息推送模式也成为年轻人打发闲暇时间的首选。2013年霹雳与“台湾大哥大”合作进入手机与平板电脑用户市场。台湾大哥大即时通讯软件“M+”推出免费的“霹雳经典角色包”尝试用霹雳布袋戏的经典角色表达现代人的情绪。(图4)

图4为动态图,附有原音重现“石破天惊混云掌!,,素还真轻易不出招,“发招”表明其已忍无可忍。图5叶小钗为霹雳布袋戏中的硬汉角色,用他的奔溃萌图表达内心的绝望,产生极大反差。该系列APP组合将现代年轻人网络生活一并打包,不仅有即时聊天表情包,也有霹雳布袋戏剧集的各种资讯。通过APP戏迷可以随时查看YOUTUBE或PILIWIKI,查看相关视频及咨询。另外还有“霹雳布袋戏行动资讯站”,整合了霹雳布袋戏官方影音及官网资讯。(图6)

“创造性产品的价值取决于对该产品有着共同兴趣的人们相互交流的容易程度”,特别是对“不太流行的创造性产品”而言更是如此。霹雳与新媒介的融合尝试不仅是为霹雳粉丝拓展更方便的交流平台,更重要的是为他们提供交流的素材和“语言”。这样的举措也有利于吸引同一平台中活跃的“非霹雳粉丝”的注意。

5.培育年轻受众市场。据霹雳集团调查显不,65%的粉丝在20-25岁。借力“粉丝”维护是霹雳维护目标市场的重要举措。

霹雳布袋戏及时把风格化的表演方式包装成多元化的文化商品,把传统表演艺术转变成为现代消费文化,借此培育了霹雳“迷”群。1994年大霹雳集团正式成立“霹雳会”,出版会员专属月刊,至今会员已有5万多人。校园中的霹雳社团不计其数。霹雳布袋戏“粉丝”以剧中角色之名成立后援会,分区举办参访、外拍、扮装、小型公演等活动。这些互动不仅密切了粉丝之间的联系,也进一步明确了粉丝与霹雳之间的关联。

“粉丝”有别于传统戏剧“票友”,它表征的是从传统的民俗文化到现代大众文化的走向。霹雳布袋戏已经将传统的表演艺术成功地包装成流行的文化商品,并激发了部分消费者的非理性,使其对剧集和角色形象形成狂热的追捧,已非传统艺术的“玩票”心态,休闲娱乐的对象已然在包装中成为商业符号,并成功点燃消费者内心的狂热。培育与传统戏迷特质相异的新一代戏迷,也正是出于新消费习惯与新消费能力的考量。

霹雳公司开发周边产品开发时,无论产品的种类还是创意均力图年轻化,努力贴近年轻学生群体的生活与消费习惯。在进行文化商品消费时,令年轻人所狂热的已非纯粹的传统艺术之美,而是时尚与能量(威力)交杂的符号。

四、结语

近年来,随着海峡两岸交流多元化,民间文化交流增多,布袋戏等两岸同源文化更是受到多方重视,成为增强两岸民众感情依赖的重要纽带。祖国大陆广阔的文化市场空间极大刺激台湾地区文化创意产品生产的动力,也给台湾布袋戏提供了更大的机遇,霹雳布袋戏已经使用普通话配音打人大陆市场,获得了初步的成效。

可以说台湾现代布袋戏之所以能够让台湾民众着迷,正因他们所走的路线是在保留传统基本元素的基础上,尽量让布袋戏具有“都会性”,走上“国际化”路线,这与消费者的心理期求是一致的。布袋戏在台湾发展迄今所演化出来的表达形态同传统布袋戏相比,已经逐渐脱离原有追求社交性、艺术性、教育性和文学性交融的轨道,并在文化商品的演进之路上努力迈进。