西部欠发达地区“产城融合”效应实证研究

邹小勤+曹国华+许劲

摘要:

“产城融合”发展的新型城镇化是未来中国经济增长和转型的重要引擎,而如何推动西部欠发达地区“产城融合”发展是一个值得专门研究的课题。文章以重庆三峡库区2003-2012年的数据为样本,基于面板向量自回归模型进行了实证研究。结果发现:农业发展对城镇化有微弱的负向效应,即“逆向城镇化”,但城镇化对农业产业发展有显著的正向效应;工业与城镇化具有良性互动效应机制,融合发展效应显著;服务业与城镇化没有显著的融合发展效应。本研究的政策启示在于:鼓励和支持现代农业、工业和城镇化协同发展可能是目前西部欠发达地区的优化选择。

关键词:城镇化;产城融合;诺瑟姆曲线;面板向量自回归模型

中图分类号:F2911 文献标志码:A 文章编号:

10085831(2015)04001408

一、问题与文献回顾

“产城融合”发展的新型城镇化是未来中国经济增长和转型的重要引擎。2014年颁布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》①进一步明确了未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务。《规划》提出了“以人为核心”的城镇化新理念,强调以产业结构优化升级和三次产业与城镇化联动为基础促进经济发展,以提高城市综合承载力来承接更多的农业转移人口。由于中国地区差异较大,发展不平衡,至今还存在大片的经济社会欠发达地区。所谓欠发达地区,根据林勇等[1]的研究,是指由于受历史、观念和区位等条件的制约,生产要素可得性和利用率较低,技术进步缓慢,制度安排落后,由此造成的经济社会发展水平相对较低的地区,而且主要集中在中国西部。尽管西部地区的城镇化率滞后于东部,但还是在随同经济发展而提升。那么,三次产业中哪些产业和城镇化在融合发展呢?不可否认的是,不完全同于西方发达国家的内生型城镇化进程,中国的“产城融合”发展离不开政府的政策推动。同时,西部欠发达地区的产业与城镇化融合发展路径规划可能有别于发达地区。为了更好地发挥政府“有形之手”的作用,本文通过实证研究和客观评价西部产业与城镇化之间的融合发展效应,以期为新型城镇化(Newurbanization)战略提供政策启示。

因为产业是经济发展的载体,城市是现代经济的主要活动场所,所以产业与城镇化融合发展的相关问题一直吸引着大量的研究。就研究层次而言,可将相关文献分成两类:针对全国层面和欠发达地区层面的研究。

关于国家层面的产业与城镇化的动态关系研究,主要是围绕“诺瑟姆曲线”定理而展开。美国地理学家诺瑟姆在1979年提出,城镇化进程像一条具有三阶段特征的被拉平的倒“S”型曲线:第一阶段城镇化率低于30%的初期,这时城镇化进展缓慢,以轻纺工业为主要推动产业;第二阶段城镇化率为30%~70%,其中低于40%以工业推动为主,超过40%以服务业低速推动为主;第三阶段为70%以上,城镇化将逐渐停滞[2]。由于“诺瑟姆曲线”定理在英美等西方国家获得了实证支持和广泛认可[3-4],一些学者将其用来预测中国的城镇化进程与产业的关系。陈彦光等[5]和段学慧等[6]认为此理论并不适合中国,其原因在于中国的城镇化主要是在由计划经济向市场经济转型的条件下进行的,而西方的城镇化是长期的工业化和市场化的结果。更多学者则从实证的角度研究中国产业与城镇化的动态关系,从研究结论看,可归纳为三类:第一,工业推动。刘涛和曹广忠[7],赵文彦和李晓梅[8]等从城镇化的演化动力机制角度,研究发现工业是中国各省区城镇化的主要推动力量。第二,工业与服务业协同推动。杨文举[9]和赵昕[10]等通过实证研究发现中国的第二、三产业特别是第三产业的集聚效应对城镇化有显著的推动效应。第三,农业推动。夏春萍和刘文清[11]基于VAR模型实证研究了现代农业与工业、城镇化之间的关系,结果发现农业与城镇化存在互动效应,而与工业发展则不协调。以上研究结论并不统一,对于是否与“诺瑟姆曲线”定理相符也没有定论,所以难以直接用于欠发达地区的产业与城镇化融合发展的政策指导。

除此以外,还有一些学者针对欠发达地区的相关问题做了研究。夏显力和郝晶辉[12]对陕西的工业和农业与城镇化的互动关系进行了实证研究,发现城镇化对工业和农业推动显著,但反之则冲击较弱;李晓曼和蒲晓刚[13]针对西部地区新型城镇化的路径选择提出了政策建议;吴玲和周冲[14]专门针对中国欠发达地区的城镇化路径选择作了分析;伍骏骞等[15]还对江苏的欠发展地区城镇化过程中的农村迁移意愿进行了统计分析。但上述规范研究较多,主要是基于应然的政策建议,实证分析较少。由于针对西部欠发达地区的实证研究不足,其应然的政策建议就难免缺乏理论与现实依据。

本文认为,西部欠发达地区的“产城融合”发展有其自身的路径依赖特征。首先,农业与城镇化融合发展的机制比较复杂。城镇化为农业发展提供了更广阔的市场,有利于农业发展。但反过来,一方面,农业发展可以促进城镇化进程,因为粮食安全是城镇化的必要条件[16];另一方面,虽然西部欠发达地区的劳动力丰富,但人力资本水平较低,随着农业发展和农业增收,有可能出现“逆城镇化”倾向。因此,其融合效应有待实证检验。其次,工业与城镇化的融合发展有其“后发优势”。从供给方面看,西部欠发达地区有较便宜的工业用地和丰富的劳动力,这为承接东部发达地区的产业转移提供了条件;从需求方面看,城镇化提升可以为工业品的消费提供更大的城市市场,同时带动西部广阔的农村市场[17]。最后,除了直辖市和省会城市外,西部欠发达地区的其余城镇规模较小;在现代工业还未形成规模以前,服务业还难以成为城镇化的支柱产业。按照城镇化的一般规律,在工业化水平还不高的情况下,服务业难以发展,因而,西部欠发达地区的服务业和城镇化可能还难以达到相互促进的程度。

本文选择重庆三峡库区作为样本来研究主要基于以下考虑:第一,重庆是全国统筹城乡综合配套改革试验区,其目的在于“以城促乡,以工带农”,促进城乡共同发展

文件见http://news.xinhuanet.com/fortune/2007-06/09/content_6220759.htm。

。第二,重庆最早在全国实行农村户籍制度改革,以此促进城乡统筹发展。第三,从现实看,三峡库区是典型的西部欠发达地区之一,其城镇化偏低且相对滞后,到2012年时才达到41.1%(表1),因而历届中央和地方政府非常关注其产业和城镇化的发展问题;从现有文献看,已有不少学者在研究中把三峡库区作为西部欠发达地区的代表,如邹璇[18],傅鸿源和段力誌[19]。因此,本文将三峡库区作为西部欠发达地区“产城融合”的自然试验来研究。

综上所述,本文拟在以下三方面作出一些突破:第一,基于理论,以欠发达地区产业与城镇化的实际经验数据进行研究,使其所得结论具有现实依据。为此,本文以欠发达地区的典型代表——三峡库区为样本进行实证研究。第二,将三次产业与城镇化放在一个统一的框架下来探讨是否存在产城融合效应及其作用机制,使研究具有一定的系统性与整体性。第三,使用PVAR模型进行实证分析,这样能较好地分离出三次产业分别与城镇化的融合效应,从而避免了单独使用截面或时间序列数据分析的不足,这也是对该领域实证方法的新尝试。

二、实证方法设计

“产城融合”最根本的要义在于城镇化与产业发展的相互促进效应,即城镇化通过资源集聚和专业化分工产生规模效应,促进产业发展;产业发展又反过来增加就业和吸纳更多的人口转移,提高城镇化水平。

本文的目的在于分析出三次产业中哪些产业与城镇化存在融合效应,即是否存在双向或单向因果关系。国内外大量的理论与实证研究表明,产业与城镇化存在一定的内生关系,如Stretton[20]和沈正平[21]等。因此,如何分离城镇化与各次产业的融合效应是一个关键性难题。针对如何分离有内生性的变量之间的因果效应问题,Holtz-Eakin等[22]提出了面板向量自回归模型(PVAR)。自从这一模型被构建出来以后,就被广泛应用到变量间的互动关系的分析中,如Love和Zicchino[23]将其用于分析金融与动态投资行为的关系;Lof和Tuomas[24]、国内学者杨路[25]用来分析主权债务及政府债务与经济增长的互动关系问题;俞立平和彭长生[26]还用来分析高校人文社科投入与产出的互动关系。因此,我们认为用向量自回归模型来分离三次产业与城镇化的融合效应是比较合适的方法选择。

面板向量自回归模型主要包括三个步骤:参数估计、脉冲响应与方差分解;其中最关键的是脉冲响应,而参数估计与方差分解分别加以辅助说明。通过脉冲响应函数,可以考察一个变量(如城镇化)对另一个变量(如服务业发展)的正交冲击的反应,在正交化反应的基础上,就能刻画出当其他内生变量的冲击保持不变时,一个内生变量对另一个变量的扰动项增加一个标准冲击时的当前和未来值的反应情况。

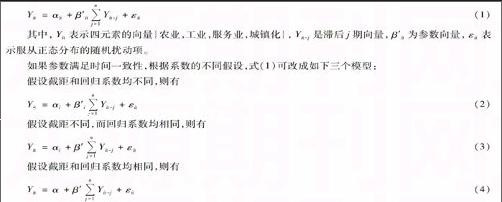

借鉴朱孔来等[27]的方法,构建一般的向量自回归计量模型如下:

Yit=αit+β′itnj=1Yit-j+εit(1)

其中,Yit表示四元素的向量{农业,工业,服务业,城镇化},Yit-j是滞后j期向量,β′it为参数向量,εit表示服从正态分布的随机扰动项。

如果参数满足时间一致性,根据系数的不同假设,式(1)可改成如下三个模型:

假设截距和回归系数均不同,则有

Yit=αi+β′inj=1Yit-j+εit(2)

假设截距不同,而回归系数均相同,则有

Yit=αi+β′nj=1Yit-j+εit(3)

假设截距和回归系数均相同,则有

Yit=α+β′nj=1Yit-j+εit(4)

其中,对应不同的估计方法,式(2)和(3)又分为固定效用和随机效用模型。考虑到本文选取了三峡库区的所有区县作为考察对象,在估计模型时仅去掉了少数几个有异样的区县数据,故本文可以看作是以样本自身效应为条件进行的推论,适合用固定效应模型,即模型(3)比较合适。

三、实证结果及分析

(一)变量与数据说明

本文以产业变量农业、工业、服务业的年产值表示产业发展水平,为了减少异方差,取自然对数;城镇化采用通常的城镇人口对总人口的占比,相应的符号分别为LnFI,LnSI,LnTI和UrbRa。根据重庆统计局的界定,三峡库区重庆段包含库区指库区15区县,具体是万州区、涪陵区、渝北区、巴南区、长寿区、江津区、丰都县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱县;重点指8个重点移民区县,包括万州区、涪陵区、丰都县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县三峡库区包含上述重庆15个区县和湖北秭归、巴东和兴山3个区县。。我们这里去掉了离主城较近而受三峡工程影响较小的三个区县渝北区、巴南区和江津区,样本数据取自余下的12个区县2003-2012年的面板数据。所有数据均来源于重庆统计年鉴。

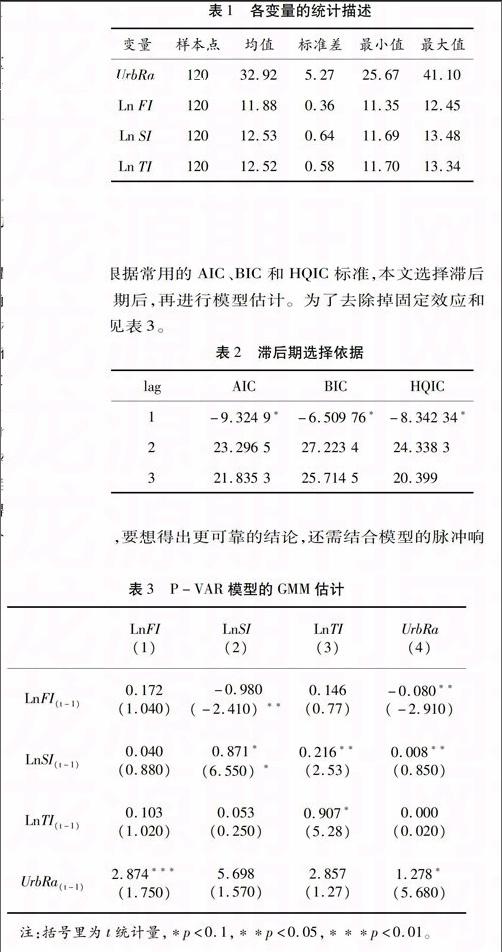

表1 各变量的统计描述

变量样本点均值标准差最小值最大值

UrbRa12032.925.2725.6741.10

LnFI12011.880.3611.3512.45

LnSI12012.530.6411.6913.48

LnTI12012.520.5811.7013.34

以每一年的12个区县样本数据平均值代表库区年度平均城镇化水平和产业发展水平,简单的统计描述如表1所示。表1反映出几个特点:首先,库区城镇化率已经有了较大提高,从2003年的25.67%达到了2012年的41.10%。根据“诺瑟姆曲线定理”,库区的城镇化将要进入以服务业为主要推动力的阶段。其次,三次产业从2003年到2012年的发展变化相差不大,其中第二产业比第三产业发展更快,波动性更大。第三,从波动率和发展速度看,有可能城镇化与第二、三产业的互动性更强。

(二)模型估计

在进行PVAR模型估计时,需要先选择最佳滞后期。根据常用的AIC、BIC和HQIC标准,本文选择滞后期一为最佳滞后期(具体结果见表2)。在确定了最佳滞后期后,再进行模型估计。为了去除掉固定效应和时间效应,本文应用GMM方法估计参数值,模型估计结果见表3。

表2 滞后期选择依据

lagAICBICHQIC

1-9.324 9*-6.509 76*-8.342 34*

223.296 527.223 424.338 3

321.835 325.714 520.399

表3显示,城镇化对三次产业发展都具有正向作用,其中对工业的推动效应最大,对农业作用微弱。三次产业发展对城镇化的推动效应也各不相同:农业对城镇化有显著的负向作用,工业对城镇化有显著的正向作用,而服务业对城镇化几乎没有产生影响。总体来说,三次产业中农业和工业发展与城镇化有一定的互动效应,但都比较微弱。仅从表3的估计结果还不能得到稳定的结论,因为一般说来,对PVAR估计系数的单个解释是困难的,要想得出更可靠的结论,还需结合模型的脉冲响应函数和方差分解的分析。

表3 P-VAR模型的GMM估计

LnFI

(1)LnSI

(2)LnTI

(3)UrbRa

(4)

LnFI (t-1)0.172

(1.040)-0.980

(-2.410) **0.146

(0.77)-0.080**

(-2.910)

LnSI (t-1)0.040

(0.880)0.871*

(6.550) *0.216**

(2.53)0.008**

(0.850)

LnTI (t-1)0.103

(1.020)0.053

(0.250)0.907*

(5.28)0.000

(0.020)

UrbRa(t-1)2.874***

(1.750)5.698

(1.570)2.857

(1.27)1.278*

(5.680)

注:括号里为t统计量,*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01。

(三)脉冲响应分析

由于实际误差项的方差—协方差矩阵很有可能不是对角形的,那么误差项也就很可能存在非线性相关性,它们就有一个共同的部分不易被任何变量所识别。为了解决这个问题,本文采用Cholesky残差的方差—协方差矩阵分解法,使误差项正交。此外,通过Monte Carlo方法模拟200次,每次都利用GMM方法估计出系数以及它们的方差—协方差矩阵,这样得到大量的系数,在此基础上构建出两个标准误差置信区间,用于评价冲击的统计显著性。本文主要考察三次产业与城镇化之间的相互作用,结合表3具体分析如下。

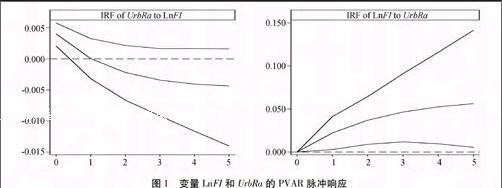

1.农业发展与城镇化的融合效应

图1显示,城镇化率对农业冲击的反应在第一期后就变成负向的,且一直稳定下去。在表3中,农业对城镇化率的推动效应也显著为负,两处的结论基本具有一致性,故可知农业发展对城镇化的推动可能以负向效应为主。按照主流经济学的观点,农业发展应该对城镇化有正向的推动作用:一是因为农业发展为城镇化提供了粮食保障,二是农业规模化经营可以提供更多的剩余劳动力。但就现实而言,可能是中国广大地区的农业还主要以家庭为单位经营,这比较适合西部欠发达地区农民的生产经营技术。当农业有所发展时,不少农户感觉比在城镇生活相对更有保障,所以反而使部分农民不愿离开农村,因而出现了“逆向城镇化”现象。李强通过统计也发现,约有61.9%的受访农民表示不愿转为非农村户口,主要是因为担心城市生活没保障[28]。同时,图1还显示城镇化对农业发展有正向推动效应,这也和表3的结论一致;其原因可能是中国近年实施的工业反哺农业、城市带动农村的政策起到了较好的作用。

图1 变量LnFI和UrbRa的PVAR脉冲响应

2.工业化与城镇化的融合效应

图2显示,城镇化对工业冲击的脉冲响应从第一期到第五期都显示出显著的正向反应,同时,工业对城镇化冲击的脉冲响应从第一期到第四期也显示出显著的正向反应;这和表3的系数估计给出的结论高度一致。由此可以得出结论:以三峡库区为代表的西部欠发达地区的城镇化与工业发展处于良性互动状态,产生了良好的融合发展效应。这与赵文彦和李晓梅等的研究发现具有一致性。另一方面,按照“诺瑟姆曲线定理”,城镇化率低于40%时,将以工业为城镇化的主要推动力,而在本文的样本区间,库区的平均城镇化率主要处于40%以下(2012年的城镇化率才刚达到41.1%),这说明“诺瑟姆曲线定理”在中国西部欠发达地区得到了一定程度的支持。

图2 变量LnSI和UrbRa的PVAR脉冲响应

3.服务业与城镇化的融合发展效应

图3显示,城镇化对服务业的冲击,有一个先增然后逐渐减小的显著正向反应,但到了第三期就变得不显著了,而表3显示服务业对城镇化几乎没有影响;综合说明服务业对城镇化的推动作用比较微弱。同时,无论是表3的参数估计还是此处的脉冲响应函数,都显示出城镇化对服务业有正向的影响,但是在统计上都不显著。其原因可能在于,一是像三峡库区这样的欠发达地区,工业基础薄弱,发展水平不高,因而在一定程度上抑制了服务业的发展,所以服务业还不能成为城镇化的显著推动力;二是较低的城镇化率还不能支撑服务业赖以发展的市场供需,所以城镇化对服务业发展的推动作用不显著。这也再次说明了“诺瑟姆曲线定理”对西部欠发达地区具有一定的参考价值。

(四)预测误差的方差分解

以上主要定性分析了三次产业与城镇化的融合效应。本文接下来通过方差分解进一步从定量方面分析三次产业与城镇化相互融合的动态效应以及贡献大小。由于中国政府在政策制定时很多时候会考虑一个“五年期”,即“五年规划”,所以我们这里尝试了5年的期限。表4给出了从第1期到第5期四变量LnFI、LnSI、LnTI和UrbRa的方差分解。结果显示:(1)三次产业推动城镇化的贡献率具有明显的差异。农业发展对城镇化率的贡献最低,到第五期时只占1.9%;工业发展对城镇化率的贡献度有一个逐渐增长的“慢热过程”,从第一期的2.5%到第五期的14.3%;服务业发展对城镇化的贡献也是一直偏低,从第一期的3.3%到第五期的10.1%。值得注意的一个特点是,城镇化自身的示范效应占居了较大的贡献比例,从第一期的85.9%到第五期时仍高达73.7%。(2)城镇化对三大产业发展的贡献度都很低。在第一期,城镇化对三大产业发展的贡献度都是0,到了第五期,对工业和服务发展的贡献度分别为15.7%和18%,而对农业发展的贡献度要明显高一些,能达到26%。由此可知,城镇化对三次产业的发展均有较长时间的持续效应,且对农业的持续效应最大。

图3 变量LnTI和UrbRa的PVAR脉冲响应

表4 P-VAR模型的方差分解结果(单位%)

模型变量SLnFILnSILnTIUrbRa

LnFI11.0000.0000.0000.000

LnSI10.1240.8760.0000.000

LnTI10.0270.0270.9460.000

UrbRa10.0830.0250.0330.859

LnFI20.8150.0350.0350.114

LnSI20.1060.8420.0270.024

LnTI20.1070.0300.8310.032

UrbRa20.0550.0820.0740.788

LnFI30.5310.0630.2230.183

LnSI30.0800.7560.0980.066

LnTI30.1160.0720.7290.083

UrbRa30.0350.1200.0990.747

LnFI40.3750.0870.3190.219

LnSI40.0640.6630.1620.111

LnTI40.0950.1010.6700.134

UrbRa40.0240.1370.1060.732

LnFI50.3030.1110.3220.264

LnSI50.0560.5940.1930.157

LnTI50.0790.1140.6270.180

UrbRa50.0190.1430.1010.737

四、结论与政策含义

针对西部欠发达地区城镇化偏低且相对滞后、产业支撑不足和规划管理水平比较落后的特点,本文对其三次产业与城镇化融合发展效应程度进行了实证研究。以2003-2012年重庆三峡库区各区县为样本,以PVAR模型为实证方法,综合模型估计、脉冲响应函数和方差分解的分析,结果发现:(1)无论是参数估计还是脉冲响应函数均显示农业发展对城镇化有负向的作用,即总体上农业发展后西部欠发达的农民更不愿离开农村;但城镇化对农业发展有正向的作用。(2)工业与城镇化有显著的融合发展效应,存在良性互动机制,而且对城镇化发展的贡献度在三次产业中也最高。同时,也符合“诺瑟姆曲线定理”的预测,即“城镇化率低于40%时,工业是城镇化的主要推动力”。(3)无论是模型的系数估计还是脉冲响应函数都没显示服务业对城镇化有显著的正向推动效应,反之亦然。这可能是因为较低的工业化和城镇化抑制了服务业的发展,使得服务业还不能有效推动西部欠发达地区的城镇化。

以上研究结论的政策启示在于:(1)针对农业发展中出现的“逆向城镇化”问题,应该结合“人的城镇化”的战略目标而制定相应的政策,最根本的政策方针应该是通过教育培训等手段,提高农村人口的人力资本积累,从而一方面提高农业科技水平和规模化水平,另一方面使剩余劳动力能适应新型城镇化,承接东部的产业转移和新型工业化。(2)改变抑制城镇化的体制机制因素,使农村生产要素特别是人力资源自由流向城镇,充分发挥城镇化的集聚效应。一是加强农业发展的组织经营模式创新,通过现代农业的规模化经营带动城镇化发展,再通过城镇化带动现代农业,使其良性互动;二是统筹城乡公共服务,制别是社会保障,消除农民在转为非农户籍时的不安全感。(3)工业与城镇化融合发展是西部欠发达地区不可逾越的发展阶段。鉴于目前工业与城镇化有显著的融合发展效应,应充分利用这种机制,例如,可因地制宜促进现代农业与生态工业相结合,充分吸引周围的资源向其聚集。(4)总体来说,服务业的大力发展应在农业现代化、工业化和城镇化“三化”实现之后,但有条件的地方可打造诸如地区特色旅游产业、文化产业,以此实现“产城融合”发展。

参考文献:

[1]林勇,张宗益,杨先斌.欠发达地区类型界定及其指标体系应用分析[J].重庆大学学报,2007,30(12):119-124.

[2] 陈明星,叶超,周义.城市化速度曲线及其政策启示——对诺瑟姆曲线的讨论与发展[J].地理研究,2011,30(8):1499-1507.

[3] RAZIN E.The role of ownership characteristics in the industrial development of Israels peripheral towns[J]. Environment and planning A,1988,20(9):1235-1252.

[4] ANTROP M.Changing patterns in the urbanized countryside of Western Europe[J].Landscape Ecology,2000,15(3): 257-270.

[5] 陈彦光,周一星.城市化Logistic过程的阶段划分及其空间解释——对Northam曲线的修正与发展[J].经济地理, 2005,25(6):817-822.

[6] 段学慧,侯为波.不能照搬“诺瑟姆曲线”来研究中国的城镇化问题[J].河北经贸大学学报,2012(4):22-25,51.

[7] 曹广忠,刘涛.中国省区城镇化的核心驱动力演变与过程模型[J].中国软科学,2010(9):86-95.

[8] 赵文彦,李晓梅.我国城镇化演进的动力机制研究[J].经济体制改革,2013,22(3):20-24.

[9] 杨文举.中国城镇化与产业结构关系的实证分析[J].经济经纬,2007,16(1):78-81.

[10] 赵昕.产业集聚与城市化关系的实证分析——基于面板数据模型[J].经济与管理,2007,21(11):40-44.

[11] 夏春萍,刘文清.农业现代化与城镇化、工业化协调发展关系的实证研究——基于VAR模型的计量分析[J]. 农业技术经济,2012,31(5):79-85.

[12] 夏显力,郝晶辉.陕西省工业化、城镇化与农业现代化互动关系的实证研究[J].华中农业大学学报:社会科学版,2013,33(1):19-24.

[13] 李晓曼,蒲晓刚.西部地区新型城镇化的路径选择[J].宏观经济管理,2014,30(1):42-43.

[14] 吴玲,周冲.城乡统筹背景下中国经济欠发达地区新型城镇化路径研究[J].当代世界与社会主义,2014,31(1): 200-202.

[15] 伍骏骞,卫龙宝,储德平.农村城镇化进程中经济较发达地区农民迁移意愿分析——基于浙江省的实证研究[J].农业技术经济,2014,33(1):91-98.

[16] 文贯中.吾民无地:城市化、土地制度与户籍制度的内在逻辑[M].北京:东方出版社,2014.

[17] 潘启云.西部欠发达地区工业驱动型城镇化探析——以柳州市为例[J].广西民族大学学报:哲学社会科学版,2011(3):134-138.

[18] 邹璇.欠发达地区第三产业发展对城镇功能促进作用的实证研究——以三峡库区为例[J].中南财经政法大学学报.2009,52(5):42-47.

[19] 傅鸿源,段力誌.城乡统筹模式下三峡库区产业集群发展研究[J].重庆大学学报:社会科学版,2009,15(3): 1-5.

[20] STRETTON A W.The building industry and urbanization in Third World countries:A Philippine case study[J]. Economic development and cultural change,1981,29(2):325-339.

[21] 沈正平.优化产业结构与提升城镇化质量的互动机制及实现途径[J].城市发展研究,2013,20(5):70-75.

[22] HOLTZ-EAKIN D, NEWEY W, ROSEN H S.Estimating vector autoregressions with panel data[J]. Econometrica, 1988,56(6):1371-1395.

[23] LOVE I, ZICCHINO L.Financial development and dynamic investment behavior:Evidence from panel VAR[J]. The Quarterly Review of Economics and Finance,2006,46(2):190-210.

[24] LOF M, TUOMAS M.Does sovereign debt weaken economic growth?A panel VAR analysis[J].Economics Letters, 2014,122(3):403-407.

[25] 杨路.中国地方政府融资平台与经济增长的关系研究——基于2007年至2011年数据的实证分析[J].投资研究, 2013,32(4):124-133.

[26] 俞立平,彭长生.高校人文社科投入与产出互动关系研究——基于PVAR 模型的估计[J].科研管理,2013,34(11): 147-153.

[27] 朱孔来,李静静,乐菲菲.中国城镇化进程与经济增长关系的实证研究[J].统计研究,2011,28(9):80-87.

[28] 李强.主动城镇化与被动城镇化[J].西北师范大学学报:社会科学版,2013,50(6):1-8.