抽离与再嵌入

冀少峰

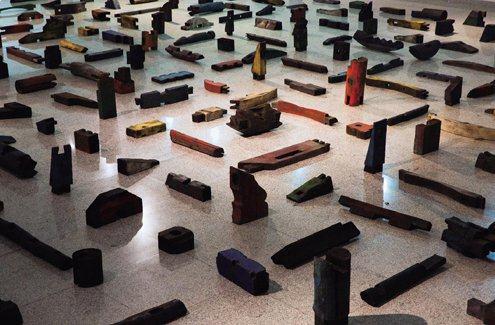

《消失的木构》傅中望木尺寸可变2014 年

面对傅中望近期的视觉表达,使我想起汤因比所说的“人类并非仅仅生存于直接的现在,我们生活在一条思想的河流当中,我们在不断记录着过去的同时,又怀着希望或恐惧的心情展望着未来”。而傅中望近期的视觉表達不仅在形成一个个话题,因为置身其间的阅读者,不断带来异质化的阅读经验,这也使我们不得不产生这样的认同,这批新作的确提供了新的思想和艺术经验。这使我们一方面要探讨作品和传统的关系,另一方面还要寻找作品和传统“断裂”的地方,而创造性常常又是通过“断裂”而显现出来的。

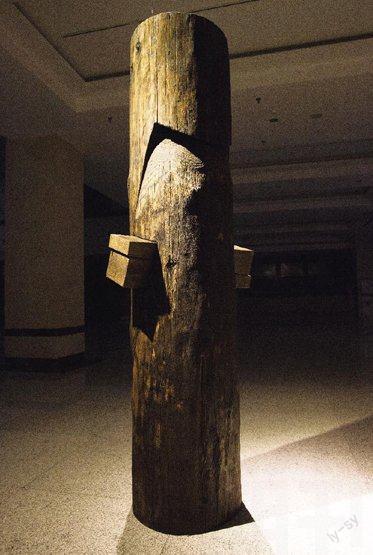

《大木作》 傅中望 木 尺寸可变 2014 年

探寻傅中望个人雕塑的发展历程,不难发现,傅中望个人雕塑史恰恰和中国社会结构的变迁有着某种惊人的暗合。他经历过“文革”的荒诞,又有着知青生活的磨砺,但他又非常幸运地处于激变的中国社会结构转型的两个关键期:“文革”结束和改革开放、思想解放进程的开启。这些社会因素不可避免地使傅中望的艺术能够且得以深深地内嵌于这个时代,这也不难理解为什么说1980年代磨砺了他,1990年代成就了他,而进入了新世纪以来,他能够进入一种随心所欲、不逾距的艺术扩张期,进入更宽广的领域。这一阶段的傅中望已经超越了用艺术表达自我的精神诉求这一层阶,他其实在用自我的人生经历和丰富的艺术背景来铸起“开物”展的艺术之魂。

对于当代艺术的场域而言,傅中望显然是从不缺席,始终在场。当我们重构历史语境探求傅中望视觉发展行迹时,不能不回到两个重要的源头:一方面傅中望的视觉特质有着深深的历史元素,据史料记载,7000年前,中国就曾出现了榫卯;另一方面,祖上经历、知青经历与黄陂泥塑亦使傅中望从中深刻体悟到了生命的真谛和艺术的意义。

《开合》傅中望 木 50×55cm×3 2005 年

榫卯已然成为傅中望的一个代名词,谈论榫卯就要谈论傅中望,说起傅中望就不可避免地要谈论榫卯。因为榫卯背后,不仅贯穿的是傅中望的知识结构和话语谱系,更是当代雕塑在融入全球化进程中的一个文化标识。虽然榫卯一度被视为他的代表作,这也影响了学界对他的理解,而傅中望的雕塑艺术也着眼于这种最基本、最朴实材料的运作,这似乎又推迟了我们对他的艺术的重新发现,虽然榫卯带来的事实是这样的清晰,即榫卯是他的一种生活方式,也是他介入社会的理念与标准,即追求一种完美和谐。其实早在1994年他就对自己作出了这种判断,他以一种低调含蓄和边缘文化立场来保持自我的美学趣味,他既没有激烈地反对传统艺术,亦没有盲目地迎合时尚潮流,挑战当代艺术。当时代社会发生巨变时,他选择的是一种静观态度和立场,并有限度,在节奏与控制中悄然间与社会发生着一种丝丝的关系,他在榫卯及木质构造上的“顽固不化”,也使他的艺术不致于被时代残云卷走。从他的木质构造的榫卯叙事中,我们能够充分感知他的行云流水般的细致与流荡,在那些不断走向成熟的榫卯中,呈现出的状貌虽然千差万别、各有不同,但充斥其间的和谐与自信着实令人难忘。

木质构造的榫卯中还凝聚着傅中望人到中年的圆融与智慧、超然与淡泊、自信与融通的胸怀和“随心所欲,不逾矩”的自由境界。

《你东我西》傅中望木材、综合材料100×110cm 2009 年

在“再榫卯”的叙事中,他不断突破关于雕塑的定义和禁忌,探索固有的常规和标准以外的领域,将自己从时代赋予的自我认同与身份中解脱出来。在叙事结构上,作品在时间跨度及创作的丰富性上,打破了单一叙述所暗示的线性时间史观,他所营构的叙事策略,也使作品与作品间、作品与公众间、作品与场域间、作品与创作者间都构成了多向度的对话关系。

傅中望的确是在榫卯中注入自我的不间断思考,他再一次回到当代艺术的出发点,用他那不变的材料,与对艺术和人生的一往情深,并透过这系列的木质构造材料的叙事中不断构建完善自我一套完整的秩序,进而形成自我的话语谱系,再透过木之构造和榫卯的抽离与再嵌入来重组世界秩序的力量及在这创造性中获得一种精神的愉悦和人生乐趣。走到这个阶段的傅中望,我们才真切感受到他内心深处的一种巨大的忍耐力和无以言说的执着追求,在和木之构造的榫卯三十余年的相处中,榫与卯之间的抽离、嵌入已成为他“开物”的主要精神支撑。

《空界》傅中望 木347×205×197cm 2014 年

参加“开物”展的作品还散发着一种精心打造的“粗糙感”,从中可以感受到傅中望豪放中不乏细腻,粗犷中亦不乏精细的品质。他的艺术理念就是充分利用材质的自然形态,稍加神来之笔便能“意趣无穷”。那种妙趣天成看似时时在其中却又极易被忽略的细节,只有傅中望能让这些木之材料“恰到好处”,让这些平凡的木之结构与环境相衬,使这些无生命的材料焕发出迷离般的生命交响。他一直尽力开掘这种未加工的或稍加处理的木之构造,希冀它们和环境发生一种内在关系,并由此产生一种扑面而来的低调。这些未加工或稍加工的材料经他的变化节奏和飘忽起伏,一次次彰显出艺术的品性。他对这些看似无用无生命的材料的倾心与倾情,如今没有哪位艺术界同仁愿意和这些廉价又不讨好的木头打交道。如果说傅中望完全有别于他人似乎过激,但对于这些原始未加工材料的“开物”,真的是无出其右者,他的确自我陶醉其中。在不断“开物”的过程中,我们感受到了他的想象与激情,他的自由与无拘无束。他在各种木之造物的交错、并置、重叠、连续、开裂、填充、打磨、楔嵌、抽离中……悄悄注入自我的生命、情感、信念和愿望,在极简般的素朴无华的平和的视觉讲述中,让阅读者体察到生活中的痛苦、压抑与艰辛,艺术中的生命激情与想象,及科技中的压迫与奴役。因为这些木质结构的“开物”恰恰和之前他的“手机”和“网”构成了一种对应关系。如果说木之榫卯寓意着传统文明、农耕文明的表征的话,那么手机则恰恰是现代工业文明发展到信息革命这一阶段的有力证明。当互联网呈全球化态势汹涌而来,当微博微信已成为人们的生活常态,以至于低头一族、拇指一族应运而生时,傅中望能敏于时代的变迁,又机智地抓住了这个时代最敏感的神经。因为在他之前的对手机的关注中,已经悄然揭开了人的一种被监视、监控、不自由的窘境。只不过手机是都市化进程的必然结果,他所带来的社会上普遍的焦虑体验又是消费社会对于资源过度消费所带来社会的深层病态表征,所以科技越发达,对人的奴役也越强烈,科技就像一张大渔网,而人就像网中的一个个手机。当有了这种对比,再返回近期傅中望准备“开物”艺术展的作品时,亦可充分感知到他内心的一种强大和无限,及某种超越性。他对事物的感受通过自我内心空间的抽离与再嵌入,进而再并入内心的空间,就自然而然形成了傅中望的深度与广度,从而通过其系列的视觉表达感受到一种无限的想象力。这种想象力不仅能更新我们的内心,更能让我们从内心深处去“开物”,去迎接未来的不可知。

《榫卯结构16 号》傅中望木210×95×60cm 1991 年

当我们去细细品味其简洁的视觉物象时,它所激发起我们感受其简洁的形象,又能唤起我们深刻而强烈的情感。它传达出的其实是一种心境,一种精神要求独处的心灵需求。当他持之以恒以这种自然造物走向社会、走向历史、走向自然、走向未来时,其实也意味着傅中望自我灵魂的寻找与嵌入,即通过视觉叙事不间断反思自己,反思自己与社会的关系,而反思本身亦是改变的开始。因为艺术就是生活的传感器,又是生活的记录者。至此亦可以毫不夸张地说,傅中望已从榫卯的叙事经验中解放出来,去融入新的社会形态下新的社会关系里面。他挣脱的是榫卯的赞誉和盛名,赢得的却是“随心所欲,不逾矩”的至臻至圆融的自由境界。

他的近期的视觉精神诉求,还给出了这样一个不可否认的事实,艺术无边际的扩张外延、无边际的走向“巨型时代”,一味地走入空洞玄学的时代结束了。它让我们重回雕塑的原点,当重回雕塑的原点时,艺术对我们到底又意味着什么?

《榫与卯5 号》傅中望45×13×14cm 2014 年

望着这些看似无生命、无序、铺满地面的榫卯,不禁让我们遥望7000年前的人类文明遗存。这些和人类的文明相伴,与众生福祸相依。这究竟又是什么呢?是榫?是卯?又不是?是空间,是容器,是场景,是市场亦或说是历史,不同的阅读者会给出不同的答案,但不能否认的事实是这是傅中望的一个人造体,是经傅中望之手创造出的一个生命容器。它凝结着人的体温,散发着经人抚摸后的温馨,亦是人与空间建构的一种交流,这才是傅中望艺术赖以支撑的基础。它亦带有典型性和符号性元素,而彼此间的楔嵌、分离、聚合,亦体现出交流的开放性和私密性,亦暗合了人的本质需求,诚如本雅明所言“由人构成的机器创造出的一片乐土”。

铺满地面的似榫又似卯的木之造物似乎就像一个个生命密码被复制,在循环往复中彰显出傅中望的宇宙观、价值观、人生观及内心的从容踏实和鲜活的创作灵感。即我们身虽日日享受着城市机能的便利,心却时时向往着田园的质朴。当然这里面更不需要语言的阐述,因为这里面有着超越语言阐述的魅力。

面对傅中望的精心、精致而又朴实无华和低调含蓄,任何語言和何种阐述似乎都显多余,但它所产生的一种历史和现实的交错,更带来的是一种理解艺术的向度。因为这满满一地的木之造物杂乱中透着细密,无序中又有着精心安排和调度,迷离的交错令人难以捉摸,但它们的确超越了时空,超越了历史,跨越了国别,更无需语言和意识,抽离与再嵌入的表征中显现出傅中望在“再榫卯”叙事中的炉火纯青和至高的艺术境界——因为它带给人们的是多向度认知,以想象探讨背后的人与人、人与社会、人在新的社会形态(网络虚拟的生存现实)中的思考。它给了我们一个思维向度,正是这背后的思想谱系,使傅中望的艺术散发出了一个视觉知识分子的气质。

《弥合》傅中望 木75×20×63cm 2014 年

这是一种新的起点和方式,而对新的社会形态下新的人与人、人与社会关系的思考,恰恰又是傅中望一以贯之的精神主线。傅中望亦在抽离与再嵌入的过程中,给艺术带来了种种可能性,这意味着是一个变化着的空间,更意味着一切皆有可能。

当然,“开物”展仅仅是这一个阶段性的艺术与生活的呈现,他有时又喜欢沉浸在一个又一个未完成的方案中,他用这些未完成的方案支撑着自己,激励着自己,改变着自己,有些方案或许永远只是一个方案。但仅仅这些,亦让我们看到一个艺术家所必备的精神的自由这种品质。

在场,在路上,这就是傅中望。

责任编辑 吴佳燕