体育彩民低风险购彩行为阈限与危害的剂量-反应关系研究

刘 炼,王 斌,黄显涛,李 改,胡 月

体育彩民低风险购彩行为阈限与危害的剂量-反应关系研究

刘炼1,2,王斌1,黄显涛1,李改1,胡月1

摘要公共健康视角下体育彩民的购彩危害具有普遍性,相比临床病理学购彩危害研究聚焦于问题彩民的诊断和治疗,公共健康理论认为,体育彩民购彩危害的发展是一个连续的过程,研究重心在于一般体育彩民购彩危害的预防。购彩行为在购彩危害的预防中具有重要的应用价值,低风险购彩行为阈限值的有效区分可为购彩危害预防提供理论与实践参考,有助于推动体育彩民购彩危害最小化。采用问卷调查和数理统计法探索体育彩民低风险购彩行为最佳阈限值与危害的剂量-反应关系。结果表明:体育彩民形成了坚持购彩的习惯,购彩频率普遍较高,购彩金钱和时间投入较为理性,但仍有部分体育彩民投入相对过多;体育彩民低风险购彩是指,经历2种以下消极后果的购彩行为;风险曲线分析显示,购彩行为强度越大,体育彩民经历的购彩危害风险越高;ROC曲线分析确定购彩支出占收入比、月购彩金额、月购彩频次和每次购彩前研究时间的最佳低风险购彩阈限值分别为5%、100元、15次和20 min,均能有效鉴别购彩危害;逻辑回归模型分析发现,当超过4个低风险购彩行为阈限值时,体育彩民购彩危害风险会显著增加。低风险购彩行为阈限值的确立对降低体育彩民购彩危害具有一定的实践指导意义。

关键词体育彩民;购彩行为;阈限;低风险;危害;剂量-反应关系

博彩业引发的博彩危害历来是社会和研究者关注的热点问题。早期研究者聚焦于问题与病态博彩的诊断与干预,自

博彩危害与低风险博彩是一对对立的概念,这2个概念的提出是基于公共健康博彩理论。李海[9]指出,从公共健康视角来看,博彩行为可被界定为一种连续统一体,即从没有博彩行为到健康的博彩行为,再到有问题的博彩行为。基于该视角按照博彩问题的严重程度可将博彩者划分为不同风险程度的个体,并可采用分级预防模式来减少博彩危害。S.R.CURRIE等[10]基于PGSI的7个消极后果提出了3种低风险博彩(博彩危害)的定义,并通过数据检验得出“博彩者报告博彩相关消极后果少于2种”这一界定更佳。反之,博彩危害是指,博彩者报告2种或更多消极后果。这些消极后果包括博彩者的资金、健康、人际等方面的问题,对博彩者乃至社会具有较大的不良影响,可能会导致体育彩民破产、失业和贫困,破坏家庭功能,对配偶和孩子施以家庭暴力,出现自杀、犯罪等极端行为等[11-13]。

低风险博彩与博彩危害的概念提出后,研究者开始致力于博彩危害的预防研究。该研究主题主张从博彩风险识别的最佳标志变量——博彩行为参与水平,来探索低风险博彩的行为阈限及其与博彩危害的剂量-反应关系。行为参与水平与相关消极后果之间的剂量反应关系最早始于酗酒研究中。S.J.BONDY 等[14]通过描绘消费水平和相关消极后果之间关系的风险曲线从而发现低风险酗酒的阈限值,即每天饮酒不超过2标准量,男人每周饮酒不超过14标准量,女人每周饮酒不超过12标准量(1标准量为酒精含量5%,容量为341 mL的啤酒;或酒精含量40%,容量为143 mL的白酒等其他标准),该阈限值在政府政策、专业团体和成瘾研究机构的推行下被广泛使用。近年来,这一方法逐渐被博彩研究者所采用,如CURRIE等研究表明,经历博彩相关消极后果的可能性随着博彩参与和投资金额的增加呈稳定性上涨,通过受试者工作特征分析得到,低风险博彩的最佳低风险阈限为月博彩不超过2~3次,年博彩金额不超过501~1 000加元,博彩金额占家庭收入比不超过1%。

博彩最佳低风险阈限在某种程度上可以作为广大博彩者的行为参照标准,低于低风险最佳阈值的博彩者经历身体、社会和心理健康问题的可能性就越少,而超出这一阈限值博彩相关消极后果的风险就会明显增加。由此可见,低风险购彩行为阈限研究能为体育彩民提供一个形象具体的购彩行为限制标准,体育彩民可根据这些购彩行为阈限值对自身购彩行为进行限定,从而预防与避免购彩危害。此外,低风险购彩的相关研究能为制定具有针对性的风险预防政策提供理论依据和实践指导,只有让更多的体育彩民在低风险情境下参与购彩,才能保障体育彩民群体的健康可持续发展。本研究的主要目标有:(1)确立低风险购彩的界定标准;(2)揭示当前体育彩民不同购彩行为参与的风险曲线特征;(3)明确体育彩民4类购彩行为的低风险阈限;(4)分析低风险购彩行为阈限与购彩危害的剂量-反应关系。

1 研究对象与方法

1.1研究对象

本研究将体育彩民界定为持续购买体育彩票3个月或更长时间,且每月都有购买体育彩票的人。采用问卷调查法,对北京、重庆、江西、浙江、山东、吉林、甘肃、海南、广东和湖北10个省(市)的体育彩民展开调查。本次调查共计发放体育彩民问卷2 720份,回收有效问卷2 426份,有效回收率89.2%。由于购彩支出占个人收入比是本研究的一个关键变量,为保证数据的有效性,首先剔除部分无收入的数据,包括学生、无业、失业、待业和漏填收入的体育彩民,共计359份。最终,本研究有效样本为2 067份。

1.2研究工具

(1)体育彩民购彩行为问卷。采用自编的体育彩民购彩行为问卷,包含人口统计学和购彩行为基本信息,人口统计学信息包括性别、年龄、学历、个人收入、职业、婚姻状况和居住地等,购彩行为信息包括购彩类型、购彩年限、购彩频率、购彩金额和购彩前研究时间等。其中,测量购彩频率的题目为:您平均每月购买体育彩票多少次?测量购彩金额的题目为:您平均每月购彩金额是多少?测量购彩前研究时间的题目为:您平均每次购彩前研究时间多长?[15]

(2)体育彩民购彩消极后果问卷。体育彩民购彩消极后果问卷改编自FERRIS等设计的PGSI量表中的博彩问题分量表,包括检测因博彩而引发的7个消极后果:健康问题(health problem s)、财务问题(financial problem)、借钱博彩(borrowed money)、投入过大(betting more)、他人批评(others criticized)、感到内疚(felt guilty)和感知博彩问题(felt a problem)。考虑到我国彩票与国外博彩发行背景、国内外文化差异和我国体育彩民的现实问题,在对条目的翻译过程中进行了适当的语义转换。如健康问题方面主要考察购彩引发的压抑和焦虑;财务问题具体到购彩中“挪用公款、家庭预算之外和信用卡透支”等;他人批评外化为因购彩“与家人或亲友发生冲突”;感知博彩问题具体为因购彩“影响到工作和生活”等。每个条目采用2点计分,选“是”计为1分,“否”计为0分。设置2个生理状态变化条目来检验问卷的有效性,条目1:因购买彩票而身体消瘦;条目2:因购买彩票而经常失眠。体育彩民购彩消极后果总分与条目1的相关系数为0.47(P<0.01),与条目2的相关系数为0.43(P<0.01),均呈中度正相关,具有较好的效标关联效度。信度分析结果表明,问卷的内部一致性α系数为0.75,具有较好的信度。

1.3数据分析

数据分析均采用SPSS20.0进行处理,研究中具体采用主要数据分析方法和作用如下。

(1)采用方差分析检验由不同低风险界定标准(1分、2分和3分)划分的体育彩民群体在购彩行为上的差异情况,以此来检验各类划分标准的外部效度,当划分后2类体育彩民群体在购彩行为上差异表现为相对更显著时,该划分标准的外部效度则更高。S.R.CURRIE等[16]采用该方法对不同风险程度博彩者分类标准进行检验。

(2)采用频数与置信区间分析不同购彩行为区间(月购彩金额、月购彩频次、购彩支出占收入比和购彩前研究时间)体育彩民的风险曲线(报告2个及以上消极后果比例),以此考察随体育彩民购彩行为的增加其风险水平变化的规律。

(3)采用受试者工作特征曲线分析(ROC)定义4类购彩行为最优低风险阈限,各类购彩行为的最优风险阈限值是通过ROC分析中的AUC曲线面积、灵敏度和特异度3个指标来最大化鉴别2个及以上消极后果体育彩民。具体过程为,计算不同购彩行为切点对于预测低风险购彩的灵敏度、特异度和曲线距离,当AUC曲线面积达到最大值时的购彩行为切点即为低风险购彩的最优预测切点。金丕焕[17]指出,AUC在0.5~0.7之间表示诊断准确性较低,在0.7~0.9之间表示诊断准确性为中等。一旦确定风险阈限值,则可根据体育彩民各实际购彩行为与阈限值的比较,来判断其消极后果风险程度的水平。

(4)采用Logistic回归模型来检测购彩低风险阈限和消极后果之间的关系,分析中控制了人口统计学的影响(性别、年龄和学历),首先逐个考察购彩支出占收入比、月购彩金额、月购彩频次和每次购彩前研究时间低风险行为阈限独自对低风险购彩的影响;其次,分析了4类购彩行为低风险行为阈限对购彩危害的联合影响情况。通过该分析可验证低风险购彩行为阈限值对体育彩民消极后果甄别的有效性。

2 研究结果

2.1体育彩民群体结构与购彩行为描述性统计

2.1.1体育彩民群体结构描述性统计本研究样本来自全国10个省(市),每个省(市)选择经济发展水平不同的3个城市(或区)作为调查区域,如东部地区浙江选取杭州、金华和衢州3个城市,山东选取济南、淄博和枣庄3个城市。调查结果显示,体育彩民中男性占绝大部分,女性体育彩民比例不到1/5;体育彩民平均年龄36.34岁,中、青年体育彩民众多,其中25~49岁的体育彩民比例接近80%;体育彩民平均个人月收入3 067.23元,中低收入体育彩民居多,其中收入在1 500~4 000元之间的体育彩民超过60%;体育彩民中购买数字乐透型彩票的比例超过4/5,购买竞猜型彩票的比例接近1/3,而购买即开型和高频型彩票的比例均低于1/5(见表1)。

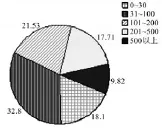

2.1.2体育彩民购彩行为描述性统计本研究调查显示,体育彩民人均购彩年限为4.99年,大部分体育彩民购彩年限在2~5年之间,且达到6~10年的体育彩民超过20%,说明体育彩民大多形成了坚持购彩的习惯;体育彩民人均月购彩频次为13.91次,接近2/3的体育彩民月购彩频次达到10次或以上,说明体育彩民整体购彩频率较高;体育彩民人均月购彩金额为234.89元,大约一半体育彩民月购彩金额不超过100元,但有1/4的体育彩民月购彩金额超过200元,说明大部分体育彩民购彩金钱的投入较为理性,但仍然有少部分体育彩民购彩金钱投入相对过高;体育彩民人均购彩前研究时间为26.54 m in,接近一半体育彩民研究时间不超过10 m in,极少数体育彩民研究时间会超过1 h,说明绝大部分体育彩民购彩时间成本投入较少(见图1~图4)。

表1 体育彩民人口统计学基本情况Tab le 1 Demographics of sports lottery consumers

图1 体育彩民购彩年限分布/年Figu re1 Ave rage years of purchasing lottery/年

图2 体育彩民月购彩频次分布/次Figure2 Frequency each month/次

图3 体育彩民月购彩金额分布元Figure3 The cost o f m oney each month

图4 体育彩民单次购彩前研究时间分布/m inFigure4 The cost of tim e fo r a single/min

2.2体育彩民低风险购彩与购彩危害的界定

S.R.CURRIE等[10]对低风险博彩和博彩危害进行了界定:低风险博彩是指,博彩者报告的消极后果少于2种;博彩危害是指,博彩者报告两种及以上消极后果。M.TOCE GERSTEIN等[18]其他研究者也使用2种症状或消极后果作为成瘾行为的低风险界限。本研究对PGSI问题列表进行了修订,且考虑到我国彩票与国外博彩的本质区别,将采用方差分析考察不同界定分值(1分、2分和3分)下体育彩民购彩行为的外部效度,来最终确定低风险购彩与购彩危害的界定分值。

当低风险购彩界定标准定为2个及以上消极后果时,由此划分的2类体育彩民在4类购彩行为指标上的差异相对更为显著。具体而言,该划分标准下产生的2类体育彩民群体的4类购彩行为上的F值是界定标准定为1个及以上危害下的2倍左右,是界定标准定为3个及以上危害的2.5~4.5倍左右(见表2)。由此可见,将低风险购彩界定标准定为2个及以上消极后果具有更好的外部区分效度。基于以上分析,本研究将采用“经历2种以下消极后果的购彩行为”作为界定体育彩民低风险购彩的标准。反之,购彩危害是指经历2种及以上消极后果的购彩行为。

表2 不同低风险购彩界定标准下体育彩民在购彩行为上的差异比较Table2 Com parison of behavior for different definitions of low-risk purchasing lottery

2.3不同购彩行为体育彩民购彩风险曲线特征

2.3.1不同购彩支出占收入比的购彩风险曲线调查显示,购彩支出占收入比在1%及以内的体育彩民购彩风险最低,报告2个及以上消极后果的比例仅为2.82%;购彩支出占收入比在50%以上的体育彩民购彩风险最高,报告2个及以上消极后果的比例达到82.93%,约为购彩支出占收入比在10%~30%之间体育彩民的4倍,约为购彩支出占收入比在3%~5%之间体育彩民的10倍,约为购彩支出占收入比1%的体育彩民的30倍(见图5)。体育彩民购彩风险曲线在购彩支出占收入比上的特征表现为,随着体育彩民购彩支出占收入比的增加,体育彩民购彩风险呈持续上升趋势。

图5 体育彩民购彩支出占收入比与购彩危害的风险曲线Figure5 Risk curve of percent of income and harm

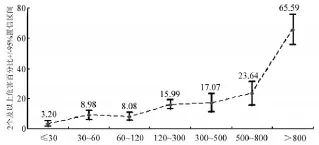

2.3.2不同购彩金额的购彩风险曲线调查显示,购彩金额在30元及以内的体育彩民购彩风险最低,报告2个及以上消极后果的比例仅为3.20%;购彩金额在800元以上的体育彩民购彩风险最高,报告2个及以上消极后果的比例达到65.59%,约为购彩金额在300~500元之间体育彩民的4倍,约为购彩金额在60~ 120元之间体育彩民的8倍,约为购彩金额30元及以内的体育彩民的20倍。体育彩民购彩风险曲线在购彩金额上的特征表现为,随着体育彩民购彩金额的增加,体育彩民报告2个及以上消极后果的比例总体呈上升趋势,但购彩金额从30~60元之间与60~120元之间体育彩民报告2个及以上消极后果的比例变化较小(见图6)。

2.3.3不同购彩频次的购彩风险曲线调查显示,购彩频次在5次以内的体育彩民购彩风险最低,报告2个及以上消极后果的比例仅为3.82%;购彩频次在25次以上的体育彩民购彩风险最高,报告2个及以上消极后果的比例达到26.90%,约为购彩频次在5次以内体育彩民的7倍,约为购彩频次在5~16次之间体育彩民的2倍。体育彩民购彩风险曲线在购彩频次上的特征表现为,随着体育彩民购彩频次的增加,体育彩民报告2个及以上消极后果的比例总体呈上升趋势,但购彩频次在5~ 16次之间的3个阶段体育彩民的风险比例变化趋势不明显(见图7)。

图6 体育彩民购彩金额与购彩危害的风险曲线Figure6 Risk curve o f lottery expenditure and harm

图7 体育彩民购彩频次与购彩危害的风险曲线Figure7 Risk curve of frequency of purchasing lottery and harm

2.3.4不同购彩前研究时间体育彩民的购彩风险曲线调查显示,购彩前研究时间为0 m in的体育彩民购彩风险最低,报告2个及以上消极后果的比例仅为8.54%;购彩前研究时间在60 min以上的体育彩民购彩风险最高,报告2个及以上消极后果的比例达到32.61%,约为购彩前研究时间在21~30 min之间体育彩民的2倍,约为购彩前研究时间在6~10 min之间体育彩民的3倍,约为购彩前研究时间为0 min的体育彩民的4倍。体育彩民购彩风险曲线在购彩前研究时间上的特征表现为,随着体育彩民购彩前研究时间的增加,体育彩民报告2个及以上消极后果的比例呈持续上升趋势,但购彩前研究时间在10 min以内的体育彩民购彩风险比较接近(见图8)。

图8 体育彩民购彩前研究时间与购彩危害的风险曲线Figure8 Risk curve of time consumption before purchasing lottery and harm

2.4体育彩民低风险购彩行为阈限的划分

ROC分析结果表明,购彩支出占收入比和购彩金额2个指标对低风险购彩诊断具有中等诊断准确性(AUC接近0.7)。不同购彩支出占收入比切点与诊断低风险购彩的一致性分析表明,采用4%、5%和6%作为切点的AUC分别为0.67,0.68和0.67,说明购彩支出占收入比的最优低风险阈限值为5%(AUC最大),诊断灵敏度为79%,特异度为58%。本次调查中,约有47.4%的体育彩民超过购彩支出占收入比的低风险阈限。不同购彩金额切点与诊断低风险购彩的一致性分析表明,采用80,100和120元作为切点的AUC分别为0.62,0.69和0.66,说明购彩金额的最优低风险阈限值为100元(AUC最大),诊断灵敏度为82%,特异度为56%。本次调查中,约有49.0%的体育彩民超过购彩金额的低风险阈限(见表3)。

表3 4类购彩行为不同切点判断低风险购彩的ROC分析Table3 Sensitivity and specificity of different low-risk cu t-off

ROC分析结果表明,购彩频次和购彩前研究时间2个指标对低风险购彩的诊断准确性较低(AUC在0.50~0.7之间)。不同购彩频次切点与诊断低风险购彩的一致性分析表明,采用12,15和18次作为切点的AUC分别为0.60,0.61和0.61,说明购彩频次的最优低风险阈限值为15次(AUC最大),诊断灵敏度为60%,特异度为63%。本次调查中,约有34.3%的体育彩民超过购彩频次的风险阈限。不同购彩前研究时间切点与诊断低风险购彩的一致性分析表明,采用10,20和30 m in作为切点的AUC分别为0.56,0.61和0.59,说明购彩前研究时间的最优低风险阈限值为20 m in(AUC最大),诊断灵敏度为64%,特异度为59%。本次调查中,约有35.1%的体育彩民超过购彩前研究时间的风险界限。

2.5低购彩行为阈限与购彩危害的剂量-反应关系

通过Logistic回归分析,进一步考察4个购彩行为低风险阈限与购彩危害风险水平的剂量-反应关系,风险水平用优势比(OR值)来反应。因变量为购彩危害(是否报告2个及以上消极后果),为了排除人口学变量的影响,性别、年龄和学历第1步进入Logistic回归方程;购彩行为变量包括购彩支出占收入比阈限(5%)、购彩金额阈限(100元)、购彩频次阈限(15次)和购彩前研究时间阈限(20 min),第2步进入Logistic。

模型1考察人口学变量(性别、年龄和学历)对低风险购彩的影响,结果表明,学历对低风险购彩具有直接负向预测作用,但Hosmer&Lemeshow卡方检验统计量为23.267(P<0.05),说明统计量零假设不成立,即模型拟合程度不好,且R2仅为0.02,说明学历对低风险购彩的解释率非常低。从模型2~6的Hosmer&Lemeshow卡方检验统计量和Block卡方值来看,模型2~6的整体拟合性较好(P>0.05),后一层变量对因变量的增量预测效力均达到显著水平(P<0.001)。其中,模型2~5分别检验4个购彩行为低风险阈限在控制人口学变量(性别、年龄和学历)后独立预测低风险购彩的效果。结果表明,4个购彩行为低风险阈限在控制人口学变量的影响下均对低风险购彩具有正向预测作用,其中购彩支出占收入比低风险阈限的风险水平为4.95,说明购彩支出占收入比超过5%的体育彩民经历购彩消极后果(2个及以上消极后果)大约是保持低于这种限制的5倍。此外,购彩金额、购彩频次和购彩前研究时间低风险阈限的风险水平依次为5.86,2.36和2.44(见表4)。

模型6将4个购彩行为低风险阈限同时纳入回归模型,结果表明,年龄和学历对低风险购彩具有负向预测作用,在控制人口学变量影响后,购彩支出占收入比、购彩金额和购彩前研究时间低风险阈限仍能有效预测低风险购彩,其风险水平依次为2.14,3.08和1.63,但购彩频次低风险阈限的预测效果不显著,该模型对低风险购彩的总体解释力为16%(见表4)。

3 讨论

本研究采用ROC分析,并结合相邻切点值的对比,得出判断低风险购彩行为的最佳阈限值。ROC分析近年来开始频繁应用于体育研究,多与体育锻炼和健康主题相关,如张建国[19]的体质与健康促进研究,朱琳和陈佩杰[20]的青春期少年运动强度诊断研究等。国外博彩研究亦常采用该方法,CURRIE等采用ROC分析研究一般人口博彩的参与水平和危害之间的剂量-反应关系,J.WEINSTOCK等[21]运用ROC分析确定病态赌博者适当赌博的定量限制。由此可见,ROC分析方法在体育彩民低风险购彩行为阈限的研究中具有较好的可行性和科学性。

表4 4类购彩行为的低风险阈限对体育彩民购彩消极后果的预测Tab le4 Prediction of low-risk lim its on negative consequences

体育彩民购彩行为越强,则购彩危害风险就越高。购彩行为和危害风险水平关系的最佳曲线形状应该为J型而非直线,J型风险曲线有利于低风险阈值的确立。当购彩参与水平较低时,风险水平保持不变,但是当参与水平达到一定阈限值时风险水平就会急剧增加。本研究中的4类购彩行为指标的风险曲线都接近于J型,其中,购彩支出占收入比对购彩风险的预测效果最佳。当购彩支出占收入比重在5%~10%时,风险危害的比例超过1/5;当购彩支出占收入比重超过50%时,风险危害的比例达到4/5。而购彩金额在300~500元之间体育彩民的风险危害比例仅为购彩金额在30~60元之间的2倍,说明购彩金额指标对于风险危害的鉴别力要劣于购彩支出占收入比。此外,从风险曲线图形来看,购彩频次和购彩前研究时间2个指标对风险危害的鉴别力相对前2个指标要更差一些。

购彩支出占收入比和购彩频次的最佳低风险阈限值分别为5%和15次/月,2个切点明显高于1%和2~3次[10],或1.9%[21]的国外博彩低风险阈限值,出现这一差异的可能原因如下。(1)研究对象的界定存在区别。国外博彩研究一般选取最近1年内参与博彩的人,而本研究对体育彩民的界定,需满足持续购买体育彩票3个月或更长时间,且每月都有购买体育彩票这2个条件。相比博彩者体育彩民的购彩参与强度更大,故风险阈限切点会变大。(2)购彩支出占收入比这一参与行为指标,本研究采用的是体育彩民的个人收入,而博彩研究中通常采用家庭总收入,因此本研究的阈限值相对会偏高一些。同时,本研究调查显示,体育彩民平均月购彩频次和金额分别为13.91次和234.89元,由此估算体育彩民平均单次购彩金额不超过16元,这相比其他一次博彩活动要少很多,这可能是导致出现体育彩民购彩频次的风险阈限值高于博彩者博彩频次风险阈限值的主要原因。

月购彩金额和购彩前研究时间的最佳低风险阈限值分别为100元和20 m in/次,相比国外博彩研究的阈限值较低[7]。考虑到加元汇率和博彩低风险阈限研究时间较早,从绝对数值来看,与博彩低风险阈限值40~80加元/月远高于本研究的低风险阈限值100元。刘炼等[22]认为,民众对体育彩票的态度相比其他赌博活动可能更积极一些,人们对于彩票和博彩带来损失的心理账户认知不同,普遍认可博彩的高风险,故博彩月购彩金额低风险阈限相对比购彩要高。如某人因购买一次彩票输掉100元和因打一次牌输掉100元,人们通常会认为后者很正常。此外,S.R.CURRIE等[8]研究发现,每次博彩时间的最佳低风险阈限值为60 m in,而本研究体育彩民低风险阈限值为20 m in。博彩低风险阈限研究中,是以“每次博彩参与时间”来衡量,本研究指标是指购彩前的研究时间,这可能是导致研究结果不一致的主要原因。同时,这一指标的特异度和灵敏度均在60%左右,说明该指标作为低风险阈限效果不太理想。这可能是由于,彩票玩法种类较多,研究时间差异较大。如竞猜型体育彩民购彩前往往花大量时间分析即时赔率、球队历史战绩等信息,数字乐透型体育彩民购彩前的研究时间长短不一,即开型体育彩民购彩前基本不花时间。

4个购彩行为低风险阈限与购彩危害之间的剂量-反应关系强弱不一。4个低风险购彩行为阈限值均能独立预测购彩消极后果的风险水平,当4个低风险阈限值一起放入回归模型时,月购彩频次(15次)的预测效果不显著,其他3个指标仍然显著。这一结果与博彩研究并不一致,博彩研究中,月购彩频次的预测效果虽然劣于月购彩金额,但强于购彩支出占收入比[9]。H.J. SHAFFER等[23]研究指出,博彩行为所产生的影响最终取决于博彩者的资金情况,因此评估消极后果风险时购彩支出占收入比和月购彩金额是预测效果显著的2个参数。每次购彩前研究时间过长可能对体育彩民人际关系、家庭和睦和工作带来一定的消极影响,故这一指标的预测效果也比较明显。本研究数据的处理过程中,并未排除不同类型彩票对体育彩民购彩行为的影响,N.M.PETRY[24]对博彩危害进行研究发现,危害风险在各种博彩活动中是不相同的,赌场游戏频率的风险曲线坡度比其他形式的博彩更为陡峭。本文认为,这一影响在彩票不同玩法之间可能更为显著,联合预测购彩危害时月购彩频次的预测力度被进一步消弱也不足为奇。当然本研究认为,低风险阈限是相对比较保守的,对于体育彩民而言,每月100元以内可能处于低风险状态,如果将这一标准放到一般人群,则可能仍然具有较大风险。此外,低风险阈限值对于不同群体的适应性也可能存在较大波动,如收入水平较低的家庭每月购彩超过100元或购彩支出占收入比高于1%带来的消极后果风险要远高于高收入水平的家庭。

4 结论

体育彩民形成了坚持购彩的习惯,购彩频率普遍较高,购彩金钱和时间投入较为理性,但仍有部分体育彩民投入相对过多。体育彩民低风险购彩界定为,经历2种以下消极后果的购彩行为。体育彩民购彩支出占收入比、月购彩金额、月购彩频次和每次购彩前研究时间4个购彩行为指标的风险曲线均呈现J型,即随着购彩行为的增加购彩风险呈上升趋势。基于ROC曲线分析得出的购彩支出占收入比、月购彩金额、月购彩频次和每次购彩前研究时间4个低风险阈限值分别为5%、100元、15次和20 m in,且能有效鉴别体育彩民是否正经历购彩危害。4个风险阈限值均能独立预测体育彩民购彩危害,月购彩金额是否低于100元对体育彩民购彩危害的预测效果最佳,但当4个风险阈限值联合预测体育彩民购彩危害时,月购彩频次是否低于15次不能有效预测体育彩民购彩危害。购彩行为低风险阈限值的确立对降低体育彩民购彩危害具有一定的指导意义。

参考文献:

[1]李欣华,郑涌.人格与病理性赌博研究述评[J].心理科学进展,2008,16(5):740-744.

[2]LESIEUR H R,BLUME S B.The South Oaks Gambling Screen(SOGS):a new instrument for the identification of pathological gamblers[J]. American Journal of Psychiatry,1987,144(9):1184-1188.

[3]FERRIS J,WYNNE H J.The Canadian Problem Gambling Index Final Report[J].Ottawa,ON:Canadian Centre on Substance Abuse,2001:1-58.

[4]SYLVAIN C,LADOUCEUR R ,BOISVERT J M.Cognitive and behavioural treatment of pathological gambling:a controlled study[J]. Journal of Consulting and Clinical Psychology,1997,65(5):727-732.

[5]KIM S W,GRANT J E,ADSON D E,et al.A double blind,placebocontrolled study of the efficacy and safety of paroxetine in the treatment of pathological gambling[J].Journal of Clinical Psychiatry,2002,63(6):501-507.

[6]徐家熹,李海.基于元分析的动机性访谈对体育博彩问题彩民的治疗效果[J].上海体育学院学报,2014,38(4):47-52.

[7]王斌,史文文,刘炼.体育彩民的界定及购彩心理与行为特征[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2013(2):171-176.

[8]CURRIE S R,HADGINS D C,WANG J L,et al.Replication of low-risk gambling limits using Canadian provincial gambling prevalence data[J]. Journal of Gambling Studies,2008,24(3):321-335.

[9]李海.基于公共健康视角的体育博彩社会责任研究[J].体育科研,2012,33(3):8-13.

[10]CURRIE S R,HADGINS D C,WANG J L,et al.Risk of harm among gamblers in the general population as a function of level of participation in gambling activities[J].Addiction,2006,101(4):570-580.

[11]KORN D,REYNOLDS J.Global discourse on gambling:The importance of a public health perspective[J].Gambling and Public Health International Alliance,newsletter,2009,10(1):1-7.

[12]李志杰,盖文亮,许治平等.发达国家体育博彩产品质量监控及对我国的借鉴[J].西安体育学院学报,2011(5):538-541.

[13]刘文董,张林.国内外远程体育博彩的发展与治理[J].上海体育学院学报,2010(3):29-32.

[14]BONDY S J,REHM J,ASHLEY M J,et al.Low-risk drinking guidelines:the scientific evidence[J].Canadian journal of public health,1998,90(4):264-270.

[15]刘炼,王斌,叶绿,等.老年人购买体育彩票的积极心理效应:幸福度的促进机制研究[J].天津体育学院学报,2014,29(1):47-51.

[16]CURRIE S R,CASEY D M,HODGINS D C.Improving the psychometric properties of the problem gambling severity index[R].Report submitted to the Interprovincial Problem Gambling Research Consortium,2010:18-20.

[17]金丕焕.医用统计方法[M].上海:复旦大学出版社,2003.

[18]TOCE-GERSTEIN M,GERSTEIN D R,VOLBERG R A.A hierarchy of gambling disorders in the community[J].Addiction,2003,98(12):1661-1672.

[19]张建国.ROC曲线分析的基本原理以及在体质与健康促进研究中的应用[J].体育科学,2008,28(6):62-66.

[20]朱琳,陈佩杰.应用ROC曲线确定活动计数在青春期少年运动强度诊断中的最佳临界值[J].体育科学,2012,32(11):70-75.

[21]WEINSTOCK J,LEDGERWOOD D M,PETRY N M.Association between posttreatment gambling behavior and harm in pathological gamblers[J].Psychology of Addictive Behaviors,2007,21(2):185-195.

[22]刘炼,王斌,罗时,等.基于计划行为理论的体育彩民购彩行为研究[J].上海体育学院学报,2014,38(4):43-48.

[23]SHAFFER H J,LABRIE R A,LAPLANTE D.Laying the foundation for quantifying regional exposure to a social phenomena:considering the case of legalized gambling as a public health toxin[J].Psychology of Addictive Behaviors,2004,18(1):40-48.

[24]PETRY N M.Pathological Gambling:Etiology,Comorbidity,and Treatment[M].Washington,DC,American Psychological Association:2005.

中图分类号:G 804.8

文献标志码:A

文章编号:1005-0000(2015)05-393-07

DOI:10.13297/j.cnki.issn1005-0000.2015.05.005

收稿日期:2015-06-07;修回日期:2015-09-01;录用日期:2015-09-02

基金项目:国家社会科学基金项目(项目编号:14BTY007);教育部人文社会科学研究项目(项目编号:14YJC890014);华中师范大学基本科研业务费重大培育项目(项目编号:CCNU14Z02013)

作者简介:刘炼(1985-),男,湖南湘潭人,讲师,在读博士研究生,研究方向为运动心理学与体育人力资源管理。

作者单位:1.华中师范大学体育学院,湖北武汉430079;2.湖州师范学院体育学院,浙江湖州313000。1980年美国精神疾病协会第1次将病理性博彩收入DSM中[1],问题与病态博彩开始受到众多学者的关注。H.R.LESIEUR等[2]和J.FERRIS等[3]相继开发SOGS、PGSI等诊断工具;C.SYLVAIN 等[4]和S.W.KIM等[5]提出认知行为疗法、药物疗法等治疗问题博彩;徐家熹和李海[6]采用元分析总结了动机性访谈治疗体育博彩中问题彩民的效果。问题博彩干预研究固然是解决博彩问题最直接有效的方法,但问题博彩的出现往往已经对博彩者个体、家庭或社会产生了许多危害。因此,问题博彩的干预对于减少博彩危害只是治标不治本。从公共健康视角来看,博彩所产生的危害不仅出现在问题博彩者身上,普通博彩者同样可能会遭受一定的危害,且遭受危害的博彩者规模远高于问题彩民。王斌等[7]对已有研究分析发现,我国彩民规模统计口径一般在7千万~2亿之间,按照S.R.CURRIE等[8]关于博彩研究中5%左右的危害比例估算,我国约有350万~1 000万彩民正遭遇购彩危害。

Dose-response Relationship between the Thresholds for Low-risk Purchasing-lottery Behavior and Risk of Harm amongSports Lottery Consumers

LIU Lian1,2,WANG Bin1,HUANG Xiantao1,LI Gai1,HU Yue1

(1.School of PE,Central China Normal University,Wuhan 430079,China;2.School of PE,Huzhou Normal College,Huzhou 313000,China)

AbstractSports lottery consumers’purchasing-lottery harms are universal within a public health framework.Clinical diagnosis focus on diagnosis and treatment of problem lottery consumers,but the public health theory holds that sports lottery consumers’purchasing-lottery harm is a continuum and focus on prevention strategies of the general sports lottery consumers.Research on purchasing-lottery behavior has important application value in preventing harms,and identifying the thresholds for low-risk purchasing-lottery behavior can provide theoretical and practical reference for prevention,minimizing purchasing-lottery harm.Using questionnaire and mathematical statistics explored the dose-response relationship between the thresholds for low-risk purchasing-lottery behavior and risk of harm.The results were following:Sports lottery consumers had developed the habit of insisting on purchasing lottery,frequency of purchasing lottery was generally higher,expenditure including money and time overall relatively reasonable but excessive for some sports lottery consumers.Experiencing less than two negative consequences of purchasing lottery was defined as low-risk purchasing lottery among sports lottery consumers;Risk curves indicated the chances of experiencing purchasing lottery related harm increased steadily the more often one purchases and the more money one invests in purchasing;Receiver operating characteristic analysis identified the optimal limits for low-risk participation as investing no more than 5%of income on purchasing lottery,spending no more than 100 Yuan per month on purchasing lottery,purchasing lottery no more than 15 times per month,and time consumption before purchasing lottery no more than 20 minutes,these could effectively discriminate whether exist the risk of gambling-related harm;Logistic regression modeling confirmed a significant increase in the risk of purchasing lottery related harm when these limits were exceeded.A threshold for defining low-risk gambling may eventually form the basis of safe purchasing lottery guidelines for the general public.

Key wordssports lottery consumers;purchasing-lottery behavior;thresholds;low-risk;harm;dose-response relationship