基于课标中“学生活动”有效性的案例分析与思考

傅明峰

(江苏省六合高级中学,江苏 南京 211500)

当前中学物理教学中,学生依然“以接受式学习为主”.当然在接受式学习的过程中,教师又要有足够的时间与空间让学生参与,使学生适当感受与经历物理知识、规律的产生、发展过程,即“接受”应在“学生适当参与活动”的状态下开展,因此“学生活动”要适时适宜.为使我们教学更有效,先来回顾课标的相关理念.

1 课标中关于“学生活动”有哪些理念?

义务教育阶段,教学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程.有效的物理教学活动是学生学与教师教的统一.学生学习应当是一个生动活泼的、主动的和富有个性的过程.除接受学习外,动手实验、自主探究与合作交流也是学习物理的重要方式.经历观察现象、发现问题、提出问题,参与科学探究活动,拟订简单的科学探究计划和实验方案,收集数据、信息,经历信息判断、分析和归纳处理过程,能信息交流,提高分析问题与解决问题的能力.

高中阶段,应促进学生自主学习,积极参与、乐于探究、勇于实验、勤于思考、合作交流等学习物理的方式.这些方式有助于发挥学生学习的主动性,使学生的学习过程成为在教师引导下的“再创造”过程.

在高中物理教学中,教师的讲授仍然是重要的教学方式之一,但要注意的是必须关注学生的主体参与,师生互动.

以上说明教师科学引导,学生适当、适时参与活动应是中学物理教学的主要方式.

2 现实教学中有哪些“学生活动”现象?

现实教学中,“学生活动”形式大多数表现为读、写、算3种,其实,还应有如下3种形式:实验探究型学生活动、操作型学生活动、讨论型学生活动.

案例1.在一节初中“重力”的教学课上,教师设计了“探究重力与质量的关系”活动:让学生进行猜想假设,设计实验方案,动手实验,用弹簧测力计分别测出质量为100g、200g、300g的钩码受到的重力,把实验数据填入表中,并根据数据用描点法,在坐标图上画出重力与质量的关系图像.(整个活动用时20min)

这样的“实验探究型学生活动”理论上是正确的,但此课中开展的“学生活动”存在着以下几个问题.

(1)大部分学生按“自然想法”——重力的大小可能与物体的体积、物体的质量、物体的形状、相对地面的位置、物体的密度等有关.他们在“沼泽地”中艰难地走着,在后来无方向的探究中,过多地花去了无意义的时间.

(2)猜想假设要依据生活经验和知识基础,积极思考,不可无根据地乱猜.教师要适时引导学生思考:体积和密度对重力的影响都可归纳到质量当中.同种物质,体积越大,则质量越大;相同体积的不同物质,密度越大,则质量越大.所以只研究重力与质量的关系即可.

(3)部分学生不知道如何设计实验?小组讨论时,要分析实验中需要测量哪些物理量?各个物理量可以怎么测量?实验得出的数据应该怎么处理?怎样用数学图像进行分析处理?

(4)交流、评价活动中,分析与论证算出每次测得的重力与质量的比值,分析数据和图像的特点,得出在误差允许的范围内,物体的重力与质量成正比,由此得出G=mg数学表达式.

这个探究实验对一般学生而言是较容易的.但是,笔者认为还要采用教师一边引导,一边让学生作“暂短”的自我探究和操作活动,或师生共同研究,即“边探究,边活动”,要通过教师的分析引导,不断帮助学生调整研究问题的方向,使学生明白确定研究问题、选择实验方法与策略的重要性,还要明白对实验数据的分析、交流、评价也同样重要.

案例2.在一节“练习使用多用电表”的实验操作课上,用多用电表来测量电压、电流和电阻(定值电阻和二极管正反向电阻).教师按照多用电表的用法先进行讲解和示范,接着让学生开始按部操作……

课中,笔者进行观察,发现学生按部就班操作还算比较顺利,其中有几个关键的操作点,例如先进行机械调零,测量电压、电流时,要注意量程的选择,红黑表笔的接法(红表笔接高电势端、黑表笔接低电势端,也可以这样说电流是“红进黑出”).测电阻的时候,还要选择倍率,将红黑表笔短接,进行欧姆调零,换倍率后重复上述步骤.但是,5道练习题做完,结果发现问题多多,这是什么原因呢?

课后,笔者问几个学生,他们也比较茫然.问教师,你这样做法是否有“统领”和 “钳制”“学生活动”的嫌疑,他的理由是这样可以把错误操作消灭在萌芽状态之中,以后不会再犯,也节省了时间.事实正如我们所愿吗?现实教学中,有太多这种追求一步到位的 “理想主义”,何不大胆放手,让学生自己去操作、探索、纠错、总结以及反思.

案例3.对于高中物理必修2教材第7章“能量守恒定律和能源”一节课,教师设计如下的问题,让学生进行讨论:能源危机是时下全球性问题,有的国家甚至为此大打出手,我国政府也一直在强调要搞节能经济、低碳环保、绿色GDP.不过根据我们刚才所学的能量守恒定律,既然能量是守恒的,不可能被消灭,好像我们没有必要节约能源吧.

生1:不可能吧,从小就听说了要节能,肯定有它的道理.

生2:节约可以降低成本.开车节省点油还可以省些油费.

生3:不只是这样简单吧.如果全世界的石油都用光了,汽车就不能开动了.

生4:是的,汽油的化学能被用来开车,但燃烧完后变成了热能,虽然守恒,但这些热量散到空中了,不可能再用来开车了.(教师指出这叫能量耗散)

生5:石油用完了,可以用其他的能源开车嘛,有一种叫燃料电池车,用氢气的.最近听到一款叫做“特斯拉”的电动汽车,还有太阳能汽车呢?(教师指出这些都属于新能源)

生6:我也听说过,不过好像非常贵的,好像性能也还不够好.这些可能都要很久后才能完善吧,因此我认为要现实一点,该节约的还是要节约,否则到时就晚了:

对于这类“讨论型学生活动”课,我们也发现容易成为 “八股化”:教师往往利用学生熟悉的生产、生活情境,以及所关心的热门科技话题提出问题,创设问题情境,不管容易与困难,先小组讨论,“积极”开展“学生活动”,再请小组中的某些学生回答教师给出的问题.设计这样的“学生活动”,可以使学生认识到学习物理的现实意义,感到学有所得,学有所用,激发学生的情感和求知欲.这样的课看上去什么问题都解决得很容易.特别是有些公开课,以期给听课者的印象是学生反映非常好,大家最终都“会”了.

思考1:“学生活动”与讲授教学常常要交互进行,“学生活动”常要在教师的不断引导下有计划地分步开展.“学生活动”不要包办,更不要管得太死、太牢,在正确和错误中提高判断和识别能力,其实,很多“错误”可能比 “正确”更会让人刻骨铭心.

3 怎样的“学生活动”是适时、适宜的?

教师的“教”、学生的“动”相互配合,学生在理解、掌握知识的同时,提升自身解决问题的能力,这样的教学才有效.当然学生的“动”体现在多个方面,教师的引导,引发了学生的思考,那是思维的“动”.现行教学中,力求将传统的“这样做”改为“为什么这样做”,进一步追求“你想怎样做”,所以要尽量给学生足够的时间与空间来研究问题,但研究又要花费很多时间,若学生无方向的摸索常会浪费时间,因此,“学生活动”应在教师的科学设计中有控制、有方向地进行.那么,怎样才能适时、适宜呢?

3.1 把“学生活动”放在“困难点”上

图1

案例4.在一节“牛顿运动定律综合应用”习题课上,学案中有这样一道试题:如图1所示,质量为M的木板,上表面水平,放在水平桌面上,木板上面有一质量为m的物块,物块与木板及木板与桌面间的动摩擦因数均为μ,若要以水平外力F将木板抽出,则力F的大小至少为

(A)μmg. (B)μ(M+m)g.

(C)μ(M+2m)g. (D)2μ(M+m)g.

让学生读完题目后,教师问:“要实现将木板抽出,木板的加速度和物块的加速度两者满足什么条件?”,有学生回答:“木板的加速度必须大于物块的加速度”,“请同学们自己分析求解”……

课后笔者与教师交流,问:“为何先问学生这样的问题”,教师说:“否则学生解题思路会出错”,笔者问:“有何错误?”他说:“若不考虑加速度大小关系,则会认为物块与木板间的摩擦力是滑动摩擦力,大小为f1=μmg,方向水平向左,木板与桌面间的摩擦力也是滑动摩擦力,大小为f2=μ(M+m)g,方向也是水平向左.这样学生就会错选(C)项”……

教师的“担心”正是解题的“关键”,这恐怕就是学生“上课听得懂,自己不会做”的问题源头.要把“学生活动点”放在学生解决问题的“困难点”上,让学生先体验“困难点”(当然一般不宜用时过长),而后通过教师的引导和点拨,使学生体会和克服“困难点”,因此本题让学生先自我研究,再交流讨论是适时、适宜的.

思考2:要在学生解决问题的“困难点”处适当开展“学生活动”,认识到困难在何处?如何避难从易.

思考3:过难的问题,要分解后开展“学生活动”,学生解决问题的“困难点”需要点拨,是先“点”还是后“点”?关键要在让学生知道困难在何处后再“点”.

3.2 把“学生活动”放在思维的“分叉点”上

目前“题海战术”有越演越盛之势,教师希望“上课多讲,给学生更多范例”,“课后多练,给学生多思”,而超过了一定的量后,效果恰恰相反,范例没起到示例的效果,练习没起到思考的作用.

案例5.在一节“运用牛顿运动定律应用”的习题课上,有这样一道题:如图2所示,一名消防队员在模拟演习训练中沿着长为12m的竖立在地面上的钢管往下滑.这名消防队员的质量为60kg,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零.如果加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,求:该消防队员下滑过程中的最大速度.

图2

笔者观察周边的学生,竟然都是设匀加速的时间为t1,加速度为a1,列出来求解,而想不到用匀变速直线运动平均速度的定义和推论来求解而直接得到vmax.这也是课堂教学中长期缺乏引导学生自主探索(示例时总是被教师直接告知了)、研究交流(让学生各自求解后的交流)等“学生活动”的一个真实写照.

思考4:让学生在自主探索后,通过自我反思和与他人交流,才能真正领悟各种解题方法的利弊.因此,在思维“分叉点”处,开展“学生活动”进行比较是适时、适宜的.

3.3 把“学生活动”放在活动的“成功点”上

在教学设计中,在学生“易错点”的问题上,要有一定的停留,即给学生一定的活动时间,让他们在“错误”中思辨自己的思维.

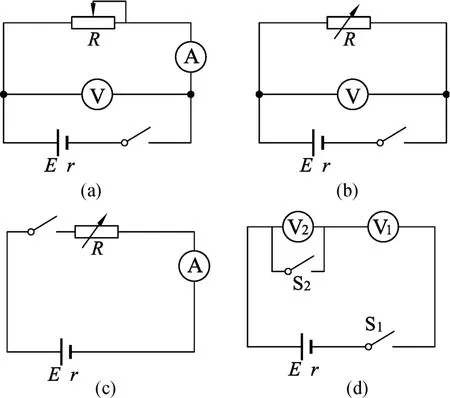

案例6.在一节“实验:测定电池电动势和内电阻”课上,教师课前制定本节课的学习目标就是运用不同的方法来测定电池的电动势和内阻.课前学生经过讨论和交流,自主设计出测量方案.教师课前了解每位学生的方案.在课中,师生推荐具有代表性的方案,让设计者在全班展示、陈述.例如学生甲是利用伏安法来测量[如图3(a)],学生乙是利用伏阻法来测量[如图3(b)],学生丙是利用安阻法来测量[如图3(c)],学生丁是利用伏伏法来测量[如图3(d)],最后教师再对未涉及的方案予以补充拓展.

思考5:教学中开展自主“学生活动”后,进而实现学习活动成果的交流、共享和评价.既满足了学生获得成功的情感和心理需求,又真正做到学生活动的主体回归学生的目标.

图3

4 如何设计有效的“学生活动”?

“学生活动”是在教师的引导下开展的,因此,“学生活动”应在教师的教学设计之中占有举重轻重的位置.如何有效设计“学生活动”,当然要根据不同内容,不同层次的学生来设计富有梯度的问题.

案例7.在一节“电能输送”课上,教师展示了如下循序渐进、层次递进的问题.

问题1:为什么要远距离输电?

问题2:在输电过程中主要考虑什么问题?

问题3:输电过程中为什么有电能损失?

问题4:从理论上分析应怎样减少电能的损失?

问题5:减少电流应怎样做?

问题6:应怎样升高输电电压?

问题7:用户需要较低电压怎么办?

问题8:从理论上分析能不能只减少电阻来减少电能损失?

问题9:如何减少电阻?

问题10:在实际情况下用减少电阻来减少电能损失有何局限?

问题11:如果你是电力工程师,怎样尽可能做到“鱼和熊掌兼得”?

问题12:为什么三峡输电站向华东地区输电采用的是直流电?

理想的“学生活动”设计,最好从生活中来,即从问题情境引出,通过“学生活动”感受一些特殊情况,再进行交流、总结,从而得出一般方法,最后展示解决生活实际问题丰富多采的方法.

案例8.学习“自由落体运动”一节之后,布置学生估测一下自家楼房的高度.课堂上学生交流和汇报自己的测量方法和结果.大部分学生根据测出一块小石子从楼顶落到地面的时间t,然后计算出楼高.

也有学生是这样测量的:先从地面开始在墙上每隔5cm作一明显记号(画了一人多高的记号),让另一学生从楼顶由静止开始放下一小石块,他用佳能相机在地面抓拍石子的下落.他拍了10多次,打印后得到2张有石子下落径迹的照片,把径迹上的石子看作匀速直线运动.根据曝光时间和石子下落的距离,算出石子落地前的平均速度v,然后根据v2=2gh,估算出楼房的高度.也有令人意外的方法:用一条足够长的绳子从楼顶放下来(也可放一层楼的高度,最后乘以楼层数),测量绳子的长度就是楼高.在大楼旁立一根杆子,测量出同一时间杆子、杆子影子和大楼影子的长度,通过比例求得大楼的高度.

因为可以自主选择测量的方法,学生的学习热情高涨,犹如八仙过海,各显神通.通过活动,学生明白学习物理是有用的,物理知识可以帮助我们解决生活中的一些问题,也可以通过对生活问题的思考,提升自己解决实际问题的能力.

思考6:“学生活动”应根据学生的能力进行不同层次的设计,“要把苹果挂在适当的高度,让学生跳一跳就能摘得到”(如案例7的不同设计).

思考7:“学生活动”不是目的,而是学生学习的一种方式,教师要善于从生活中引出问题,培养学生解决问题的能力.

以上就“学生活动”的有效教学问题谈了一些笔者的观察与思考,其实“学生活动”存在于教学过程中的时时刻刻,教师每提出一个问题,引发了学生思考,也是“学生活动”.只要给学生一定的探究活动时间与空间,让学生在顺应中自然、有效地接受物理知识,“外显”的“学生活动”可在“接受式学习”中若隐若显,极大地左右着教学的有效性.

1 中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2011版)[S].北京:北京师范大学出版社,2011.

2 中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(实验)[S].北京:人民教育出版社,2003.