整合资源以优化情境 强化体验以唤醒思维

张 飞

(江苏省外国语学校,江苏 苏州 215104)

问题情境就是将问题或疑难蕴含于特定的场合(环境)之中,当学生面临这种特定场景时,根据已有的知识或经验不能加以解释,导致认知失衡,从而产生困惑,且又急于消除这种困惑的一种心理状态.在这一特定的问题情景中,学生对前认知中的成分进行加工、补充、修正和重组,形成新的认知结构,新的认知结构又将成为下次学习的前认知.学生的学习就是这种不断重构自己前认知的过程.在认知重构的过程中,物理问题情境呈现方式不同,会使学生的思维方式和思考速度等显示出不同的状态.因而课堂教学中,教师应遵循思维发展规律,遵从科学家科学研究的原生过程,基于物理学家的思维活动特征,整合教学资源优化设置问题情景,以浓缩方式,在有限的时间和空间内,让学生重蹈物理概念建立、物理规律发现、物理实验设计等物理知识构建中的那些最关键的步子,让学生重演物理知识的发生、形成和发展过程,让思想在学生的头脑里产生出来,教师只是充当学生的“思想助产婆”,使学习成为学生的“亚研究”、“再创造”的过程.这将不仅有助于学生加深对物理知识本质的理解,而且也为激发学习动机,明确思维指向,唤醒学生思维提供认知起点,培养他们的科学思维方式,提供了极好的情境体验的素材.

1 开发生活资源,在追问原始问题的根源处唤醒思维

苏赫姆林斯基认为:“让学生体验到一种自己在亲身参与掌握知识的情感,乃是唤起少年特有的对知识的兴趣的重要条件.当一个人不仅在认识世界,而且在认识自我的时候,就能形成兴趣.没有这种自我肯定的体验,就不可能有对知识的真正的兴趣.”现代物理教学呼唤科学世界向生活世界的回归,强调问题情境的原始性,追寻问题情境的自然性、真实性.紧密联系学生的生活实际,结合学生熟悉的生活情境,激发丰富学生的生活体验,回归到学生的认知原点,从教学活动(学生原有的知识和经验)的起点出发,为学生的思维发展创造一个最佳的原始问题情境,在原始问题产生的根源处唤醒思维,引导学生展开分析、综合、比较、抽象、概括、判断等思维活动,深化思维,活化思维,促使学生思维向纵深发展,让学生经历了思维的过程,培养学生的思维兴趣,逐步形成质疑、反思的科学思维习惯,训炼深刻、灵活、批判、敏捷和创新的思维品质.

教学片段1:波的独立性.

图1

生活情境导入:播放2014年4月22日上海新闻报到丹麦Derek Muller打造了疯狂的火焰波形成录像,当音乐响起时,火焰随着音乐燃起熄灭,用真正的火焰来表示音乐波形,如图1所示,看上去真是奇观.激发兴趣,引发问题:他究竟是怎么做到让火焰伴随音乐起舞的呢?(音乐声波相遇引起的气压变化影响可燃性气体的排放量变化,从而使得火焰的高度和颜色产生差异,创造出这种让人啧啧称奇的效果.)波相遇时,会出现什么样的物理现象?(用生活新闻创设原始问题情境,引发冲突,激起质疑.)

追问1:(当学生心生疑问时,追问)在日常生活中是否见过两列波相遇的情况?(学生举例:a.教室里几个同学同时在说话,每个人发出的声波在空气中传播时相遇;b.下雨天,雨滴落到水塘中就会形成一圈一圈的水波,这些波同时在水中传播并相遇…….)(了解学生认知起点,在问题产生的根源处唤醒思维.)

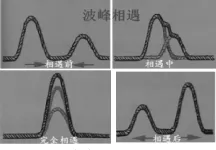

追问2:播放雨滴落在水面的录像,要求学生边看边思考:两列水波相遇后,是否与小球相碰一样,会改变原来的运动状态?(学生通过观察,发现水波相遇后继续一圈一圈的向外传播,此时教师指出两列波相遇,跟小球相碰不一样,小球相碰后运动状态会改变,而两列波相遇,它们能彼此穿过,穿过后波的形状和传播的情形都不变,保持各自的运动状态继续传播,彼此都不受影响,如图2所示,这种现象表明波具有独立传播性.)

图2

追问3:得出了水波具有独立传播性后,现在你们是否还能举出其他的例子,说明波具有独立传播的性质.(提示:日常生活中除了水波,你能联系生活举例说明还有什么波具有独立传播的性质吗?)(紧密联系学生的生活实际,结合学生熟悉的生活情境,激发丰富学生的生活体验,回归到学生的认知起点,播放音乐会多种乐器演奏录像,如图3所示,让学生体验区分不同乐器乐音,让学生经历了比较与判断、抽象与概括、唤起直觉、诱发灵感、构建图景等思维的过程.)

追问4:我们刚才观察了两列波相遇彼此穿过,保持原来的波形继续传播,那么在它们相遇时的重叠区域又会出现什么现象?你们平时注意过吗?(引导学生回归上述生活现象,进行分析、综合、比较、抽象、概括、判断,并科学推理、猜想结果,然后实验验证.)

图3

反思:学生思维的唤醒、意识形成、习惯的收获都很难通过集中灌输来建立,当下的学生所缺的“解决实际问题的能力”,本质上缺的是把原始问题变成合适的物理问题的能力.其原因是学生经常面对的所谓实际问题,大多是理想化的物理习题,实际情景只是附加的背景而已.要改变这一现状,就要求课堂教学回归至认知起点——从现象出发,尽可能开发生活资源,向学生提供原始的材料,在追问原始问题的根源处唤醒思维,让学生在各种体验性活动中,打破思维平衡,通过结合日常生活与实际经验,构建新知识与已有的观念间的非任意的和实质性的联系,并基于自己的知识和自己的努力思考去“想通”问题,教师只是充当学生的“思想助产婆”,思维方向指引者,这样做也是与现代教学理念及教材提供课程资源相吻合的(教科书中提供的大量物理情景和学习资料,以及“思考与讨论”、“说一说”、做一做,如通过照片估算照相机的曝光时间,实践活动如制作飞镖、摇绳发电等都是依托生活资源提供情境的原始材料).这也将有利于实践意识的形成,学习方式的改变,思维习惯的养成,做到播种行为,收获习惯.

2 开发实验资源,在追寻知识发生的过程中唤醒思维

物理学是一门实验科学,在物理教学中,物理概念的建立、每个物理定律的发现,都有坚实的物理实验基础.物理实验是物理教学的重要基础、重要内容、重要方法和重要手段,让学生重演物理知识的发生过程,离不开观察实验,观察和实验是获取物理思维材料的重要途径.各种物理实验以其直观性、形象性为学生提供了丰富的感性材料,使其充满着趣味性、思维性、挑战性、探索性和创造性,利用实验的魅力创设问题情境,能让学生体验实验设计、实验过程、实验数据分析、实验结论得出和实验误差分析,使学生通过对实验的观察、研究和分析去思考问题、探索问题,从而唤醒思维,激发学生的好奇心和求知欲,调动学习的积极性,培养发散思维和收敛思维.

教学片段2:波的叠加.

实验创景1:水波实验.如图4所示(学生猜想波相遇时的重叠区域又会出现的现象后,引导学生参与做大水槽中水波实验),在大水槽中演示波的叠加现象.演示时分4个步骤:第1次演示如何在水槽中制造水波,即摇动刮板;第2次演示如何产生单个脉冲波,即一个来回迅速抖动刮板;第3次,第4次请两位学生在两边同时产生单个脉冲波的叠加,但两次观察的侧重点不同,一次注意峰峰相遇,另一次注意谷谷相遇.(学生通过观察实验归纳得出:峰峰相遇,新的波峰变高了;谷谷相遇,新的波谷变低了)(丰富感性材料,引导分类比较,抽象概括,激发兴趣,指导学生质疑,提问并猜想)

提问并猜想:如果恰好一边是波峰传过来,另一边是波谷传过来,它们相遇会怎么样?(猜想后,在水槽制造水波恰好一边是波峰传播过来,另一边是波谷传播过来,观察相遇现象,平了.)

图4

实验创景2:绳波实验(如图5所示).(为了进一步验证实验结论,学生分组用弹簧绳做实验,注意同时产生相向的两列波,最好控制在1~2周期观察情况.)

图5

教学片段3:波的干涉条件.

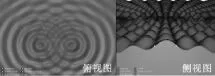

实验创景:(实验装置介绍:在同一振片上引出两个振源,因此就可以在水面上形成两列频率相同的水波.如图6)两列相同波相遇时,在它们重叠的区域里会发生什么现象?(同步演示图6实验)

问题1:观察方形水槽中两列相同水波相遇的重叠区域出现的图样,与雨滴形成的叠加图样的录像相比较,找出相同及不同之处,特别是找出不同的特征.

演示实验1:适当调节频率旋钮,(引导观察方形水槽中两列相同水波相遇的重叠区域出现的图样,观察、分析、抽象、概括,并与教师提供的雨滴形成的叠加图样的录像相比较,找出相同及不同之处,特别是找出不同的特征;观察后小组内部交流,用语言描述水槽中图样的特征.)探究产生干涉波的条件(实验同时播放雨滳录像).

问题2:如何描述叠加区域图样的特征?(教师引领学生观察比较实验与雨滴形成的叠加图样,如图7所示,并共同探讨,抽象、概括出图样特征:图样稳定,位置固定,间隔分布.)

图6

图7

问题3:两列相同水波相遇时,在它们重叠的区域里出现的位置固定,间隔分布的稳定图样,是否是波的共性?有无推广价值?(问题创景,引领反思,引发学生批判性、发散性思维)

分组实验2:学生分组实验.观察绳波干涉实验(用两个打点计时器同时振动传播相向绳波演示).[绳波的叠加实验(在常规情况下)几乎不能做成功,而且实验现象转瞬即逝,受驻波实验的启示(一列波在向前传播的途中遇到障碍物或者两种介质的界面时,行进波和反射波相遇叠加就会形成驻波.可以认为驻波是一种特殊的干涉现象),将反射波改为起振波源(如图8所示),用两个电磁打点计时器产生相干波,并使两相干波在同一直线弦绳上沿相反方向传播时叠加,将会产生干涉现象.](引导学生观察,分析实验现象,与演示实验1水波实验现象比较,概括抽象描述现象特征,促进培养收敛思维.)

图8

问题4:如何表述频率相同的两列波相遇叠加区域图样的特征?(频率相同的两列波叠加,使某些区域的振动加强,某些区域的振动减弱,而且振动加强和振动减弱的区域相互隔开的现象叫做波的干涉.干涉是波特有的现象.)(引导学生合作交流,抽象概括得出结论,培养抽象思维.)

引导学生质疑5:两列频率不同的波相遇叠加是否也会形成这样特殊的叠加图样?(不会)(激发学生质疑,给学生发现问题、提出问题的机会,使学生既会“学”又会“问”,必将引领学生主动思维,提高学生发现与解决问题的能力,培养学生思维习惯.)

图9

实验3:用两个频率可调的振子作为振源,(如图9所示)借助投影仪观察两列不同频率水波在空间的叠加情况.(在原有水波实验基础之上做一些改进,使频率f1>f2,然后缓慢调低频率f1逐渐减小至f2,然后继续减小f1.学生纵观整个过程的波纹图样变化现象,得出印证结论.)(学生通过实验实现探究学习,既培养敢于质疑的良好思维习惯,又实现了“变学为思”、“变学为悟”,发挥实验的功能)

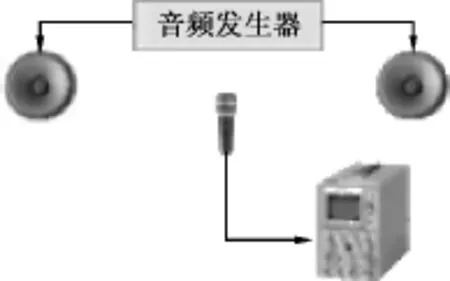

图10

拓展实验4:如图10所示,演示声波的干涉,两只喇叭输入同一频率的音频讯号产生干涉,让学生听其“声”,观其“形”.(拓展实验提供丰富的感性材料,使学生认知充满着趣味性、思维性、挑战性、探索性和创造性.有条件还可进一步猜想:撤去一只喇叭,还会有干涉现象吗?演示:结果仍有干涉现象,这是为什么?……唤醒学生思维的深刻性.)

反思:利用实验创设教学情境,学生在冲突的实验情景中产生问题,并借助实验观察而获取的物理思维材料,并使学生更全面地考察问题,多角度地思考问题,多方面地联想,抽象概括实验现象的共性,比较判断并揭示现象之间的多种联系,想象事物变化的多种可能,寻找解决问题的多种途径.引导学生在问题情境中将“问题串”变成“知识串”,达到知识的建构,方法的渗透,有助于培养学生的开放、发散思维;将物理教学根植于“做中学”.让学生思考问题时,能始终做到有理有据,使推理过程环环相扣,合乎逻辑,不以想像代替分析,不以直觉代替推理,有助于深化学生理性的严密思维;基于实验解决问题,使学生能够善于透过纷繁复杂的现象,把握事物的本质,善于进行抽象概括,抓住问题的核心,揭示隐含的问题情境信息,善于根据事物的初态预见事物的发展,有助于深化学生理性的深刻思维,深化学生理性思维的培养.

3 开发虚拟资源,在情景资源的优化整合中唤醒思维

从物理课堂教学的进程来看,学生在思考问题形成物理思维时,往往是既要用大脑的右半球进行形象思维,又要用大脑的左半球去进行抽象思维.物理概念形成、物理规律探究、物理实验数据分析都是形象思维与抽象思维的互补结合,共同作用的结果(当两种思维“互补”最完美之际,也就是问题解决之时).物理教学中,如何优化整合问题情境资源,为大脑提供丰富的形象思维与抽象思维的素材,让学生体验并唤醒思维呢?信息技术凭借其强大的数据平台,函数计算功能、图形显示功能和动画功能,为物理课程资源深度的整合提供支撑,信息技术不仅可向学生提供图形、图像、动画、声音和色彩等丰富的感性的具体形象材料,还可以用二维或三维的图像、实验大数据分析及动画模拟等虚拟资源,以动态方式呈现物理图景的过程,向学生提供丰富多彩的理性的科学素材,为优化教学效果,激发学生思维的主动性,激活学生的创造性思维创设良好的资源环境.

教学片段4:波的叠加与独立的理解.

虚拟创景:根据学生大脑中已有的对绳波(也可通过图景展示,如图11所示,引发学生想象再现其表象)的表象,用flash展示绳波叠加(如图12所示)虚拟动画(尊重真实依据及教师对绳波叠加的理解模拟制作,目的是提供形象素材,展示思维表象的动态过程,帮助学生进行思维抽象),分两次演示分析:第1次整个过程演示一遍,在学生头脑中建立整体概念(两个波峰相向传播→相遇了→分离了);第2次慢镜头演示并定格,从定量的角度,结合运动合成的知识研究相遇区域中各质点的运动.(我们看到波峰与波峰相遇开始出现重叠区域,形成新的波形的幅度比原来大,在相遇过程中波形较原来变化了,然后分离保持原来的波形继续传播.)

图11

图12

问题1:为什么会形成这样的现象呢?(引导学生思考解决问题方法,更深一步从定量的角度来研究波在传播过程中质点是如何运动,同时继续演示出现原波形.)

问题2:我们看到左右两边的波峰都在向中心传播,那么波在传播过程中,这些质点有没有随着波迁移?(没有)

问题3:质点如何运动的?(质点上下振动)

问题4:(动画展示)两列波都传到这儿,现在它们相遇了,出现了重叠区域,两列波都要引起质点振动,质点的位移是多少呢?(选择其中一个质点来看一看,红色波峰引起这点振动的位移是红色箭头所示,绿色波谷引起这点振动的位移是绿色箭头所示,它们彼此没有影响.)按照已经学过的运动合成知识,形成新的波形,这个质点的位移与原来波峰、波谷引起该点的振动的位移有什么关系?(按照运动合成的知识可知,应该是两个位移的矢量和.)(通过虚拟展示,让学生发现当两列波相遇时,它们重叠的区域介质的质点是同时参与了这两列波引起的振动,质点的位移等于这两列波单独传播时引起的位移的矢量和,根据形象表象,经过分析、比较、抽象、概括得出波的叠加.进而想象出,如果是几列波相遇也是这样,峰峰相遇、谷谷相遇,引起质点的振动都是相长的,峰谷相遇引起质点的振动是相消的.)

教学片段5:波的干涉的理解.

图13

图14

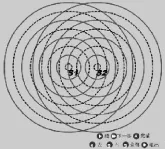

问题1:为什么两列相同的波相遇叠加会形成这样特殊的叠加图样?[对“波的干涉”概念的形成是很抽象的,在做完干涉实验之后,应用Flash动画虚拟展示水波(如图13所示)物理情境,增加感知素材;PPT设计(如图14所示)动画虚拟展示绳波的物理情境:左右两列波长相等的简谐波相向传播,在相遇区域内两波边线上取一个波长中的所有质点作为研究对象,观察并描述这些点的运动情景.通过观察相同质点的振动情况,学生自主归纳:(1)相遇区域内的所有质点都在自己的平衡位置附近振动;(2)各质点振动的频率相同但振幅不同,质点振幅超过原振幅的区域为振动加强区,质点振幅小于原振幅的区域为振动的减弱区;(3)振动加强区是一个区域,其中心位置的质点振幅最大,振动最强;振动减弱区也是一个区域,其中心位置的质点振幅最小、振动最弱,振动的加强区和减弱区相互间隔;(4)如果两列波频率相同,图景如图15所示.这样,学生就描述了干涉现象,自己抽象并理解了“波的干涉”以及“相干条件”的概念,并在概念形成过程中自觉纠正错误认识.]

图15

问题2:波的干涉图样的是如何分布的?有何规律可寻呢?(借助Flash用红色的实线表示波峰,用蓝色的虚线表示波谷,波源S1产生一列波,波源S2也产生一列波,当S1、S2同时产生频率相同的两列波,就形成这样一幅动态的平面叠加图样.让学生利用前面叠加认知,选点描述某一时刻该点的振动是加强的,那么它的振动始终是加强,如果某一时刻该点的振动是减弱的,那么它的振动始终是减弱.并推理某一区域的规律,描述叠加图样,并与观察到的实验现象比较,抽象并深化理解 “波的干涉”以及“相干条件”的概念.促使学生形象思维与抽象思维的互动发展.)

反思:依托信息技术提供的虚拟资源,其素材内容固然十分丰富,但它也存在运用误区,如用其模拟实验来替代真实实验,它在情感态度价值观方面就会产生负面的教育效果,学生失去了发现自然规律时的振奋感,更没有误操作损坏器材甚至伤害人身的担心,学生失去的是对自然和自然规律的敬畏.出于这些考虑,教学中真实的物理实验不可用虚拟实验替代.信息技术与物理课程的整合,只能从(1)辅助搜集和处理实验数据,减少繁琐的重复性的操作,提高实验效率(如DIS实验和Excel数据处理);(2)为丰富思维素材,展示科学家思维、再现教师思维、唤醒学生思维提供辅助平台(波叠加与干涉思维展示);(3)为重复再现瞬间暂态过程,延迟思维过程,提供物理情境(动态平衡的过程展示);(4)为拓展时间和空间,重复提供尊重事实而不可复制事实情景(如引入共振提供美国塔柯姆大桥共振被毁录像)及难以实现实验(如太空实验)等方面着手开发优化运用虚拟资源,激发唤醒学生思维.

学习过程一般是从生动直观开始的,通过观察、实验和虚拟信息整合等过程,学生对学习内容的认识是感性的、具体的,而当学生了解了事物的本质以后,认识就变得理性并抽象.学生借助于逻辑推理,又辅助于形象变换,在两种思维结合的同化和顺应中构建新的认知结构.当下的物理教学提倡优化整合多元教学资源,构筑“回归生活”、“贴近生活”问题情境唤醒学生思维,诱发和驱动学生自主探究,在情境体验中追寻前人从事科学研究的足迹,了解科学的本质并进而形成正确的科学观,促进学生逻辑思维能力和非逻辑思维能力的发展.

1 张飞.用电磁打点计时器做波的干涉实验[J].中学物理,2008(12):33-33.

2 张延庆.物理教学中的形象思维与抽象思维[J].物理教师,1983(6):5-9.

3 陶洪.著名特级教师教学思想录 中学物理卷[M].南京:江苏教育出版社,2012.