公众知情权与官员隐私权的冲突与协调

邓雪琳

[摘 要]官员财产信息公开制度是反腐的利器。公众知情权与官员隐私权的冲突得不到妥善解决,是阻碍我国顺利推进官员财产信息公开的基础理论问题之一,两者冲突的实质表现和冲突的原因,主要在于各自的“公”“私”价值取向不同和“公”“私”权力边界模糊。官员隐私权由于官员代表公共权力的特殊身份而具有相对有限性,公众知情权因公众是民主监督的主体身份而具有正当性,协调公众知情权与官员隐私权应采取协调策略,完善公民隐私权保护法,破解官员的顾虑;建立信息公开法,确保公众的知情权;推行官员财产信息公开制度,化解两权冲突的内容等。

[关键词]公众知情权;官员隐私权;官员财产信息公开

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2015)04-0056-06

一、问题的提出

官员财产信息公开制度是预防和遏制腐败的有效举措,也是国际社会公认的“反腐利器”和“阳光法案”。尽管在当前反腐高压态势下,中国腐败问题得到了一定控制,但仍处在腐败易发多发的阶段。在此背景下,积极稳妥地推进作为完善“不敢腐、不能腐、不想腐”的惩治和预防腐败长效机制关键环节的官员财产信息公开制度,已成为政治体制改革顶层设计的重要议题和科学有效反腐的重要制度设计。然而,中国在推进该项制度的过程中遇到了不少阻力,其中如何妥善处理好公众知情权与官员隐私权的冲突问题就是重要的阻力之一。

国外对官员财产申报与公开制度的探索始于二百多年前的瑞典,但是真正形成比较完备制度的时间大约是20世纪七八十年代。国外以官员道德为基础探讨该制度在法律规范上的提升[1],以解决公私利益冲突[2],并兼顾官员隐私权的保护与限制[3]。的确,在推进官员财产信息公开制度中,如何处理好公私利益的冲突,特别是公众知情权和官员隐私权问题,是最重要的基础理论问题。缕清官员财产信息公开制度中公众知情权与官员隐私权的争议性问题,是中国推进官员财产信息公开制度的“强力推进剂”之一。但是,目前国内理论界对此研究还很不够,包括官员隐私权的有限性[4]、限制官员隐私权的宪政意义[5]和在微博反腐中公众知情权与公众隐私权的博弈问题等[6]。因此,探讨中国在推进官员财产信息公开制度过程中的公众知情权与官员隐私权的冲突与协调问题非常有必要。

二、公众知情权与官员隐私权的冲突阻碍官员财产信息公开制度的顺利推进

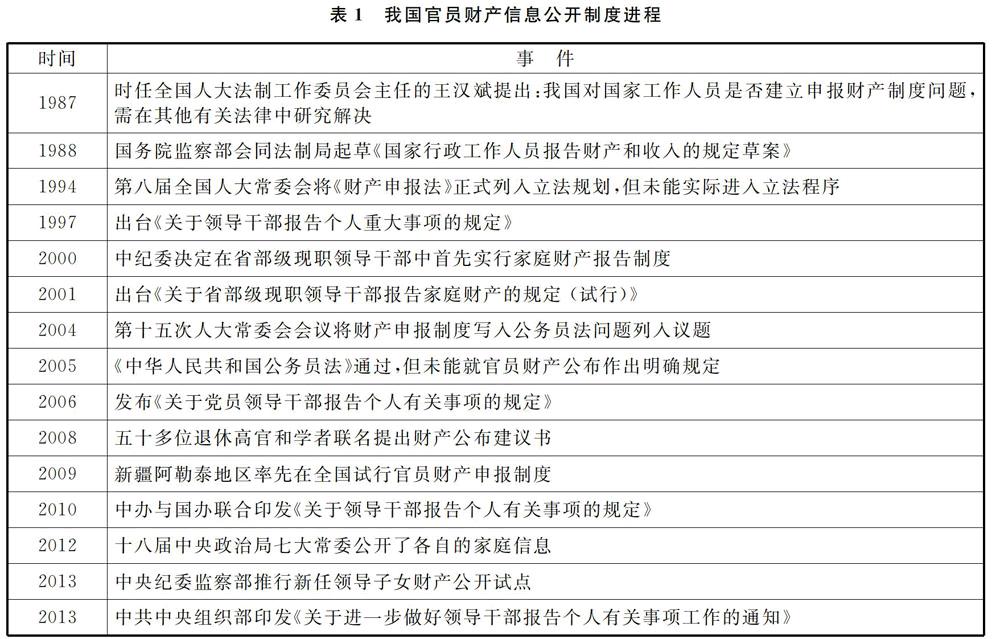

据世界银行的调查显示,在2012年全球被调查的176个国家中,有137个国家建立了官员财产申报系统,其中93%的国家要求其内阁成员申报财产和收入,43%的国家明确将官员的财产信息公之于众[7]。中国于1987年就提出要研究建立官员财产申报与公开制度问题,1994年还将《财产申报法》列入全国人大立法五年规划,但一直搁置至今(见表1)。从2009年新疆阿勒泰地区第一个试点官员财产申报与公开制度,到2014年8月,我国已有40个地区试点了官员财产申报与公开制度,其中只有14个地区一直在坚持财产公开试点,其他很多试点均无疾而终,或退步到原来的只申报不公开[8]。而且,这些试点地方基本上公开的是基层官员的财产信息,存在典型的“只公开苍蝇,不公开老虎”的缺陷,其效果可想而知。尽管十八届中央政治局七大常委公开了各自的财产信息[9],为官员财产公开作出了表率。但是,有人大代表认为,官员财产可以向组织申报,但不必向公众公开,因为目前没有公开官员财产信息的法律依据,官员也有隐私是需要保护的[10]。公开官员财产信息就侵犯了官员“隐私权”,似乎成为官员不愿意公开财产信息的“正当”法律诉求。据调查显示,有97%的官员反对公开官员财产信息[11]。官员们反对的主要理由之一就是侵犯了官员的隐私。一方面,职务越高的官员,越认为实行官员财产申报制度会对其造成隐私侵犯,对财产申报制度的抵触越强烈;另一方面,要求官员财产信息公开已成为了社会共识。

显然,公众对官员财产信息的知情权与官员对自己财产所拥有的隐私权产生了很大的冲突。知情权是主动获取权利人感兴趣的信息,具有开放性、公开性和外向性。隐私权是禁止别人获取信息,具有保守性、封闭性和自控性。在双方权利主张的过程中,“你攻我守,你进我防”的冲突就必然会发生。那么,在公开官员财产信息中到底该如何处理公众知情权与官员隐私权的问题,到目前还没有一个定论。这个基础理论问题得不到妥善解决,必将影响我国官员财产信息公开制度的进程。

三、 官员财产信息公开制度中的公众知情权与官员隐私权的冲突表现与原因

(一)公众知情权与官员隐私权的冲突表现

官员隐私权与公众知情权在官员财产信息公开方面冲突的主要表现,是官员个人利益与全体公民公共利益的对抗与较量。官员身份具有二重性,官员既代表公共权力,是公共利益的代表,同时官员又具有个人自然属性,存在个人利益。人在任何时候都有选择最利于自己利益的本能。当官员需要通过行使行政权力来为自己攫取利益时,他们就会选择自己作为公共利益的代表者和公共事务的主持者,利用他们掌握的普通人所无法企及的权力与公共信息,在官民信息不对称条件下达到牟取私利的目的。但是,当要求官员公开财产信息时,官员就以“私有财产属于个人隐私,神圣不可侵犯”来对抗公众的知情权。在一定条件下,官员这种自利的选择就会上升为现实,从而损害公共利益。对此,孟德斯鸠曾告诫过,“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验”,所以,“从事物的性质来说,要防止滥用权力,就必须以权力约束权力”[12](P154)。这种对国家权力的怀疑,反映了社会公众对国家权力进行监督和控制的强烈意愿[13] (P30)。列宁也认为,“应该有更多自下而上的监督形式和方法来杜绝毒害苏维埃政权的一切可能性,不倦地铲除官僚主义的锈草”[14] (P527)。在中国,社会公众依法对政府及其工作人员的权力运行过程进行监督,是中国特色社会主义理论的重要组成部分。民主监督的合法性使得公众知情权具有正当性。endprint

隐私权是一项重要的宪法性权利,公民隐私权受到法律保护是现代文明的重要体现。但是,官员由于其身份代表的是公共权力和公共利益,所以其所拥有的权力也就打上了国家性和社会性的烙印。“在特定的时间和特定的环境下,每项权利实际上都可能让步于某种公共利益”[15] (P142),以公共利益来限制个人权利是各国宪法的通例,公共利益与法律保留分别构成了限制个人权利的实质要件和形式要件[16]。因此,官员由于其身份的特殊性,其隐私权具有相对有限性。官员是以维护和促进社会公共利益为使命的,其享受的隐私权的内涵和边界与普通公民的隐私权相比具有相对有限性。

所以,在上述公众知情权与官员隐私权相冲突时,我们应该采取公共利益优先的原则。即当社会公众对官员的个人财产信息主张知情权时,政府官员不能以隐私权来对抗。正如恩格斯所言,“个人的隐私应受到法律保护,但个人的隐私(甚至阴私)与重要的公共利益——政治生活发生联系时,个人隐私就不是一般意义上的私事,而是属于政治的一部分,它不再受隐私权的保护,它应成为历史记载和新闻报道不可回避的内容”[17] (P150-151)。因此,当法律和制度要求对政府官员的隐私权做出限制时,官员就必须放弃相应的隐私权。

(二)公众知情权与官员隐私权产生冲突的原因

1.公众知情权和官员隐私权天生二律背反。知情权和隐私权是一对矛盾的权力。公众知情权要求官员多一些关于财产对社会开放的信息,增加透明度,以方便公众知情并监督。公众知情权具有积极性、开放性和进攻性。而官员隐私权是官员希望将自己的财产信息多一些隐私的成分,不要向社会公开。官员隐私权具有消极性、封闭性和防守性。这样消极被动的官员隐私权就很容易受到积极主动的公众知情权侵犯。于是,公众知情权和官员隐私权之间就不可避免地会产生冲突。

2.公众知情权和官员隐私权的“公”“私”价值取向不同。公众对官员财产信息具有知情权,是基于公众对官员具有监督的权力和义务。这是我国宪法赋予公民民主参政、监督国家工作人员的权力。公众所拥有的对官员财产的知情权并不能给公众个人带来直接的私利,更多的是公共利益。而官员对财产信息所拥有的隐私权是官员把自己泛化为普通公众,官员以保护隐私权为由不愿意公开财产信息是基于个人私利的考虑。

3.公众知情权和官员隐私权的“公”“私”权力边界模糊。权力冲突是由两个对立的权力之间没有明确严格的边界而造成的,在现实生活中比较普遍。实质合理和形式合理之间存在天然的紧张关系,权力冲突更接近于自然,权力边界清晰化是基于无权利冲突的情形[18] (P401)。公众的知情权和官员的隐私权在私法领域都是很重要的民事权力,隐私权是一种人格权,而知情权具有公私二重性。而且,对公众的知情权尚难找到具体的法律条文,只是在《政府信息公开条例》中有所提及而已。这两种权力都属于基本权力,都是平等的。在同等条件下,只要各自的主张证据充足,都可以积极主张自己的权力。因为这两种权力在实现上没有先后顺序之分,究竟谁的权力优先得到保护,谁的权力次要得到保护,由于没有明确的划分界限和评判标准,公众知情权和官员的隐私权产生冲突就会难免。

四、官员财产信息公开制度下公众知情权与官员隐私权的协调

F.尼尔布雷迪和大卫 W .哈特在《行政道德冲突的美学理论》中认为,行政道德冲突是必需的,这种行政道德冲突正是开展各种行政管理以及制定政策措施的基础[19]。在我国推行官员财产信息公开制度势在必行。在现阶段推进该制度所遇到的各种阻力中,最大的阻力来自于有领导职务的官员,他们主要以隐私权为由不愿意公开。为此,协调好公众知情权和官员隐私权就成为破解实施官员财产信息公开制度的突破口之一。

(一)公众知情权与官员隐私权的协调原则

一是维护公共利益原则。官员的隐私权一旦与公共利益发生冲突,一切以维护公共利益为原则,维护公共利益就是要限制官员的隐私权。

二是保护官员的人格利益原则。主要包括官员的安宁生活不能因公众知情权的介入而被侵害,譬如,公众不能私闯官员合法占有的住宅,官员的人格尊严不受侵害等。公众人物的隐私权只是基于公共利益和公众兴趣在他人合理使用的范围内,但并不意味着其隐私权被完全剥夺。如官员的银行账号、电话号码等与公共利益无关的隐私,要受到保护。

三是区别对待原则。在我国现行的干部人事管理体制中,行政官员包括领导职务和非领导职务,领导职务又有不同的层级。所有行政官员又分为敏感的“油水”部门和非敏感的“清水衙门”等。有领导职务的官员比无领导职务官员的隐私空间要窄,公众对其财产信息的知情范围要大。敏感部门官员的隐私范围比非敏感部门的隐私范围要窄,同样,公众对其财产信息要了解的程度要深、范围要广。

四是平衡性原则。财产公开制度下的官员隐私权与公众知情权的冲突实际是不同利益间的冲突。我们应该分析官员的隐私权与社会知情权的冲突,找出各自的合理性,然后再判断。这就是遵循平衡原则,遵循平衡原则,使得官员隐私权与社会知情权在一定限度内可以得到法律的保护,并把这两种权利冲突造成的损失尽可能降至最低限度。

(二)公众知情权与官员隐私权的协调策略

财产信息对官员来说并不是隐私,因为其财产信息与公共利益紧密联系在一起。在适当的范围内对此应及时予以公开,并接受有关政府机关与社会的监督。为了有效预防和解决财产公开制度下的官员隐私权与社会知情权的冲突问题,我们应依法限制官员隐私权,保障公众知情权。

1.完善公民隐私权保护法,破解官员的顾虑。在我国《宪法》中没有关于保护隐私权的内容,《民法通则》也没有把隐私权确立为一项独立的人格权。同时,我国法律对隐私权只作了原则性规定,亦缺乏可操作性。因此,要在宪法、民法中设立公民隐私权保护的例外,设置隐私权保护和限制规则,明确界定对国家机关工作人员隐私权的限制与剥夺,并在刑法、行政法等其他法律法规中规定相应的操作细则。在民法中对隐私权加以具体规定,明确规定公众行使知情权侵害国家机关工作人员隐私权的构成要件。官员财产并非被绝对排除在隐私权的保护之外,只是在公共利益和公众兴趣的限度内限制其隐私权,而非剥夺其隐私权。官员的财产信息与社会政治利益、公共利益、公共兴趣完全无关的事务,应当受到保护,如官员的银行卡账号应该是作为隐私权保护的。超出这条界线,对官员隐私权的妨害应当构成侵权,并依法承担相应责任。在相关法律中明确公民的隐私权保护,明确界定官员隐私权的有限性和保护性,这给公开官员财产信息提供了法制保障,解除了官员对自己财产隐私权受到伤害的顾虑。endprint

2.建立信息公开法,确保公众的知情权。加快制定符合我国国情的信息公开法,健全完善新闻立法,保护新闻舆论的监督权,实现公民知情权。其一要用法律保护并限制官员隐私权,要明确公众公开官员的财产信息,即使明知新闻虚假或者毫不顾及新闻的真假轻率地予以发表,不仅要官员自己证明新闻不实并且伤害了官员自己 ,还要证明对方含有实际上的恶意才能构成公众侵犯其隐私权的要件。也就是公众没有义务证明自己的报道是否属实。其二法律还应赋予行使知情权行为人侵犯隐私权的一定程度的免责。其三要出台正式的政府信息公开立法,更好地解决官员财产信息公开制度下的知政权与官员隐私权的冲突。其四要重视对公民个人信息的保护。由于我国现阶段缺失对公民个人信息的保护,个人信息在市场被滥用的情况无处不在。这就导致政府及官员的信息不公开和不透明,普通公民难以监督的局面,同时普通公民的个人信息也无法得到有效的保护,需要我们尽快完善相关制度。

3.推行官员财产信息公开制度,化解两权冲突的内容。实行官员财产信息公开制度,不只是为了了解官员财产的真实数据,更是为了让公民与反腐机构知悉官员公开收入的数目与现实生活情况是否一致,以便发现查处二者明显不一致的“问题官员”(贪官)。美国从 1978年开始实行财产申报制度。1989年修订《道德改革法》,为财产信息公开制度的完善做好了铺垫。它规定:总统、副总统、国会议员、联邦法官以及立法、行政和司法三大机构的工作人员,需要在任职之前上报个人的财产状况,就职后需要按月申报。同时,财产公开的对象还包括配偶或子女。除在国家安全部门工作或其他不宜暴露身份的工作外,所有受理申报的机关都需要将财产申报的资料向社会公开,让每一个普通公民都能够进行查阅和复印。需要公开的财产信息主要有:申报人在工作期间获取的收益,签订的受益协议,接受的赠礼,买卖交易、社会兼职以及个人的债权债务等。对谎报、漏报、拒不申报、无故拖延的申报者,单位可以对当事人追究责任[4]。财产信息公开制度使得官员财产透明化,对防止腐败起到一定的成效。

目前我国应在国家层面建立公务员财产信息制度,以增强该制度的权威性。针对有学者担心我国还处在腐败高发期,推行公务员财产信息公开制度可能会引起社会动荡,政局不稳,大量官员卷款外逃从而造成国有资产损失的问题,笔者认为我们应逐步建立金融实名制和不动产登记制等必要配套措施,同时做好以下几方面工作。

一是设立不法收入回收机制。为了避免韩国式的“资金外逃”,减少因腐败对国民经济社会造成的损失,挽救一部分腐败官员或曾因制度不完善而被腐败的官员,有必要设立不法收入回收机制。学者们建议设立一个“阳光账号”[20],给这些官员一个“洗心革面”的机会,引导他们有序退还不法收入。凡是退还了不法收入者就可以戴罪立功。同时设立一个时间限度,在一定时间内全部退还不法收入者可以赦免,而对那些执迷不悟又拒不上交非法收入的官员一定要严惩不贷。

二是建立严防资金外逃机制。有研究表明,过去十年逃往北美和欧洲等地的中国腐败官员高达一万多人,携带出逃款项达6500亿元人民币以上[21]。推行官员财产信息公开制度,不排除有官员继续铤而走险,携款外逃。目前我国已发起声势浩大的全球追逃追赃的“猎狐行动”,加快了海外追缉外逃贪官的步伐。2014年在广东等地开展清查“裸官”行动,给已外逃和准备外逃的官员一个强大的震慑效应。因此,还需要建立严防资金外逃机制,谨防贪官向海外大量转移财产而造成国有资产的流失。

三是完善国际反腐败合作制度。在我国加入《联合国反腐败公约》后,对于追逃海外贪官起到了很好的作用。但是我国现行的法律与《联合国反腐败公约》及国际司法合作的惯例存在较大差异,缺少与之相适应的相关制度。因此,要完善相关制度,加大对贪官的引渡以及腐败资产的追回力度。

四是逐步有序推进官员财产信息公开制度。官员财产信息公开制度由于涉及的人员比较多,涉及的面比较广,需要的配套措施很难一步到位,因此,该制度的推进很难一蹴而就,只能小步向前推进。推进路径建议为:财产信息公开主体先党内后党外,先新人后老人,先职位高的后职位低的,先敏感部门后非敏感部门,逐步推进;财产公开范围先官员个人然后直系亲属成员最后三代以内的旁系亲属,逐步推开。

参考文献:

[1]D.J. Maletz, J. Herbel.Beyond Idealism: Democracy and Ethics Reform[J]. American Review of Public Administration,2000,(30).

[2]Ridley. F.F.Regulating the Private Interests of Public Officials[J]. Public Policy and Administration,1992,(7).

[3]Dobel. J. Patrick .Judging the Private Lives of Public Officials[J].Adminstration &Society,1998,(13).

[4]唐 娟,黄卫平. 论政府官员隐私权的有限性[J].中国行政管理,2004,(4).

[5]莫智源.我国未来民法典限制政府官员隐私权的宪政意义[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2003,(6).

[6]涂永珍.微博反腐:公众的知情权与官员隐私权之博弈[J].领导科学,2012,(5).

[7]张 慧.全球近半国家公布官员财产——官员财产公开,2013年从被动到主动?[N].青年参考,2013-05-30.

[8]王 姝.5年近40地区试点官员财产公开,超半数昙花一现[N].新京报,2014-08-18.

[9]常委公布财产[DB/OL].[2015-03-28].http://www.360114.org/yule/zixun/2014-07-17/506344.html/2015-03-28.

[10]雷 雨.人大代表:官员不是百姓奴隶,财产不必公开[N].南方日报,2013-01-24.

[11]官员财产申报制度[DB/OL].[2015-08-20].http://baike.baidu.com/view/1152846.htm?fromtitle=%E5%AE%98%E5%91%98%E8%B4%A2%E4%BA%A7%E7%94%B3%E6%8A%A5&fr=aladdin/2015-03-20.

[12][法]孟德斯鸠.论法的精神[M].北京:商务印书馆,1987.

[13]刘志勇.中国官员财产申报制度研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[14]列宁选集(第3卷).北京:人民出版社,1972.

[15][美]路易斯·亨金.宪政·民主·对外事务[M].北京:三联书店,1996.

[16]余少祥.论公共利益的行政保护——法律原理与法律方法[J].环球法律评论,2008,(3).

[17]王利明.人格权法[M].北京:法律出版社,1997.

[18]姚 辉.人格权法论[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[19]Brady.N.F.,David.W.Hart. An Aesthetic Theory of Conflict in Administrative Ethics[J].Administration& Society,2006, (1).

[20]王明高.官员财产公开切忌急于求成[J].中国党政论坛,2013,(2).

[21]殷 俊.贪官外逃全景扫描[J].决策与信息,2009,(5).

责任编辑:王 篆endprint