多期次山区公路古滑坡的稳定性研究

厉成武

(四川省交通运输厅交通勘察设计研究院)

1 引 言

某滑坡为一多期次古滑坡,地貌上属高山峡谷区。滑坡地表呈圈椅状,后缘见负地形,呈凹槽状;中前部较陡峻,后部较平缓,后缘和上游侧基岩裸露。地表上部植被稀疏。

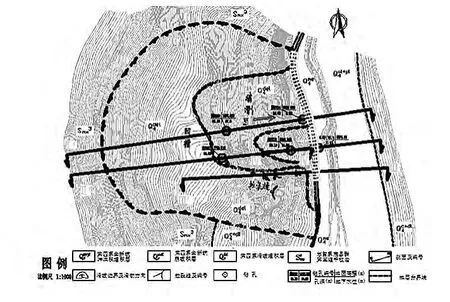

该滑坡在“5.12”汶川大地震后,浅表层尤其坡体中下部崩滑严重,时有飞石滚落,严重影响公路行车安全。川汶公路从滑坡前缘通过,公路路面未见明显变形迹象。岷江从滑坡坡脚流过,滑坡相对高差约258 m。滑体平均厚度约40 m,面积约12 ×105 m2,滑坡体积约460 ×105m3,见图1。

图1 某滑坡工程地质平面图

2 滑坡物质组成及变形特征

2.1 滑坡的物质组成

根据地表工程地质测绘及钻探成果表明:滑坡地表为第四系滑坡堆积层Q4del、Qpdel的角砾土、碎石土;冲洪积层(Q4al+pl)砾石土,下伏基岩为古生界志留系茂县群第三组(Smx3)的千枚岩。现将各岩土层工程地质基本特征由上至下(从新到老)分述如下。

(1)滑坡堆积层

角砾土、碎石土:灰黑色,灰黄色,稍湿,稍密为主,块碎石成分以炭质千枚岩为主,块石粒径20 ~40 cm,含量约25% ~30%,碎石粒径6 ~20 cm,含量20% ~25%,角砾粒径2 ~6 cm,含量15% ~20%,呈次棱角状~棱角状。岩屑及粉土充填,依其结构特征可以分为两层。

①(Qpdel):该层在K157 +820 ~K157 +960 段裸露于地表,胶结较密实,自稳能力较好。在K157 +960 ~K158 +025段隐伏于Q4del下部。

②(Q4del):该层主要分布在K157 +960 ~K158 +025段,结构松散,主要为碎石土,自稳能力较差。

(2)冲洪积层(Q4al+pl)

砾石土:灰白色,稍湿~湿,稍密~中密,石质成分为变质砂岩,卵石直径6 ~20 cm,含量30% ~35%;砾石直径2 ~6 cm,含量30% ~35%,呈次圆状~扁圆状,充填中粗砂及粉土等。该层仅见于K158 棚洞SK04 下部,钻孔未揭穿该层。

(3)志留系茂县群第三组(Smx3)

千枚岩、碳质千枚岩:灰黄色、灰黑色,泥质结构,千枚状中薄层构造,矿物成分以粘土矿物为主,岩质较软。层面裂隙倾角40° ~45°,裂面光滑。强风化岩体较破碎,岩芯多呈碎块状,遇水易软化,手捏易碎。中风化岩体完整性较好,岩芯多呈柱状,长度一般10 ~20 cm,最长可达60 cm。裂缝较发育,局部切割岩体呈碎块状。

2.2 滑坡的变形特征

(1)整体变形特征

桩号K157 +820 ~K158 +160 段为一古滑坡体,“5.12”汶川大地震前该坡体较稳定。“5.12”汶川大地震后,滑坡后缘未见明显开裂及变形,但中前部塌滑严重。坡体组成物质为角砾土和碎石土。在公路内侧及公路外侧至河床均未发现明显的剪出口,滑坡体整体稳定性较好。

(2)浅层变形特征

根据前期研究成果结合滑坡现状,对滑坡体分段进行分析研究。

①桩号K157 +820 ~K157 +955 段受“5.12”汶川大地震影响,坡体中前部浅表层岩土体大部分已经崩滑,现裸露的岩土体胶结较密实,自稳能力较好;中后部浅表层残留大量松散堆积体,现已出现多条弧形拉张裂缝,在暴雨及余震影响下,浅表层的松散堆积体易失稳塌滑滚落,危害公路行车安全。

②桩号K157 +955 ~K158 +025 段坡体浅表层松散堆积土较厚。坡体前缘(公路内侧)原有一浆砌挡墙,“5.12”汶川大地震发生后,挡墙未见明显变形破坏,墙体保存较完整。

为保障公路的行车安全,原先对该路段设计了抗滑棚洞。施工单位施工棚洞时,在对内侧坡体进行开挖后,内侧坡体浅层的松散堆积体出现蠕滑变形,坡体后缘剪切滑移,后缘及下游侧滑面清晰可见,下挫明显,新修棚洞的Z8、Z7挡墙墙体连接处出现开裂,墙体顶部错开宽度约9 cm,观测数据表明,变形正继续发展。

③桩号K158 +025 ~K158 +110 段坡体受地震影响较小,坡体基本保持原貌。现坡体上集中发育6 条横张拉裂缝,一般张开5 ~15 cm,最大约25 cm;延伸3 ~15 m,最长约26 m;下挫10 ~20 cm,最大约35 cm。拉裂缝主要为“5.12”汶川大地震造成,现在其继续变形迹象不明显。坡体前缘较陡峻,原老路内侧修筑有挡墙,保存较好,未见变形迹象。

3 滑坡的稳定性评价

3.1 定性分析

该滑坡整体未见明显变形迹象,整体稳定性较好。目前变形迹象主要集中在桩号K157 +955 ~K158 +025 段。

该段原设计方案为抗滑棚洞,施工单位在坡体前缘挖除老挡墙后,原坡体前缘的抗滑段被削弱,且导致坡体前缘临空,临空面为后部坡体表层的松散坡体(Q4del)牵引式滑动提供了有利条件。加之施工期为雨季,雨水较多,降水量较大,雨水渗入坡体,导致坡体的物理力学性质降低,对坡体的稳定性形成不利影响,最终浅层的松散坡体(Q4del)沿胶结较密实的坡体(Qpdel)向临空方向滑移、剪出,导致浅表层的松散滑体滑动变形,挤压已经施工的棚洞内侧挡墙。

3.2 定量计算

(1)整体稳定性计算

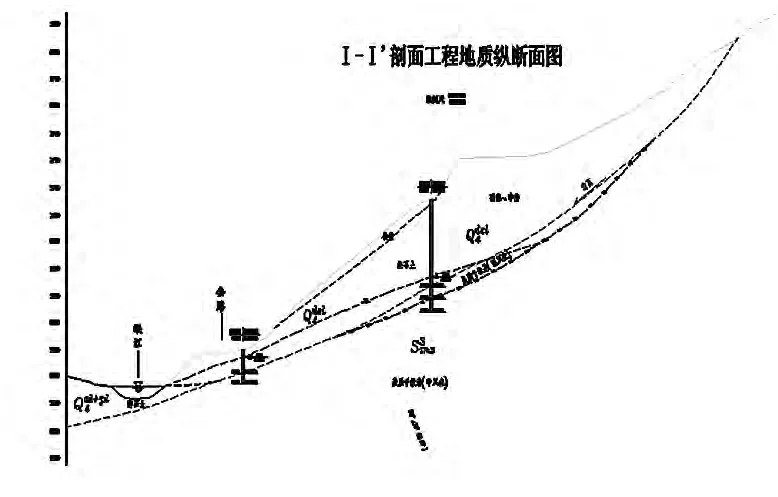

该古滑坡体经历“5.12”汶川大地震,未见整体变形,目前主要为浅表层的松散堆积层的崩滑。计算剖面选取Ⅰ-Ⅰ'剖面。见图2 所示。

图2 滑坡Ⅰ-Ⅰ'计算剖面

结合工程类比附近相同地质条件滑坡计算参数指标。碎石土:天然粘聚力C=55 kPa,饱和粘聚力C=50 kPa;天然内摩擦角φ =34°,饱和内摩擦角φ =32°;天然容重γ =21 kN/m3,饱和容重γ=23 kN/m3,计算结果见表1。

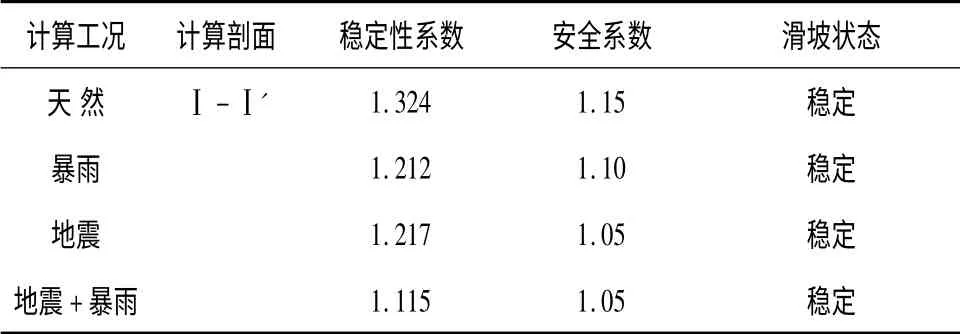

表1 滑坡整体稳定性计算成果表

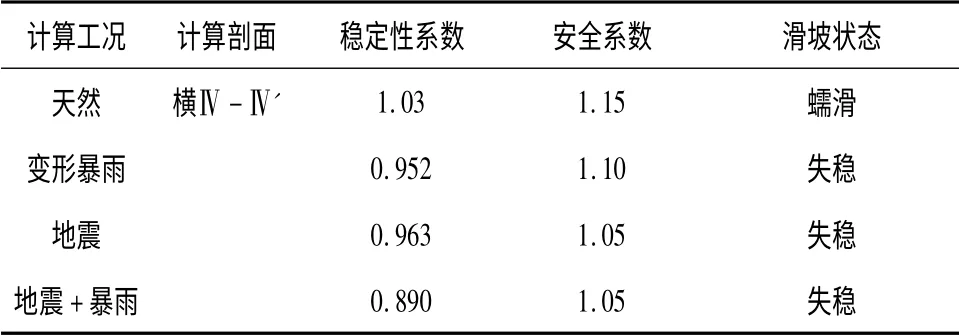

(2)浅层稳定性计算

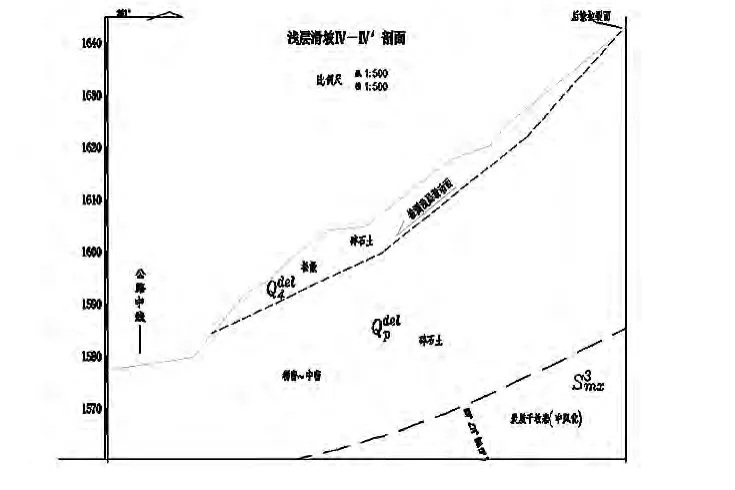

桩号K157 +955 ~K158 +025 段的浅表层目前稳定性较差。计算剖面选取Ⅳ-Ⅳ'剖面。见图3。

图3 滑坡Ⅳ-Ⅳ'计算剖面

浅层滑坡坡体处于初滑状态,即稳定系数K =1,反算出综合C=8 kPa ,综合φ=30.2°。结合工程类比附近相同地质条件滑坡计算参数指标,综合C=8 kPa 、综合φ =31°,计算结果见表2。

表2 浅层滑坡稳定性计算成果表.

3.3 综合评价

滑坡定性分析和定量计算表明:经历“5.12”汶川大地震,该古滑坡未见整体变形,现其整体稳定性较好,在天然、天然+暴雨、暴雨、暴雨+地震四种工况下,稳定系数较高,均高于其相应安全系数。浅表层坡体受阿坝州余震频发影响,土质边坡趋于松散,降雨易于渗入坡体,使滑坡土体处于饱水状态,降低了土体的物理力学性质,对浅层坡体的稳定性形成不利影响,浅表层的土体存在失稳、崩解塌滑的可能。

4 防护措施研究

(1)建议在滑坡区范围设置监测系统,对其稳定性进行监测。

(2)建议对滑坡采取适当的措施进行整治,保证川汶公路的行车安全。

(3)该古滑坡整体稳定性较好,但浅表层的飞石和崩落较严重,目前变形迹象主要集中在桩号K157 +955 ~K158 +025 段浅层。

因此建议:

①防止飞石和崩落危害行车安全,针对该滑坡采用抗滑棚洞整体方案;

②对桩号K157 +955 ~K158 +025 段浅层的松散坡体(Q4del)削方减载或在该段坡体内侧设置抗滑桩等挡防措施,避免其沿(Qpdel)层在临空部位产生坍塌,导致新的牵引式塌滑发生;

③对坡体上的拉裂缝进行封闭处置并设置监测系统,对其进行监测;

④坡体上设置截排水沟等措施,防止地表水渗入坡体;

⑤外侧临河段进行抗冲刷处理,防止岷江江水淘蚀坡体前缘和路基。

5 结 论

(1)某滑坡一古滑坡体,“5.12”汶川大地震前该坡体较稳定,地震后,滑坡后缘未见明显开裂及变形,中前部塌滑严重,目前的变形主要为桩号K157 +955 ~K158 +025 段。

(2)通过对其整体和浅层的滑坡体分别进行定性分析和定量计算,目前滑坡整体稳定性较好,潜在的危险因素主要为浅表层的松散土体的溜滑、崩塌、掉块等。

(3)建议对滑坡体采取设置监测系统,坡体上采取截排水措施,保留针对古滑坡体的抗滑棚洞方案,并对桩号K157+955 ~K158 +025 段浅层坡体采取清方或者抗滑桩等支挡措施。

[1]中交第二公路勘察设计研究院等.公路路基设计规范(JTGD30-2004)[S].北京:人民交通出版社,2004.

[2]中国建设部委员会等.岩土工程勘察规范(GB50021-2001)[S].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[3]中华人民共和国建设部等.建筑边坡工程技术规范(GB50660-2002)[S].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[4]中华人民共和国国土资源部.中华人民共和国地质矿产行业标准.滑坡防治工程勘查规范(DZ T0218-2006)[S].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[5]张倬元,王士天,王兰生.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1994:327-331.

[6]工程地质手册编委会.工程地质手册(第四版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.