高中地理教学的有效性探究

刘达全

【摘 要】随着新课改如火如荼地进行,地理课堂发生了翻天覆地的变化,如何在课堂仅有的40分钟内充分完成教学任务,提高教学的有效性,成为很多地理教育者不断探索的课题。本人根据自己的教学经验,就某些方面谈谈自己的一些体会和见解。

【关键词】地理教学;有效性;激发兴趣;“理性”思维

时光荏苒,岁月如梭,转眼间,我已在三尺讲台上默默工作了七个春秋。作为一名从事地理教育的一线工作者,在众说纷纭的新课改浪潮中,可谓感受颇丰。当然感受最多的莫过于一个字“变”。有一句歌词说的好,不是我不明白,是这世界变化快。这对教师驾轻就熟的教学提出了严格的挑战,对教师的专业素质提出了更高的要求。但不管怎样,目的只有一个——不断提高教学的有效性,促成教学目标和学生全面发展目标的最终达成。

如何提高地理教学的有效性呢?也必然成为很多地理教育者不断探索的课题。对此,本人对自己几年来在教学生涯中的所见、所闻和所感,进行了一番梳理和反思。

一、“提高地理教学的有效性”的必要性

美国哈佛大学做了一项关于学生课堂学习效率的科学调查,调查得出三种结果:第一,“我听过了,我忘记了”;第二,“我看过了,我记住了”;第三,“我做过了,我理解了”。第三种效果应是课堂教学效率的最高境界。而我们的大部分地理教师只能让学生获得了第二种效果,甚至是第一种效果,尽管这些教师在课堂里绘声绘色,抑扬顿挫,滔滔不绝,挥洒自如,学生也听得如痴如醉。一节课下来,教师自我感觉良好,可学生作业交上来一批,发现其运用知识的能力让你大跌眼镜!这说明你的课堂有效性较低,仅仅停留在了“我听过了,我忘记了” 的最低学习效率阶段。为了孩子的明天,提高地理教学的有效性势在必行。

二、什么是地理教学的有效性

华东师大教科院课程系聂幼犁教授在一次新课程培训时强调,所谓“有效性”就是“重效果,出效益”。所谓“效果”就是用最生动、简便的方式使学生学会深奥、复杂的内容;所谓“效益” 就是追求在单位时间内,以最低的成本使学生得到尽可能有效的发展。如果地理教学能抓住“效果和效益”这两个关键点,也就说明地理教学是有效的,从而达到“我做过了,我理解了”的最高境界。

三、提高地理教学的有效性的措施

话说起来容易,做起来又谈何容易,这需要我们每一位地理教师在教学中不断地摸索和体会,可以说是仁者见仁,智者见智。地理教学如何才能实现效益最大化,我选取了两个不同的角度——情感和思维,结合教学实践,来谈谈自己的一些体会和见解,希望能给大家带来的一定的启迪。

1.激发兴趣

古人曰:“今教童子,必使其趋向鼓舞,中心喜悦,则其进自不能已”。

前苏联的近现代教育学家苏霍姆林斯基也曾说过:“在每一个年轻的心灵里,都存放着求知好学、渴望知识的‘火药。就看你能不能点燃这‘火药。”

可见,激发学生的学习兴趣是地理教学有效性的前提。学生的学习兴趣越高,课堂教学效益往往也就越高。美国哈佛大学心理学家詹姆士曾用实验证明,通过激发兴趣,人的积极性甚至可以增加3~4倍。因此有人推出了这样一个描绘性公式:学生的学习成绩=能力×兴趣。

地理学科文理兼备,知识丰富多彩,教师必须在平时的教学中时刻注意和善于捕捉学生的“兴奋点”,激发学生的求知欲,使学生“好学”“乐学”。唯有这样,才能大幅度提高教学质量。

2.幽默的教学表达

幽默是一种智慧,它常常给人带来欢乐,并给人以启迪,使课堂如同磁石般富有吸引力,成为学生留连忘返的殿堂。在这种课堂氛围中,学生心情舒畅,乐于学习,变机械模仿为心领神会,变被动接受为主动探究。

案例:在地理教学中讲到我国居世界首位的矿产:钨、锑、稀土、锌、钛、钒可记为“吾弟吸毒心太烦”。而在讲到地壳的运动会使海洋隆起成为陆地、而陆地会下陷变为海洋时,可以告诉大家“苍海桑田,海枯石烂”这些誓言已不再可靠。”这些幽默机智的表达,不仅便于学生记忆,而且又极大地调动了学生的积极性,从而达到“记中乐,乐中记”的艺术效果。

3.灵活多样的教学方法

教学有法,教无定法。每堂课都应该根据教材及学生实际,巧妙地运用教学方法,给学生不同的刺激,增强学生的新鲜感和好奇心,吸引学生的注意力,使课堂教学生动有趣。曾经有个经典的美国教学案例就充分说明这一点。

案例:美国达拉斯加工读大学电子专业的学生们个个对地理感冒,一上地理课就提不起兴趣来。这个班的学生甚至集体对校方提出抗议,要求取消地理课,但没有获得校方通过。很快,地理教授被学校调换了,新来的教授是一个30岁出头的男子,名叫莱特曼·达斯勒。学生们一开始并没有注意到莱特曼和别的老师有什么区别,可接下来的情况却让学生们大为诧异,单他在课堂上组织的知识竞赛就吊了不少学生的胃口!我们也来欣赏一下莱特曼在地理课上的风采。“同学们,这节课我们复习开学四周以来学习过的内容,下面全班同学分成10个小组,每组6个人,并推选小组长一名,各个小组可以给自己命名。至于有关比赛的规则和要求,请看投影屏!”学生们好奇地看着投影屏上的文字:比赛题目:竞赛题目分必答和抢答两部分,抢答题目以考查识记内容为主,每题50分,必答题主要考查地理知识的实际应用能力,侧重用地理原理、地理规律解釋地理现象,每题分数为100分。纪律要求:

(1)一切服从裁判,友谊第一、比赛第二,不要过于看重分数;文明参赛不哄闹,对于乱吵乱闹影响比赛秩序的小组和个人给予批评并扣除该组50分。

(2)抢答不需举手,可以直接站起来回答,但必须在老师宣布开始后才能进行,否则扣分,回答错误不倒扣分。

(3)必答题必须经小组充分讨论后在规定的时间内回答,力求全面,其他小组可就该小组答题中存在的错误和不足进行纠正和补充,并给予相应的分数奖励。

(4)小组中每位成员回答问题次数最多不能超过2次,否则每人每次扣30分。积分统计及奖励:比赛积分情况在黑板公示,对获胜的小组和表现优秀的个人颁发小奖品予以奖励。

学生们很快按要求分组完毕,再看他们给自己起的名字——“尼罗河代表队”、“克林顿代表队”、“全美联邦代表队”、“上帝代表队”、“梦之队”、“龙之队”!

莱特曼微微一笑,学生们心中的梦乡不容小视啊。“好,比赛开始”。

第一个问题,请1号代表队尼罗河代表队回答,世界上‘四大文明古国的早期城市诞生在河流的哪一位置?开始!”很快,就有学生回答:“中下游平原!”“回答正确,加100分!”

第二个问题,抢答题,请大家看投影屏――美国三大城市带中,位于太平洋沿岸的城市带是A.波士顿――纽约――华盛顿;B.芝加哥――匹斯堡;C.圣弗朗西斯科――洛杉矶――圣狄戈;D.休士顿――达拉斯。现在抢答开始!莱特曼的“抢答开始”还没落音,好多同学都已站了起来。“D。”“不对,继续抢答。”“啊?”来自梦之队的这位学生一听急了,怎么不对?他正急着翻课本,这时有声音说:“C。”这是来自龙之队的一位学生。“正确。”梦之队的学生这才明白,搞了半天自己把概念记混了……

竞争的时间很快就结束了,再看战果,最开始居末位的龙之队反而以900分的高分夺得了冠军!原因在于他们在后来的抢答题中,同心协力,一直占据上风。

莱特曼微笑着:“在竞争中,能赢的人总是少数,输的人必定是多数。想知道你们中大多数人为什么不如别人了吗?这就是我们接下来要讨论的问题……”

从某种意义上来说,学生总是争强好胜,不甘居人后。莱特曼正是针对学生们的这种心理特点,在课堂教学中模仿和借鉴了电视综艺类节目等形式,开展知识竞赛活动,让学生在“赛中学”、“学中赛”,这样既能提高学习效率,扩大学生的知识面,又培养了学生的合作精神和竞争意识,让地理课堂从沉闷走向活跃。此种方法很多地理教师都有所尝试,可以说是屡试不爽。

4.“理性”思维

在文科综合中,地理的“身份”有点特殊,有图表、有计算、有判断,知识内在联系性强,常常被称为文科中的“理科”。如果我们能以理科的思维方式来传授相关的地理知识,应该更容易让学生理解,掌握更透彻。从近几年的高考来看,地理试题也开始侧重考察地理的理性思维,对此我们必须加以重视。可以说,地理的“理性”思维是提高地理教学有效性的关键。

四、用浅显的数理化知识突破自然地理的重难点

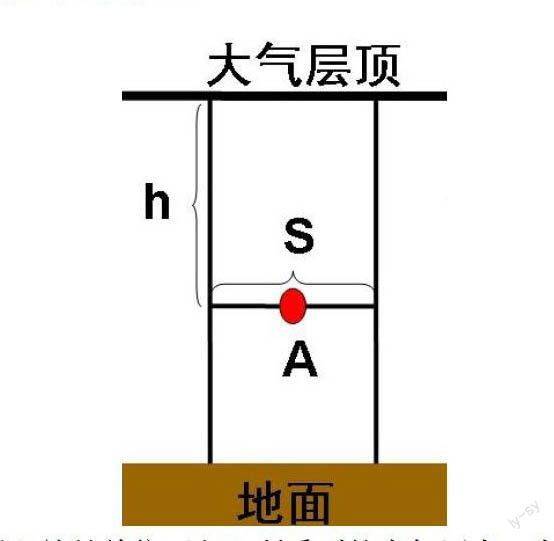

案例:分析气压的定义

气压实际上就是单位面积上所受到的大气压力。在图中我们任意找一点A,假设受力面积为S,上方空气柱高度为h,空气的密度为r,那其所受的压力F就应该等于这点上方空气柱的重力G=rvg=rshg ,进而得出该点的气P=F/s=rhg。我们应因此推出所求地点上方的空气柱相对高度越大,密度越大,气压就越高,反之则越低。

五、引入探究式教学,活化地理学习

这种教学“以问题解决为中心”,密切联系学生生活经历,强调学习的过程性和体验性。它以学生为主体,创设问题情境,激发探究欲望,通过收集、整理和分析地理信息,在实践中解决问题,有利于学生实践能力和创新思维的培养,使学生在思想意识、情感意志、精神境界等方面都得到升华。

案例:关于“热力环流”原理的探究

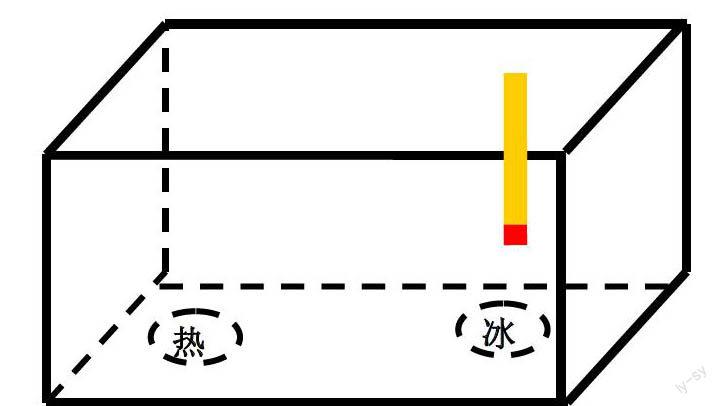

创设问题情境。以6~8人为小组合作做一个实验。实验材料包括:一只长方形玻璃缸,塑料薄膜,一盆冰,一盆热水,一根香烟或一束香,火柴等。实验步骤:①把一盆冰和一盆热水分别放置在玻璃缸的两端。②用塑料薄膜将玻璃缸上部开口盖严。③在放冰块的塑料薄膜的一侧开一个小洞。④将点燃的香烟(或香)放人小洞内。如图所示:

观察。描述烟在装冰和热水的盆子上面是如何运动的,在两盆之间烟又是如何运动的。

发现与提出问题。垂直方向上的烟,为什么热水处上升而冰块处下沉?有什么规律?

讨论与交流。对上述问题小组进行讨论和交流。

得出结论。结合这一实验,得出地理学科上的结论:①各纬度获得的太阳辐射能多少不均是引起大气运动的根本原因;②由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流;③热力环流形成的过程:近地面空气受热或冷却→引起气流的垂直运动(上升或下沉)→近地面和高空在同一水平面上气压的差异→大气的水平运动→大气垂直、水平运动构成地区间的热力环流;④热力环流是一种常见的自然现象。最后让学生画出冷、热两个地区间热力环流图。

验证和应用。应用热力环流原理解释海陆间、山谷间昼夜热力环流以及城市热岛环流等现象并能画出它们的热力环流图,解决生活中的实际问题。

六、加强分类归纳,活化地理应用

地理问题涉及面广,学生在对某些问题分析时,常常出现思维不开阔,答案不完整而失分。对此我认为要加强对地理知识的分类归纳能力,这样可以使同学们从整体上把握知识结构和知识之间的相互联系,加深对相关知识的理解和把握,有助于提高知识迁移和知识综合运用的能力,从而使学生获得更大的成就感和满足感,激发其进一步学习地理知识的动力。

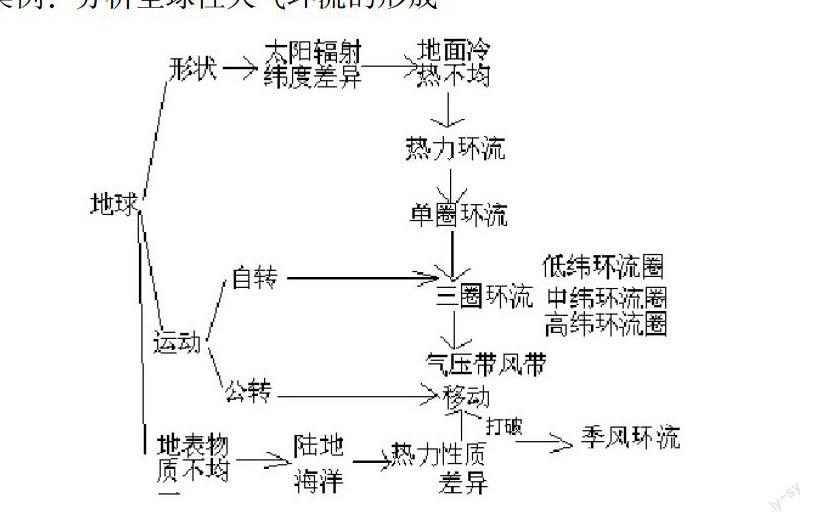

案例:分析全球性大气环流的形成

七、总结

有效教学,追求的是实实在在的有血有肉的教学,来不的半点虚假的东西。在这点上,很多教师也已进行了可贵的探索,并取得了可喜的成绩。真心地希望每位地理教师都能根据自身和学生的特点找出最适合自己和最有效的教学方式,使学生真正地达到“我做过了,我理解了”的最高境界。

余文森教授曾说过:“有效教学只是我们对教学的基本要求,优质教学才是我们的追求目标。我们期待这样的教学:见解深刻、独具慧眼、旁征博引、循循善诱、充满智慧、精益求精,让学生充满梦想和希望。从有效教学走向优质教学,也就意味着教师从普通教师走向优秀教师;从优秀教师走向教学名师;从经验型教师走向专家型教师。任何课程改革、教学改革都是对优秀教师、教学名师、专家型教师的呼唤!”相信我們一定可以的!

参考文献:

[1]陈澄.《普通高中地理课程标准解读》.江苏教育出版.

[2]冯梅花.《由一经典教学案例所想起——探索地理课堂教学的有效性》.

[3]王文结.《高中地理课堂教学有效性初探》.

[4]刘显辉.《以理科思维,突破高中地理教学》.

[5]钱芳.《在地理教学中加强地理思维能力的培养》.

[6]陈厚德.《有效教学》.教育科学出版社.

[7]李晓文,王莹.《教学策略》.高等教育出版社.