融入生物多样性保护的喀斯特石漠化土地整理研究

——以贵州毕节撒拉溪示范区为例

关智宏,熊康宁*,陈永毕,顾再柯,崔 蕾,赵盼弟

(1.贵州师范大学 中国南方喀斯特研究院,贵州 贵阳 550001;2.国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心,贵州 贵阳 550001;3.贵州省水土保持监测站,贵州 贵阳 550002)

0 引言

西南喀斯特地区的石漠化、黄土高原水土流失和西北荒漠化并称为中国三大自然灾害,生态脆弱及其不可逆性成为其主要特点.以贵州为中心的西南喀斯特地区成为世界上最为连片、集中的喀斯特地区,其石漠化面积也处于全国前列.由于我国土地整理仍处于初级阶段,目标仍是实现耕地总量动态平衡和耕地的占补平衡[1],因此,生态问题在我国土地整理中日益凸显[2],生物多样性作为生态效应的重要指标亦被忽视[3-4].黄秉维先生曾经指出,土地资源的合理利用是区域研究中需要重点解决的问题之一[5].喀斯特石漠化脆弱的生态环境,决定了其土地整理必须走生态保护的道路,而确保其生态安全的典型模式为小流域土地整理模式[6],小流域成为该区域土地整理的基本单元[7].结合小流域各部位理想功能进行土地利用结构调整,耕地只要能满足当地人民的口粮问题即可.本文通过对项目区土地利用情况、生物多样性、居民参与意愿的调查与分析,探究一种适合喀斯特石漠化区的融入生物多样性保护的土地整理技术,为今后该区域土地整理提供一种科学参考,实现喀斯特石漠化区经济、社会、生态效益的协调发展.

1 示范区概况

示范区代表温凉春干夏湿典型喀斯特高原山地轻-中度石漠化地区.地理坐标为E105°02′01″~105°08′09″,N27°11′36″~27°16′51″.示范区内大部分地区海拔在1600~2000 m之间,多年平均气温12.8 ℃,710 ℃年积温3 717 ℃.多年平均降雨量863 mm,但时空分布不均,降雨集中在夏季7—9月,占全年降雨量的52.6%.土壤以黄壤为主,部分地区有黄棕壤和石灰土.植被以亚热带针、阔叶林和落叶阔叶林为主.植被覆盖度37.06%,土壤侵蚀模数21 t·km-2·a-1.

2 材料与方法

2.1 遥感监测法

利用遥感监测法对示范区土地利用数据进行分析,对相关部门资料进行统计,对当地居民长期以来土地利用方式进行调查,通过ARCGISS10的制图功能,综合生成示范区土地利用方式图与数据表.

2.2 野外实地调查法

2014年3月至10月对示范区的生境(生态系统)类型和物种多样性进行了野外实地调查.根据不同类群和地形状况,分别采用线路法、定点调查法、痕迹法,以及访问等方法进行物种、觅食、生境等方面的调查,动物调查对象主要为脊椎动物.

2.3 参与式农村评估法(PRA)

参与式农村评估法(PRA)是指通过对研究区居民进行非正式的访谈和调查,来对当地的实际情况进行了解的一种方法.当地居民作为土地整理的主体,提高居民参与度已被认为是开展土地整理的重要基础[8-10].与土地整理利益分配切实相关的当地的个人和团体是决定土地整理项目的启动、规划和实施的最为重要的力量[11].2014年8月,实地对示范区内随机的100名居民的土地整理与生物多样性保护意愿进行问卷调查及非正式访谈,调查与访谈内容涉及家庭土地利用方式、主要经济来源、进行农耕放牧等农业活动面临的困难、野生动物数量与出现频度的变化、保护当地野生动植物的意愿和困难等.获得第一手资料,带回室内对相关资料进行整理,并通过EXCEL2007软件对相关数据进行处理,获得相关信息.

3 结果与分析

3.1 土地利用现状

示范区项目区土地总面积8 627.20 hm2,其中耕地3 840.19 hm2、林地4 214.55 hm2、草地10.91 hm2、建设用地179.73 hm2、未利用土地367.06 hm2,分别占项目区土地总面积的44.51%、48.85%、0.13%、2.08%和4.26%.耕地以旱地为主,面积为3 838.96 hm2,农作物以玉米、洋芋为主,其次为豆子,同时种植少量的烟草.

示范区林地分布较为破碎,分布于示范区大部分山地,但大多已被人为干扰破坏.荒草地多分布在不宜耕作地区.项目区无明显地表径流,虽然降雨量丰富,但饮用淡水资源不足.该区为多石质的喀斯特山地,土地连续性较差;耕作区多分布于台地、洼地、坡地,无生产道路,加之土地利用率和生产力低,技术水平落后,大量宜林、宜草土地被开发成耕地,生境破碎化已经成为示范区生态系统脆弱的主要原因.

3.2 生物多样性现状

3.2.1物种多样性现状

3.2.1.1 动物多样性

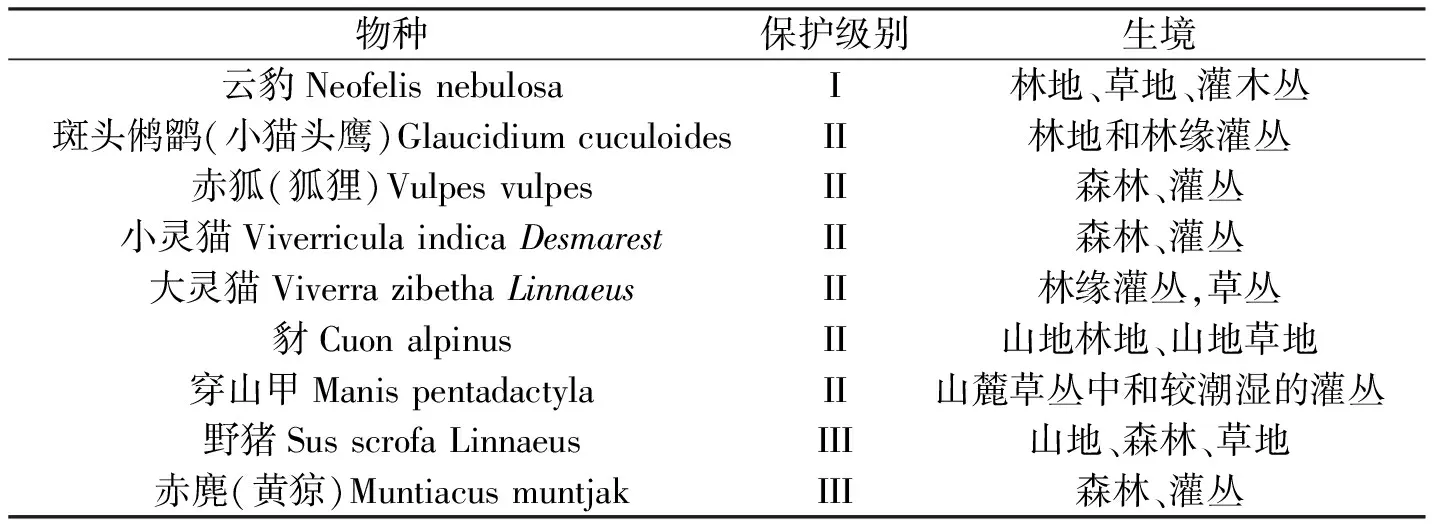

示范区脊椎动物包括两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲等4纲17目70种.其中国家重点保护野生动物9种,见表1.在生态系统方面,区域仅有陆生生态系统,包括林地、灌丛、园地、草地和农田.

表1 撒拉溪示范区国家重点保护野生动物

由于掠夺式的农业生产方式,多数保护动物,以及其他非保护类动物生境遭到破坏,同时由于娱乐、售卖,动物物种数量急剧减少.生境破碎化,部分物种数量的减少,甚至灭绝,破坏食物链正常发挥作用,进而破坏整个生态系统的稳定性.加强对林地、灌丛、草地等生态系统的保护以及恢复,成为保护生物多样性的土地整理的重要内容.

3.2.1.2 植物多样性

区域内共有植物129种,隶属3门 57科. 其中,裸子植物门9种,被子植物门117种,蕨类植物门3种.被子植物占优势,占区域内植物总数的90.70%,区域分布有国家重点保护植物3种.其中,I级重点保护植物2种,II级重点保护植物1种,分别为银杏(GinkgobilobaL) 、红豆杉(Taxuschinensis(Pilger) Rehd )、香樟(Cinnamomumcamphora(Linn.)Pres).

从调查结果看,这些植物主要分布在研究区的山地疏林地和人工林地,同时也有较少分布于研究区的道路与农田旁.研究区内国家级保护植物较少,但物种种类较为丰富,不仅为野生动物提供必要的栖息地和活动觅食的场所,同时也提高了区域景观多样性,有效地保护了区域生态系统的稳定性.

3.2.2生境(生态系统)多样性现状

通过调查,研究区的生态系统可以分为森林生态系统、草地生态系统和农田生态系统三大类.①原生森林生态系统破坏较为严重,次生性较为明显,可以划分为针叶林生态系统、落叶阔叶林生态系统、灌木林生态系统和经果林人工生态系统等四大类.②草地生态系统同样多具有次生性的特点,表现为森林植被反复遭到破会后而形成的草地和人工种植草地.基本可以划分4个大类:山地丘陵草地、山地丘陵灌木草地、山地丘陵疏林草地、人工草地.③农田生态系统多为草本和灌木植物类型,并依据不同的生境特点,分为旱地生态系统和水田生态系统.其中旱地生态系统占有绝对优势,其面积约占区域农田生态系统总面积的99.97%,主要生产粮油与经济作物,水田生态系统的面积约占0.03%,远不及旱地,是由于其特殊的地质构造环境造成的.

3.3 居民土地整理与生物多样性保护意愿

对问卷结果进行统计分析发现,经济效益低与劳动力不足已成为影响当地农业生产的重要因素,见图1,有超过一半的居民认为进行畜牧养殖经济利润高于农耕生产.同时,76%的居民认为当地的野生动物数量和出现的频度在逐渐降低(76人),14%的居民认为没变化(14人),10%的居民表示不知道(10人).但却只有13%的居民认为需要对当地的野生动物进行保护(76人中有10人),如果参与保护生物多样性能获的一定的经济效益,91%的居民愿意参与生物多样性的保护.

图1 影响当地农业生产的因素

注:其他包括肥料价格、种子质量、种植技术、政策四方面;人数指被调查者中所占的实际数量

通过对示范区居民土地整理与生物多样性保护意愿的调查,不难发现,由于多数精壮劳动力外出务工,劳动力不足,以及农业生产经济效益不高已成为制约示范区农业发展的重要因素;畜牧业已日益受到当地居民的认可;同时,获得经济效益也成为居民参与土地整理与生物多样性保护的重中之重.

3.4 土地整理工程布局图的编制

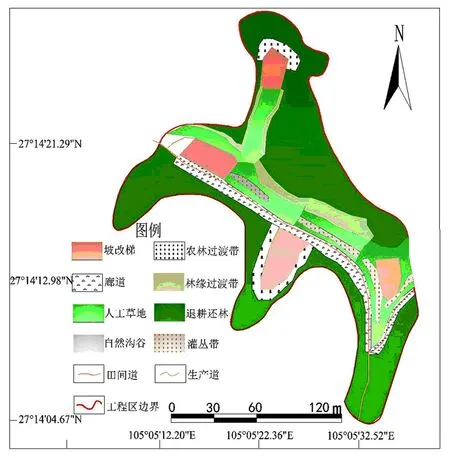

2014年3 月,在示范区选择较为典型的样地区域进行技术示范.在样地区域内选择较开阔地面设立临时接收站,并用RTK定位测量仪按地形、地貌及土地利用类型(包括耕地、林地、草地、道路等)进行了800个监测点的定位,详细踏勘区域地形、地貌,同时将监测点记录带回室内,通过AUTOCAD2004与ARCGISS10等工具,进行融入生物多样性保护的土地整理工程布局图的编制,见图2.

3.5 土地整理中生物多样性保护技术

3.5.1土地建设

土地建设包括坡改梯,以建设基本农田,提高土地利用率,维持基本生活需要;人工草地建设以增加草地面积,提高草地承载力,促进畜牧业发展;封山育林以扩大林地面积,保护动物物种生境,维护生态系统稳定性.石漠化区生态系统表现为稳定性差、抗逆性弱、敏感性强等特征[12],生态阈值较低,难以承受土地整理工程对土地的强烈扰动,因此,对土地的干扰必须严格控制在石漠化生态系统原位状态的阈限范围内.

图2 融入生物多样想保护的土地整理工程布局图

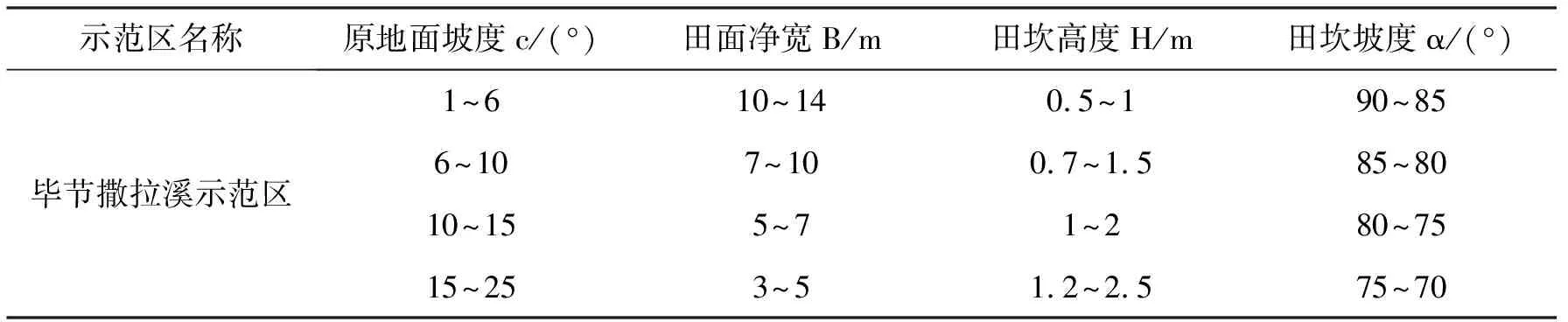

3.5.1.1 坡改梯

坡改梯工程项目建设参照国家标准《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T 16453.1—2008)(图3)[13].图3中,Bm表示梯田田面毛宽,m;B表示梯田田面净宽,m;b表示梯田田坎占地宽,m;Bx表示原坡面斜宽,m;H表示梯田田坎高度,m;c表示原地面坡度,(°);α表示梯田田坎坡度,(°).各要素之间的关系具体为:H=Bxsinc;Bx=Hcosc;b=Hcotα;Bm=hcotc;H=Bmcotc;B=Bm-b=H(cotc-cotα).示范区处于喀斯特石漠化区,坡度≥25°的地区实施退耕还林,同时依据示范区地形地貌的特征,梯田建设的实际参数相较于国家标准(GB/T 16453.1—2008)进行因地制宜的变化(表2).

图3 梯田断面要素图

示范区名称原地面坡度c/(°)田面净宽B/m田坎高度H/m田坎坡度α/(°)毕节撒拉溪示范区1~610~140.5~190~856~107~100.7~1.585~8010~155~71~280~7515~253~51.2~2.575~70

在坡改梯修筑过程中,大量的工程对原有地块产生了强烈的扰动.工程实施的过程中,也必然会打破整理区域内土地资源的原位状态,并会对区域内生态环境要素产生诸多影响[14].土地平整、植被破坏、沟渠路建设与零星地的归并以及作物种植与客土填充被认为是当前土地整理对生态环境的4大类压力[15].因此,在进行坡改梯工程建设时,对本地植被进行移植代替之前的统一换植;田块耕作层熟化需时较久,为保护土壤动物的生境,维护耕作层肥力,将田块原有熟化层放置一旁,待田块初形,再进行熟化层覆盖,基于项目区的基本情况和土地环境承载力,未进行大规模的客土填充,减少经济投入,也避免了对原有土壤结构、肥力和农田生态系统的破坏.通过坡改梯建设,减少水土流失,维护土壤肥力,维护农田生态系统,保护基本耕地资源.

(1)田埂、坎生态化建设.选择刺梨(Rosaroxbunghii)、金银花(LonicerajaponicaThunb)等原生经济灌木,进行植物篱建设,可以提高土地利用率,同时也可以实现一定的经济效益.以植株间距为0.5 m的标准,通过刺梨和金银花的间作,或者单一种植的方式进行种植.为减少石坎与混凝土对生境的破坏,田坎建设以土坎为主,选择合适的护坎植物,建设生物廊道,为田间爬行动物、小型哺乳动物等提供栖息地,同时也可加强斑块之间的连接度.通过资料搜集[16-18]与研究,项目区主要选择的草本类植物包括扁穗雀麦(BromuscartharticusVahl.)、菊苣(CichoriumintybusL.)、高羊茅(FestucaelataKeng ex E. Alexeev)、黑麦草(LoliumperenneL.)、白三叶(TrifoliumrepensL.)、红三叶(Trifoliumpratense)、苜蓿(LotuscorniculatusL.)、鸭茅(DactylisglomerataL.)等,通过人工撒草籽的种植方式,进行田坎的生态化建设,并与田埂的灌木植物篱形成灌草植物群落,增加农田景观的多样性,增强不同田块生境之间的连接度,维护农田生态系统.

(2)生态林建设.区别于农田防护林整齐划一的规范化建设和封山育林工程,项目区选取原生核桃为主要树种,在地块中进行栽种.嫁接苗占70%,实生苗占30%,按照株行距5 m×6 m,每公顷栽种255~270株的标准,采用穴状即打坑的方式栽种,栽种时间为冬、春季节.基于对项目区野生动物的生境、迁移活动范围及方式的调查发现,多种鸟类会在其活动过程中在田块做停留,项目区劳动力不足的现状以及特殊的正负地形的地貌特征,难以提高大型机械的工作效率,同时,单一连片种植,不仅影响土壤养分的循环效益,而且还会引起表土层细菌、放线菌、真菌数量的减少.因此进行农田生态林建设,一方面保护野生动物的生存环境,在休耕期仍保证一定的植被覆盖率,另一方面也可获得一定的经济效益.

3.5.1.2 人工草地建设

根据工程区的实际情况,对于地块面积较小、地面不平、自然沟渠纵横的地块,不予以进行土石方挖填,而保留其原地貌,进行人工草地建设,以及沟渠中的经济灌木林带建设.增加草地面积,提高其承载力,为畜牧业的发展提供良好基础,保障居民的经济效益,同时,改变区域土地利用类型,保留和恢复动物物种生境,避免大规模的工程建设对原有生态系统的干扰.有研究表明一条被视为生产障碍的沟谷,却具备特殊的生物多样性,同时也可以作为农田景观中的生态廊道,它们对维持农田生态系统的稳定和平衡都具有重要意义[20].如图2所示,草地建设区存在的自然沟谷,在进行人工草场的建设时,予以保留并恢复其灌丛带.

3.5.1.3 封山育林

本工程建设主要包括经果林栽种、封山育林二个内容.根据示范区实际情况,在坡度15°~25°之间的坡改梯区域退耕还草,进行人工草地建设,同时栽种原生核桃,改变土地利用方式,提高土地利用率,恢复原有生境,提高经济和生态效益.根据示范区能源结构的调查显示,木材成为其主要能源,因此大规模的就地取材,以至原生林地已基本被次生林地取代,动物物种生境遭到强烈的人为干扰,物种数量减少乃至灭绝,因此封山育林将有效地保护生物多样性,维护项目区生态系统的稳定性.

3.5.2林缘过渡带建设

树篱是防护农田、减少水土流失、丰富生境多样性的重要方式[21].传统单一化的农田防护林,减少景观异质性,加之边缘效应的影响,极易造成农林斑块结合处野生动物物种生境的缺失,同时高大乔木与农作物形成突变边缘致使农作物减产[22],因此农田景观至林地景观的过渡带上保留和栽植稀树灌丛草带林缘过渡带,并保留和恢复林缘的岩石与灌丛等生境斑块.通过灌木—草带—灌木—乔木的模式进行林缘过渡带建设,具体建设方法:灌木和乔木行距为1 m,草带宽度为1 m,乔木主要以核桃、桃树、李树等为主,灌木以刺梨、火棘、金银花为主,草带主要以黑麦草、白三叶等为主,乔木株距为3~5 m,灌木株距为0.5 m.

3.5.3田间道路与生物廊道建设

田间道建设、路基建设宽度为3.5~6.0 m,车道宽度建设为2.5~5.0 m,生产路建设宽度为1.0~1.5 m.田间道建设采用泥结碎石路面,可在路面两侧设置两条50 cm左右的灌木带,可以提供动物栖息与通行的廊道,从而保护动物的生境,同时在硬化道路下适当的地点设置动物专用小孔和涵管等,作为保障小型动物通行的生态廊道和栖息的场所.生产路的建设主要服务于农业生产,路面窄,但数量多,避免使用混凝土等,道路两侧预留一定宽度的生态廊道,种植原生经济植被和生产能力强的低矮灌草植被,同时,结合项目区地形地貌和坡度的特征,以及边缘效应,生产路沿坡斜向弯曲修建,坡陡处采用台阶式石梯,不仅突出喀斯特地区的农田景观特征,而且也营造了良好的生物栖息环境与通道.

4 讨论

喀斯特石漠化区生态系统脆弱,土地资源不足,生物多样性破坏严重,因此,在本地区进行融入生物多样性保护的土地整理项目已成为缓解本地区人—地生态矛盾的重要措施.

(1)加强土地整理前的土地利用方式、生物多样性、居民参与意愿等基础数据的调查工作.在进行土地整理时,有的放矢,可有效减小对生境的破坏程度,提高当地居民的参与度,扩大土地整理的成果,维护生态环境,提高经济效益.

(2)小流域的土地整理模式成为喀斯特石漠化区解决土地整理与生态脆弱矛盾的典型模式,依据小流域不同部位进行不同的生态修复与重建,实现生态效益与经济效益的共赢.

(3)根据项目区的经济发展的阶段与实际情况,提出特定的土地整理目标.不盲目地进行山、水、田、园、路的标准化建设.项目区劳动力不足,种植业经济效益不高,选择连片性较好,土层厚,坡度缓的地区进行坡改梯工程建设,维持基本的粮食供应,扩大草地、果林和自然林地的面积,成为项目区主要的目标.

由于土地整理后的生态效益需要较长时间的监测数据,因此未对整理后的生态效益进行分析与评价.但是土地整理后的生态效益评价是融入生物多样性保护的土地整理的重要内容,对项目有重要的反馈与改进意义,因此,加强整理后的生态监测成为下一步的主要工作.