陵园景观设计的环境选址及空间布局*

——以明孝陵、中山陵、雨花台烈士陵园为例

顾 菡(嘉兴技师学院,浙江嘉兴314000)

陵园景观设计的环境选址及空间布局*

——以明孝陵、中山陵、雨花台烈士陵园为例

顾 菡

(嘉兴技师学院,浙江嘉兴314000)

陵园发展史是较为古老的纪念性景观类型之一,也是所有景观类型中与人的精神世界较为密切相关的一类。陵园类纪念性景观的设计,涉及自然地理、社会、经济、历史、文化、科技等因素,其影响力高于一般性景观,因此,对它的研究有着重要的现实意义和理论价值。以明孝陵、中山陵、雨花台烈士陵园三座陵园为研究对象,以纪念性景观为视角,从环境选址、空间布局两方面,对三座陵园景观设计的形式进行比较分析。以期对现代景观设计提供一定的参考。

陵园;纪念性景观;设计形式;环境选址;空间布局

陵园类纪念性景观的发展史贯穿了建筑艺术的发展史,是较为古老的纪念性建筑类型之一,同时也是所有的建筑类型中与人的精神世界较为密切相关的一类。纪念性景观的创作涉及到社会、政治、民族、历史、文化,其影响力自然高于一般建筑。因而,对它的研究具有重要的现实价值和理论意义。本文尝试从南京明孝陵、中山陵、雨花台烈士陵园三座具有代表性的陵园类纪念性景观出发,对陵园景观的形式演革进行了比较分析。结合陵园类纪念性景观作品实例,对陵园景观的设计形式——环境选址与空间布局进行分析。以期为陵园类纪念性景观的设计提供一定的实践参考。

一、环境选址

选址是立意并赋予场地特定的位置感,赋予特定位置某些超出美学和功能之外的特殊意义。根植于立意的设计具有很强的特性,特别是纪念性的空间,使身处设计空间之中便能产生特别的感受。

陵园景观的环境选址,即陵园的所在地,也即纪念活动的所在地,是纪念的场所,是有意义的场所。对场地的考察与分析,是纪念建筑群环境设计的前提条件。场地在城市中有街区的意义,在城郊就有城郊历史风景的特点。例如,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆在原大屠杀的场地,本身就是悲剧的产生地。而在城市的新建地区则又会增添新的意义。我们不仅需要对地段的文化价值作出判断,还要对地段的交通功能等也作出分析与判断。[1](P5)

明孝陵、中山陵、雨花台烈士陵园是三座建于不同时代,为纪念不同人物,出于不同目的而兴建的陵园。三座陵园选址的一个共同点就是都选择了山地作为纪念性环境的对象。陵园根据不同的建筑内容性质,有的需要藏,有的需要露,有的需要雅静,有的需要富有声色,有的需要含蓄,有的需要气霄冲天,总之就是使地形环境与陵园的具体性格和谐统一。

(一)明孝陵景观的环境选址

“风水”,主要是指古代人们选址住址、都邑和墓地时,对气候、地质、地貌、生态、景观等环境因素的综合评判,以及建筑营造中的某些技术和种种禁忌的总概括。它起源于人类早期的择地定居,风行于战国时期,于秦汉之际形成堪舆学,于唐宋元以后进一步发展,更加完善、成熟。按风水理论,一家之主坟墓的风水,会影响一家人的命运;而一国之君陵墓的风水,就会影响整个国家的命运。历代的皇家陵寝都十分重视选择陵穴,以图皇权永固。[2](P21)在中国传统建筑中,建筑的象征化主要体现在“风水”理论在建筑活动中的发挥着举足轻重的作用。风水是以道家阴阳学说中的阴阳、五行、八卦、“气”等为理论依据,结合我国特定的环境条件,通过长期的摸索、认识、总结,逐渐形成的一种经验性理论。如风水中关于建筑选址要考虑到日照、风向、气候、景观等各个方面,以及建筑布局要“负阴抱阳,背山面水”等。当然,风水作为一种经验性理论,有它符合客观规律的一面,同时也有它迷信的一面,这正是人们对它毁誉交加的主要原因。但我们也应该看到,正是风水在古代特定条件下造就了许多经典的建筑环境作品。

明孝陵陵址的选择,是明洪武十三年(公元1380年),朱元璋亲率精通阴阳五行的刘基、徐达及汤和踏遍“金陵王气所钟”的紫金山(又名钟山),选定的“风水宝地”。从独龙阜及周边的地形、地势、地貌来看,朱元璋选择独龙阜作为陵址,是以中国古代传统的“风水学”理论为依据的,即“左(东)青龙,右(西)白虎,前为朱雀,后为玄武”,继承了孙吴以来历代定都南京的王者和堪舆家的风水理念。

当初的明孝陵占地广大,北起钟山,南至孝陵卫,东起灵谷寺,西至城墙,陵垣周长达45里。南朝时期的70所寺院有一半被围于孝陵禁垣之中,其中独龙阜为六朝开善寺的故址,宋元时期改为“蒋山寺”,寺内山岗山还有金陵圣僧宝志和尚的葬身塔(即宝公塔)。这位和尚出身的皇帝朱元璋,相中了独龙阜,也只好委屈了佛祖,两次东迁蒋山寺,赐建新寺“大灵谷寺”。

(二)中山陵景观的环境选址

孙中山生前曾登过紫金山,有“此地有高山,有深水,有平原。此三种天工,钟毓一处,在世界中之大都市诚难觅此佳境也”的评价,但是并没有具体指示,他的具体墓址,需要别人为他选择。1925年3月12 日,孙中山病逝于北京,终年59岁。孙中山在病中曾再三叮嘱:“吾死之后,可葬于南京紫金山麓,因为南京为临时政府成立之地,所以不可忘辛亥革命也。”同年4月18日,成立“孙中山先生葬事筹备处”,在宋庆龄、孙科等人参与下,在1925年4月23日召开的第二次葬事筹备会议上,墓址最终确定。它位于紫金山南坡的林木中,明孝陵的东边,但位置更高。[3](P245)这一地点背靠山麓,面对远山,两旁山丘相傍,与中国传统住宅和墓葬建筑中的风水概念相合,尽管葬事筹备处成员和国民党人并未承认这一点。[3](P245)

(三)雨花台烈士陵园景观的环境选址

选址,对纪念某一历史事件或历史人物、革命烈士而言,一般都会选择在历史事件发生的地址以及历史人物、革命烈士的出生地或者牺牲地,这种选址让人们直观地领悟到此纪念场所目的,让身在此中的人们对纪念的事件和人物更容易引起感情上的共鸣。

1927年,蒋介石叛变革命后,雨花台成为屠杀共产党人和爱国志士的刑场。1927~1949年22年间, 10万多革命烈士在这里被残害。为了缅怀先烈,寄托哀思,继承和弘扬精神,1949年12月12日,南京市第二届各界人民代表会议决议,在雨花台兴建烈士陵园。

雨花台烈士陵园的选址是在原屠杀共产党人和爱国志士的刑场,也就是悲剧的发生地。雨花台烈士陵园是以历史事件为主题的纪念性陵园,选址设在原址,是合适的,因此要有一种适配的意识,就是体现“历史环境的再现,建筑环境的和谐”这一总构思。

明孝陵和中山陵的地址都选在紫金山,明孝陵的选址是朱元璋亲自参与,且建立在古代帝王陵寝制度和阴阳五行,以及“事死如事生”的墓葬观念之上。中山陵的选址是依照孙中山生前的遗愿,由国民党人最后选定,将紫金山南坡作为墓地。中山陵选择在紫金山的茅山,山林葳蕤,显得富有万古长青的无限活力;山坡向阳展开,一望无垠,显得巍峨壮丽,空间幽深富有层次,令人肃然神怡。当然中山陵过于暴露这一点与明孝陵的含蓄相比,略逊一筹,但明孝陵的气魄则比中山陵略逊一筹。[4](P11)雨花台烈士陵园的地址选在遗址上,遗址的纪念性,主要在于历史的真实性。对于遗址进行因地制宜地构思,往往可以取得很好的效果。

二、空间布局

中国陵墓是建筑、雕刻、绘画、自然环境融于一体的综合性艺术。其布局可概括为三种形式:一是以陵山为主体的布局方式,可以秦始皇陵为代表。其封土为覆斗状,周围建城垣,背衬骊山,轮廓简洁,气象巍峨,创造出纪念性气氛。二是以神道贯穿全局的轴线布局方式。这种布局重点强调正面神道。如唐代高宗乾陵,以山峰为陵山主体,前面布置阙门、石像生、碑刻、华表等组成神道。神道前再建阙楼。借神道上起伏、开合的空间变化,衬托陵墓建筑的宏伟气魄。三是建筑群组的布局方式。明清的陵墓都是选择群山环绕的封闭性环境作为陵区,将各帝陵协调地布置在一处。在神道上增设牌坊、大红门、碑亭等,建筑与环境密切结合在一起,创造出庄严肃穆的环境。[5](P302,303)布局是一个场地总体规划和局部设计经常会涉及的话题,是设计方法和技巧的中心问题。有了好的组景立意和基址环境条件,而如果布局凌乱,不合章法,则不可能成为佳作。

(一)明孝陵景观的空间布局

从明洪武十四年(1381)搬迁蒋山寺和宝公塔开始,到永乐十一年(1413)明成祖朱棣增建大明孝陵神功圣德碑亭完成,孝陵的修建工程历时33年。工程分地下、地面两大部分。本文的研究对象为地面工程部分。

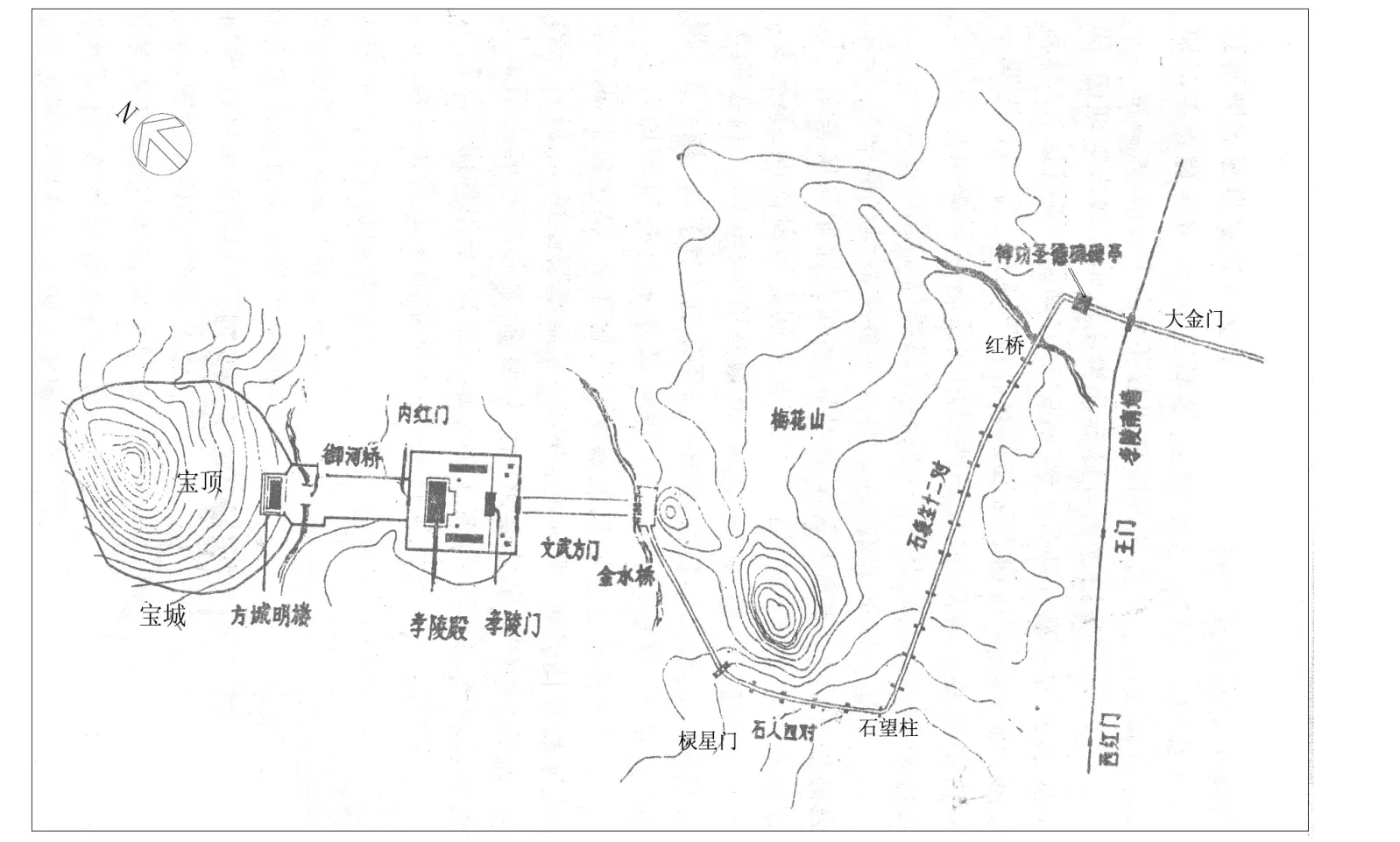

地面工程,包括神道上的下马坊、大金门、大明神功圣德碑亭、御河桥(也称红桥)、六种十二对石兽、一对神道石柱(一称华表)、四对翁仲(文臣、武将各两对,其中有须、无须各一对)、一架五孔棂星门、一架五孔金水桥(现改为三孔),通过一条碴擦(坡道)直抵陵园大门—文武方门(图1)。

图1 明孝陵平面布局

陵园主体建筑由一圈竖式长方形陵墙围着,内横隔两道墙垣,分成三个院落:入三孔文武方门至孝陵殿门(现已改为御碑殿),门两侧建东西走向的隔墙(墙现不存,砌口仍在),为园内第一个横式长方形院落。第二个院落呈一正方形,面积最大,正中是建成于洪武十六年五月甲子的孝陵殿 (北京称棱恩殿,即用于祭祀的享殿),这是孝陵工程在《大明实录》中惟一的记载。大殿规模空前,在三台基座上为十楹九间、进深五间结构的建筑;东西两侧各建l5开间的庞房。进三孔殿北门和东西建一道横向高培(现仅开中孔,高墙完好),就是园内最后一个院落,呈竖式长方形,古树参天,无地上建筑,仅有一微坡单孔大石桥,以北面雄伟的方城明楼和方城东西砖雕精美的八字墙而成为第三院落的后墙。方城正中为一道隧道,拾级而上可达明楼;楼后便是呈圆形的高大宝城,城内便是下埋朱元璋夫妇、上培土呈覆釜状、内植松万株养鹿千头的宝顶。加上从大金门为起迄点,向东西延伸,以包围整个紫金山、长25.5公里称“红墙”的外郭(墙已不存,仅存大金门东西山墙内的砌口),形成禁区。

明孝陵依山势自然走向为依托,山低往高,曲线推进,呈“S”形,一些学者认为,其弯曲的神道之所以出现,主要原因有以下几种可能:一是因为陵宫前对梅花山,梅花山古称孙陵岗,是吴大帝孙权的陵墓所在,朱元璋曾说过要孙权这条好汉为他看大门,所以神道不得不改直行弯[6](卷一);二是因为朱元璋作为农民出生的皇帝,做事不拘成法,勇于创新,在陵寝建筑上也别出心裁,并讲求人工与自然地势的相互配合,[7](P6-8)神道弯曲势所必然。

陵园布局首创了以孝陵殿为中心,组成南北走向的三大院落,平面呈竖式长方形,加上与方城明楼、宝城宝顶相连结,恰似宫廷中前朝后寝的建筑模式的翻版,表明朱元璋为自己死后作了仍如生前,前朝后寝那种生活方式的安排。但他没有估计到这样做所起到高超的艺术效果;增添了帝王陵园高大雄伟的气势,加强了建筑艺术的美感。

(二)中山陵景观的空间布局

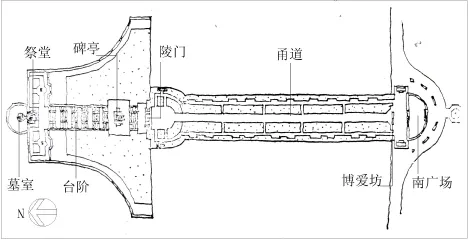

中山陵陵园景观的空间布局从设计来看,它结合山坡地形地貌将牌坊、陵门、碑亭、祭堂、墓室巧妙地布置在一条中轴线上,用大片绿地和宽大的石台阶把这些单体建筑组合成为一组庄严肃穆雄伟的整体建筑群。

进入中山陵,首先来到陵前广场。广场位于中山陵的正南端,平面呈半圆形。广场从东到西弧形排列着六个长方形的花坛。由广场拾级而上,墓道入口处,是一座冲天而立的花岗石牌坊。牌坊之后,是一条长480多米、宽约40米的墓道,它从牌坊起,直达陵门。墓道的尽头是陵门,这是中山陵的正门。陵门坐北朝南,陵门南面正中门的上方,镶有一方石额,上刻孙中山手书“天下为公”四个金字。陵门的东西两侧,还各有一对高约3米的石狮。陵门之后,是一座方形的碑亭,从碑亭到祭堂前平台,还有八段石阶,共290 级,每段石阶上都有一块平台,在石阶的两侧,栽植着终年长青树木。石阶的平台上还陈列着一些纪念品。第五层平台上,有一对巨大的紫铜鼎,上面刻有“奉安大典”四个篆字。最上面的三段石阶坡度更陡,且两侧筑有石栏,这里接近陵墓,更显得气势雄伟。中间又在石阶上纵向设两行石围栏,把整段石阶分隔成三道。石围栏内各设特制的人造石大花盆30只,用以陈放盆景或纪念品。石阶尽头,是第十层平台,也是中山陵的最后一层大平台,这是陵墓的最高处。平台东西宽达162米,南北进深达38米,祭堂就位于平台的正中。平台的南沿护以石栏,台口两侧各有青石古鼎一座,置于花岗石石座上。石鼎是孙科所赠。祭堂的左右两侧,还矗立一对高大的华表。从平台进入祭堂,还要再登9级台阶,这样,从广场直达祭堂,一共是392级石阶。墓室与祭堂紧连着,是半球形封闭式建筑(图2)。

中山陵的设计结合了地形,当时的坡度一层一层地高上去,而且也运用了传统的中国陵园的布局方法,有牌楼、陵门、纪念碑、碑亭,最后有一个祭堂,然后才是孙中山的墓室。这一系列布局的方法还是中国传统的,但是又不完全是中国传统的,它不局限于这一种格式,它也有很多创新。创新就是在它的牌楼后面,种植了大片的草皮和大量的雪松,以一种开放的感觉代替了过去传统中国陵墓前面的石人、石马带给人的那种局促的感觉,而且更加接近自然,接近群众,这就是它的一个创造性。

中山陵这种空间布局,与中国传统陵墓形成了鲜明对比。朱元璋的明孝陵,进人陵区正门大金门后,神道从神功圣德碑(今名四方城)开始,过御河桥西行,经过望柱折向北,至棂星门复折向东北,兜了大半个圈子之后,再过一道御河桥往北直行,才见陵院正门文武方门。由此进人,才能次第看见碑亭、御厨、宰牲亭、翟恩门、焚帛炉、左右庞、具服殿、享殿、内红门、升仙桥、方城、明楼和宝城。这种空间布局,与帝制时代的宫殿建筑有共通之处,即用门、墙、桥、屋宇等单体建筑反复组合,把平面空间步步分割,使最核心的建筑墓室居于幽秘之处,从而显示出一种拒人千里之外的深邃、神秘气氛。

图2 中山陵平面布局

(三)雨花台烈士陵园景观的空间布局

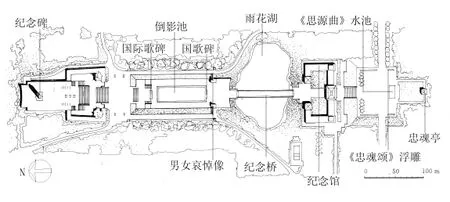

根据景区总体规划,雨花台风景区共分为:烈士纪念、名胜古迹区、游乐活动区、雨花茶文化区、雨花石文化区和生态密林区6大特色功能区。其中,烈士纪念区是雨花台风景区的核心和代表性景观,承载了纪念、祭扫、教育的功能。本文主要是以烈士纪念区为研究对象。根据雨花台烈士陵园的性质、规模和地形特点,陵园形成以纪念碑、纪念馆为中心轴线,向南北拓展,轴线全长约1500米,轴线上贯穿有北殉难处烈士就义群雕、烈士纪念碑、烈士纪念馆、忠魂亭等主要纪念性建筑,另外还有南广场、台阶、馆前空场、桥、哀悼群雕、倒影池等空间过渡要素(图3)。

总体规划中,对整个纪念性建筑群是以一般性设计手法来处理的,采取对称布局,强调主轴线,用开阔平坦的大广场、整齐的台阶等来强调雄伟气魄。作为设计者之一的齐康先生,对雨花台烈士陵园空间布局的程序化作了这样的阐释:“从南广场、台阶、纪念馆、馆前空场、桥、哀悼群雕、组合的水池,登上碑前广场,上大台阶,平台立碑,一种起伏沉思的程序,一种上下登高而开阔的程序,一种从有限达到无限的程序,一种富于意义的程序,在我的脑海中逐步形成。”[1](P20)

图3 雨花台烈士陵园平面布局

历史总是一幕幕地向前推进,人类情感的凝聚、前进中历史事件的发生与发展,在人们的记忆中、回忆中、怀念中,借用各种物质的形式表达出来。在中华数千年的文明发展史中,远至帝王将相,近至无数为人类文化、科学技术而献身的人物及其业绩,都成为我们怀念的对象,为此,留下了众多的陵园类纪念性景观。通过对明孝陵、中山陵、雨花台烈士陵园设计形式的比较研究,可见,三座陵园在选址上,都是“因山为陵”;布局上都是“依山就势”,其中,明孝陵S形布局,中山陵依地势逐渐上抬,雨花台烈士陵园高低起伏、逐层展开的空间序列,和自然环境充分融合。

随着城市化建设步伐的加快,我国城市景观设计进入了飞速发展时期,城市景观设计无论是在内容上还是形式上都发生了巨大的变化。仅仅一味的“创新求异”,忽视基于传统等角度论述纪念性景观,俨然已不能很好地适应当代景观的特殊要求。明孝陵、中山陵、雨花台烈士陵园,都是各自所处时代的陵园景观设计的创新范例,它们为我们如何更佳地设计与建造纪念性景观建筑提供了有价值的参考。

[1]齐康.纪念的凝思[M].北京:中国建筑工业出版社.1996.

[2]李德喜,郭德维.中国墓葬建筑文化[M].武汉:湖北教育出版社,2004.

[3]赖徳霖.中国近代建筑史研究[M].北京:清华大学出版社.2007.

[4]潭垣,吕典雅,朱谋隆.纪念性建筑[M].上海:上海科学技术出版社,1987.

[5]中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书(建筑·园林·城市规划)[M].北京:中国大百科全书出版社,1999.

[6]张岱.陶庵梦忆,西湖梦寻[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[7]南京博物院.明孝陵[M].北京:文物出版社,1981.

[责任编辑 铁晓娜]

EnvironmentalSitting Cemetery Landscape Design and Spatial Layout——Taking Xiaoling,Sun Yat-sen,Yuhuatai martyrs cemetery as an example

GU Han

(Jiaxing Technician College,Jiaxing,China,314000)

History of the cemetery is one of the more ancient monumental landscapes,but also all types of landscape and the spiritual world is more closely related to people's category.Cemetery memorial landscape design class,physical geography,society,economy,history,culture,science and technology and other factors involved,its influence is higher than the general landscape,therefore,its research has important practical and theoretical value.In Xiaoling,Sun Yat-sen,Yuhuatai Martyrs Mausoleum three cemetery for the study,in order to commemorate the perspective of landscape,from environmental siting,both spatial layout of three cemetery landscape design in the form of a comparative analysis. In order to provide a reference for the modern landscape design.

design forms;memorial landscape;cemetery location environment;spatial layout

TU986.5

A

1009-1734(2015)01-0103-06

2014-09-15

顾菡,硕士,讲师,从事景观设计与教学方面的研究。