几位老人与四口水塘的故事

吴红章

一

都昌县三汊港镇贫困村湖下村地处鄱阳湖滨,偏隅一角,人居分散,交通不便,风景优美,生态优良。从高处望去,四口大小不一、水面共有近2000平方米水面的池塘——开百塘、新塘、大塘、井丘塘就像四颗明珠镶嵌在村子四周,在明媚的阳光下显得分外耀眼夺目。多少年多少代全村500多人全靠这几口塘洗衣洗菜和排灌、灌溉,群众视之为宝塘。

然而,由于种种原因,四口水塘多年失修,塘岸多处崩塌,杂草丛生,塘内淤泥堵塞,蚊蝇滋生,环境污染,且有血吸虫寄生于此为害乡亲。湖下面貌要改变,维护生态好环境,建设文明新农村,必须先修四口塘。全村早怀修塘梦,但因人心不齐村子穷,修塘梦一直未能实现。

村子临湖,常有水患。过去的实践说明,要彻底整治四口水塘,永续利用,从长计议,必须强基固本,清理淤泥,加固塘坝,用花岗岩石头护坡,才能长治久安。否则,只会劳民伤财,修也白修。而花岗岩石头要到几十公里外的乡镇运来,花费较高,最少也要50万元。前两年,村里先后从上级争取了10来万元资金。吴满生、吴华平、吴任生、吴长青、吴水林、吴崇贵、吴传贤等人倡议整治大塘发动全村捐资了12万元,但仅靠这些钱远远不够。

二

2014年,村里打算整治开百塘,进一步整修新塘。这两口水塘紧邻村舍,水源较好,用水人也多。鉴于以往的经验,石料、护坡还是请施工队承包,但组织、计划、协调,清塘、填土、监工等大量工作,都要靠自己,村里需要有人领头干。由于村里中青年绝大部分外出打工,如果留下来修塘,工钱呢?收入呢?现在打工不要说在外地,就是在当地做事一天二三百元也不是问题。如果按照这个工钱算,修塘的资金光付工钱都不够。中青年一般不可能放弃打工来修塘,家里基本只剩下老人妇女小孩。留守人也多有作田地、带小孩、建房子、做家务等重任,功夫耽误不起啊!就是有哪位留守人员来带头整治水塘,哪怕是每天给他们一人一天一百元工钱,那也是一笔不小的资金啊!有谁来领头整治水塘工程呢?最好是有一位对公益事业有强烈的事业心、责任感,又有不怕吃亏、不怕吃苦、具有牺牲精神的人出来领头做这项工程才行。一时很难找到人,眼看工程实施无望了。

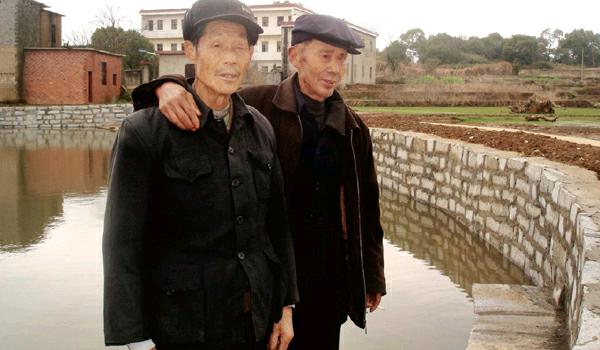

此时,74岁的老人吴礼亨毅然推荐了他的老邻居、80岁老人吴义端。吴义端,一直在家务农,为人忠厚老实,做事认真负责,对金钱利益看得谈,是全村公认的好人、老实人。他身高一米八,年轻时是个帅小伙,现在年纪大了,耳朵聋了,人家叫他“聋子”(能听到一点)。但他身子骨还行,在家里还要种几亩田地,保住全家的口粮和生活所需,为的是让儿子媳妇安心在外打工挣钱。

他的确是个合适的人选!平常,他就乐于助人,不知做了多少好事,从不张扬。那年冬天,村里也准备整治开百塘,事先就进行了清理塘泥、杂草、乱石,吴义端和吴礼道、王涛、段方英、段冬香等老人义务出工,捞草清石,整整忙碌了二天。最后大家都走了,吴义端又一个人冒着寒风细雨,披着雨衣,默默做好清塘扫尾工作,把一些埋在泥巴里、散落在四周的乱石头一个个抠出来、撬起来。大家都讲,他这个人做事真忠真实。

这次,村里跟他商量整治开百塘的事,请他出马领头干,他满口答应:不要工钱,义务修塘。并诚恳地说:人家好心好意好不容易为村里争取到了一点钱,我们还不去做事,那也说不过去!我一定尽心尽力去做,就是怕做不好,希望大家都帮忙。他这样一说,大家也就放心了。大家清楚地知道,做这个领头人,就意味着吃亏吃苦,没有好处,只有气受。吴义端爱人石桂菊也很支持他,经常帮助他打电话、听电话、接待安排施工人员,参加挑土等义务劳动,帮了他很大忙。

吴礼亨老人身高体瘦,一只眼睛受伤失明,自己单独生活。两个儿媳长年在外打工,他在家里既要照顾好几亩田地,还要照看孙儿孙女,担子不轻。他本身就是整治开百塘和筹集资金的发起人,他见吴义端义无反顾领头义务修塘,就主动与他做帮手,一起做义工。考虑上半年雨水多施工不方便,故把施工时间选在较为干燥的10月以后。从此,这两位老人一直奔忙在整治水塘的工地上。从去年10月到今年春节前,整整忙碌了四个来月。开百塘整治完毕,他们又转入新塘的整修工程。

听说吴义端和吴礼亨二位老帅披挂上阵,义务修塘,村里人一下传开了,感动了,也行动起来了。72岁的吴礼道是位正直、善良、能干的人,他义务担起跑资金的工作,帮助吴义端、吴礼亨协调工程队有关事项,看到工程质量不满意时,他就站出来说话。82岁老党员吴礼实,81岁的吴礼鲜、吴礼辉,72岁的吴德祥、吴礼周和50多岁的吴杰来等都参与进来,与吴义端、吴礼亨在一起经常商议修塘的事,出谋献策,鼓劲加油,呐喊助威,形成了众志成城、同心协力治理水塘的浓厚氛围和正能量。

话易说,事难办。整治工程困难重重,他们一直迎难而上,排难而进。

工程一开始就遇到了争取的资金到位难的难题,办手续非常麻烦,修塘一时没有启动资金。修塘首先要抽干水塘水,抽水需水泵,水泵需要买。吴义端二话不说,拿出自己的三百多元钱到镇上去买。没想到抽水才几个小时水泵就坏了,他又从家里拿出三百多元钱到镇上去买。幸运的是两次去买的时候碰到了公交车、三轮车,可第二次回来的时候没有交通车,为了赶时间,他就用根棍子把40多斤重的水泵拗回了家,走了10多里的路,累得满身汗,但不吭一声。他就像办自己的事一样快去快回,一下都不耽搁。大家都知道,他这个人心忠,办公家的事和办别人的事就像办自己的事一样。工程一开始,施工队人员进村,住宿问题,做饭问题,锅盆碗盏问题,用电拉线问题,运进石料道路、堆放问题,等等,都要找吴义端,他都要跑东家跑西家,跑这跑那,不分早晚,一一安排妥当,花了不少口舌和心血,他毫无怨言,把每件事落实得好好的才放下。

工程刚开始,从上百里之外运来的花岗岩石没有地方堆放。放在水塘附近人家的田里,怕有石砾掉在土里今后不好耕作,有的人不同意放。吴义端和吴礼亨就和大家想办法,先在田里垫上一层土,然后把石头堆在上面;工程结束后,再把垫土运走。这样既解决了二百来立方的石头堆放问题,又不会伤害人家的田地和利益,但增加了大量的劳动量。

砌石护坡需要劈草砍树,需要清基挖土,而且乱草、泥土先要堆放到六、七百米之外的空地上,再拉回来填到筑垒起来的石坡空穴里,这个工程量很大。

劈柴、砍树、挖土、挑土都是劳动量大、繁重甚至有点危险的体力活。劈草砍树要在二三米高的塘坎上进行,稍微用力不慎脚没有踩稳,就会滑落下去,造成人身伤害。为了打牢护坡基础,使护坡石落在硬土层上,必须先挖掉上面的泥土层,再往下挖,一直挖到老百姓称之为“马眼睛”的硬土层。这种土层非常坚硬,一锄下去出土很少,手都震得疼。挑土需要从塘底挑到塘岸上,爬二、三米高的土坡。挑一担二担不觉得累,如挑上半天、一天、几天,很多人都吃不消。老百姓说,自从分田到户后,集体劳动、挑土挑担都很少了,尤其是干上一二天的几乎没有。

这么大的劳动量、工程量,仅靠吴义端、吴礼亨两位老人显然是不够的,需要动员留守人员一起参与,凝聚大家的力量。吴义端就赶早摸黑、挨家挨户说好话、做工作,大家被吴义端的行为感动了,好不容易先后有20多名留守人员参加到劈柴砍树、挖土挑土、拉线装电的义务劳动中来。他们是:吴义才、吴义珍、吴秋国、吴礼坤、桂花、吴礼周、吴小兵、吴冬国、吴杰来、石桂菊、段冬香、段方英、陈木香、桂珍、吴金英、羽英等。这20来人中只有4人在50岁左右,其余都是60岁以上,70岁左右的居多,其中80岁以上6名,86岁的3名。这20来人中有8名女同志,其中6名都在六七十岁以上。吴义才、吴义修老人都是86岁,平常他们在家都要种三四亩田地,这次整修水塘需要人帮忙,他们一叫就来,成为挑土做小工中的主力军。桂花婆婆已86岁了,年轻时是湖下“村花”,又是个女能人,好劳力。现在年纪大了,背也驼了,平常在家还要照看田地的活、做家务、搞菜地,忙里忙外。吴义端不忍心叫她,她听说修塘需要人做小工、挑土,自己主动上阵了。吴礼坤60多岁了,吴秋国50来岁,他俩在这里算是壮劳力了,挖土挑土他俩干得最多。74岁的王涛是个老拖拉机手,他动员来到工地后,负责用他家的拖拉机拉土,为了给工程节省开支,不但自己做义工,还把每车拉土的钱优惠半价计算,每车土装得又满又实,跑得又快又稳。对吴义端、吴礼亨来说,挖土、挑土不是最难的事,但是最累的活,他俩总是抢在前头带头干,实在是挖累了,手上老茧叠老茧,挖得腰酸背痛,就换一下其他活干。几个月来,挖土、挑土时集中的人最多了。大家干得热火朝天,热气腾腾,有说有笑,有苦有甜。施工场上,拖拉机的“嘟嘟嘟”的机器声和着大家劳动的说笑声,编织了一幅新时期群龙治水,众老治塘,自力更生,艰苦奋斗,同心协力,干事创业的壮美画图。大家说,村里人多年没在一起干活了,没有见过这种场面了,现在干起来感到很亲切很有劲,有时还真有点怀念当年那种集体劳动生活呢!

大家快乐地义务劳动着,无私地为家乡建设奉献着,前前后后整整干了5天,共挖土、挑土、填土九十多方,垒石近200立方。吴义端、吴礼亨从去年10月到今年2月前前后后无偿忙活了四个来月。除了工程队半个月因事没有来,他们俩人基本上每天都在工地,不但要干活,而且还要监督施工,协调解决各种问题。平常家里有急事大事,田地里有活确实不能放下,他们就趁空去处理一下,一心扑在整治水塘上。大家算了一笔账,九十多方的土方劳动量和其他一些小工,共投入150多个义务工。如果按每个工一天一百元计算最少也要1.5万元。吴义端、吴礼亨俩人如果按三个半月一人一天一百元工钱算,也要2.1万元。二者加起来就是3.6万多元。如果按照打工的工钱算,那就是翻几倍的钱了。工程有价义无价。尽管整治水塘的施工质量等还不尽如人意,但吴义端、吴礼亨等老人义务修塘、乐于奉献的精神的价值却是无法估量的。

三

其实,在吴义端、吴礼亨等老人义务修塘之前的2013年初,61岁的吴义河、82岁老党员吴礼实和吴满生、吴华生等就开始了整治新塘、井丘塘。新塘、井丘塘是村里人用得最多的塘,急需整治。吴义河、吴礼实、吴满生等克服了当时村里认识不一、人心不齐等种种困难和阻力,奋战了三个多月,终于基本修好了二口塘。80多岁的老婆婆段爱凤感动得多次对吴义河说:“佬啊,不是你这样吃苦,哪里能把新塘修得这么好,我们现在用水方便多了!”吴义河是个单身老人,身患高血压、肾结石等疾病,生活困难,田地劳动、吃喝拉撒等全靠自己。本来他是要出去打工挣钱的,但为了整治两口塘,把家庭和个人困苦放置一边,也不顾人家风言风语和阻力,自己掏钱买水泵抽塘水,自己与村里人协调拉石头、堆石头、砌石头和用地问题,磨破了嘴,跑断了腿,受了不少气,起早摸黑,没日没夜,顶着困难上,咬着牙去干,人累瘦了、黑了,嗓子喊哑了,他不气馁,不退缩,坚持到最后。他说:我这样做不是为了别的,就是想为了村里为大家做一些好事,现在有的人不理解以后就知道了。大家考虑到他的实际困难和情况,尽管他多次推辞,硬给他安排了部分工钱补助。如果他出去打工每月挣个四、五千元钱没有问题,几个月就是一万多元。这些补助还不到他打工收入的三分之一。吴礼实是个老党员,多年来热心公益事业,他和吴义河共同挑起整治新塘、井丘塘的担子,身体有病不吭一声,自始至终忙碌在现场,没要一分劳动报酬,无怨无悔。吴满生是整治新塘、井丘塘的发起人之一,他家里有几口人吃饭,生活压力大,在整治两口塘过程中忙活了一段后打工去了,就把任务交给弟弟吴华生,华生欣然接受。他们兄弟俩也没有拿一份劳动报酬。大塘是湖下村最大的塘,整治工程最大,工作难度大,花费多。去年,20岁的吴义泉在吴义河需要帮忙的时候,积极出工挖沟筑桥抬石头,帮了大忙。大塘开始整治后,吴满生、吴水林等推迟外出打工,后来吴满生的哥哥、61岁老党员吴崇贵又接手继续整治大塘,整整劳动奔波了大半年,不但自己分文未取,而且把账目梳理得清清楚楚,公示于众。受到大家好评和支持,去年底被选为村长。

四

这些农村老人,有的是86岁高龄老人,没有社保,没有退休金,生活来源全靠劳动所得,不劳动就没有收获,就难以生活。而与他们同龄的大多数城里老年人,此时不是讲劳动讲干活的问题,而是沉浸于天伦之乐的生活享受,津津乐道于休闲、养生、保健,即使做一些家务活,也是为了锻炼身体,健康长寿。也许是农村老人由于生活所迫所需和习惯使然,他们只要无病无灾,只要还能动弹,直至生命结束之前,长年累月都要从事辛勤的劳作,由此也锻造和成就了他们强硬的身子骨。如本文中的吴义端、吴礼亨等老人,在这么高龄的时候,还能从事这么繁重、危险的体力劳动,还是家庭的半劳力甚至是整劳力,承担着家庭和农村生活、建设的重担,为家庭、为社会承受、贡献着很多很多。但他们从不为此满足,以此为傲,对此埋怨。反而总是流露出一种生活幸福感,对党和政府的感恩感,此生碰上这个好时代的幸运感。吴义端、吴礼亨等老人总是说:现在国家的政策几好,种田不但不要交税,还要给钱给我们,老百姓生活这么好,这是从来都没有过的事。我们为村里为国家尽点义务做点事也是应该的。他们平常没有学习什么文件,也没有嘴上喊向雷锋学习,也不一定清楚社会主义核心价值观的具体内容,但他们多少了解当前的时政、形势和政策,他们具有与生俱来固有和后天教养而成的良知、道德,他们为村里义务修塘、乐于奉献的义行善举、思想境界、道德情操,是我们这个时代、社会,人们所需要的精神、价值、追求的最好诠释和体现!必将影响、激励后来人。

老翁治塘义无价,人欢水笑村变美。如今,湖下村变了,昔日脏乱差的四口水塘成了真正的宝塘。开百塘、新塘清理了淤泥,四周垒了石坡,新建了码头;井丘塘在重要坡段垒起了石坡;大塘清理了淤泥,加固了塘坝,扩大了水面,新建了码头。从此,这四口塘变美了,水变满了、清了,血吸虫钉螺在那里难以寄生了,群众可以放心大胆使用了,用水方便了,村里环境也随之改观了。他们决心要把四口水塘进一步整治、护理得更好。

如今,湖下村变了,最重要的是人们的精神提振了,风气好了,心齐了,决心把村子建设得更好。自从2013年吴义河、吴礼实和吴崇贵、吴满生、吴华生等率先义务修塘,特别是2014年吴义端、吴礼亨等老人开始义务修塘以后,引起了大家的心灵震撼和颤动、思考,大大激发了大家自己的村子自己爱、自己的家园自己建、自己的事情自己干的觉悟、热情和主动性。期间先后有三位中青年人自己筹集资金修建了村里的活动场所和部分村道。吴任生自己还花钱买来上百斤活蹦乱跳的各种鲜鱼,有的有一斤多重,无偿放养在新修的水塘里,说是让村里人垂钓享乐,为村里作点贡献。

如今,湖下村变了,中青年外出打工,挣钱一年比一年多,收入一年比一年高,新建别墅式楼房一幢一幢拔地而起,而且一幢比一幢建得好。老年人留守看家护院种田地带儿孙,身板越来越硬朗,顶起农村半边天。吴义端、吴礼亨、吴礼实、吴义河、吴崇贵、吴礼道、吴义珍、吴义才、桂花等老人会长命百岁,益寿延年,老当益壮,继续在新农村建设中发光发热。他们看到四口塘整治得差不多了,村子变好了,打心眼里高兴。

湖下村还会变,吴崇贵、吴传贤、吴义鸿等村负责人和全村人已经描绘了建设湖下村的新蓝图,并将把它变成现实,它会变得更加美丽,成为鄱阳湖畔一颗璀璨的明珠。

责任编辑:上官涛