“全民閱讀”難成氣候問題出在哪

曾之明

繼四月“世界閱讀日”之後,為期十天的“第十八屆澳門書市嘉年華”活動,7月10日在理工學院體育館舉行,本屆以“閱讀·正能量”為主題,除推薦更多好書外,大會還舉辦抽獎、國學論壇、文藝節目等活動,希望吸引更多市民入場,培養良好閱讀氛圍。期間,由民政總署及文化局主辦的“親子閱讀節”也在緊鑼密鼓地進行,重頭戲“閱讀夢飛翔”嘉年華活動澳門綜藝館現場設多個親子工作坊、閱讀角、才藝表演等項目,民署冀透過活動鼓勵家長多與子女一起體驗閱讀興趣。只是推廣活動,收效幾何?能否掀起閱讀之風?一個個書展結束,包括每年春、秋兩季舉辦的書香文化節,吸引數以萬計的讀者入場,卻熱鬧過後,在公眾場所見到青年看書的畫面,少之又少,全民閱讀之風仍未盛行。

中華民族是個

不愛讀書的民族?

“全民閱讀”連續兩年被國家寫入《政府工作報告》,總理李克強更在今年“兩會”結束後的記者會上分享網購書本的經歷,暢談閱讀的感受。但何謂“全民閱讀”?全民閱讀都看些什麼樣的書?以筆者之見,不是指在校學生為完成學業為應試而讀課本讀教材教輔之類讀書,而是民眾為了豐富自己的知識,提高自身的素質,陶冶自我的心靈情操,完全出於自覺的閱讀。這種閱讀沒有人逼迫,沒有任務要求,更沒有指定書目,是沒有功利,純粹個人愛好的閱讀,所讀的書不是教材教輔,而是那種可讀可不讀的“閒書”。

自古以來,讀“閒書”是遭反對的。我們民族觀念中的讀書,是為仕途、為功名而求學,是非常功利的。歷來視求學讀教材是“走正道”,讀“閒書”是“走邪路”。過去是因“書中自有黃金屋,書中自有顏如玉”而苦讀,如今是因“年齡是個寶,學歷不可少。戴了博士帽,才得烏紗帽”而苦讀。儘管《論語》中有“仕而優則學,學而優則仕”這種勉勵學人勤奮讀書的名言,但實踐中,書讀好了有餘力了去做官的人數不勝數,而官做好了有餘力了再好好地讀書的人卻不多,古往今來也少有這方面的典故。可見中華民族其實是不愛讀書的民族。這話聽起來不能接受,但是事實。中國的始皇帝就做過焚書坑儒的傻事。不只皇帝,連我們的聖人老子和孔子,他們也並不贊成天下老百姓都讀書,做有知識的人。老子說:“是以聖人之治,虛其心,實其腹,弱其志,強其骨,常使民無知無欲”。意思說,聖人治理國家的原則,就是使百姓頭腦簡單渾沌,填飽百姓的肚子,削弱百姓的志氣,強健百姓的筋骨,永遠使百姓無知無識,沒有欲望。孔子說“民可使由之,不可使知之”,意即可以指點老百姓走哪條路,不可以讓他們知道為什麼。這些觀點不只在幾千年的封建社會裡流行,其流毒直到現在亦難肅清,甚而影響更深。

我們說讀書是一種習慣,一種區別于野蠻的文明習慣。今天的中國人,除知識分子外,一般普通家庭幾乎沒有讀書的習慣,倒是有相當多的人以藏書來裝潢門面。顯然,讓一個本來不愛讀書的民族改變習慣熱愛讀書,光靠政府立法,下文件,發號召是不管用的。事實上,一名印度工程師在從德國法蘭克福飛上海的飛機上發現,不睡覺玩iPad的,基本上都是中國人,而且他們基本上都是在打遊戲或看電影,沒見有人讀書。媒體報道,中國人年均讀書0.7本,與韓國的人均7本,日本的40本,俄羅斯的55本相比,中國人的閱讀量少得可憐,中國人的娛樂生活幾乎就濃縮為麻將、上網和看電視。一位出版社的總編輯感慨現在中國寫書的人比讀書的人還多。此許是笑談,但現在買書的、讀書的越來越少,確實讓人擔憂。

日本管理大師大前研一的著作《低智商社會》中說:在中國旅行時發現,城市遍街都是按摩店,書店卻寥寥無幾,中國人均每天讀書不足15分鐘,人均閱讀量只有日本的幾十分之一,中國是典型的“低智商國家”,未來毫無希望成為發達國家!這觸痛了國人神經。但國人這樣低的閱讀量與文化學養,又由不得叫人懷疑國家的可持續發展和實現民族偉大復興的可能性。所以,事關民族習慣、民族素質、民族尊嚴的事,需要全民族來認識,來改變,而政府更應率先檢討反思。縱觀國人不勤閱讀理由各種各樣,但有一點相信是普遍的,那就是生活、工作壓力大。快節奏時代,人為住房還貸孩子教育父輩養老而疲於奔命,浮躁的現實與激烈的競爭環境使人根本無法靜下心來讀一本自己喜愛的書,吸收掌握所需的知識。因而政府倡導全民閱讀時,有必要先就住房養老教育等制度,檢討是否完善,社會保障機制可否健全,競爭分配機制有否公平合理。

全民閱讀在澳亦難成氣候

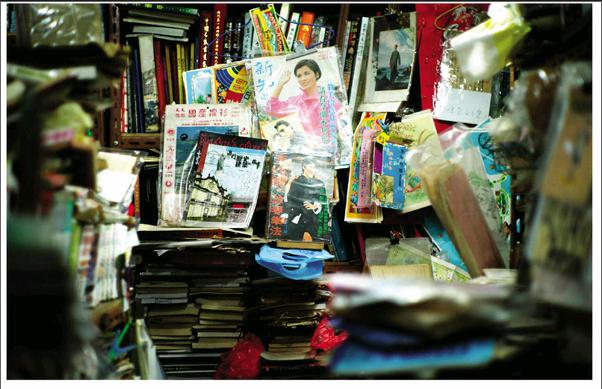

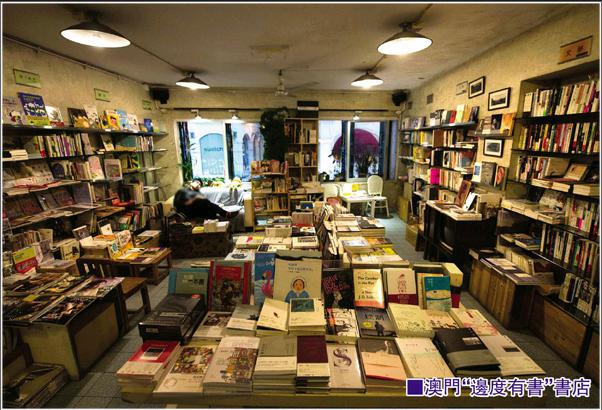

內地全民閱讀狀況如此,澳門閱讀風氣同樣衰微,這從書店,公共圖書館,學校就可窺一斑。先說書店經營。電子書普及,租金高企,對傳統書店生存不無構成影響,多間書店人流量銳減,近年接連結業。澳門文化廣場總經理感慨,以前有不少人到書店打書釘,見了舒心。可如今經濟向好,市民有更多閒錢買書,卻願意走進書店的人,竟買少見少。他透露,書店客流量以每年2%的速度減少。同樣,公共圖書館進場人次及借閱率也在急劇下降。相關部門的統計數字顯示,文化局轄下包括總館及七個分館的中央圖書館,2011至2014年間,入場人次每年都有輕微升幅,去年微升1%,逾124萬人次;但借閱人次及冊數,則連續四年以約10%下跌。借閱冊數下跌11%,不僅如此,當局2011年為迎合網上閱讀潮流,開設供市民免費下載的資料庫“全民網上閱讀平臺”,使用者亦有明顯跌幅,由2012年超過70000人使用,大幅減至去年56000人。再看學校,學生更多是在課堂及校內圖書館接觸到書籍。發展學生閱讀能力,是教育發展的趨勢。故此,教青局自2007開始,在教育發展基金會中撥款,資助學校舉辦閱讀活動及購買圖書。然而教青局2013年發佈的調查表明,學生的閱讀時間及閱讀量,往往按年級遞升而下降,也就是說,年級愈高,主動閱讀機率愈低,閱讀興趣愈淡。

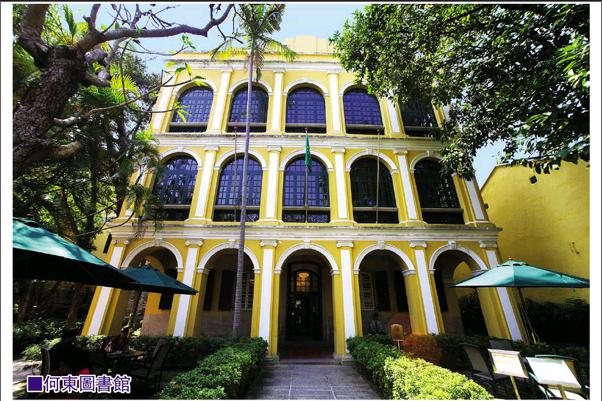

澳門是中西文化交匯之地,是中國最早接觸西方文明的地方,創造了中國乃至遠東和亞洲的許多之最。其中全澳有近三百所圖書館,密度為世界之最之一,而內地平均約四十四萬人方始共享一間圖書館。近年來,文化局及民政總署為增加藏書量及豐富館藏類型,投放了不少資源,如每年舉辦閱讀推廣活動的“圖書館周”及各類工作坊等。然而本澳無論學生哥的閱讀能力,還是整體閱讀風氣,都遜色於鄰近地區。放眼社會,深厚的文化底蘊,與整體文化素養不高的現實,有著非常大的反差。表面看,在政府推動下,藝文活動異常活躍,偏偏建基於文化基石上的閱讀風氣,卻始終無法普及。那邊廂,政府為經濟轉型,發展多元經濟,求才若渴。十五年來,出臺多項培養人才政策,成立特首掛帥的“人才發展委員會”,斥鉅資幫扶青年可持續學習,為才俊打造投資創業平臺,無奈澳門大部分青年都不願走出去,澳門大部分青年都被博彩業吸收,同時也被博彩業埋沒。

無怪乎外界會喻澳門為“文化沙漠”,筆者雖不盡認同,卻也無足夠理據反駁。閱讀風氣欠奉,年輕一代的進步空間有限,本土文學創作數量與質量未能提升,“文化沙漠”的封號便難以除去。缺乏文學養份、創作底氣,又或多或少影響到文化創意產業的發展,可見一個地區的閱讀風氣與當地個人乃至整體競爭力有很大關係,雖然澳門人均生產總值在世界名列前茅,但要可持續發展,構建良好的全民讀書氛圍,是不可或缺的重要一環!

讀書可以開闊人的視野,讀書可以讓人懂得許多知識和科學道理,一位大文豪曾經說過,書籍是人類進步的階梯。讀書為了甚麼?讀書為了充實自己,讀書使你學會做人、學會低調、學會自己把握自己,尤其是在這個金錢萬能的社會裡不致迷失方向。大道理誰都懂得,只是澳門賭博特色,黃毒聯姻,儼然成了犯罪分子的天堂,在這喧囂浮華的社會裡,全民閱讀別說難營氛圍,它就不是個讀書的地方!加上政府在住房交通等民生保障領域的執政能力,長年無大的突破與起色,澳人更是難於靜下心來做個安靜的讀書生,閱讀郎了。所以,“全民閱讀”僅滿足於幾場“圖書館周”和舉辦幾個書展活動,這種表面文章、皮上功夫,事實證明推動不了,也是成不了氣候的。