朱培尔的艺术理想

辛尘

朱培尔 1962年生于江苏无锡。现任中国书法家协会《中国书法》杂志主编,国家一级美术师、编审,中国书协篆刻艺术委员会秘书长,西泠印社理事,中国文艺评论家协会理事。多次担任全国中青年书法篆刻家作品展、全国篆刻艺术展等展览评委。著有《朱培尔作品集》(山水、书法、篆刻、文集四卷)、《当代青年篆刻家精选集——朱培尔》、《中国青年书法家十家精品集·朱培尔》、《中国青年书法家·朱培尔》、《亚洲当代书法思潮——中日韩书法及其主义》、《林泉高致——朱培尔山水画集》、《中国当代书画名家·朱培尔专辑》、《培尔小品》等。在全国性书法篆刻展、学术研讨会多次获奖,书法篆刻及绘画作品近5000件(方)、论文约40万字,散见于国内外各重大书法篆刻及绘画展览、专业报刊、论文集、作品集。参与编辑《中国书法》杂志二百余期。

最近,人民美术出版社出版《朱培尔作品集》,分绘画、书法、篆刻、论文四卷,印制精美,版式设计更是别具匠心,全面展示了朱培尔先生的艺术成就。奉读再三,既为老友高兴、为老友骄傲,同时,更为培尔近三十年来的艰辛努力、不懈追求而感动、而折服。

培尔所擅诸种艺术中,以篆刻最早著名。1980年代末,《中国书法》杂志专题介绍培尔的篆刻,其狂狷破碎而灵动神飞的印风震撼一时,朱培尔之名也随之彰显于当代印坛。我曾在一篇评论中写道:

同样是在开拓写意印风,而又已有一批大家卓然立于眼前,后起者要独创一家实非易事。这既是因为二者之间在创作心理上距离不大,也还因为,作为艺术社会化的效应之一,前者的艺术成就必然会对后者产生影响。朱培尔当然也无法回避先贤印风的影响:他的大刀阔斧与齐白石印风之间,他的泼辣、破碎与来楚生印风之间,他的奇思妙构与石开印风之间,他的不计工拙与王镛印风之间,他的雄强正大与马士达印风之间,都存在着直接的或间接的联系。但是,朱培尔对前贤印风的接受,乃是一种自觉的选择,他没有因为师承的单一而为前贤印风所笼罩,也没有因为不加熔铸而使自己的博采兼收成为杂凑;他凭藉自己对篆刻艺术新颖而透彻的理解,在对刀、石、点、线、结构的解析还原与随机整合中,成功地为当代写意印风创立了一种新的范式,这就是:纵情游刃、碎处传神。

明代杨士修《印母》称“老手所擅者七则”,其五曰“纵”。杨氏说:“能纵者,方其为印也,不知有秦,不知有汉,并不知有刀与金石也。凝神直视,若痴若狂……倾刻得意而疾追之,放胆舒手,如兔起鹘落,则分寸之间,自有一泻千里之势。”纵而有情有味,不致流于径直霸悍,则可谓“活”,用杨士修的话来说,即所谓“笔底飞花、刀头转翅”、“一笔而生意,全胎断裂而光芒飞动”——这恰恰可以引为对朱培尔印风的绝好形容。

但凡亲眼观摩培尔治印过程的人,当不以我的评论为过。一日,培尔来舍下作客,我请他为家父白汀先生治印。他拿出几方石头,稍加思索,随即涂墨挥刀,大约一刻钟时间,竟刻成三方朱文印。培尔指其中一方印说:“就是它了。”依凭并不确定的腹稿直接刻石,在快速运刀中捕捉偶然效果并顺势加以发挥,不在一方印面上反复修饰而是用不同石头反复刻制择其佳者,这似乎简单甚至草率的创作过程,包含着胸有成印的想象,纵情挥刀的娴熟,瞬间捕捉的敏锐,因势利导的才情——这需要艺术家何等深厚的积累!

培尔篆刻的边文,尤其是其中的阳文,也是奇妙无比。类似于北碑中的造像记,但更见松活虚灵,刻制手法与印面一般无二,将篆刻的边文艺术与印面艺术一体化。这无疑是培尔的一大创造,是他对篆刻艺术的一大贡献,应当说,仅从其边文艺术成就看,培尔即堪称当今最杰出的篆刻家之一。在这方面,他与辽宁王丹先生的艺术追求不谋而合,可惜长期以来人们无缘认识。这次出版篆刻集,将其边文的墨拓与印面的朱钤配置在一起,相得益彰,充分展现了培尔篆刻边文的风采,相信会深启印林同仁。

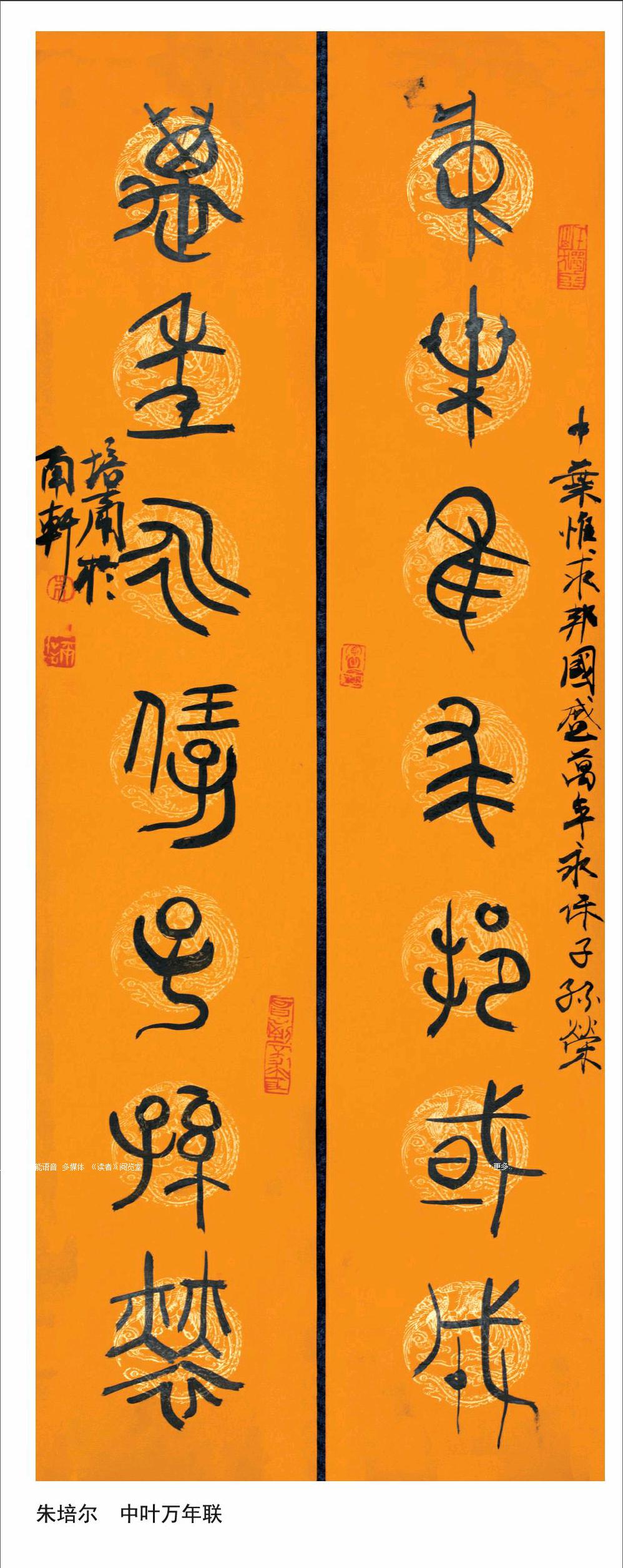

培尔的书法,与其篆刻同调。我们不必对培尔掌控毛笔的能力有任何怀疑,就像瓦萨里对米开朗琪罗的形容一样,培尔在纸面上对毛笔的操控,与他在石面上使运刻刀同样灵巧、同样大气,并且更容易得心应手、直抒胸臆。与其篆刻一样,培尔的书法也是能大能小、收放自如,其小字行楷清隽灵动,大字行草、篆书奔放豪迈,非碑非帖,不拘某家某派,讲求的都是书写的迅疾畅情、任运天成。

清代以来,书法被人为地分成了碑、帖两大派别。帖学崇尚书法的自然书写性,讲究书写过程中起收使转的细节处理方法及其用笔的高效率、高精准,并自诩为书法的正统与正法;碑学则崇尚古代金石文字的铸刻感,以帖学的反叛者自居,讲究书写过程中用笔的厚实凝重,以及模仿金石文字残泐之象的质感,并且在长期的艺术实践中形成了另一套笔法。这样的区分与对立,对于现今一些书家凸显其书法风格的特异性是有帮助的,但绝无可能限制培尔的艺术创造。于书法,培尔从来无视前人的碑帖之辨,他以艺术家的眼光与心灵审视、接受古今书艺,取其所需,以丰富、调整自己的自由创造。人们或许可以从培尔的书法作品中看到魏晋人书写的自在,看到王铎用墨的震撼,看到米芾风樯阵马的刷字,看到何绍基蕴藉风流的勒书……但在我看来,这一切对于培尔都不是最重要的。他的书法,更适合以“书从印出”来形容——培尔在篆刻创作中取得的非凡成就以及由此而带来的巨大声誉,无疑增强了他在书法创作中的胆魄与意气。如同其篆刻,培尔作字全凭灵性才情,几乎不讲或碑或帖的任何笔法,而在急速、自由的书写中,又几乎能容纳并流露出或碑或帖的各种笔法。他善于用涨墨、枯笔造成字迹的模糊,也得力于其篆刻由破碎造成的强力的迈往不屑的动感与形式感。而且,无论书法、篆刻,培尔都极注重作品整体的轻重、虚实及位置关系处理,以此强化作品的表现力,与王镛先生的书法艺术有异曲同工之妙。

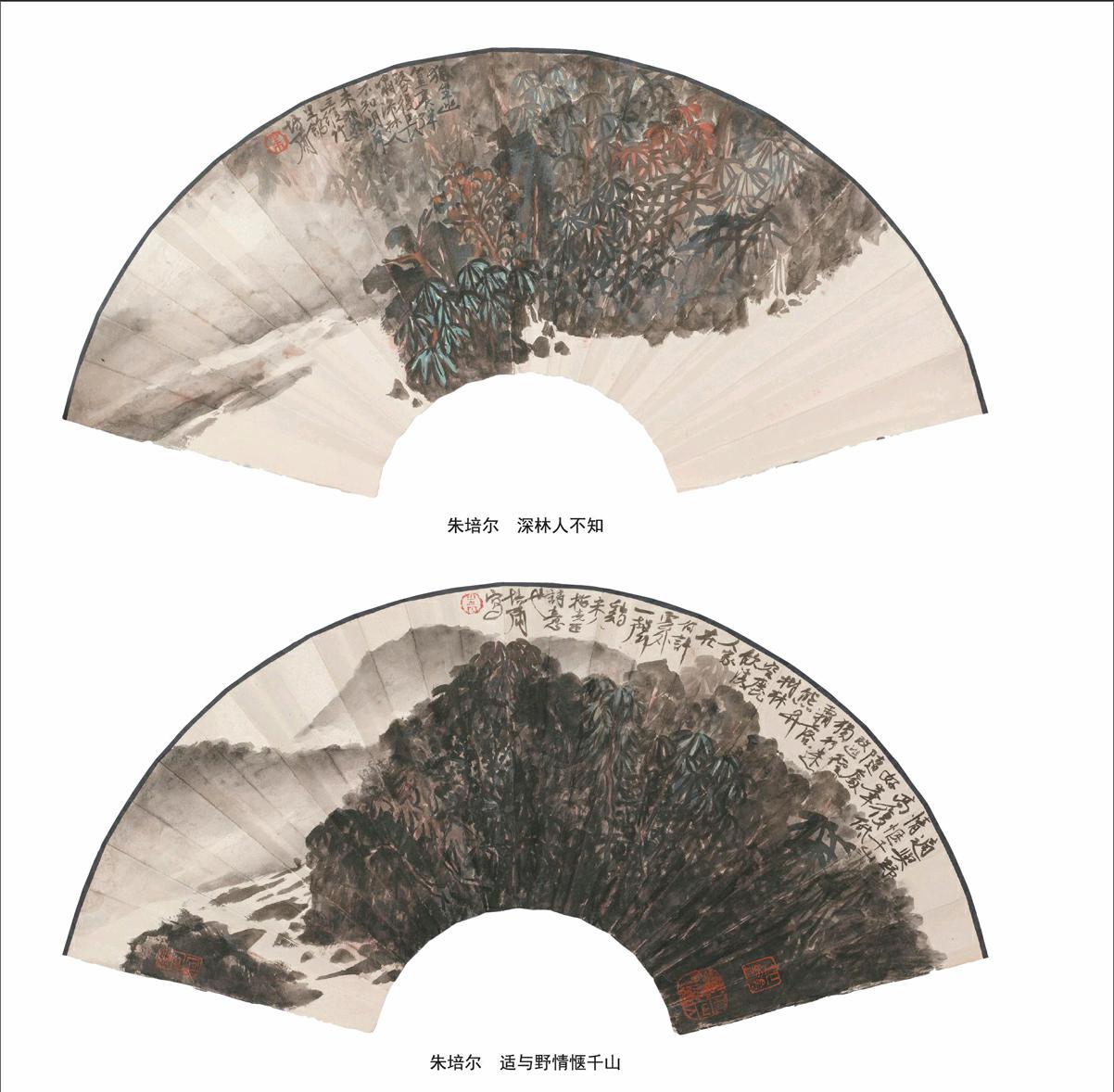

培尔进而将其篆刻与书法的艺术理念运用于绘画,他的山水与其书印也是同调的。我没有亲眼目睹他的作画过程,从作品看,可以想见培尔作画,当如朱景玄《唐朝名画录》对王墨的形容:“凡欲画图幛,先饮;醺酣之后,即以墨泼,或笑或吟,脚蹙手抹;或挥或扫,或淡或浓,随其形状,为山为石,为云为水;应手随意,倏若造化。图出云霞,染成风雨,宛若神巧,俯观不见其墨污之迹,皆谓奇异也。”培尔不好酒,行为也不癫狂,除去这两条,而补充以赋彩、题款、用印三事,他的画大致可以复现王墨的作画过程。他巧用水、敢施色,善用虚、能深入;随意泼染的淡淡彩墨使构图不拘一格、天趣盎然,以墨笔皴擦勾勒的山石木叶又逸笔草草、质实通透;暖灰的色调交织鲜明的彩墨以表现丘陵的温润清新,云烟的弥漫融合水光的空明更突显水乡的静谧灵秀。楚默先生评论培尔的山水,说:“清新与朦胧交织,简洁与深远共存。”这段话得之甚深。

的确,培尔的画很单纯,翻来覆去,就那么几块近坡,那么几抹远山,那么几棵杂树,那么几片云水,变着法子组合,营造着不同的境界。但这样做有什么不妥呢?米芾不是说过士人不应像画工那样作大画吗?培尔的同乡前贤倪云林不也是这样单纯吗?倪迂的三重坡石、五种杂树,照样可以与专擅密体的王叔明比并,在明代中期以后其名头甚至盖过了黄、王、吴,成为文人逸品绘画的最高典范之一。中国传统绘画艺术,尤其是在业余的文人画逐渐占据上风,成为继六法之后、于正规画之外的核心画法的新形势下,并不以是否能画密体论高下,恰恰相反,很多时候人们更看重疏体,那种逸笔草草、见情见性的超拔之境。

培尔的山水是饱含深情的,不能光用眼看,尤须用心体味;体味之后再去细看,你会越看内容越多,越看景象越深,越看越会觉得,培尔的山水与他的题款书法、钤用印章,可谓三者贯之以一心,一体见之以三面。

读培尔的艺术论文,从他对艺术现象深入细致而又通达直接的解析,便会知道他并非那种天马行空、倜傥不羁的名士,而是一位理性的、务实的艺术家。了解了这一点,我们便不会将培尔的艺术风格简单地归结为艺如其人,或者大概地归结为他的禅学思想使然。这些话固然不错,但还不足以揭示出培尔的艺术思想及其艺术价值。我曾经在文章中评论道,培尔的篆刻风格类于“后期印象主义”。事实上,培尔的书法风格、培尔的绘画风格也都类于“后期印象主义”。在中国传统艺术中,始终存在着一系列对待范畴,在艺术精神方面,有所谓心与物、灵与质、情与理、意与法,等等;在风格理想方面,有所谓生与熟、粗与精、拙与巧、逸与谨、浑与清、极与中、旧与新、常与变、野与贵,等等;在形式语言方面,更有所谓写与做、正与侧、平与奇、稳与险、实与虚、重与轻、放与收、厚与薄、畅与涩、迟与疾、格与行、密与疏、刚与柔,等等。我们当然可以从这些对待范畴中抽取合适者加以组合,来描述培尔的作品、标识他的艺术风格。但这样的描述容易造成误解,以为培尔的艺术追求古已有之,虽然好,但不新鲜。所以,我特意用“后期印象主义”来形容,目的是以欧洲艺术史为参照,揭示培尔艺术的历史价值:从写形向写意的转折,从重法度向重情性的转折,在西方是以塞尚、梵高为标志的。在中国,近百年来于书、画、印作如此追求者不乏其人,而真正能将此三者高度统一、卓有建树、令人赞叹者却并不多见,远的有齐白石,近的有王镛;培尔当之无愧地身在其列。