做了马云的学生,他离开公益转做商业

原宁辰

张宁曾因为要全心做公益,把准备读商学院的30万学费都投入其中。七年后,他却以公益人的身份重读商学院,并试图再次以商业模式开启教育变革之门

上完湖畔大学的第一堂课,张宁再次转变了自己的人生轨迹。

做了七年公益的他,从湖畔大学同学、天使湾创始合伙人兼CEO庞小伟那里拿到了300万的创业种子基金,准备投身互联网行业,创办一个叫做“堂口”的APP,“变革中国教育,创造更好的适合人类学习的方式。”

这已经是40岁的张宁第四次跨界转型。此前,他是律师,是猎头公司老板,是一个公益人。

“前几次都是在我觉得可控范围内的转型,虽然跨行业跨得很厉害,但是我知道自己的能力是能支持我转型的,最后这一次跟马云有关。”张宁坦言。

和马云一起设计湖畔大学

张宁被湖畔大学录取的过程颇为神奇。

湖畔大学采取的是定向邀请制。在公益领域,阿里巴巴搜索了近一千人,在实地拜访和沟通后,最终选出四百人邀请网上报名。因为之前曾经与阿里巴巴公益基金会合作过,作为上海益优青年服务中心理事长的张宁,亦进入了湖畔大学的选拔视野。

报名通过后,按规定,首先需要找到两位推荐人,必须是有知名度和影响力的各领域顶级人物。张宁前后找了四个人,包括阿拉善SEE生态协会秘书长王利民、星巴克副总裁、一家瑞士投资银行的中国区首代以及中国第二大律师事务所的执行合伙人。

四个人都回复了,“据说都写得特别多。”其中,王利民在推荐信里写道:张宁是我的老师。每次来北京都会约我跑步,跟我聊天,帮我解决困惑。

他顺利地过了海选。

面试环节,每个人都有一个三分钟的主题演讲“世界因我有什么不同”。擅长公益产品研发设计的张宁希望能够展现出独特创意,提前跟酒店服务生要了白板架,手写了四页PPT,再覆上一张白纸,希望在正式表达时能够让人眼前一亮。

待到演讲时,他特意把展板放在观察员马云能够看见的位置,但是打开首页的白纸后,他傻眼了。大概“酒店服务员太认真敬业”,精心准备好的PPT全被换成了白纸。

好在一切都在脑海中,张宁边演讲,边重新手画了一遍。

群面中还有一个环节,是同学间相互提问。分在同组的汽车之家CEO秦致问了大家同样一个问题:你为什么来读湖畔大学?

张宁答:“我是一个出身于9个教师家庭的孩子,我对教育产品特别热衷。我以前做过教育投资,我又是一个产品设计师,我来读湖畔大学,是想和马云一起来设计湖畔大学这个产品,因为湖畔大学是个教育产品。”

他后来总结,这个答案基本上成为他被录取的一个重要原因,“最后被马云引用了。”

群面结束后,马云向所有学员解释他为什么创办湖畔大学,并提到,“第一届学生是合伙人,发展下去都要靠第一届学生。”后来,在湖畔大学的录取通知书上,包括张宁在内的所有学员都看到了这样一句话:“入学只是开始,湖畔第一届的学生将是这所学校的共建者。”

在一对一面试环节,面试官浙江省工商局局长郑宇民对张宁说:“你进了湖畔大学以后,要更好地帮助那些企业家,更好地做公益做慈善。”

张宁一听,“看来我基本上被录取了。”

7小时内众筹14万学费

不足半月,张宁收到了湖畔大学的录取通知书,然而28万的学费让他颇感意外。

几年前,他离开律所,拿出30万元准备读中欧商学院,后来改做了公益,把自己创办的公司也拱手送给合伙人,“所以当时我不愿意拿这28万—这不是打自己耳光吗?”

在跟湖畔大学校方多次沟通后,他拿到公益人唯一的特权,可以分两期支付学费,并且可以在试听第一次课程之后,再决定是否要正式入读。

第一次课程听下来,张宁决定认真就读。但同时,14万元的第一期学费成为他亟待解决的问题。

“我不希望自己成为因学费而辍学湖畔大学的典型案例,学费我肯定会付,但是,我觉得这么付不合理,我得想出一些方法,至少表明湖畔对公益人的一个态度。”

2015年4月1日愚人节,张宁在自己和伙伴们研发的POA课程微信公众号里,发了一封“请柬”。

他在标题中写道:“宁要结婚了。”接下来,他郑重其事地跟大家表示要预收自己的婚礼份子钱,并且承诺自己将来有一天“一定会结婚的”。

玩笑开过,他认真解释了自己为什么要读湖畔大学。“湖畔大学的老师和同学,都是或将是中国未来的商业领袖,他们有足够的影响力,也有足够的情怀,我希望和他们一起,创造有温度的产品,让这个世界变得温暖。”

他将大家的份子钱设计成三种不同类型:200元“拔刀相助”、800元“八拜之交”、2000元“两肋插刀”,并且承诺,按份子钱折算成几年来他研发的若干等值趣味公益产品相关体验,回赠大家。

很快,回应纷纷而来,各路朋友都为他“两肋插刀”。湖畔大学的好几个同学也为他捐钱,甚至有人捐了一万。湖畔大学的一个负责人也加入其中,“这个规则我没办法改变,但是我个人支持你。”

7小时之后,首期14万学费众筹成功。

打造公益研发中心

张宁并不是没有见过有钱人,没有挣过钱。

1997年从华东政法大学毕业后,他在上海一家知名律所从事与企业上市、并购重组相关的法律事务,年薪丰厚。2003年,他从英国拿到硕士学位回国,创办了一家专门为法律人才提供数据库和培训服务的猎头公司。公司做得风生水起,直到他接到一笔大单,有单位开出年薪50万挖人,张宁锁定了复旦法学学士、剑桥法学博士、法学启明书社创始人方志燕。但是,全心投入公益的方志燕并不为之所动。

“她不是一个特别善于言辞的人,但是一说到公益,眼睛发光,特别有感召力,你会被打动。”出于好奇,也为了帮忙,他随方志燕深入接触了河南艾滋病村,“帮着帮着就发现了自己的价值。”

后来,有个叫大兵的年轻人想辞职做公益,找到张宁咨询。张宁索性负责了他的工资,并拨给他一间办公室,“他给了我成立一个公益机构的可能。”

一年下来,张宁发现自己往大兵办公室跑的次数比自己办公室还多。2008年5月汶川地震发生,张宁去了现场,站在震后的瓦砾上,他决心给自己三年时间,专职投身公益。

投身公益的过程中,张宁发现行业一个普遍现象:公益机构的产品研发版权保护失灵。有两件事情给了他触动,事关快乐小陶子与禾邻社两家公益机构。

一家公益机构在参加项目比赛时,用了流动图书馆的概念。快乐小陶子负责人作为评委,发现这个项目的概念逻辑跟快乐小陶子的相似度超过80%,在微博上指责对方抄袭创意。

禾邻社曾给万科提交了一份关于社区植物地图的方案,万科没有回应。后来禾邻社接到南京万科的一个电话,对方称万科内部发布了一份植物地图,但不知道如何实施,通过网络查找到禾邻社进行咨询。禾邻社震怒,公开起诉万科。

张宁同情并支持这两家机构的遭遇,但是他以互联网行业为参照思考,“为什么互联网行业能那么快速地占领我们生活的方方面面,因为互联网的核心精神是开源,是共享。”

在公益领域,研发费用是很少有人买单的,“我们行业现在唯一有的研发费用来自创新大赛,而且必须得胜了才有,那得有多少个创新大赛才够呢,而且持续研发的成本谁出呢?”

他决心做公益行业的“公共研发中心”。带领十几位同事,他们研发出了168项独具创意的公益项目,对于采用这些项目的政府机关或者企业,他只提供给对方第一次发布的优先权,“希望项目在成功实施后能够将版权复制化,给更多的人以借鉴,减少整个行业的研发成本。”

在诸多研发项目中,张宁对“来自大山”情有独钟。观察到大多数教育类公益机构,都是把城市的“剩余价值”转移到大山,他直接找到当地学校的校长,由其出面聘请当地山寨里的老手艺人、老歌师,到学校为孩子建立社团。这样,村寨的传统文化得以保护、老艺人们有了用武之地,效果比较好的学校还有机会到上海演出,和城市的学生交流。

这个项目每所学校每年只要花费八千到一万的费用,并且给大山的孩子们带来了真正的自信。他欢迎各家在山区建有图书馆的公益机构“拷贝”创意,在当地复制。“当你发现问题,你用创造价值的思维解决它,每个创新都可以被放大。”张宁说。

为此,他们制作了一个“志愿百科”的网页,按照维基百科的架构,把这168项公益产品全部放了上去。“我们抓住了这个行业一个真正的痛点,用开源的理念去解决它。这也是我给这个行业的一个礼物。”

做教育行业的Uber

入读湖畔大学前,张宁的期待并不高,他只把自己定位于湖畔大学的服务者—参与课程设计和互动,为同学们服务。

听完第一堂课—马云的战略分享后,他坦言,“被洗脑了。”

“上帝不是从60亿人里挑中马云的,上帝就是从10个人里面挑出马云的,他的概率高很多。”张宁看到,“马云也并不清楚未来一定会怎样,但是他一定比别人看得远,他有远见,有使命感,胆子大,这是他最重要的三个特征。他的领导力也是蛮强的,能够‘忽悠人跟他一起干。”

他开始思索自己的下一个十年、二十年还能做些什么,并重新审视做公益的初衷与内在驱动。“我觉得一个世界的改变,或者说一个世界的进化,公益的方法有点慢。”比如,一个项目筹款20万并不容易,但是一个商业创意讲出来,就有人投资300万。

“商业的好处在于,整合资源的能力变大了。所以倒过来我想,如果我的目标是做公益,那我就不要纠结方式的问题。”

他的第一次创业跟教育投资有关,在商业、公益领域游走多年,他发现自己还是钟情于教育领域的变革,“实际上我觉得从中国的教育到全球的教育都要面临一次重新构建的过程。”

他解释,“K-12是最大的痛点,小学可能还好一点,到了初中、高中,人的生命几乎是在一个浪费的状态,就为了高考而学习,而高考学习的那些东西几乎用不着。”

张宁认为未来教育有三个方法:场景式学习、游戏化学习、伙伴学习。“只要满足这三点,任何人都是好学生。”在他设计的产品中,他希望打通大学生与企业主之间的关系,由企业主发布真实的工作需求,大学生在领到任务后,通过实践来学习和锻炼企业需要的能力。

湖畔大学的同学中,除了庞小伟给了他天使投资,另一位同学成为他云端大数据架构顾问,“上线后很多同学也会为我站台,基本上大家都很支持。”

他对自己的产品充满信心,“就像出租车行业,只是把Uber赶出去是没有用的,一定是内部在动。但是没有Uber,再过十年出租车行业也不会动,我就是要做一个类似于教育行业的Uber,哪怕我被灭了也没关系,只要能促使教育行业内部的蛋糕被重新分配,启动改革就行。”

他计划今年9月将这个“颠覆教育思维”的“堂口”APP上线。创业团队里包括COO在内,好几个人都是在他表达了对教育行业的思考、对这款产品的设计思路之后,直接辞职找到他,要求加入团队的。

张宁自称并不擅长表达,但是从事公益数年,他懂得了讲情怀,对社会的感触更敏感。“一个好的企业家,包括好的产品设计师,共情力要很强,你要跟你的用户共情。重要的是要理解对方的立场,然后帮助他们解决问题。”

湖畔大学笔试时,曾有一道题目问及对于失败的看法。“我对失败没有太大感觉,就像我对成功也没有感觉。成功都是过去,当下是一个新的开始。我对失败的定义是看我有没有做,只要做了,就谈不上失败。”张宁写道。

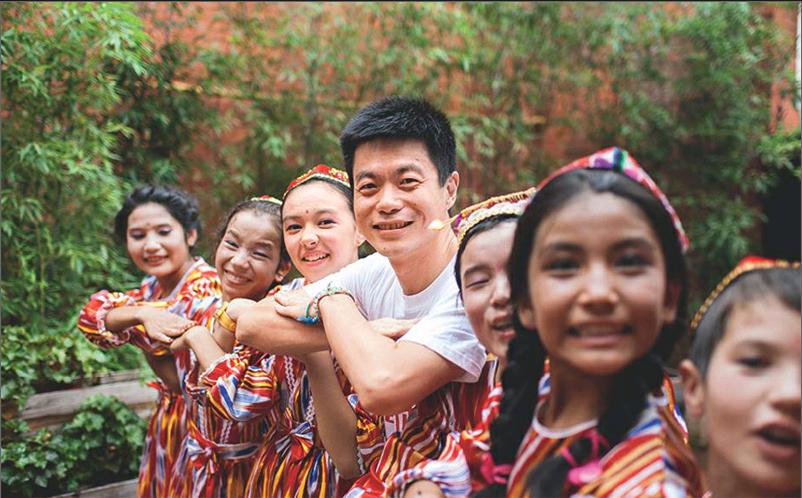

张宁和新疆小朋友互动。