古韵风姿看灵石

张国华

灵石自隋开皇十年(590年)置县,至今已有1425年的历史。灵石,这颗镶嵌在三晋腹地的璀璨明珠,吸吮着母亲河——汾河的乳汁,从历史走来,又蕴藏了悠久的历史和灿烂的文化,储载了丰富的矿藏和繁多的物产,哺育了勤劳的人民和杰出的人才……可谓物华天宝、地灵人杰。

区位·沿革

灵石县位于山西省中部、晋中市西南端。新石器时代,灵石属·W·部族方国的区域,商代及西周时期属并州领地,春秋时期归晋国,战国初期隶属赵国,后因置平周县改属魏国,秦以后一直为介休辖地,先属太原郡,后属西河郡。直至隋开皇十年割平昌县西南地置县至今。此后至中华民国建立前的1321年间,或属霍州,或归汾州。中华民国时期先为山西省直辖县,后归河东道隶属,复为省直辖县。中华人民共和国成立后,先后归属榆次专署、晋中专区、晋中市至今,其间(1958—1961)曾划归介休县。

灵石县区位特殊,地势险要,自古即为“秦晋要道、川峡通衢”,更为兵家必争之地。当年大禹治水“打开灵石口,空出晋阳湖”的“灵石口”,只有百十多米宽,同蒲铁路、大运公路及汾河都要从这狭窄的“灵石口”通过,故不得不穿洞的穿洞,傍山的傍山,汾河河床也被挤得十分狭窄。北起冷泉关,南至阴地关的峡谷,《水经注》称之为“冠爵津”,史称“雀鼠谷”,地理学上称“灵石峡”,这里真有“一夫当关,万夫莫开”之势。历史上,李世民屯兵、隋文帝北巡、慈禧光绪西逃、八路军北上、解放军南下,均路经灵石这个必由之地。

历史·文化

灵石县历史悠久,文化灿烂。早在一万年以前,就有先民在灵石地域劳作、繁衍、生息,到新石器时代,已有了族徽为·W·的部族在这块沃土上耕耘、狩猎。1974年在旌介村西堡一带发现石制工具、陶制器皿。1984年又在荡荡岭发现石斧与陶器残片,为仰韶文化遗址。1985年发掘的位于静升河上游、绵山脚下的商代晚期墓葬,有青铜器、玉器等,遗址定为国家级重点文物保护单位。2012年5月发掘的逍遥遗址,为仰韶文化义井类型,出土标本近百件、器物百余件,主要有石器、陶器、蚌器、骨角器等,此遗址对上古文化及其交流具有很大的研究价值。

史前文化女娲补天、大禹治水等在灵石留下了许多美好神奇的传说。相传女娲炼五色石以补苍天,最后剩下一块黑色的炼石,将它扔到晋阳湖里,这块炼石就是“灵石”;“灵石”在晋阳湖底一睡就是好几千年,直至隋开皇十年才被掘出,重见天日。传说大禹治水接受了父亲鲧的教训,改堵挡为疏导,因此“打开灵石口,空出晋阳湖”,使晋中盆地成为地肥水美、五谷飘香的米粮仓。同时为灵石留下了许多富有传奇色彩的地名:禹门(后改为夏门)、王禹、龙虎原、禹沟、望川原、坛镇、灵石口等,因大禹治水灵石还修建了两座禹王庙。

在县城东南方向30公里的石膏山脚下的西许村中,有一棵植自周初的古槐,胸围2.2米,高8.5米,至今枝繁叶茂,生机盎然,树龄应该是3000年以上了。

春秋中期,随从晋公子重耳在外流亡19年的介之推,在灵石留下了“火烧神林”、“忠孝千秋”、“寒食禁火”等故事和风俗,至今,在绵山脚下还有介之推的祠庙——介庙,介之推的坟冢——介墓,还有为旌表介之推而取名的“旌介村”。孔子弟子子夏在西河郡(黄河、洛水间)讲学,至今,灵石峪口村还有子夏庙和子夏讲学遗址。

西汉初年,三杰之一的韩信在长乐宫被吕后处死,其首级被送往北方以秉报汉高祖,在灵石高壁岭遇到了平息陈豨叛乱凯旋的汉高祖,当即将韩信首级埋在高壁岭,是后,该岭更名为韩信岭,至今坟冢、“汉淮阴侯墓”墓碑尚存,祠庙遗址依稀可辨。

建于北魏正光元年(520年)的石佛寺,存有精美的石雕佛像艺术品。

隋朝开国皇帝杨坚于开皇十年北巡晋阳,至雀鼠谷时,官车难行,便下令傍汾开道,结果获一巨石,其色苍苍,其声铮铮,似铁非铁,似石非石,文帝以为祥瑞,遂割平昌县西南地置县,取名为“灵石”。“灵石”这块国内第二大铁陨石,重6.8吨,含铁量为96.1%,其余为镍、锰、钛、锌等,含量均不达1%,隋大业十年(617年),太原留守李渊率兵三万,分三路挥师南下,于同年7月至灵石县,营于贾胡堡,曾在高壁店、仁义镇、千里径一带,大败隋将宋老生,斩宋老生于霍邑,尔后取平阳,克绛州,西渡龙门,入据长安,灭隋建唐称帝。秦王李世民曾屯兵禹门之山巅,于唐武德三年(620年)一日八战,大破刘武周、宋金刚军,俘、斩数万人;获辎重千余辆,故今有地名“秦王岭”。

唐玄宗李隆基与张说(中书令、尚书左丞相)、张九龄(右拾遗、左补阙)、宋璟(宰相)、苏颋(礼部尚书)诸臣等于开元十一年(723年)出巡山西,路经灵石雀鼠谷,写下了12首五言诗句;晚唐著名诗人李商隐夜宿灵石冷泉驿时,写下了五律《寒食行次冷泉驿》的优美诗篇。唐代留给灵石的古建筑物有资寿寺、道美通济桥(唐朝中叶,至今1300余年,历尽洪水急流,仍安然无恙)。

南宋建炎二年(1128年)李武功领导的义军部将李实组织义军数千人,在高壁店大破金兵营寨,保卫乡民,荣立军功,“因升为九品成忠郎”;1996年在绵山石洞中获一铜罐,内装抗金文献,清晰地记载了此事。

元代为灵石留下了一大批辉煌的建筑遗产,如资寿寺(泰定三年·1326年重建)、晋祠(至正三年·1338年)、后土庙(大德八年·1304年7月重建)、静升文庙,这些均属国家级重点文物保护单位。

明永乐年间,河南、山西巡抚于谦在灵石留下了一首七律《过韩侯岭》的名篇;明末清初著名学者傅山六到灵石,曾在灵石两渡为何家讲学,并游历了灵石的石膏山、介庙,走遍了灵石的大村名镇,为灵石留下了许多墨宝和诗篇,如资寿寺、天竺寺的题匾“山林埜趣”、介庙碑刻“承颜堂”、题为“题介子祠”的七律诗及赞美静升村的名句“一径抵幽山,居然城市间”等,还有散存在民间的字画等墨宝。

清初,灵石四大家族逐渐形成,即两渡何家、静升王家、夏门梁家、蒜峪陈家。何家以“诗礼”传家,从乾隆二十五年 (1706年)到光绪六年(1880年),其间,短短120年,就有15名读书人高中进士,太学生、举人更不计其数。何思钧祖孙三代共8人,7人进士、1人为太学生,其子元琅、道生为同科进士,其孙耿绳、熙绩亦同为进士,其另外两孙荣绪、炳彝为连科进士,被誉为“兄弟同榜”、“父子翰林”,因此,灵石有“无何不开科”的说法。静升王家因商发迹,捐官晋爵,成为灵石富豪,于是在静升村大兴土木,先后修起15万平方米的住宅、祭祖建筑群,仅划为国家级重点文物保护的面积就有4.5万平方米,具有代表性的建筑物有高家崖、红门堡、崇宁堡、孝义祠等。上世纪末,灵石县人民政府全面修复王家大院,开辟旅游景点,对游人开放。夏门梁家世代为官,清初所建的雄伟壮观的“百尺楼”至今屹立在汾河岸边。其家庭素有“鸿儒硕彦相追随,无人不解少陵诗”之誉。蒜峪陈家为官宦人家,鼎盛时期的思贤、企贤、仰贤及其十个儿子个个为官,显赫一时,所修十宅,至今尚存。

光绪二十六年(1900年)秋,慈禧太后与光绪皇帝避乱西安时,曾途经灵石静升,并在静升王家大院下榻,至今慈禧下榻用过的雕花木床依然保存在王家大院。1936年春,红军东征抵双池(今归划交口县)。红一军团、红十五军团在灵石与敌作战,随后毛泽东率东征红军总部机关抵西庄村(今归划交口县)。次年,贺龙率120师北上抗日、朱德率十八集团军总部北上,均路经灵石,朱德还在火车站发表演讲。

截至2014年末,灵石县共有全国历史名镇1个:静升;全国历史文化名村2个:夏门、冷泉;省级历史文化名村2个:董家岭、王禹。

文物·名胜

灵石县历史悠久,文物古迹众多,仅列入县级以上重点保护单位的就有54处,其中国家级重点保护单位6处:旌介遗址、资寿寺、王家大院、后土庙、晋祠、静升文庙;省级风景名胜区1处:石膏山森林公园;市级重点保护单位5处:灵石碑廊、天竺寺、王家祠堂、静升文峰塔、何家祠堂;县级重点保护单位41处,有韩信墓、介庙、周槐、百尺楼、石佛寺、红庙、广禅侯寺等。

商代古墓,1985年1月由山西省考古研究所与灵石县文化局联合发掘,为商代晚期墓葬,墓址在绵山脚下的旌介村东;出土青铜器、玉器、石器、骨器等百余件,据考证,为·W·部族方国君主和卫士墓。

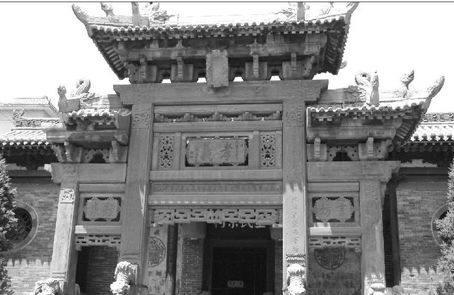

王家大院,位于绵山西麓、东夏路旁、京昆高速出口处、静升河畔,距县城12公里,建在静升村腹部。为清代灵石四大家族之一——静升王氏住宅群,总面积15万平方米。王家大院具有建筑规模宏大、南北风格融合、装饰艺术精湛、功能设施齐全的特点,被专家学者誉为“华夏民居瑰宝”。

资寿寺,位于距县城10公里处的苏溪村,该寺始建于唐咸通十一年(870年),宋、元、明、清均有修葺。寺院规模宏敞,建筑雄伟,彩塑十八罗汉体态优美,神情逼真,惟妙惟肖,栩栩如生,为我国现存明代彩塑的珍品。大雄宝殿、药师殿壁画的构图豪洒,着色浑厚,工笔重彩,独具匠心,为我国不可多得的明代壁画精品。药师殿藻井的构建艺术精巧,独树一帜,彩绘斗拱,盘旋而上,层次分明,浑然一体,在我国的北方寺院中是不多见的。每年农历七月十五,资寿寺都要举办盛大的盂兰庙会,庙会这天,要举行“早祷亡灵,晚送瘟神”的活动,僧俗可达千人。

石膏山森林公园,被誉为“高原翡翠”、“天然氧吧”。位于县城东南40公里处,最高海拔2532米,石膏山为太岳山系,与绵山、灵空山鼎足而立。石膏山雄浑巍峨,气势磅礴,人文景观与自然风光相映生辉,植被垂直变化明显,具有丰富而分明的植物带和林木花卉资源,是一座天然的森林公园。人文景观有钟泉澄澈、天竺古刹、梵音洞天、云路横空、天门壮观、罗顶松涛、养性茅庵等10余处。

红崖大峡谷,为太岳山峡谷之一,位于绵山、石膏山之间。谷内林木郁葱,流水潺潺,山青水秀,空气清新,环境优美,天然纯朴,游客到此,春可赏花,夏能避暑,秋宜观景,冬则滑雪,一年四季其乐无穷。

静升文庙,位于静升村中、王家大院脚下,建于元代至顺三年(1332年)至至元二年(1336年),占地面积4500平方米,为国内少有的一处村建文庙。庙前有一座双面镂空石雕照壁,内容为“鲤鱼跃龙门”,是国内较早的以龙为题材的照壁;比大同九龙壁(明洪武二十五年,1368年)和北京北海九龙壁(清乾隆二十一年,1756年)还要分别早36年和420年。庙内古柏参天,石碑丛立。左边有魁星楼,高20米,气势雄伟,飞檐凌空。

晋祠,是太原晋祠之外的又一座晋祠,座落在县城东15公里处的马和村北,建于元至正三年(1338年),明嘉靖、隆庆、万历年间均有补修。正殿为“昭济圣母殿”,建筑面积132平方米,斗拱叠起,风格豪放,南有献殿、戏台,戏台两侧配有钟、鼓楼,东、西各有配殿7间与15间。

后土庙,在静升村西南,占地1088平方米,始建年代无考,重修于元大德八年(1304年),现存建筑有正殿、献殿,献殿内大柱高3.5米,周长30厘米。构造精巧,气势雄浑。现存明、清石碑数通。每年农历三月十八,这里有盛大的后土庙会。

精英·人物

灵石县向以“地灵人杰”著称,楚图南先生曾题词云:“天破石可补,人杰地自灵”。在灵石置县后的1400多年的漫漫岁月里,有过无数杰出人物:

春秋时期以“忠孝千秋”名垂青史的介之推(?—前636),春秋晋国(今山西介休)人,献公时为晋国大夫。“骊姬之乱”后,随重耳出亡19年,历尽艰辛。重耳极度饥饿时,毅然“割股奉君”,后重耳为旌表介之推,将其故里更名为“旌介村”(今灵石县静升镇)。同时规定每年这天不得用火,皆作寒食。从此始有寒食、清明之俗。介之推由此成为“忠孝千秋”之典范,同屈原齐名(有“南屈原、北介子”之说)。宋代有督理江南、为民请命、江南农民普遍感戴的师范。有誓死抗金、不屈不挠、被朝廷封为“成忠郎”的李武功、李实。清代有秉公执法、不畏权势、严惩贪官恶棍的京畿道监察御史梁中靖(1765—1833),清霍州灵石县夏门村(今晋中市灵石县夏门村)人,嘉庆二十五年(1820年)出任浙江道、山东道监察御史,后任京畿道御史,任职期间夙夜孜孜、呕心沥血、光明磊落、办案公正,后受到朝廷嘉奖,提升为太仆寺正卿。山西省提出的13位廉吏中梁中靖就名列其中。此外还有名动京师、学贯中西的杨尚文、杨昉父子;有重价购书、藏书8万卷的“万卷精华楼”主人耿文光(1830—约1908),清霍州灵石县苏溪村(今灵石县苏溪村)人,清代著名的藏书家、目录学家。

近代有黄埔军校第四期学员、灵石最早的中共党员牛万全,有山西最早的同盟会员、北伐战争中任国民革命军总司令部高等顾问的何澄,有留学英伦敦大学皇家矿业学院、以科学兴晋、实业救国的耿步蟾,有中共七大、八大代表、曾任山东、甘肃省委书记的裴孟飞,有领导决死纵队英勇抗日、转战三晋大地的张文昂,有参加“一二九”运动、英勇献身的爱国学生郭清,有以自己的英名命名灵石村名的抗日英雄裴金旺、吴来全,有被日军称为“王老虎”的抗日英雄王虎安,有被誉为“狼牙山壮士”的抗敌英雄张维新、杨兆书、宋子青、刘星等。

现代有法学泰斗张友渔、张彝鼎兄弟。张友渔(1899—1992),灵石县城内人,无产阶级革命家、政治活动家、著名法学家、新闻学家及国际问题专家。他曾主持起草中华人民共和国第一部宪法,为推动中国社会主义法制建设做出了杰出的贡献。有被誉为“中国居里夫人”的核物理学家何泽慧、著名固体物理研究专家何怡贞、著名植物研究学者何泽瑛姐妹,有著名版画家、被授予“人民艺术家”光荣称号的力群,他的作品先后在许多国家展览并收藏。有著名版画家、被授予“中国新兴版画杰出贡献奖”的牛文,有著名作家、被授予“人民作家”光荣称号的胡正,有誉满三晋、益遍神州的著名女种子专家陈玉香……

数千年前,我们的先民就在灵石地域繁衍、生息,积淀了厚重的仰韶文化。之后,北方的游牧文化和河东的农耕文化在这块热土上交融,促成了民族大融合。置县后的1400多年,灵石县域积累了丰富的历史文化遗产,加之得天独厚的秀美的自然风光,形成了灵石县独树一帜的人文、自然景观,成为三晋大地上的一颗璀璨明珠。