叙事学视角“三远”之“观”

纪琳

前 言

西方叙事学中,视角是必须研究的领域,从什么角度观察故事一直是备受关注的问题,也因此产生各种争论。就术语而言,大致使用的有视点、视角以及聚焦。这些术语的使用有各自独特理解与划分的角度,也造成了界定与分类的混乱。申丹教授在《叙事学导论:从经典叙事学到后经典叙事学》中已对此进行了较为详尽的研究。本文采用申丹教授的意译“视角”一词,以指叙事中观察故事的立场、方法与角度。本文并非旨在探讨视角的具体划分,而是尝试用中国绘画理论中郭熙的“三远”理论对叙事学视角进行新的探讨与解读,在中西诗学理论碰撞中寻求和谐的双向汇通。

郭熙之“三远”论

宋代山水画画家郭熙在《林泉高致》中提出了山水画论中重要的“三远”论:

山有三远:自山下而仰山巅谓之高远,自山前窥山后谓之深远,自近山而望远山谓之平远。高远之色清明,深远之色重晦,平远之色有明有晦。高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而飘飘渺渺。其人物之三远也,高远者明了,深远者细碎,平远者冲澹。明了者不短,细碎者不长,冲澹者不大,此三远也。[1]

所谓“高远”,指观察者位于山脚下,自下往上观望,视角较为狭小,所观景色加强了高山的峻拔与庄严。所谓平远,视角稍大,观察者所处位置平行观望对面山峦景色,有明有晦。所谓深远,视角最大,观察者把视点放得很深,如同站在山前或山上远眺时移动基点,绕过前山才能看见山后无穷无尽的景色,故“深远之意重叠”而丰富。

郭熙的“三远”论从绘画的形式来看,阐述了视角与画面的关系,以透视学的概念分别代表了仰视、平视和俯视三种不同的视觉效果。然而,从美学意义来说,三远论更是审美思维的视角,体现的是“观”的观点。“观”是《周易》哲学中蕴含的概念。《系辞》记伏羲氏“观象于天、观法于地”。“观”是以天人合一为内涵的观照方式,是人观察与认知世界的直觉能力。“观”的世界,是诗化与审美的世界,是超越了有限生成的无限精神世界,包含着整体的动态创作思维过程。[2]“三远”法描述的并不是一个纯粹视觉的空间,而是引向了精神体验的层面,通过画面营造变化的艺术境界以实现“可行、可望、可居、可游”的独特审美之“观”。这一程式展现了对宇宙与生命本体理解的独特东方思维形式,是中国几千年文化积淀的结果。

“三远”与叙事学视角之汇通

1.“三远”与西方叙事视角之“通”

首先,“三远”论与文学叙事学视角之汇通基于体验哲学基础上的思维隐喻性。L&J(1999)对体验哲学进行了三点总结:一是在心智层面的体验;二是认知角度的无意识性;三是思维上的隐喻性。[3]所谓隐喻的思维,是指对生命体验和创作材料进行艺术加工的具体方式。本质上说,艺术是属于隐喻的,因此属于绘画理论的“三远”与文学研究的叙事视角有着思维上的通约性。正因如此,莱辛虽然强调画是空间艺术,诗是时间艺术,两者界限分明,不容混淆,但并没有把问题绝对化,而提出了艺术的时空辩证观,说明了两者艺术思维的类似性。[4]叙事视角关注的是叙述故事的角度,“三远”论则关注的是叙述画面的角度,在表现特点上两者之间也尽含相似之处。在中国山水画中,高远、平远、深远往往同时共存。视点的游移,使画面展现了中国人丰富广阔的时空意识,形成流畅的动态空间感,体现了深邃空灵的美学意境。同样,在文学作品中,叙述视角也并非固定不变。许多小说以作者的角度来叙述故事,但在叙述的过程中往往会渐渐转换成为小说中人物的角度,甚至还有可能会再次回到作者的角度,循环往复。[5]叙事视角的转换使小说这种时间的艺术形式同样获得了变换的空间效果。

其次,“三远”论和西方叙事视角都是人类对世界认知的意识形态。意识形态指一种观念体系,表明人们对世界以及社会形成的系统的看法和评价。[6]伍茂国指出,叙事者所站的角度背后,是由实际意义上的作者所决定的。而对于视点的选择则隐含作者希望由小说传达给读者的某种意义价值。[7]作者选用的视角必定基于不同的审美思想和价值观念。作者的意识形态离不开大的社会环境的影响与制约,因此视角所承担的不仅仅是观察者的审美与认知,同样还承载着时代总体水平的意识形态。从视角的纵向研究中可以发现,传统小说的叙事较多采用全知全能型视角,或者从第一人称的人物视角出发去讲故事,因此在叙事的角度上读者能感受到作者、叙述者、甚至小说主人公的复调表达,最终实现叙事的移情教化功能。而现代主义小说却更多采用第三人称的人物有限视角,留给读者悬念与遐想的空间。究其原因,在传统时代,人们相信“上帝”或“理性”,有价值和信仰的共同标准。因此,全知全能型叙事视角能够起到权威的引导作用,从而在思想上和行为上对社会起到规约作用。而在现代主义时代,由于个人主义意识不断发展,渐渐脱离社会公共价值认同,此时小说较多采用人物有限视角。[8]同理,郭熙的“三远”论也体现了中国传统审美的哲学思维。中国山水画中的精神可以追溯到《庄子》一书,从俯视之说的角度来看它包含的游观式的超越精神,以及广阔的视觉内涵。出身平民的郭熙,信奉道教,游于方外,对艺术绘画的理解饱含道家精神追求,以山水艺术境界的构造实现从身游向神游的超越,使人的思维与体验随着山水空间之“远”无限延伸,进入“天人合一”、忘我的大明境界。

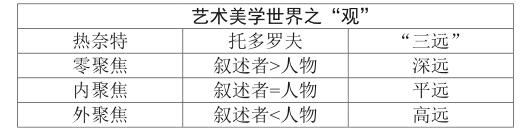

2.“三远”对叙事视角之“观”

叙事学视角的廓清与划分一直存有争议。如赫尔曼提出了“假设的聚焦”的构想[9],雅恩提出固定式、不定式、多重式、集体式四类聚焦类型。[10]学界普遍认可的是热奈特三类型划分和托多罗夫的区分方法。[11]笔者以此类划分为参照,在艺术美学世界之“观”下,对应“三远”法进行解读,列表如下:

以小说片段为例:

仿佛是星儿在太空中闪烁,仿佛是船儿在水面上摇荡。眼科大夫陆文婷仰卧在病床上,不知自己是在什么地方。她想喊,喊不出声来。她想看,什么也看不见。只觉得眼前有无数的光环,忽暗忽明,变幻无常。只觉得身子被一层浮云托起,时沉时浮,漂游不定。

——《人到中年》

文中使用了叙述者全知全能的视角,“叙述者>人物”,超越情节与人物,清楚描述小说人物的所感所想。视角宽阔,一揽全局。视点可以停留在客观环境的描述上,或转移到人物的内心世界,其洞察层层叠叠,正如“三远”之“深远”。

我给汽船加了点速,然后向下游驶去。岸上的两千来双眼睛注视着这个溅泼着水花、震摇着前行的凶猛的河怪的举动。它用可怕的尾巴拍打着河水……[12]

叙述者是小说中的人物“我”。读者只能看到该人物的视野,无法知晓更多信息。此时“叙述者=人物”。这样的视角如同“三远”之“平远”,属于平行观望。

……真热,站着不动都一个劲出汗,脚底心好像要冒烟……多少年没在南方过夏天了?七八年?好像更长些……总算回来了……没错,是这儿,4路汽车站,通六和塔……我对薛宁说,要去就去六和塔,远一点。再说桂霞也早就吵吵想去看看这座世界闻名的塔。……不对,难道记错了地方吗?以前4路汽车站好像不是这样的……

——《塔》

该片段中,小说人物自言自语,对记忆模模糊糊,表达条理不清。此时“叙述者<人物”。叙述者知道的比人物少,给读者留下空白与悬念。如同“三远”之高远,视角狭小,无法洞察更多内容。[13]

“三远”法与叙事学视角有相通之处,故而可对其进行阐释,不仅如此,“三远”法具有更强的视觉空间效果和阐释能力。并不是所有的描写都涉及人物,或者都涉及心理描写。而这种情况下,无论是热奈特还是托多罗夫的视角观阐释起来都有些捉襟见肘。比如“空山不见人,但闻人语响”。如果用聚焦来分析实在显得牵强。但可以采用“高远”来分析:叙述者只能听见声响,而视线却无法开阔以见其人,如同在山下望山上,所及有限。再如“大漠孤烟直,长河落日圆”则以平远视角展现了广阔无垠的空间美景。再以英诗《丁登寺旁》中的句子为例:Green to the very door; and wreaths of smoke/Sent up, in silence, from among the trees! With some uncertain notice, as might seem/Of vagrant dwellers in the houseless woods / Or of some Hermits cave,where by his fire/ The Hermit sits alone.[14]此处采用了深远法。门前小树青葱,农家寂静,树林冉冉升起青烟,由此想到树林里虽无房屋却住着漂泊的人们。视角宽阔,不仅观察到眼前情景,还能移动思维的视觉描述漂泊的人们的生活。

结 语

在文学研究领域中,比较文学具有世界性的胸怀与视野,使中西方文化在平等对话交流碰撞中获得和谐汇通,互通有无,互为补充。比较诗学作为其中一个分支,秉承同样的理念,对中西领域中相关理论内涵进行深入研究,以寻求和谐的互释互通。笔者尝试用中国画论中的“三远”法对叙事学视角理论进行全新阐释也正是缘于这个初衷,探究跨文化和谐的叙事视角,对该领域的研究做一定的构建补充。

参考文献:

[1]吴孟复.中国画论[M].合肥:安徽美术出版社,1995:66.

[2]刘继潮.游观:中国古典绘画空间本体诠释[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011:33.

[3] LAKOFF G, JOHNSON M. Philosophy in the flesh—the embodied mind and its challenge to western thought [M]. New York: Basic Books, 1999.

[4]马新国.西方文论史[M].北京:高等教育出版社,2002:144.

[5][俄]谢·安东诺夫.短篇小说写作技巧[M].重庆:重庆出版社,1985:113.

[6]谭君强.论叙事作品中“视点”的意识形态层面[A].祖国颂主编.叙述学的中国之路[C].北京:中国社会科学出版社,2006:47.

[7]伍茂国.现代小说叙事伦理[M].北京:新华出版社,2008:152.

[8]李丹.叙述视角与意识形态——兼论后现代元小说的叙述视角[J].江西社会科学, 2010(2):39.

[9]David Herman. Hypothetical Focalization[J].In Narrative,1994,2(3):230-253.

[10]Manfred Jahn.Windows of Focalization:Deconstructing and Reconstructing a Narratological Concept[J].In Style,1996,30(2):243-251.

[11]申丹.视角[J].外国文学,2004(3):54.

[12]热拉尔·热奈特.叙事话语·新叙事话语[M].王文融译.北京:中国社会科学出版社,1990:127-130.

[13]孟繁华.叙事的艺术[M].北京:中国文联出版公司,1989:42-43.

[14]刘守兰.英美名诗解读[M].上海:上海外语教育出版社,2003:247.

作者简介:

纪 琳(1978— ),女,江苏常州人,硕士,广西大学行健文理学院讲师;研究方向:比较文学。