新疆可可托海稀有矿工业遗产景观的保护模式

文·图◎罗英

工业遗产是在近现代工业化的发展过程中留下的物质文化遗产和非物质文化遗产的总和,是文化遗产中不可分割的一部分。在近现代发展进程中,工业遗产具有重要历史价值,保护工业遗产就是保持人类近现代文明的传承。它见证了工业活动对场所历史和今日社会所产生深刻的影响。

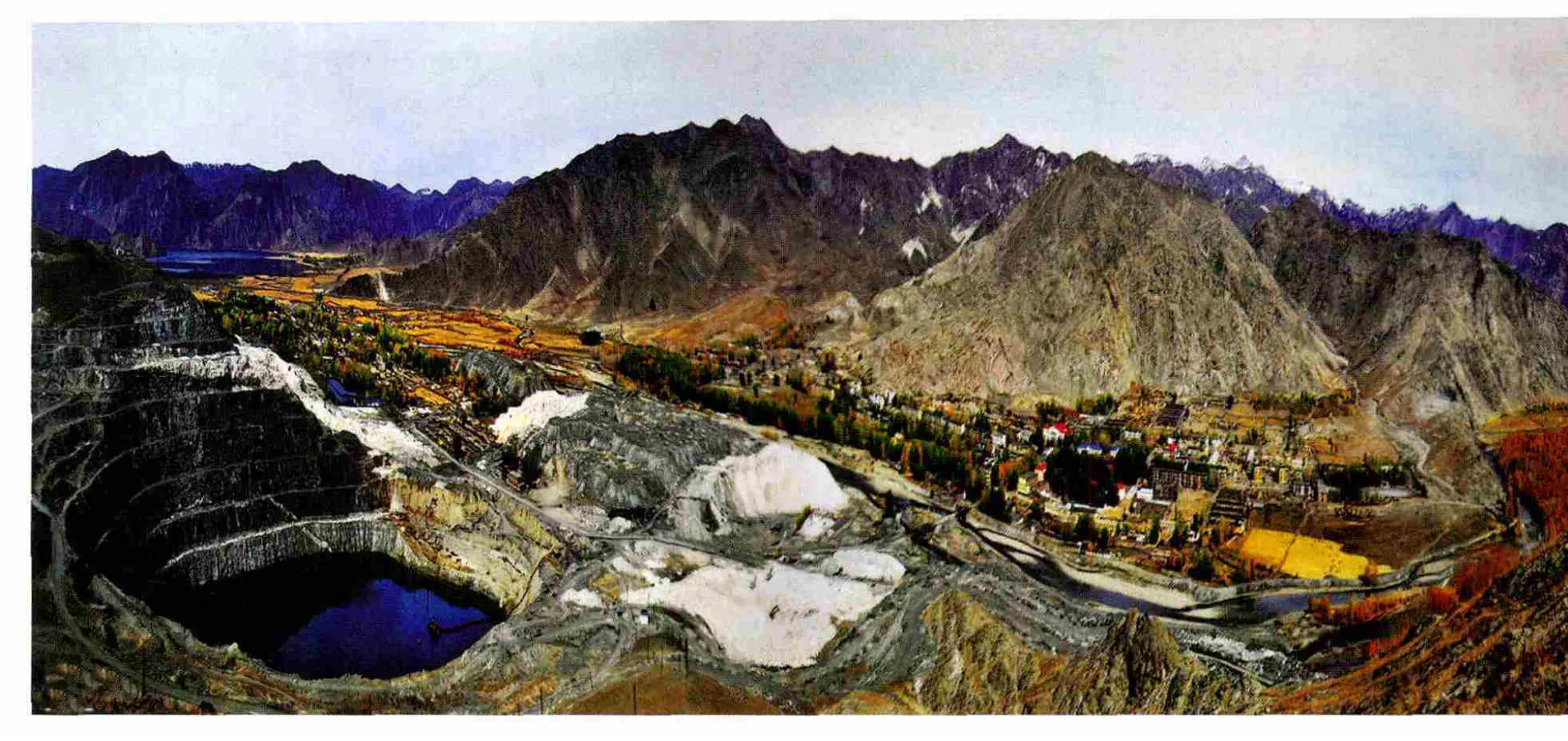

1.可可托海“地质三号矿脉”的工业景观

2.3号矿脉的硕大采矿坑

可可托海稀有矿工业遗产的现状

新疆可可托海国家地质公园,地处新疆东北部的富蕴县境内,由“世界地震博物馆”之称的卡拉先格尔地震断裂带、“北国江南”之誉的可可苏里风景区、“中国第二寒极”伊雷木湖及著名的额尔齐斯大峡谷四大景区组成,形成了许多深沟峡谷,成为集山景、水景、草原、奇特象形山石、淘金、温泉等于一体的丰富自然景观组合区。针对国家地质公园内的矿工业遗产已得到较多的重视与保护,但是对可可托海境内享有盛誉的“地质三号矿脉”以及具有六七十年历史的旧厂房建筑群仍需进一步保护。

可可托海稀有矿工业遗产的主要问题

管理体制不健全,口径不一致,政出多门 即使是受国家重点保护的可可托海国家地质公园亦存在着问题。地质公园其直接管理部门、经营管理部门,上级主管部门各不相同。另外,可可托海稀有矿隶属于新疆有色集团,因此可可托海矿的基础建设发展与转型又与有色总公司的整体战略规划息息相关。多部门直接或间接从事规划、管理与经营。这种多重管理会导致各集团间利益相互纷争,不利于国家公园自然资源的保护、开发与管理。再加上可可托海国家地质公园景区范围广,管理者、开发商与执行者在工作上不易沟通交流难免会各行各事,形成管理死角,而景区管理经营的不到位与疏于维护往往会导致自然资源的过度开发与利用,导致景区质量严重下降的恶果。

矿山工业的开采对原初自然环境已造成严重破坏 工业景观如何与自然景观有机融合,是摆在可可托海稀有矿工业遗产整体规划与建设的一个难题。享有盛誉的“地质三号矿脉”经过几十年的过度开发,已采挖移走了两座大山,现遗留的是掘地深千尺后的硕大采矿坑,其开采遗留的矿渣沿额尔齐斯河岸堆积数公里长,严重影响了周边景观。应当对工业遗迹进行生态景观改造,使之重焕生命力,让它承载的工业文脉与国家公园的自然景观和谐相融,做到自然遗产与工业遗产的双重保护与继承。

工业遗产保护不健全 随着时间的流逝,城镇化建设的兴起,矿区已不具备生产功能,可移动的工具、设备用品等工业文物得不到健全的保护。但是,它们曾担负着偿还国债的重任,是父辈们吃苦耐劳的记忆。如果将它们用于景观,不但可以保护工业遗产,还可以通过他们将记忆以及精神延续给下一代。

另外,不可移动的工业建筑群面临着被拆除和日趋衰败的危险。这些旧厂房建筑群已有六七十年的历史,若政府不加以保护利用,认为这只是过时的工业技术的代表,就会随着时间的流逝和矿山的停产而在人们的视线里甚至在记忆中消失。这种片面的认识,会导致该段历史与文化的缺失,弥足珍贵的工业遗产因没有得到足够的重视与保护,在所谓的景区重建工程和安居工程中不知不觉地消亡。

景观提升与矿脉原本面貌的不平衡 随着旅游活动的开展,不可移动的工业遗址与建筑会在旅游开发中受到不同程度的破坏。“三号矿脉”已成为可可托海旅游的必游之地,随着游客的增加和旅游设施的不断完善,“三号矿脉”在进行景观提升后,满足了游客的观光需要,但矿脉的原本面貌已不复存在,这种景观改造值得深思。

非物质工业文化的保存缺乏整体性和系统性 许多数据记录、契约合同、票证簿册及企业档案均为纸质文件,很难长久保存。这部分也是珍贵的资料,具有一定的实际研究价值。

可可托海风景区工业遗产的整体创造模式

工业遗产作为文化遗产的组成部分,其保护与利用模式也可借鉴文化遗产的保护利用。因此在吸收吴良镛院士提出的“积极保护、整体创造”论思想内核的基础上,借鉴周岚博士的保护八论,可可托海国家地质公园与工业遗产的整体积极保护与利用可以采用以下模式。

4.新疆可可托海国家地质公园景观

从静态的工业遗址到动态发展的工业博物馆模式

每个地区都有自己的发展历史和足迹,工业建筑遗址就像是该地区的历史记忆库,将其改造成博物馆是对地区历史和文化的重新认识和回归。工业博物馆模式可以很好地保护和展示可移动的工业文物及非物质的工业文化。将旧的厂房改造成工业博物馆的主体,进行再生利用,为老厂房注入新机,延续工业文明的历史文脉,创造再生效益,带动区域可持续发展,从而实现对工业遗产的有效保护。

通过合理、科学的规划设计将一些旧厂区分期改造成工业博物馆,一方面不仅积极有效的保护和利用了工业的不动产,对原有工业场地进行了保留与合理应用。另一方面,分门别类的保护展示与场地密切相关的工业文物和非物质工业文化,又是对场地精神的一种继承与记忆。历历在目的厂房、流水线、物件、器具、产品与相片等,可以作为教育传递给游客与下一代。结合场地记忆,一些遗弃的机组和机械组建在进行保护处理后,可以作为工业博物馆周边的景观设计中的景观小品雕塑,见证曾经的老故事;一些感人的故事还可以镌刻在由老厂房建材砌成的景墙上,斑驳的墙垣与真人事迹无疑会给场地注入精神内核。工具箱里开满了芦花,废弃的电解槽里云杉青翠,传送带上绿草如毯,靠在齿轮状的坐凳上,品着工作台上飘香的老茶,旧物新景重新焕发出勃勃的生命力。

工业博物馆的建设应是可持续发展的。随着可可托海矿的停产,但喀拉通克铜镍矿、哈密矿、青河矿、阜康冶炼厂等的投产,工业博物馆也将随时代的变迁内容不断增加,不断地发展。工业博物馆可以规划为分期分步建设,逐步展示我国有色工业的发展史和走过的光辉历程。

从孤立的工业历史保护到整体工业遗产的景观文化创造模式

随着旅游的深入,工业遗产景观整体保护应当与国家公园的景观创造有机融合,在保护中创新,在继承中发展。将工业遗产的保护、历史片段的整合与国家公园的整体规划设计结合,系统规划整体创造,塑造富有历史内涵的景观文化空间。

由于工业文化资源与自然景观资源相互交织在一起,各个资源点彼此之间孤立分散,应脱离“孤岛式”保护模式,全面规划,整体保护。加强工业文化与自然资源间的系统联系,在各界面间有机协调,通过串联、交织、强调、融合等手段突出规划设计的整体性,同时各部分在构成、内容与肌理上又要保持各自的特色,形成部分与整体的统一协调。

“三号矿脉”是核心工业景观,一号矿脉、二号矿脉、四号矿脉与废弃的沿额尔齐斯河岸一侧的数公里长矿渣堤等工业遗迹群,可以采用生态技术进行生态修复,形成绿色的景观长廊,与国家公园的自然景观融合串联,各矿脉进行功能分区,整体规划全面保护。原有的八七选矿厂、水电站以及相关加工冶炼场地、仓库可以保留原有建筑框架,改变其使用功能,改建成工业博物馆、工业展览馆、科普教育体验区和园区服务管理中心及游客集散中心等。

从工业技术的历史保护到社会公众参与和政策支持的公共保障模式

对自然与文化遗产的保护,表面上看是专业问题和技术问题,但归根到底属于社会问题。自然与文化遗产的保护与实施牵涉多种社会利益的重新分配,不可避免地会影响到各利益主体,因此如何在各利益主体间建立合理的利益责任机制,是一个长期而必不可少的过程,需要建立起一系列的法律法规,以及政府和地方的保障措施,同时公民的教育普及也必不可少。

如果保护工作过于专业化,缺乏一定的群众基础,保护措施实施的效果会大大折扣。因此,在对工业遗址和工业技术进行保护时,应考虑该地区原住民的利益与需求,将工业遗址的整体发展、社会共同进步与住区群众的利益关联考虑,突出公共政策的支持与保障性,才能实现国家公园和工业遗址的积极保护与可持续发展。采用广泛收集多方建设意见的方法,既考虑原住民的需求,又考虑矿区可持续生态发展和集团利益的协调,实行社会公众参与和政策支持的公共保障模式。