铜镍矿床地球化学模式在西澳州Cattle Creek地区的找矿应用

李 健 王 凡 胡中国 伍光锋

中化矿山总局地质研究院,河北涿州 072754

铜镍矿床地球化学模式在西澳州Cattle Creek地区的找矿应用

李健*王凡胡中国伍光锋

中化矿山总局地质研究院,河北涿州 072754

提要根据已建立的铜镍矿床地球化学模式,通过对Cattle Creek 地区土壤地球化学测量数据(Ni、Cu、Au、Pb、Zn、W、Sn、Bi、Cr、Co、Ag、Mo元素)处理、分析、综合研究,建立相应矿床的地球化学模式,认为在西澳州Cattle Creek地区是寻找铜镍矿床最有远景地区,找矿潜力很大。

铜镍矿床地球化学模式Cattle Creek 地区

通过对西澳州Cattle Cr eek地区土壤地球化学测量数据处理、分析、综合研究,建立相应矿床的地球化学找矿模式,与国土资源部“八五”科技攻关项目中已建立铜镍矿床区域地球化学找矿模式进行对比研究,可以在找矿靶区圈定、基础地质研究、成矿构造研究、成矿规律研究、以及矿产资源潜力的定性、定量预测中发挥重要的作用【1】。因此,研究西澳州Cattle Cr eek地区基性-超基性岩分布区是否有铜镍矿床和含矿岩体的存在具有重要意义,以期对后期找矿工作提供理论参考。

1 铜镍矿床地球化学模式的建立

1.1区域地质背景

澳大利亚西澳州Cattle Cr eek地区位于北澳大利亚克拉通内金伯利地块东缘,霍尔斯克里克(Halls Cr eek)活动带上,该活动带形成于古元古代(约1860~1830Ma),发育有多条区域性深大断裂,距离研究区最近的为霍尔斯克里克(Halls Cr eek)断裂带。活动带缘于前金伯利(proto-Kimberley)克拉通与塔纳米(Tanami)克拉通的碰撞,而前碰撞-同碰撞-后碰撞过程中火山活动强烈并发育有大量的基性-超基性侵入岩体。

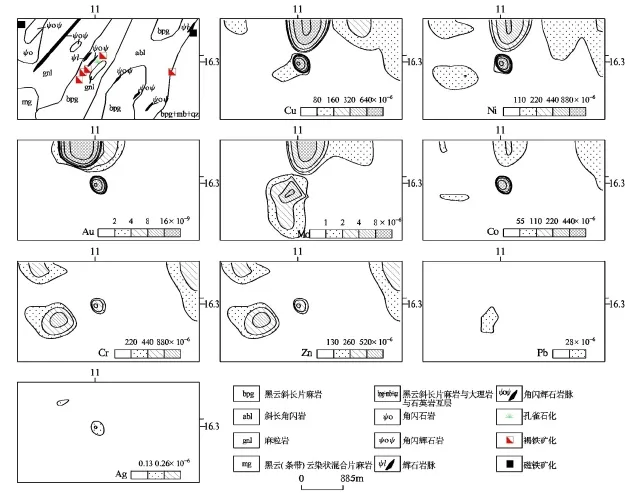

研究区内发现多处基性-超基性岩体及岩脉。岩体面积不大,不超过0.5km2,主要岩性为角闪辉石岩、角闪石岩、斜长闪辉岩等,局部可见岩相分带,显示了岩浆的分离结晶作用;岩脉规模差异较大,走向以北东为主,主要包括角闪辉石岩脉、辉石岩脉斜长闪辉岩脉等。基性-超基性岩体及岩脉的围岩主要为麻粒岩、黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、混合片麻岩等(图1)。

霍尔斯克里克(Halls Cr eek)活动带中的区域性深大断裂可将其分为西带、中带、东带三个次级构造带,其中中带又是一条受构造线控制的北东向展布的Ni-Cu-Co-PGE-Cr成矿带。迄今为止,在该活动带上已发现多个铜镍硫化物矿床,其中萨凡纳(Savannh)铜镍矿床仅距离研究区向西约十几公里【2】。

1.2区域地球化学特征

1∶5万土壤地球化学测量数据统计成果显示,相对于地壳丰度,研究区土壤测量中Cu、Sn、Cr、Co、Ni、W、Ag元素含量偏高,Pb、Zn元素含量与地壳丰度基本一致,Mo、Au、Bi元素含量偏低。变异系数显示Cu、Au、Ni、W、Ag、Mo、Zn、Co、Cr分异能力较强。因此,本区具备寻找铜镍硫化物矿床的地球化学条件。

图1 研究区地质图(据王凡,2013)Fig.1 Geologic map of Cattle Creek Area(Introduction to Wangfan,2013)1.黑云斜长片麻岩;2.斜长角闪片麻岩;3.斜长角闪岩;4.大理岩;5.麻粒岩;6.混合片麻岩;7.黑云斜长片麻岩与大理岩与石英岩互层;8.角闪石岩;9.角闪辉石岩;10.斜长闪辉岩;11.辉石岩脉;12.角闪辉石岩脉;13.斜长闪辉岩脉;14.孔雀石化;15.褐铁矿化;16.磁铁矿化;17.断层;18.地层产状;19.片麻理产状;20.地质界线

通过对原始数据进行聚类分析,全区12种元素分为两群:第一群为Cu、Ni、Au、Zn、Co、Cr、Mo(相关系数取 0.2),主要分布在基性—超基性侵入岩上,反映为铜镍矿化元素组合;第二群为Ag、W、Bi、Sn、Pb(相关系数取0.2),主要分布在与岩体接触的岩性上,其中W、Bi、Sn、Pb,反映与岩体有关的中高温热液元素组合(图2)。

从图2可以看出,铜镍矿化元素组合(Cu、Ni、Au、Zn、Co、Cr、Mo),浓集趋势明显,总体沿NE向展布,主要出露的岩性包括角闪岩、角闪辉石岩、斜长角闪岩、黑云斜长片麻岩。该区基性-超基性小岩体和岩脉的侵入,说明该元素组合与其关系密不可分,对于寻找铜镍矿产起到直接的指示性作用。中高温热液元素组合(Ag、W、Bi、Sn、Pb),浓集趋势明显,总体沿NE向展布出露的岩性包括黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、斜长石英岩。

另外,从图2中可以看出Ag、W、Bi、Sn、Pb元素组合高背景值主要分布在Cu、Ni、Au、Zn、Co、Cr、Mo元素组合的外围,仅一小部分分布在内部,说明Ag、W、Bi、Sn、Pb元素组合对于寻找铜镍矿产起到间接的指示性作用。

1.3研究区地球化学异常特征

通过1∶5万土壤地球化学测量,在研究区内圈定三处甲类综合异常区AP1、AP2和AP3,见图3。

1.3.1A P1甲类综合异常异常呈不规则状,总体呈NE向展布,主要由Cu、Ni、Au、Mo、Co、Cr、Zn等元素组成,多个浓集中心,异常套合较好,面积为4.93km2。衬度较高的元素为Au、Cu、Ni,规模较大的元素是 Cu、Ni、Au、Mo。其中Cu的极大值为24910×10-6,均值为 2510.618×10-6,Ni的极大值为18 420×10-6,均值为1764.500×10-6,Au的极大值为272×10-9,均值为72.326×10-9,Cu、Ni均超过工业品位。Cu、Ni、Au、Mo、Co元素均达到3级浓度带, Cr、Zn、Ag元素为2级浓度带,Pb为1级浓度带(见表1)。

图3 研究区综合异常图(据王凡,2013)(此图坐标数据同图1)Fig.3 Comprehensive anomaly map of Cattle Creek Area(Introduction to Wangfan,2013)1.黑云斜长片麻岩; 2.斜长角闪片麻岩; 3.斜长角闪岩;4.大理岩;5.麻粒岩;6.混合片麻岩;7.黑云斜长片麻岩与大理岩与石英岩互层;8.角闪石岩;9.角闪辉石岩;10.斜长闪辉岩;11.辉石岩脉;12.角闪辉石岩脉;13.斜长闪辉岩脉;14.孔雀石化;15.褐铁矿化;16.磁铁矿化;17.断层;18.综合异常范围及编号;各元素异常下限(T):T(Au)2×10-9;T(Ag)0.13×10-6;T(Cu)80×10-6;T(Pb)28×10-6;T(Zn)130×10-6;T(W)3×10-6;T(Sn)6×10-6;T(Mo)1×10-6;T(Bi)0.5×10-6;T(Cr)220×10-6;T(Co)55×10-6;T(Ni)110×10-6。

图2 研究区场强特征叠置图(研究区地质图图例同图1)Fig.2 Overlaid map of field intensitycharacteristics (cutline is same with Fig 1 )

表1 AP1甲类综合异常参数统计表Table 1 Statistical table of AP1 category A compositive abnormity parameter

异常位于麻粒岩、黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩中,区内角闪石岩、角闪辉石岩基性-超基性侵入岩体和辉石、角闪辉石基性-超基性侵入岩脉发育。异常中心多位于侵入岩体和岩脉的中心及周边。异常区西北部岩体和东北部岩脉均有磁铁矿化,异常区中部角闪辉石岩脉附近矿化强烈,主要有孔雀石化和褐铁矿化(见图4)。

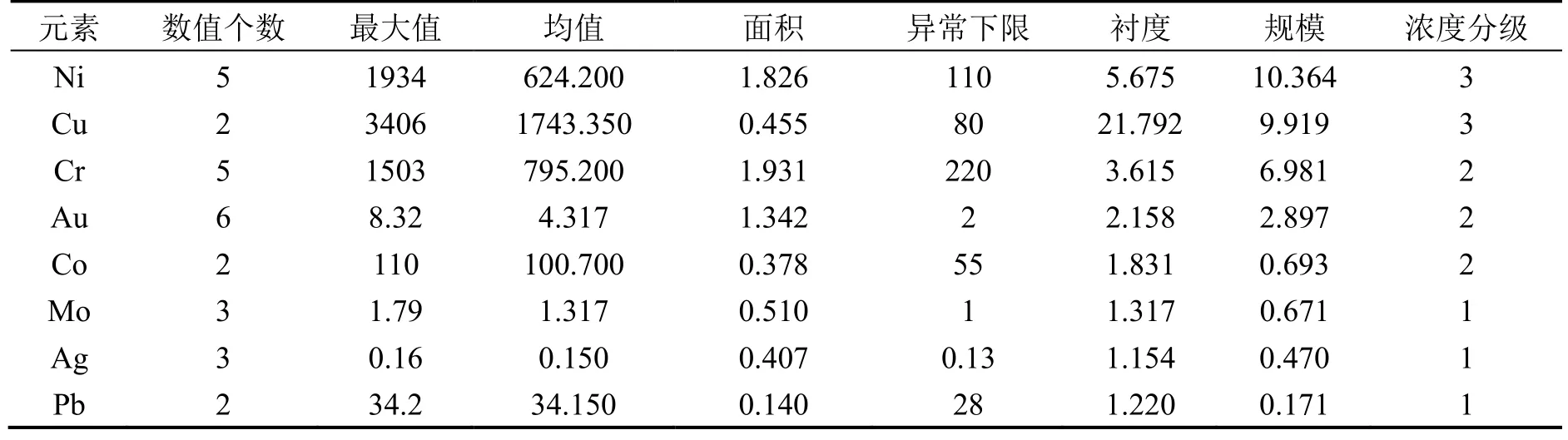

1.3.2AP2甲类综合异常异常呈条带状,总体呈NS向展布,主要由Ni、Cu、Cr、Au、Co等元素组成,多个浓集中心,异常套合较好,面积为5.43km2。衬度较高的元素为Cu、Ni、Cr、Au,规模较大的元素是 Ni、Cu、Cr、Au,。其中 Cu的极大值为3406×10-6,均值为1743.350×10-6,超过边界品位;Ni的极大值为 1934×10-6,均值为624.2×10-6,接近边界品位。Cu、Ni元素均达到3级浓度带, Cr、Au、Co元素为2级浓度带,其余元素为1级浓度带(见表2)。

图4 AP 1甲类综合异常剖析图Fig.4 Compositive abnormal profile of AP1 category A

表2 AP2甲类综合异常参数统计表Table 2 Compositive abnormal parameter statistical table of AP2 category A

异常位于黑云(条带)云染状混合片麻岩、黑云斜长片麻岩、麻粒岩和斜长角闪岩中,并发育有角闪辉石岩基性-超基性侵入岩体及岩脉和斜长闪辉岩基性-超基性侵入岩体,区内发育两条北东走向的逆断层,受断层控制,异常被两条断层分割,主要分布在异常区的北部和南部,异常中心多位于侵入岩体和岩脉的中心及周边。异常区北部矿化强烈,主要有孔雀石化和褐铁矿化(见图5)。

图5 AP 2甲类综合异常剖析图Fig.5 Compositive abnormal profile of AP2 category A

表3 AP3甲类综合异常参数统计表Table 3 Compositive abnormal parameter statistical table of AP3 category A

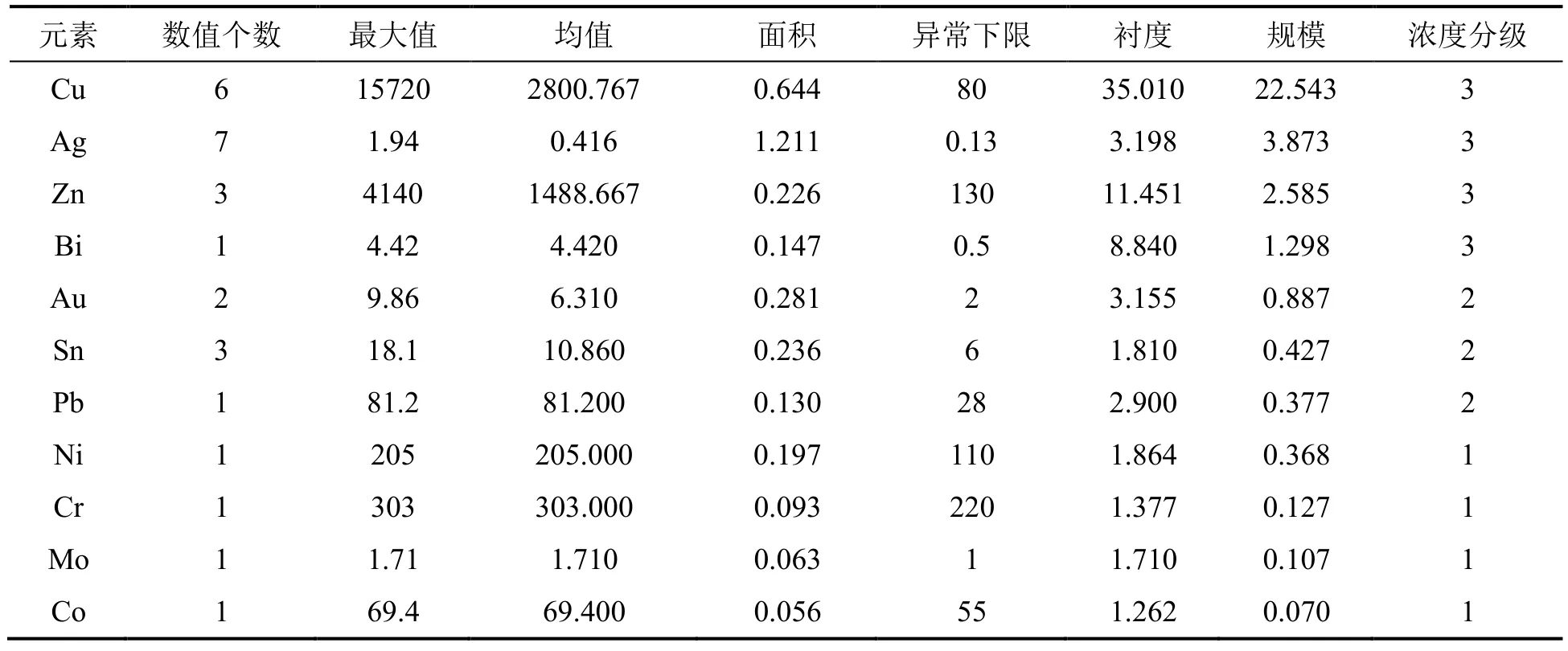

异常位于黑云斜长片麻岩和黑云斜长片麻岩与大理岩与石英岩互层中,异常区外围西部发育有角闪辉石岩超基性侵入岩体和斜长角闪岩,区内发育有两条北东向逆断层,受断层控制,异常被夹在两条断层中间。区内矿化强烈,主要有孔雀石化、褐铁矿化和磁铁矿化(见图6)。推测异常区下部存在隐伏岩体。

2 铜镍矿床地球化学模式对比

2.1地质背景对比

铜镍硫化物矿床是一种岩浆岩专属性非常强的矿床,在时间和空间上与镁铁质-超镁铁质侵入岩紧密共生。多分布在活动带两大地质单元交接处、深大断裂两侧次级断裂控制的基性-超基性小侵入体中。含矿岩体矿化蚀变强烈,分异性好【3】。

研究区位于北澳大利亚克拉通内金伯利地块东缘,霍尔斯克里克(Halls Cr eek)活动带上,发育有多条区域性深大断裂,距离研究区最近的为霍尔斯克里克(Halls Cr eek)断裂带,区内有多个基性-超基性小岩体侵入。区内矿化强烈,主要有孔雀石化、褐铁矿化、磁铁矿化和电气石化。

通过与铜镍矿床地球化学模式对比,研究区的地质背景和已有的铜镍硫化物矿床存在的地质背景具有相同之处,认为在该区具备能寻找到铜镍硫化物矿床和含矿岩体的地质条件。

2.2区域地球化学特征及异常特征对比

铜镍硫化物矿床存在的区域地球化学特征为:有Fe2O3、MgO、Ni、Cr、Co、V、Ti等铁族元素组合的区域高背景带或异常带出现,反映赋矿地层和基性-超基性侵入岩带的分布。成矿元素为Cu、Ni。Cu、Ni异常有明显浓集中心,并有良好的浓度分带,如出现中带异常或内带异常,是近矿的指示标志,是出露矿和浅表矿的指示,其中异常外带一般包围含矿岩体。隐伏Cu、Ni矿上方一般没有明显Cu、Ni异常显示或有很弱的异常显示,如出现 As、Cd、Ag、Sb、Ba、B、Hg和Mo等中低温元素异常,可能指示隐伏Cu、Ni、Cr等隐伏矿【4】。

研究区地球化学特征显示Cu、Ni呈高背景,且分异能力极强。异常特征显示Cu、Ni异常浓集中心明显,为3级异常,并有良好的浓度分带,且铜镍矿化元素组合(Cu、Ni、Au、Zn、Co、Cr、Mo)和中高温热液元素组合(Ag、W、Bi、Sn、Pb)的组分分带明显,异常范围包围基性-超基性小岩体。

通过模式对比,认为在该区具备能寻找到铜镍硫化物矿床和含矿岩体的地球化学条件。

图6 AP 3甲类综合异常剖析图Fig.6 Compositive abnormal profile of AP3 category A

3 结论

通过系统研究地质、化探资料,建立了相应的铜镍矿床地球化学模式。

AP1和AP2异常主成矿元素为Cu、Ni、Au。 Cu、Ni异常浓集中心明显,均为3级浓度分带,且极大值均超过或接近边界品位,是直接的指示性元素;其余元素异常与Cu、Ni异常呈包围关系,为间接的指示性元素。AP1和AP2异常中均有基性-超基性小岩体侵入,且矿化反应强烈,主要为孔雀石化、褐铁矿化,异常外围还存在电气石化。综合分析认为在研究区内的 AP1和 AP2异常中能寻找到铜镍硫化物矿床。

AP3异常与AP1和AP2异常不同的是主成矿元素为Cu、Zn,Ni异常微弱,Cu、Zn异常浓集中心明显,均为3级浓度分带,且极大值均超过或接近边界品位,其余元素异常与之呈包围关系。AP3异常中无基性-超基性小岩体侵入,但就元素组合分析推断下部存在隐伏岩体,异常中矿化反应强烈,主要为孔雀石化、褐铁矿化和磁铁矿化。综合分析认为在AP3异常中可能寻找到含矿岩体。

1 刘应忠.铜镍矿床地球化学模式的应用[J]贵州地质.2008,25(03):208

2 王凡,李健,胡中国,等.西澳州Cattle Creek地区铜镍硫化物矿床成矿潜力探讨[J].化工矿产地质.2014,36(02):85~86

3 向运川,任天祥,牟绪赞,等.化探资料应用技术要求[M].地质出版社.2010:114

4 向运川,任天祥,牟绪赞,等.化探资料应用技术要求[M].地质出版社.2010:114

Abstract

We build the geochemical model and find that there is a great prospecting potential in Cattle Creek Area after comprehensively analyzing the geochemical data including some elements of Ni、Cu、Au、Pb、Zn、W、Sn、Bi、Cr、Co、Ag and Mo according to the existing geochemical model of copper-nickel deposit.

THE GEOCHEMICAL MODEL APPLICATION IN COPPER-NICKEL DEPOSIT OF CATTLE CREEK AREA, WESTERN AUSTRALIA

Li JianWang FanH u ZhongguoWu Guangfeng

Geological Institute of China Chemical Geology and Mine Bureau ,Zhuozhou, Hebei, 072754, China

copper-nickel deposit, geochemical model, Cattle Creek Area

P618.4:P632.1

A

1006-5296(2015)03-0205-08

* 第一作者简介:李健(1986~),男,地球化学专业,助理工程师

2015-10-20;改回日期:2015-11-16