新疆五地州定居牧民收入来源研究

苏尤力其米克,杨奎花,木尼热,王惠(新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所,新疆乌鲁木齐830000)

新疆五地州定居牧民收入来源研究

苏尤力其米克,杨奎花,木尼热,王惠

(新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所,新疆乌鲁木齐830000)

新疆是我国六大畜牧业大区之一,也是游牧为主的少数民族聚居区。实施牧民定居工程以来,传统游牧方式也开始向现代定居兴牧方式转变,牧民生产方式和生活水平都发生了较大变化。本文通过调查南北疆五个地州定居牧民的收入来源,找出不同层次收入群体的收入来源和差异性,探讨进一步提高定居牧民收入的可行对策建议。

定居牧民;收入来源;调查分析;新疆

1 研究区概况

根据新疆牧民定居的具体情况,按照地理位置、民族特色、定居情况特征的不同,本文选择调查阿勒泰地区福海县(北疆、哈萨克族)、塔城地区裕民县(北疆、哈萨克族)、巴音郭楞蒙古自治州(南疆、蒙古族)、喀什地区塔什库尔干县(南疆、塔吉克族)、克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县(南疆、柯尔克孜族)五个典型区。该五个区域在新疆南北疆定居牧民工程中具有鲜明的民族特征、游牧传统,作为定居牧民收入来源研究的样本区,具有一定的代表性。

2 调查方法和数据分析

2.1调查方法

通过入户访谈和问卷调查方法,对新疆南北疆五个样本区定居牧民150户进行了收入来源的调查。

2.2数据分析

2.2.1定居牧民收入层次分析

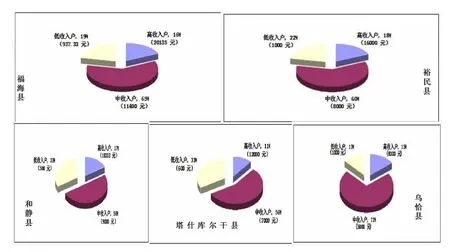

通过五个样本区调查发现,中等收入群体占比较大比重,北疆人均纯收入水平比南疆要高。见图1。

2.2.2不同收入层次家庭与人均收入分析

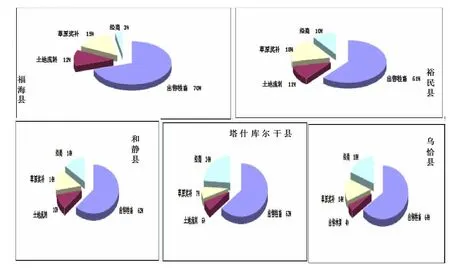

通过五个样本区调查发现,收入层次清晰,差距明显。北疆人均收入水平差距较大,南疆相对较小。高、低和中、低收入差距较大,低收入群体收入水平较差。见图2。

图1 样本区不同收入群体所占比重

图2 样本区不同收入层次家庭及人均收入水平

2.2.3不同层次收入户与收入来源分析

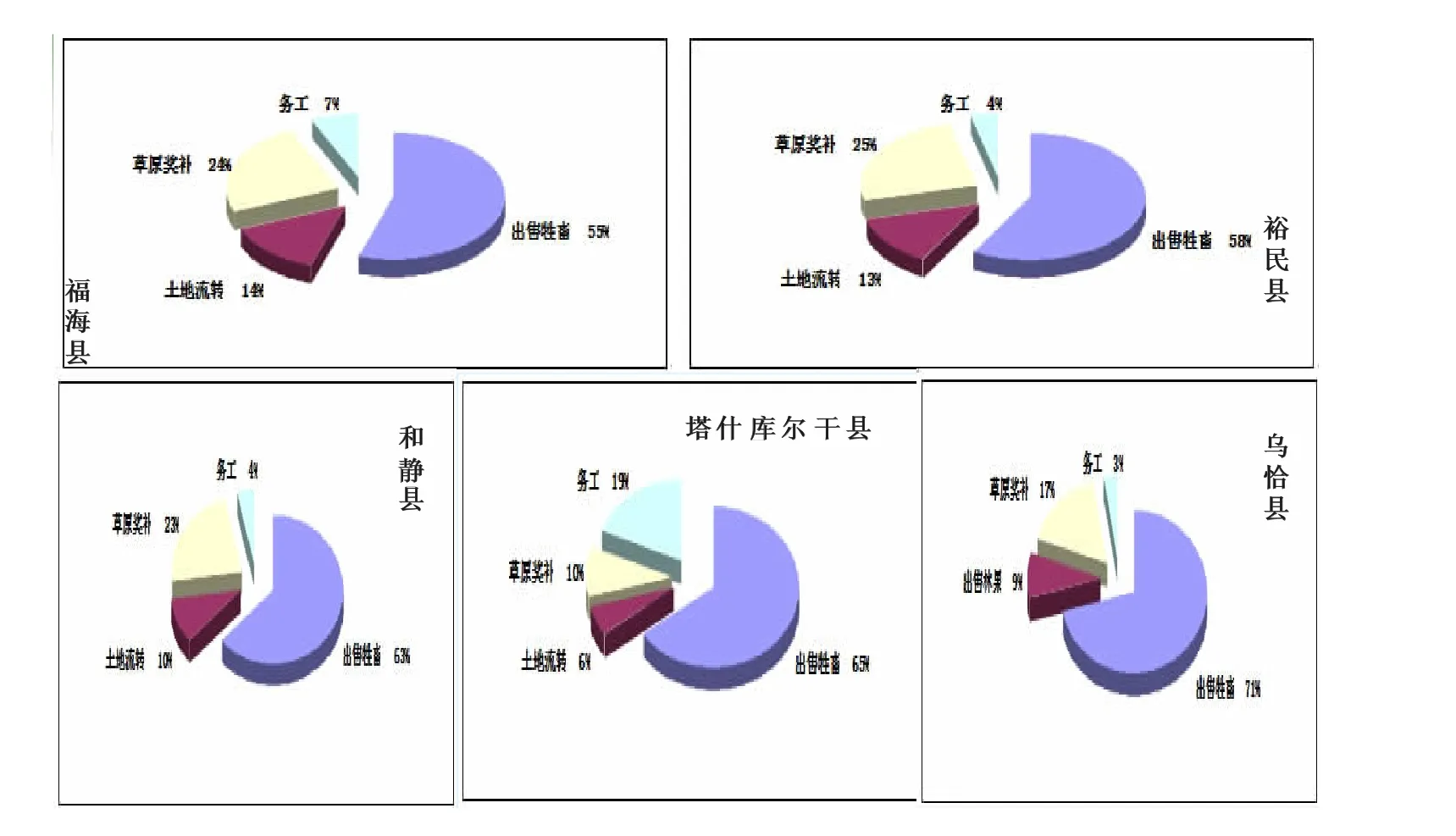

通过五个样本区调查发现,高收入群体中,“出售牲畜”收入占总收入比重最大;“经商”收入中,南疆此项收入所占比重比北疆高的多。见图3。

图3 样本区高收入户收入来源

中收入群体中,“出售牲畜”收入占总收入比重最大;“务工”收入中,南疆塔什库尔干县表现较为明显,此项收入所占比重较大,其余地区均表现一般。见图4。

图4 样本区中收入户收入来源

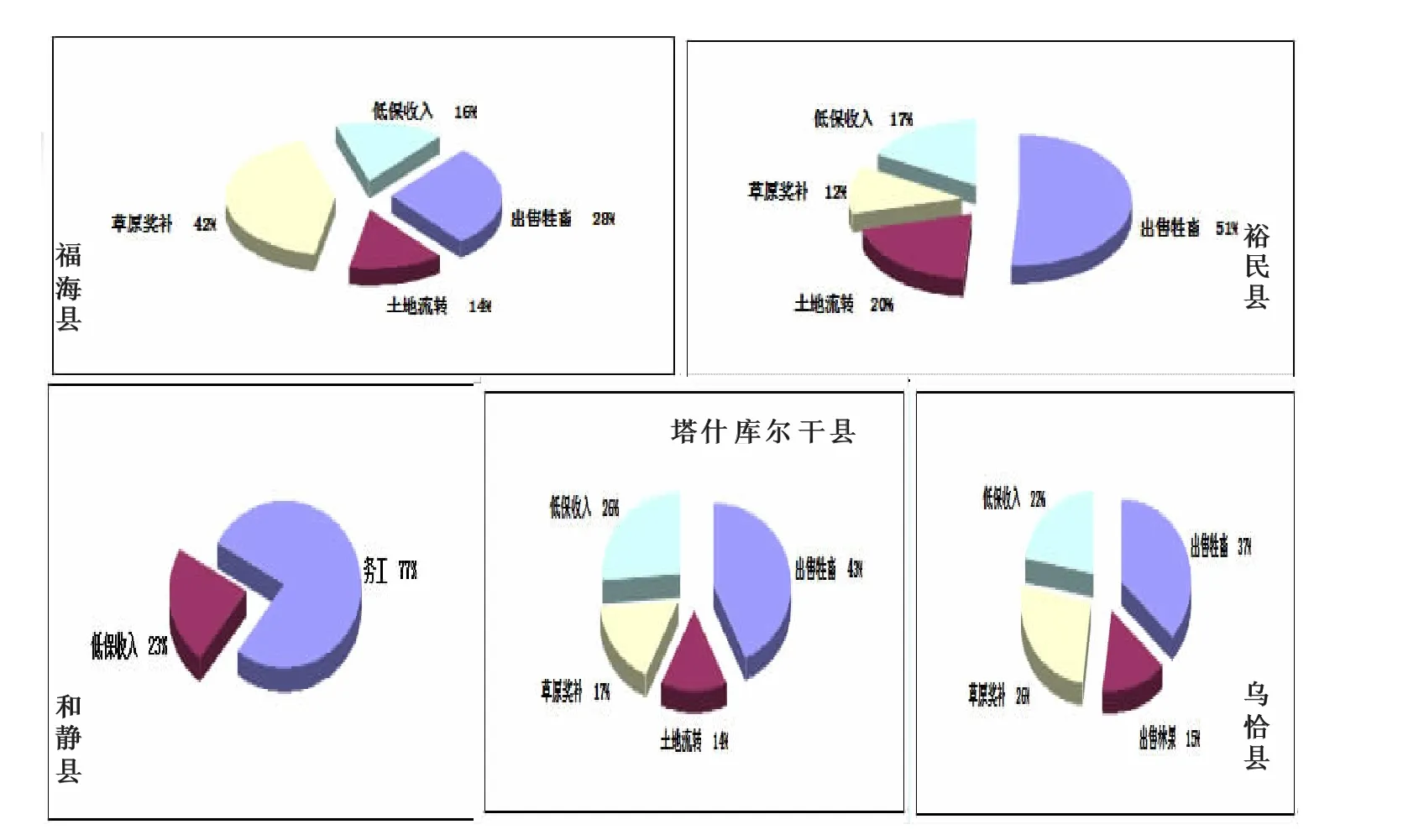

低收入群体中,“出售牲畜”收入占总收入比重明显;“低保”收入中,南疆此项收入所占比重比北疆要高。(但和静县此群体中收入来自于“低保”和“务工”,不同于其他地方)。见图5。

图5 样本区低收入户收入来源

3 定居牧民收入来源的综合分析

通过上面对查阿勒泰地区福海县(北疆、哈萨克族)、塔城地区裕民县(北疆、哈萨克族)、巴音郭楞蒙古自治州(南疆、蒙古族)、喀什地区塔什库尔干县(南疆、塔吉克族)、克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县(南疆、柯尔克孜族)五个典型区数据分析可以看出不同收入群体的收入来源有明显差距,但同时也存在一些风险。

3.1畜牧业稳固收入基础

通过调查我们发现,样本区中畜牧业收入占比重较大,对收入影响比较稳定。从高收入群体情况看,福海县单独一级,占比70%;其余四个县区在60%~70%之间。从中收入群体情况来看,乌恰县单独一级,占比71%;和静县和塔什库尔干县处于一级,占比在60%~69%之间;裕民县和福海县处于一级,占比在50%~60%以内。从低收入群体来看,只有裕民县处于50%~59%,其余四县均处于49%以内,尤其是和静县为0%,这是因为和静牧民定居村附近有大型企业(和钢、番茄加工、辣椒加工厂等),同时还可以到附近农区捡棉花。牧民务工不是打零工,而是更稳定的工作,所以已经不从事农牧业。见表1。

表1 “牲畜出售”所占收入比重分级情况

3.2经商提升收入水平

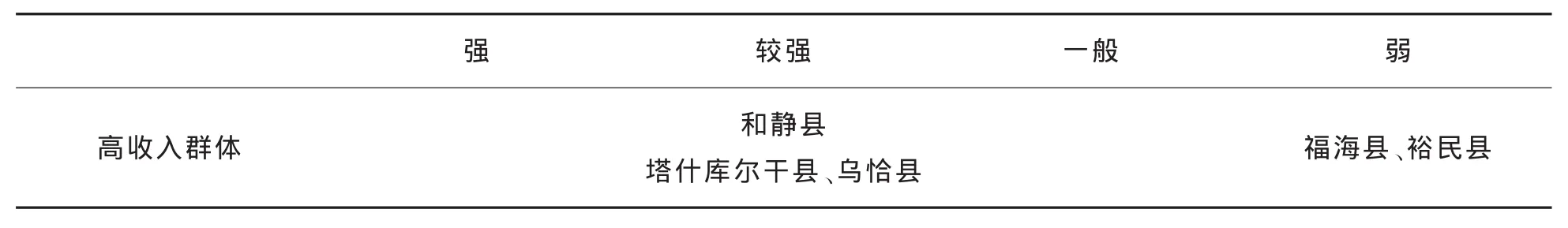

通过调查我们发现,样本区中经商的只有高收入群体,我们依据高收入群体收入来源“出售牲畜+土地流转+草原奖补+经商”组合,按照“经商”所占收入比重排名分类。

我们可以看出,在5个样本区中,有和静县、塔什库尔干县、乌恰县三个县的“经商”收入比重位居第二位,贡献突出;福海县、裕民县排名第四位,贡献较弱,但裕民县“经商”所占收入比重仍占到10%。这说明,总体上“经商”对高收入群体收入的贡献程度较为明显。见表2。

表2 样本区高收入群体“经商”对收入影响度

3.3务工增收效果一般

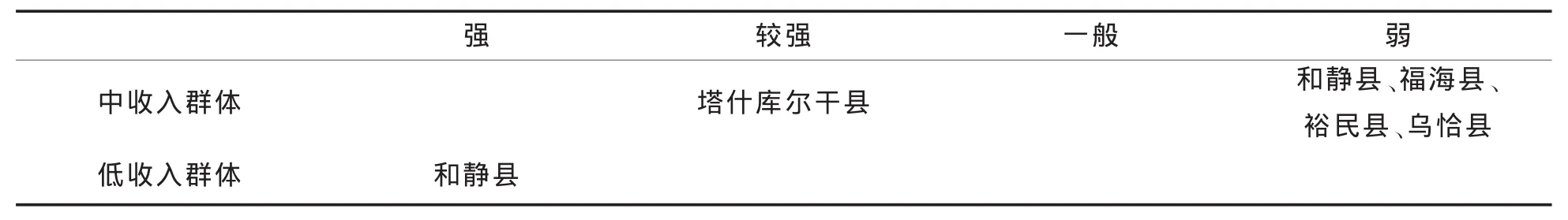

通过调查我们发现,样本区中经商的有中收入群体和和静县的低收入群体,我们依据中收入群体收入来源“出售牲畜+土地流转+草原奖补+务工”和和静县“务工+低保收入”组合,按照“务工”所占收入比重排名分类。

我们可以看出,在5个样本区中,中收入群体中只有塔什库尔干县“务工”收入比重位居第二位,贡献突出;和静县、福海县、裕民县、乌恰县排名第四位,贡献较弱。这是因为塔什库尔干县牧民定居村附近打小工均为牧民,相对收入稳定一些,其他县为打零工,收入不稳定。

但同时和静县低收入群体中也有“务工”,而且收入比重位居第一位,贡献明显。这说明,总体上“务工”对中收入群体的贡献程度较弱,这是因为和静县低收入群体专职“务工”,而且工作收入稳定,专职“务工”比“打零工”更能增加收入。见表3。

表3 样本区中收入群体“务工”对收入影响度

3.4政策依附性收入风险较大

通过调查我们发现,样本区中牧民收入有“草原奖补”和“低保收入”两大类,并且所占比重较为明显,而此类收入对政策依赖性较大,使得牧民收入风险增加。

3.4.1草原奖补情况

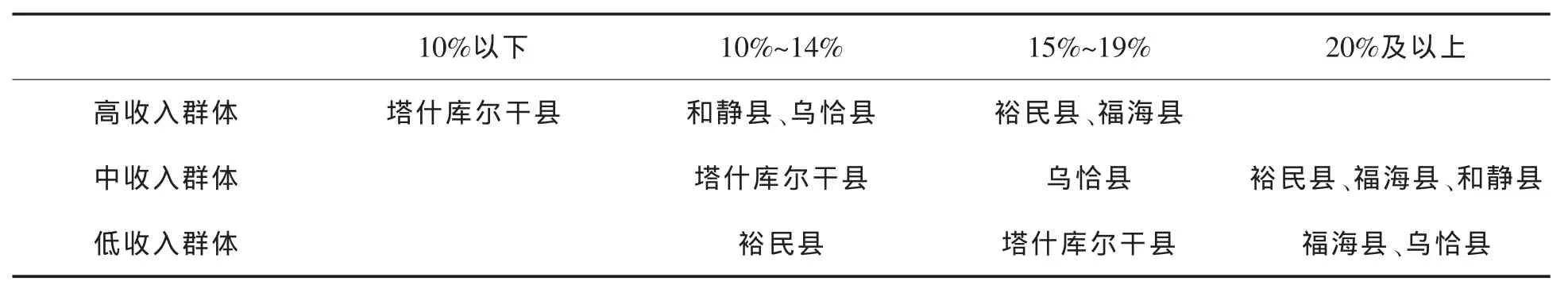

通过下表可以看出,对草原奖补依赖性较大的有福海县、裕民县、乌恰县和塔什库尔干县;依赖性一般的是和静县。

福海县中低收入群体此类收入比重均在20%以上,尤其是福海县低收入群体达到了42%,高收入群体也占到15%~19%之间,说明福海县对“草原奖补”收入依赖性较大。裕民县高收入群体“草原奖补”收入所占比重处于15%~19%之间;中收入群体“草原奖补”收入所占比重处于20%及以上;低收入群体“草原奖补”收入所占比重也占到了10%~14%之间,说明裕民县对“草原奖补”收入依赖性较大。乌恰县“草原奖补”对高、中、低收入群体影响正好成反方向趋势。高收入群体“草原奖补”收入占比为“10%~14%”,中收入群体“草原奖补”收入占比为“15%~19%”,低收入群体“草原奖补”收入占比为“20%及以上”,这说明乌恰县对“草原奖补”收入依赖性较大。塔什库尔干县和乌恰县有几乎相似,见表4。和静县“草原奖补”只对高、中收入群体有影响,且影响对中收入群体影响较大,达到20%以上。

表4 草原奖补所占收入比重分级情况

3.4.2低保收入情况

通过调查我们发现,样本区中牧民收入对“低保收入”有极强依附性的是低收入群体,这类人群中要么收入基础没有,底子薄;要么身体素质欠缺,无法进行创收;因此,很大程度上本身就属于低保范畴。其中塔什库尔干县、静县、乌恰县“低保收入”分别占到26%、23%、22%,依赖性较强;裕民县和福海县分别占到17%、16%,依赖性也较明显。而此类收入对政策依赖性较大,使得牧民收入风险增加。见表5。

表5 “低保收入”所占收入比重情况

3.5主要结论

通过对典型区定居牧民收入来源的调查分析,样本区定居牧民目前仍以农牧业为主,其地位牢固,对定居牧民收入贡献最大。

3.5.1牧民定居后生产方式

开始从传统“畜牧养殖+种植”向“畜牧养殖+种植+经商/务工”方式转变;收入渠道也从第一产业(农牧业)向第二(‘专职’务工、打零工)、第三产业(牧家乐、小饭店、小商店、跑出租等)扩展,收入构成更加优化,收入风险也在降低,收入层级更加分明,收入成效更加明显。

3.5.2定居牧民

目前按照高中低收入层级各自生产方式和收入来源依次为:高收入户为“畜牧养殖+种植+经商”;中收入户为“畜牧养殖+种植+务工”;低收入户为“畜牧养殖+种植”,另有和静县为“务工+低保”。说明生产方式直接影响到收入来源的扩展,影响到收入的稳定性和定居牧民的抗风险能力。

3.5.3牧民“务工”收益效果

因环境影响较大,收益效果一般。比如同样是务工,但是“专职”务工和打零工对总收入贡献差别较大,比如和静县“专职”务工,此项收入占比达到77%;这说明稳定就业、更加规范的向第二产业转移收益率更加稳定和持续。

3.5.4牧民收入对政策依赖性明显

由于北疆拥有更加天然的草场资源,因此,北疆“草原奖补”依赖性较强,比南疆更明显,比如福海县“草原奖补”低收入此项收入比重达到42%,南疆塔什库尔干县低收入群体此项收入占比为17%。在“低保收入”中,塔什库尔干县此项收入占比达26%,最低的福海县也达到了16%,表现明显。说明目前定居牧民收入中有相当一部分靠政策性收入来支撑,对政策依赖性较明显,风险增加,牧民增加收入渠道和扩展方式有待进一步完善。

4 提高定居牧民收入的对策建议

4.1加大政策扶持,提升效益

通过调查可知,定居牧民农牧业收入占主要地位,“务工”等增收方式效益还不是很好,政府一方面在保障牧民政策性收入的同时,还应该结合定居点周围资源状况,发展牧区旅游、加工企业等,使得牧民就近就业,增强“务工”稳定性和收益的长效性,不断缩小高、中、低收入差距。

4.2稳固农牧业,提升竞争力

通过调查可知,定居牧民农牧业收入占主要地位,在收入中农牧业收入所占比重很大。这就需要在农牧业发展中加大资金、技术、人力等方面的投入,在保障现有规模和产值的情况下,依据更加科学有效的手段,提升农牧产品产量和商品率,提高市场价值转换,实现“增肉不增畜、增量又增收”。

4.3要因地制宜,延伸产业链

牧民定居以后,根据当地自然和社会民族特色,合理朝向畜牧产业上游(牧草、草料、繁育等)、下游(制成品、旅游业等)开发。一方面可以借助草原畜牧生态特色、民族风俗文化,发展牧家乐、民族园、民族特色产品等旅游产品开发,增加非农牧收入;另一方面可以根据实际特点,就近进行畜牧肉制品、皮毛制品、奶制品等初加工,提升产品初次附加值,增加牧民近距离工资性收入。

[1]陶克涛.草原畜牧业创新经营与牧民收入递增的经济学分析[J].中国科技论坛,2003,(6):43—47.

[2]吐尔逊娜依.定居牧民经济收入现状及制约因素的分析[J].草食家畜,2005,(3):11—13.

[3]马玲玲.新疆牧民适度定居及对策[J].新疆农业科学,2008,(6):1196—1201.

[4]徐平.游牧民定居推进工作中存在的问题及建议[J].新疆金融,2009,(6):18—22.

[5]杨华.新疆博州牧区牧民定居情况的调查分析[J].实事求是,2010,(2):68—70.

[6]孟林,等.天山北坡中段草原畜牧业生产经营现状问题与优化对策.草食家畜,2000,(增刊).

[7]朱进忠,等.新疆山地草原畜牧业高效发展技术研究与进展[J].草食家畜2000,(增刊).

[8]阿依丁,等.牧民定居点冷季舍饲生产典型户技术经济初步分析[J].草食家畜,2000,(增刊).

[9]叶尔道来提,等.巴音布鲁克区阿尔夏特村季节草地配置总结[J].草食家畜,2000,(增刊).

Income Sources of Herdsmen in Xinjiang

SULOULIQIMIKE,YANG Kui-hua,MUNIRE,WANG Hui

(Institute of Animal Husbandry Economy and information,Xinjiang Academy of Animal Science,Urumqi 830000,China)

Xinjiang,one of the six biggest pasturelands in China,is a national minority nomadic community. With the development of the settlement project,Xinjiang herdsmen have stepped into modern housing flourishing pasturage from traditional nomadism,which lead changes in the living standards and lifestyles of herdsmen.The purpose of the present study is to analysis the income source and differences between various income groups by investigating five different cities from Xinjiang,and thereby provide suggestions for improving herdsmen's incomes.

herdsmen;income source;analysis;survey;Xinjiang

S8-9

A

1003-6377(2015)02-0061-07

新疆维吾尔自治区公益性科研院所基本科研业务经费资助项目“新疆草原畜牧业生产转型研究”(KY2013016-03);新疆维吾尔自治区科技支撑计划项目“新疆草原畜牧业经营模式转型研究”(201342113)

苏尤力其米克(1968-),女(蒙古族),副研究员,长期从事畜牧经济研究。E-mail:462423241@qq.com

2014-11-19,

2014-12-04