商代晚期青铜瑰宝

张俊儒

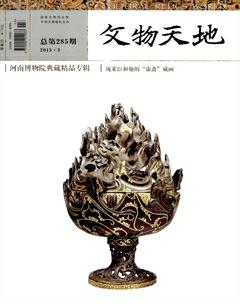

1965年秋天,河南辉县褚邱乡一位农民在自家田里耕地时发现一件精美的青铜器(图一),挖出后藏于家中。当时新乡市博物馆获知后,去其家中再三动员,遂交公。该器当年年底正式入藏新乡市博物馆。1997年河南博物院新馆建成,为充实展厅文物展品。经河南省政府批准,遂将其调入河南博物院。

这件商代晚期的祖辛卣通高25.5厘米,重3千克,由器盖和器身两部分组成,现仍可轻松分开。器盖顶部呈椭圆弧状,正中立一六瓣花蕾状钮,椭圆弧顶周边锐角内折然后垂直向下形成较宽的折边母口。器身与器盖母口对应的位置为呈内折状的斜内倾子口(图二),颈部近直,斜肩,鼓腹,圜底,高圈足,下部水平外折出一个宽边后再垂直向下折出第二个圈足。颈部较宽的两面正中各有一竖向的半环,环内套着扁弧状提梁。整体而言,正视如壶形,俯视呈椭圆形。

水平方向上看器物的纹饰,可分为盖钮、盖顶、盖折边、颈部、肩部、腹部和圈足等七大部分。最顶端为器物的盖钮,像一个呈六瓣的花蕾,每一个花瓣上装饰一个阴线勾画出的小蝉纹。弧形盖顶装饰四个大立鸟,每个立鸟在器体较宽的一面与另一立鸟相背,在器体较窄的一面与另一立鸟相对,立鸟圆眼突起,合嘴大勾喙,头顶有一小尖冠,颈后有向上弯曲的大角,鸟身丰满,运用凹凸的对比显示鸟身的层次,翅膀宽大且后上翘,窄尾下垂,末端分叉,鸟腿短而强壮,鸟爪四张,爪尖且勾。(图三)盖折边一周装饰四个长尾鸟纹,每个长尾鸟纹在较宽的一面与另一长尾鸟纹相对,在器体较窄一面与另一长尾鸟纹相背,鸟纹圆眼突起,合嘴尖喙,头顶饰小尖状冠,上端分叉,颈后有弯而上卷的大角,鸟身瘦长,运用凹凸的对比显示鸟身的层次,翅膀窄长,翘尖上扬,窄尾长而分叉,分别向上和向下卷曲,鸟腿瘦长而有力,鸟爪收握,整体似飞舞状。颈部一周装饰四个夔龙纹,每个龙纹在器体较宽的一面与另一个龙纹相背,在器体较窄的一面与另一个龙纹相对,龙纹椭方眼突起,大勾嘴,弯而上卷的大角,瘦长身,长尾向下卷曲,足弯折而长,无足尖。肩部均匀装饰一周瓦楞纹。腹部一周装饰八个与盖顶大立鸟一样的鸟纹,鸟纹两两相对或两两相背。上圈足一周装饰四个长尾鸟纹,鸟纹形态与器盖折边的纹饰近同,唯两个小尖的鸟冠和瘦小的鸟腿略有区别。通体纹饰下满布云雷地纹。

垂直方向上看器物的纹饰,可分为扉棱、提梁和器表的动物、几何纹三大部分。扉棱分别装饰于器表四面的正中线上,是器物纹饰布局的核心,为附和水平方向上各纹饰布局的美观与协调,扉棱相对有规律的做出了或高或矮、或肥或瘦的设计。如盖折边上的扉棱,较宽两面上的扉棱为了不影响提梁的垂直提起,扉棱要比其他部位明显要矮了许多,而在较窄两面上的扉棱则演化成近长方形的附耳,其表面又用阴线勾勒出一个蝉纹图案。器身扉棱从水平方向上可分为颈部、肩腹部和圈足三部分,颈部在较宽两面装饰对称的两条扉棱,而在较窄的两面则安置两个半环,用来套和提梁所用,扉棱在该纹饰带的上端位置凸起一部分。肩与腹部的扉棱连贯为一个整体,四面的扉棱因为没有提梁的影响,形态基本一致,每条扉棱在水平方向上肩部和腹部纹饰各自的上端开始部位也相应的凸起一部分,形成扉棱与器表纹饰的相呼应。圈足四面的扉棱一致,在圈足纹饰下端相对应的扉棱凸起一部分。提梁两端各为一个口朝下的圆雕兽首,兽首圆眼,头顶两侧各有一较发达的瓶状角,张口衔环。唇微上翘。提梁中间部分为扁弧状,内外两面均装饰有纹饰,外侧以提梁正中为中心,两侧各分别装饰两条形态近似的夔龙纹,夔龙圆眼。张嘴、瘦长身、尾分叉后向上和向下卷曲。提梁内侧均匀装饰鳞纹一道。器表的动物纹、几何纹在垂直方向上看,若以扉棱为界,则两扉棱间的纹饰均为各自完整的纹饰。若以扉棱为中心,则扉棱两侧的纹饰或相对或相背,具体来看,从器体较宽两面的扉棱出发,器盖折边,肩部、腹部和圈足的纹饰均以两条扉棱为中心,从器体较窄两面的扉棱出发,盖顶、颈部、肩部和腹部的纹饰则以这两个扉棱为中心。此外,在颈部较窄两面的扉棱下和圈足较宽两面的扉棱下分别装饰了一个近方形的兽面。

器物外底分布着纵横交错的网格纹(图四),线条笔直,表面凹凸不平,有刺手的感觉。一般情况下很难看到的器底部位装饰纹饰,也是商周青铜器上较为常见的现象,除了网格纹外,还有三角纹和动物纹等。关于这类纹饰的作用,有专家学者认为是器底加强筋,有助于增强器底的承受能力。也有专家学者认为是纹饰装饰,事实上确实有部分器物底部的纹饰如动物纹是有装饰作用的。笔者认为,其表面呈现的是装饰效果,实际可能代表了某种含义,毕竟在较难看到的部位装饰纹饰的意义并不大。如1980年在河南罗山县莽张乡后李村M11中发掘出土的鹗卣(图五),其外底用阴线勾勒出一个龟形图案(图六)。至于本文所说器物的器底装饰的网格纹一类几何纹饰的作用,笔者认为,呈现在青铜器底部的几何线条,在范芯上实际是刻画出来的一条条凹槽,在一定的程度上增加了范和芯在底部位置的空腔空间,更有利于浇铸时铜液在器底部位流动,减少因空气在器底空腔无法排出进而占据铜液空间形成浇铸空洞的几率。也就是说,这些几何形纹饰实际上是铸造铜器时,为方便器底部位空腔内的空气迅速排出而设计的交错相通的排气凹槽,在浇铸后呈现出来的既是凹槽的填实效果——交错的几何纹饰。当然,这种设计只是制作者的一种预防设施,并不是必须如此。故而,有的铜器底部会有几何线条纹饰,有的铜器却没有。

器内盖顶和器内底有阴文对铭“祖辛”二字(图七),两字笔划粗壮,浑厚有力,字内凹壁笔直,字底平整。从这些特征来看,两字是和器体一次铸成,系铸铭。作为商周时期的青铜礼器,也是祭祀用器,器内所铸“祖辛”二字应是器主所要祭祀的对象为日名辛的先祖或祖父。在商王的谱系列表中,也有祖辛其人,而该器又出土于商朝殷墟王畿范围之内,是否可能是商王祖辛的后人制作的用来祭祀其祖祖辛的的器物呢?目前没有足够的证据证明此说有理。

祖辛卣造型独特,纹饰精美,堪称精美绝伦。器表纹饰近乎满工,且又采用青铜艺术上最为复杂的三层花工艺,使器表纹饰虽满却高低错落,虽繁又交替有序,于大处精致华美,于小处细致入微。

该器体现出了工匠高超的艺术设计水平。装饰有提梁或者提链的青铜器,器物纹饰一般以较宽的两面为中心来进行设计,然而此器的设计中心却有前后左右四个中心,可能是因为该器的提梁与大多数青铜器的提梁安放位置不一致的缘故,即其提梁是纵置式的。为了协调这种设计方式可能产生的视觉上的不舒服,作器者精心设计了即可纵向放置又可横向放置的纹饰布局。当提梁纵置,器物较宽一面呈现在眼前时,盖折边、肩部、腹部与圈足的纹饰中心为提梁的兽首所在的扉棱(图八);当提梁横置、器物较窄的一面呈现在眼前时,盖顶、颈部、肩部和腹部的纹饰中心则为附耳所在扉棱(图九)。无论从任何一条扉棱观看,器表纹饰均有部分部位的纹饰以其为中心,且错落有致,协调美观。这些足以彰显出制器者高雅的审美情趣和超凡脱俗的设计水准。

同时,该器还显示出器主身份十分高贵。制作如此一件精美的青铜器,不仅要具有高超技艺的制作工匠,而且还要拥有非凡的财力作为支撑。拥有制作青铜礼器的铜料本身就足以证明器主定是贵族,而能制作出如此精美的器物则更说明器主本身不仅具有很高的艺术修养,而且具有极人的权力。器主极有可能是王室宗亲或高级贵族。从考古发掘资料看,但凡出土有精美青铜器的墓主,均具有很大的权力或极高的身份。

此外。该器精致的造型,华丽的纹饰,也需要有高超的范铸技术作为支撑才能够实现。提梁与器颈半环的套合、瓶状角的兽首、高低起伏的扉棱、错落有致的三层花纹饰,都表明此时的青铜铸造技术近乎达到顶峰。扉棱上留下的明显错范痕迹,说明该器系器盖和器身分别用四块外范组合后浇铸而成,而兽首所在的提梁要完成与器身半环的套合,传统的分范逻辑是无法实现的,显然是在各自铸造成形后再卯焊在一起的。这较早期青铜器铸造方法——浑铸法是以一个长足的技术进步,为后来青铜器能够快速批量制作奠定了扎实的基础。

祖辛卣的文化内涵

如此精美的一件青铜器,应该怎么命名?它在古代又是做什么用的呢?

将实物与古文献相结合研究,开始于宋代吕大临所著《考古图》。书中载录的各种青铜器中,有与上文所说的器物相似的,被名之为卣。卣,《尚书·洛诰》:“予以柜鬯二卣,曰明礼,拜手稽首,休享”;《诗·大雅·江汉》:“王命召虎,来旬来宣。文武受命,召公维翰。……秬鬯一卣,告于文人”;又《尔雅·释器》:“卣,中尊也”。先秦文献记载中,卣大概应是一种用来盛放秬鬯的如中尊大小的中等器物,具体是什么形态,不得而知。

宋人对古代青铜器的研究,受传世青铜器数量较少所局限,加上自名器物极少,致使很多名为卣的器物与现在所称呼的名称大相径庭。直到近现代科学考古事业的兴起与发展,大量青铜器出土面世,青铜器物命名与研究才有了实质上的进步,有关卣为何物的探讨与研究也逐渐在增多。但苦于没有自名为卣的器物出现,至今对于卣的准确形态并没有一个一致的看法,对何种形态的器物可以称为卣存在较大分歧。马承源先生著《中国青铜器》一书中所列青铜卣,其基本形态和本文所说的器物大体一致,只是进一步将此类器物分成了圆体、方形、扁圆体、筒形和鸟兽形等五型。朱凤翰先生所著《中国青铜器综论》一书则分了十型,并将带提梁的壶形器归入了卣类中。如在1982年出土于河南省郑州市向阳食品厂的兽面纹青铜卣(图十),包括朱凤翰先生在内的一部分专家、学者认为,其应是中国目前为止发现的时代最早的青铜卣,而另一部分专家、学者也包括马承源先生在内则认为其该称为壶。从两位青铜器研究方面的权威对青铜卣类器物的命名上来看,两者在与本文所说的该件青铜器类似器物命名上是没有分歧的,其应是青铜卣的主流器物形态。即从目前的研究现状来说,该器约定俗成地应该称为卣。由于器内有“祖辛”二字铭文,故将其命名为祖辛卣。

青铜卣是什么用途呢?上文所引的文献记载是用来盛放秬鬯的器物。秬鬯又是什么呢?《尔雅·释草》:“秬,黑黍”,《说文解字》:“鬯,以柜酿郁草,芬芳修服,以降神也”,再结合《尚书·洛诰》《诗·大雅·江汉》等文献有关卣的记载,可知卣是盛放柜鬯一类美酒的器物,是用来祭祀鬼神或先祖的酒器,即青铜卣是祭祀酒礼器。考古资料证明青铜卣多出土于墓葬之中,并与斝、觚、爵、壶和尊等酒器组合出现,窖藏中则很少出土,这也说明卣可能是专门用于祭祀的酒器,与《礼记·表记》“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼的记载相符。

以祖辛卣为代表的主流青铜卣,最早出土于安阳大司空村M51号墓中,时代约在殷墟三期,然后迅速繁荣直至西周早期,并形成了自己独特的造型特征。穆恭时期,青铜卣处于稳定期,器物形态逐渐趋于单一,多数是提梁横置的主流卣。穆恭时期以后,在周室统治中心的中原地区的青铜卣开始衰落,墓葬中虽也偶有出土,也多数已是明器形态。在统治中心之外的方国地域,此时仍有青铜卣出土,但数量不多。到春秋晚期时,青铜卣才完全消失。

青铜器是商周时期重要的礼器,各种器类的出现、繁荣乃至消亡,器物间的相互组合、组合时的各自数量与整体规模都与此时的社会制度、文化体系、生活习惯息息相关,是意识形态在具体实物上的反映。青铜卣作为青铜酒礼器,同样具有这一功用。商人重酒,又好事神敬鬼,青铜卣在商代出现并迅速繁荣不足为奇,卣与这一时期存在的罍、壶、爵、觚和斝等器物,以组合的形式及数量的变化来区分器主不同的身份等级。周人灭商的初期,虽然取得了统治天下的权力,但礼制的建立并不能一撮而就,只能承袭殷礼。因此,在西周早期,青铜卣这种酒器仍然盛行,并与此时依然存在的青铜器物尊以组合形式出现,并通过不同的组合方式和数量的多寡来表现器主的身份高低。随着西周统治的逐渐稳固,周室吸取了殷商重酒亡国的教训,并逐步形成重食、尊礼尚施的新的礼制体系,食器开始受到越来越高的重视,而青铜卣这种主要用来祭祀的酒器必然会经受没落的命运,直至消亡。这正是青铜卣在西周中期基本不见于周室统治中心的中原地区的原因。而在统治中心之外的方国仍有出土,并最终消亡,则说明周室对方国的控制是有限的,而方国贵族自身也在逐渐的摒弃商俗,接受周礼。故而,青铜卣最终在舂秋晚期彻底消亡。

祖辛卣的年代判断

判断一件青铜器的时代,要从器物的造型、纹饰、铭文等多个方面来综合考量,原则上是任何一方面上时代特征最晚者当是器物形成年代的最早可能。也就是说,一件器物上某方面的时代特征只能是当下或者此前的,而不可能是以后的。但是,事实上一件青铜器的造型、纹饰、铭文等方面的时代特征,可能延续的时间跨度相当大,几个方面的时代特征也只是一个大范围内的状况。当一件器物上各方面特征的时代跨度基本上相同,且这个时代跨度相当大,甚至会跨越朝代时,那么在年代判定上往往倾向于最有时代特征的年代。

从祖辛卣各方面的特征来看,器物的造型、纹饰上的大立鸟纹、长尾鸟纹、夔龙纹均主要流行于商晚期至西周早期。纹饰上的三层花工艺主要流行于商晚期至西周中期。扉棱的流行时间相当长,但祖辛卣上的扉棱的特征主要流行于商晚期至西周早期。器体上铭文只有“祖辛”二字,铭文宽厚、粗壮,具有明显的商晚期时代特征。综合几个方面的情况来看,绝大多数器物特征的时代跨度均在商晚期至西周早期,而器物的铸造是不能在这么长的时间范围内才完成的,因为正如上面所说,当大多数特征重合在某一个较大时代范围内时,其中某一个在这一个大范围内的某一个小范围时间内的时代特征应是器物的判定年代,故而,祖辛卣的年代当依据铭文“祖辛”的时代特征判断在商晚期。

1990年在河南省安阳市郭家庄西M160中出土一件商晚期青铜卣(图十一),通盖高35.8、口径13.5×15厘米,重10公斤。器物形态与祖辛卣相同,纹饰的布局结构也相同,只是在盖顶部装饰的瓦楞纹、长尾鸟纹和颈部装饰的长尾鸟纹,与祖辛卣在这两个部位的使用得纹饰有所区别。器盖内壁和器内底也有对铭二字,铭文为“亚址”。从亚址卣与祖辛卣各方面的相似程度来看,具有明确出土地点且可以判断确切时代的亚址卣,对判定祖辛卣的时代具有重要的参考价值。即,祖辛卣应和亚址卣一样,同属于商晚期的青铜器。

综合而言,祖辛卣是商代晚期由某一位商代王室宗亲或高级贵制造的用来祭祀其祖先的青铜酒礼器。该器造型独特,纹饰精美,布局严谨,是商周青铜器中的艺术瑰宝,对研究商周青铜范铸技术具有重要的参考价值,同时又是研究商周历史文化的重要实物资料。

(责任编辑:阮富春)