中华民族两大岛少数民族传统体育的非物质文化遗产资源调查*

许惠玲,董颖,王建台(台湾),木林森,许仲槐

(1.广州体育学院图书馆,广东广州 510500;2.广东工业大学,广东 广州 510080;3.台湾体育运动史学会,台湾台北;4.广州市老年人体育协会,广东广州 510620)

进入21世纪,两岸经济互惠、和平发展的形势愈来愈好。回眸自1998年以来两岛少数民族体育文化的交流史,特别是2013年3月15日来自台湾14位少数民族族群头目长老,赴海南的三亚、陵水、保亭等市县区域,与黎族等少数民族同胞进行联谊交流[1],书写了两大岛少数民族亲密友好交往的瞩目的新篇章。最近从岛内民间团体进行的关于台湾民众身份认同的民意调查中,让人喜出望外地知晓:高达9成人认为自己属中华民族[2]。为进一步探求两岸同胞互认互利的途径和共同特性,通过体育,特别是台湾和海南两大岛少数民族传统体育的研究与交流当属其中最佳的途径之一,因为体育的共同性、普遍性、统一性等特征,几乎是世界各民族各国人所共知的特色,体育所产生的社会互动效应更为人们瞩目。

“让生活走向自然”,这一广告性商业语言含有极其丰富的哲理性:投入体育生活,运用体育及其少数民族传统体育等手段,使现代大城市生活及城镇化居住的56个中华民族走向大自然,走向绿色世界。这不仅对全民族生活质量的提高,而且对增进两岸同胞的民族认同感都具有重要的现实生活意义,这也无疑对推进两岸互信互惠关系的发展有着深远的意义。

1 研究方法

少数民族学是一门庞大的系统学科,它包括多学科极为渊博的内容,因此仅仅凭单一学科,撰写8~9千字篇幅的论文研究此专题极为困难,为此必须采用多学科的视角作分篇章探究这一主题:上篇,拟采用历史学,审视研究两岛少数民族传统体育的源流;中篇(即本文),拟凭借社会学、经济学,调查研究其传统体育的资源以及传承和发展等系列问题;下篇,再从文化学视角,拟采用文献资料研究法、社会调查法、田野调查法和数理统计等方法,研究其传统体育文化特征。

本文有关海南岛的体育资源调查,采用田野调查法,由本文本土作者参加多次的第一线广泛调查。专门调查的第一次曾到海南岛的东线——浪漫之旅的琼海、万宁、陵水等县的主要景点;第二次于2012年8月到海南岛的西线——乡土之旅的儋州、乐东;以及中线——探险之旅的五指山和屯昌、保亭等主要景点和区域进行深度实地考察,并参观了五指山海南民族博物馆,以及走访了当时市县的民族宗教事务局和文体局的专职干部,并驱车深入乡村田野,到澄海会山镇大火大队的上田村与下田村,直接面访问了苗族该村70多岁的长者,收集了鲜为人知而又生动的第一手材料。关于台湾岛的体育资源调查,同样采用田野调查法曾到台东县兰屿雅美族调研。

2 两岛少数民族传统体育的资源调查结果

通过对两岛少数民族传统体育源流的概述及其项目的综述,并采撷本文研究上述3类方法,获得以下6项体育资源调查综述。

2.1 传统体育环境资源洋洋大观,天时、地利优势突显

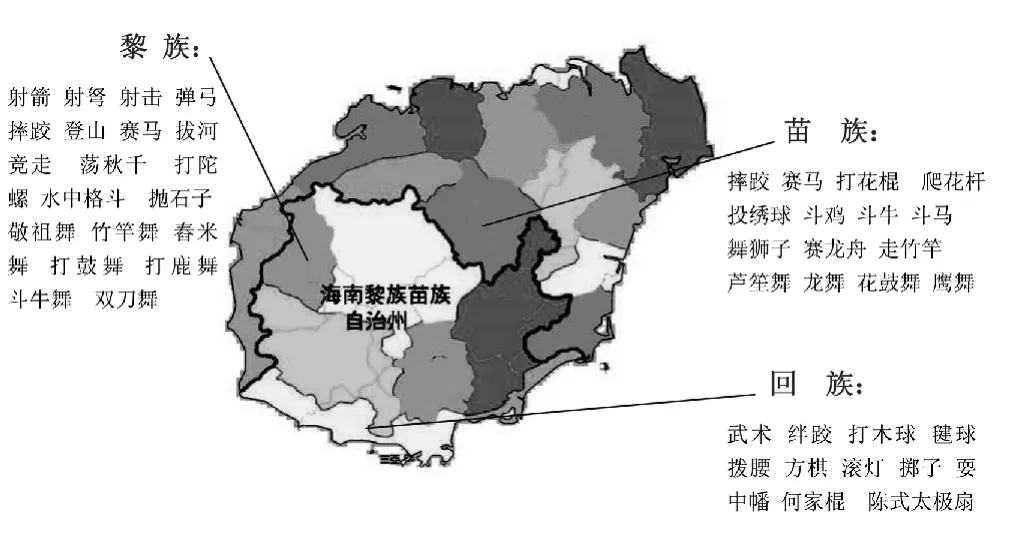

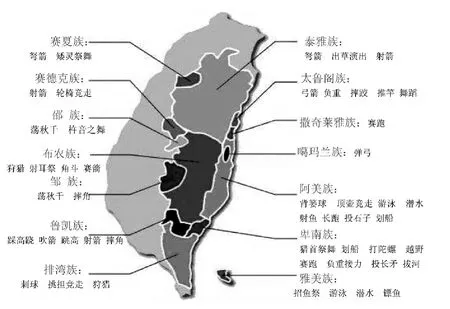

迄今为止,海南岛和台湾岛分别自主开发了76和50多项次的民族传统体育[3]。两岛传统体育与舞蹈活动表现形式和种类千态万状,它们与宗教文化、喜庆文化紧密相关,经过悠久历史的繁衍,民族传统体育和体育舞蹈演绎得蔚为大观,彰显了多样性和类同性(详见图1和图2)。这些众多项目所在地的环境资源巨大,自然环境的天时、地利优势突显。

海南岛海岸线1580km,山岳1000m以上81座,珠碧江等三大河流因而形成各种神奇的地形、千奇百态的自然景点;珍稀的热带森林数片。海南岛鲜活的传统民族体育资源数不胜数:已开发的少数民族民俗村风情园20余处[4];已开发和待开发的民族体育旅游产品近30项;几十条旅游线路以及数以百计的旅游景点。少数民族聚集的、民族体育开展繁多的琼西南地区气候条件优良,有“天然温室”、“热作宝地”、“绿色宝库”等美誉,动植物、矿产、水利、土特产等资源尤为丰富,构成了这些地区民族体育文化资源和体育旅游资源的物质基础。当走进海南岛精彩旅游线路,踏入海天仙镜“亚龙湾热带天堂森林公园”,便可了解最原始最土著——“蚩尤部落”的民族生活及其风情和动植物基因库苗族古老的奇风异俗。体验海南岛神奇的“边缘”民族文化、领略民族体育文化的深渊。

台湾岛名胜风景星罗棋布,首推的日月潭风景区:日月潭周边景点文武庙、玄装寺、耶鲁岛等景点,以及附近的邹族文化部落,其他还有高雄的西子湾风景区、垦丁的猫鼻头、水往上流风景区、太鲁阁风景区、野柳风景区等,尤为驰誉全球,令中外游客叹为观止的阿里山游乐区和九曲洞,这些天时、地利优势突显的自然风景区,有相当比例与台湾少数民族保持间接和直接联缘关系,因而构成了该地区极为丰富的传统体育环境资源。

2.2 民族体育文化资源五彩缤纷,文化的多元化、多样性和社会性优势彰显

由于两岛自然环境优越而特殊,民族固有文化的多样性特征,形成该地区拥有种类纷繁,形式各异的民族体育文化资源。多姿多彩的传统民族体育项目呈现了体育文化的多元化特性,具有娱乐、竞技、教育、旅游及经济整合开发的巨大潜力,使体育非物质文化遗产大可利用和大有转化的无限价值。

善用社会资源、注重开启文化生机是发掘民族传统体育资源的重要方面。少数民族传统体育运动是少数民族传统文化中的动态文化,而少数民族的文化资产(源),大多保留在其部落小区之中,因此从学校保留文化、传递文化、发扬文化的功能角色来看,少数民族地区的学校不但要肩负研习传统文化职责,成为部落小区的文化中心,更应该结合小区资源,挖掘族群有价值的文化宝藏,把社(地)区成为学校的资源教室,通过搜录、整理、研习和开发等系列工程,让少数民族各种动、静态文化得以传播、创新,开启少数民族文化,推进民族体育文化的蓬勃发展。在学校举行校庆或开展其它体育活动竞赛时,能结合小区将该部落的传统体育融入于学校活动中,不但可以与小区共享族群文化资源,也可以让传统体育成为学校体育的一环[5]。

2.3 民族传统体育、旅游资源粲然可观,风俗民情分外诱人

两岛依仗天时、地利的优越条件,即神奇壮观的自然景观,绚丽多姿的人文景观,神秘莫测的民族风情、民俗,因而具有十分丰富的旅游资源,并扩容了博大的体育非物质文化遗产。这些旅游地段和景点总是和少数民族居住地方和民族体育活动集散地紧密联系在一起,呈极大的相关趋势。台湾高山族及其分化的众多的各部族—最主要的少数民族居住博大地区集聚于台湾最著名的风景名胜地——阿里山和日月潭等旅游点。

海南岛东、西线的旅游经典线路均以少数民族居住风情、民俗及其精彩纷呈的民族体育活动吸引旅游客源和游客。据不完全统计,海南岛5大条主要旅游线路,覆盖了38个著名景点,其中与少数民族体育表演、民俗风情有关的景点达31个,占总数的81.57%。走进琼西南的淳美西线,犹如行走画中走廊,这些如诗如画的青山绿水地带,与散落着的黎、苗、侗和水族的民俗村及其风情园,构成了充满神秘色彩和独具魅力的体育旅游资源。这种自然景观和人文社会高度融汇,表现为天人合一,是传统体育文化和旅游文化、养生文化和休闲文化的最佳内外因组合的典型例证。

2.4 民间名师、高手能人等体育人才资源众多广博,城乡集会赛场优势纷呈

广泛散居在两岛各少数民族地区的、但难以统计的体育活动方面民间师傅、名师和高手能人等,他们分别在城乡墟镇的集市与集会中各显其能,展示精湛技艺,以师徒关系承传着民族体育文化,因而他们都是少数民族早期的体育人才宝贵资源之一。

挖掘少数民族具有传技艺或运动之人才,是执行相关政策和推进民族传统体育传承与发展的首要保障。通过教育的力量,发掘并培育小学至大学期间可塑的体育人才,并结合社会企业之资源,制定一贯化的人才培育计划,有效地确保民族传统体育后续有传人。

自1949年以来,经过半个多世纪两岛少数民族地区的努力,利用自身地域优势、体质人类学优势[6],充分发挥他们矫健的身躯、结实的肌肉、彪悍的性格、刚强的意志等优势,积极发掘与拓展自身优势的竞技体育专项与项群,把少数民族体育的优势项目(如摔跤、射箭、柔道、拳击等)与现代奥运项目作有效衔接,逐步展示两岛少数民族体育发展在现代体育中的优势。

2.5 民族传统体育的教育资源内涵深厚,潜力优势巨大,互补共融

追溯两岛少数民族的童年时期,在生产力低下,社会分工分化不细的历史状态下,部落、氏族的体育与教育综合(混合)实施,体育尤其是萌芽状态的体育,其共有和兼有教育的设施和机构。因此,从这个意义上来说,民族传统体育具有丰富的教育资源;也是可借用和引用的巨大资源财富。

跨入21世纪当今,海南和台湾民族传统体育与时俱进,呈大力弘扬与推进民族体育的大好形势。为民族体育教育的实施提供广阔的空间,无限的资源。

近年海南省委省政府高度重视民族传统体育的传承与发展,将其建设提高到新的台阶,总投资近4200万元打造史无前例的民族传统体育训练基地,推进体育教育资源有效发展,创建了海口经济学院、琼中县和国兴中学三处作为民族传统体育训练基地。其中前者面向全国各地招生了20000多少数民族学生,丰富的生源为确保少数民族传统体育运动队建立并开展各项民族传统体育训练与竞赛打造了坚实的基础;中者以黎族苗族运动员为主的琼中体育团队曾在省级、国家级和国际体育比赛中荣获佳绩;后者彰显较强民族传统体育师资力量和民族传统体育项目课程[7],构成该校一大特色。

通过台湾原住民族资讯资源网这一平台(http://www.tipp.org.tw/)铺展了台湾民族传统体育璀灿的历史长卷。2013年4月1日-5月31日由“行政院原住民族委员会”和台湾原住民族图书信息中心主办的《原住民族的传统体育和当代运动》主题展通过相关图书、影音数据、电子数据等文献载体形式,勾稽原住民族从传统体育到当代运动的联系脉络[8]。从这一主题活动折射台湾民族体育教育资源的丰富多彩。

少数民族传统体育的非物质文化遗产资源与其教育资源是互通有无,互为渗透的共融性,尤为突显,它俩犹如水涨船高,船高水必涨的辩证关系。学校体育丰富的教育资源必然为校内外学校、家庭、社会带来丰富的民族传统非物质文化遗产资源。

2.6 开发前者多项雄厚资源优势,转化与整合成民族经济巨大资源

开发上述五项体育资源,通过发掘潜力,优势互补、交叉利用、转化整合成民族经济的巨大资源,形成两岛体育产业的基础。因而,观光旅游、民族旅游和体育旅游交融一起,各项资源在融合中转化为经济效益,吸引旅游客源,增加地区旅游总收入,多项典型实例佐证了上述结论。2011年6月海南保亭获国家批准成为“海峡两岸交流基地”,该地举办的以彰显黎苗族特色为主体的七仙温泉嬉水节是营造“琼台一家亲”,创造体育文化盛宴[9]和打造独有的欢乐节庆经济,拉动经济发展的最好实证。2011年的第11届著名节庆品牌嬉水节,使尽显黎风苗韵的县城经济有5倍的增长。颇具黎苗族民习民俗,少数民族体育特色的呀诺达、槟榔谷等景区游客相当于平时的三倍;农民农副产品现金收入大增。据调查结果的不完全统计和初步测算:此期间直接经济收入6230万,推动经济收入超过1.5亿元。这在小乡土区域经济是一项可观的数字。由此,扩大到海南全省,2006年海南接待游客1605.02万人次,旅游总收入141.43亿元[10]。2009年趁建“国际旅游岛”的东风以来,随着饭店、宾馆等物质资源的增加,将推动海南旅游总收入的大增,民族体育产业经济也将更上一层楼,大有扩展的商机。信息显示:到2012年海南旅游总收入达379.12亿元[11],比2008年增长2倍多;接待国内外游客3320.37万人次,同样增长2倍。由于多种资源的综合效应,使旅游经济成为海南经济的半壁江山。

目前台湾的旅游线路主要有两条:一条是台北进高雄出的西线游;另一条是台北进出的环岛游。细分的线路还有三、五、六、七、八、九、十二日游。在旅游线路汇总中选出属自然风光的主要旅游景点有30多个,其中有相当的比例与台湾少数民族民俗、民习以及体育项目有直接和间接相关。属著名的少数民族旅游类有日月潭、阿里山及其邹族文化部落等。

据台湾《旺报》2012年8月21日报道:2011年台湾观光外汇首度突破百亿美元,达110.65亿美元(约新台币3260亿元),赴台旅客超过608.7万人次,增长近1成(大陆客约428万人次)[12]。据有关方面的深入探访发现,大陆客的整体满意度为最高达9.8成,均高于美国、新西兰、澳大利亚及马来西亚的9.3、新加坡的9.2和日本的9成,以及韩国最低的7.3成。若加上台湾居民岛内旅游总花费,2011年台湾旅游总收入高达215.92亿美元[13]。在台湾旅游观光逐年稳定增长态势的诸多成因中,以游客都想赴台体验中华民族文化的保存完善与完整面貌为主、为先。

随着民众幸福生活指数不断提升,强身健体,休闲度假的意识大大强化,正因民众旅游热情高涨,为民族传统文化、民族经济的持续发展,提供了广阔的拓展空间,同时也带旺了体育旅游市场和旅游经济的蓬勃发展。

3 发展两岛民族传统体育资源的攻略

两岛同根同源少数民族传统体育的发展线路和走向以及支撑力度面临共性的政策选择:(1)走多种资源协调发展、配套开发、综合利用的发展线路;(2)从田野化走向科学化、普及化、社会化、产业化的方面发展;(3)少数民族体育政府政策支撑与社会环境、产业经济体制支撑相结合。但基于两岛的政治和经济体制的不同,发展两岛传统体育的攻略必各有特异。下面就两岛民族传统体育资源的发展提出构想建议。

3.1 海南岛体育发展攻略

围绕逐步建成海南国际旅游岛的总目标,实现民族体育整合发展模式,把休闲活动的需求、民族体育的特点与旅游市场的供给有机结合起来。研究与规划好海南体育旅游项目的蓝图[14]。

3.1.1 整体规划,合理布局。在高度发挥海南天时、地利、人和的有利因素,充分展示宝岛的民族、地域、气候特色这一原则指导下,整合资源、调整东、西线,尤其是黎、苗族民俗、民风聚集区为中轴的布局,保护利用传统体育非物质文化遗产。

3.1.2 强化城乡并进发展。由走马看花到住下休闲,度假旅游的转化,为留住客源(人),应逐步建立和健全景区的消费配套体系;多种形式创建休闲度假时代的村镇旅游模式,在海南儋州和山区,应着力构建村寨——小镇民族体育聚集型等模式。以滨海休闲——旅游和进岛过冬、组建“南国冬宫”、“夏宫”为契机,促进整合模式开发与利用。

3.1.3 加快旅游人力资源开发。营造吸引人、培养人、留住人的旅游——休闲——民族体育的人才机制;把掌握几门学科基本知识的社会体育指导员引入该模式的培训制度。

3.1.4 敢为人先,多元化拓展。充分用足特区(立法)政策,加大对传统体育的扶持力度和理论支撑;力争在国际旅游岛的东风中,使民族体育资源总量、类型、知名度、品位、产值计量、可持续利用、社会价值等多方面有较大的扩展,逐步完善供求的市场体系,将传统体育的非物质文化遗产保护与市场经济体制完善有效结合[15]。在实施整合模式的步骤上,先初定五指山区,保亭县和三亚市为实例调研对象。先行先试,着力开发休闲度假文化、少数民族体育文化的品牌资源。

3.2 台湾岛体育发展攻略

3.2.1 加大经费投入。“台湾原住民族委员会”应整合相关资源并编列充分经费。当今少数民族年轻一代纷纷前往都市发展,较少有机会学习并熟悉本民族传统文化,加上原住民专业艺术社团不多,难以保存与传承;推广及发扬其传统文化,又因地方财政困难,无法支付原住民文化艺术祭典活动。因此,少数民族传统技艺正面临传承的危机,其中,经费的缺乏是占重要的因素之一。鉴于此,国民政府的职能部门已逐年编列预算来化解此危机,拟定具体政策,落实施行。如教育优先补助区计划的拟定等措施,对台湾原住民传统体育文化传承、维护与发扬,起到有效的保障作用。

3.2.2 改革民族运动会。已举办近20年的台湾原住民族运动赛会,应做改革,修定竞赛规程并立即回归“原味”,以台湾原住民传统体育文化为竞赛主轴,相关竞赛活动为配套。

图1 海南岛少数民族主要传统体育项目分布

3.2.3 加强民族文化发展。在政策方面,应加强发展少数民族部落社区,将民族文化、观光、旅游等项目重新构思、开发、包装及行销;并抓紧传统文化之核心价值,创造产品之“差异化”,发展文化观光产业。

3.2.4 多角度发展传统体育。传统体育之调研及重点补助研究,刻不容缓,政策上应持续性支持。台湾原住民传统体育及文化之传承、维护与发扬,一方面依赖政府、教育单位、民间团体及部落本身自立自强,另一方面应整合共识,共创多赢,落实多元文化教育政策。

3.2.5 联手推进两岸民族传统体育发展。海峡两岸学者携手合作,共同开发两岸少数民族相关研究课题,提供借鉴,诚如人类学者所论述之“涵化”理念,互相学习、相互影响,以树立两岸学术界研究之“新典范”。

图2 台湾少数民族主要传统体育项目分布

当前鉴于联合国和我国对非物质文化遗产的研究和颁布一系列政策,为中华民族传统体育提供了发展机遇和理论指导,并使原来限于体育领域的意义上升到国家意志以及联合国的发展目标。为此上述两岛少数民族传统体育的发展攻略必有扩大和深化的态势,将其纳入重大文化工程必有新的发展前景。

[1]胡续发.台湾少数民族头目长老来琼开展文化交流[EB/OL].[2013 -03 -16].http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/shfz/kjwt/wt/201303/t20130318_920140.html

[2]王栋.两岸和平增进台胞民族认同感[EB/OL].[2013-03-04].http://www.chinanews.com/hb/2013/03 -04/4613334.shtml

[3]许惠玲,王建台,木林森,等.台湾岛海南岛少数民族体育特色研究[J].体育文化导刊,2013,131(5):108-111

[4][14]夏敏慧,骆冰,陈智,等.海南少数民族体育旅游的开发研究[J].海南师范大学学报(自然科学版),2010,23(2):224 -228

[5]王建台.台湾原住民的传统体育研究—以泰雅族、赛夏族为对象.台北:“行政院体育委员会”2001:129

[6]饶远,刘竹.中国少数民族体育文化通论[M].北京:人民出版社,2009,7

[7]刘伟,陈映虹.海南省将建3个民族体育基地 总投资近4200万元[EB/OL].[2010-11-15]http://news.0898.net/2010/11/15/603293.html

[8]“行政院原住民族委员会”,台湾原住民族图书资讯中心.原住民族的传统体育和当代运动主题展[EB/OL].[2013-04 -01]http://www.tiprc.org.tw/blog_wp/p=5616

[9]吴婷婷.嬉水节:台湾少数民族代表演绎“琼台一家亲”[EB/OL].[2012 -08 -23]http://www.hainanta.com/html/news/2012/0823/1059.shtml

[10]赵云鹏,白冰.海南省少数民族传统体育旅游现状及发展对策的研究[J].内蒙古民族大学学报(自然科学版),2008,23(2):231 -233

[11]大连海岛旅游网[EB/OL].[2013 -01 -21] http://www.0411hd.com/hainan/zixun/21138.html

[12]新浪旅游网[EB/OL].[2012 - 08 - 21].http://travel.sina.com.cn/world/2012-08-21/0948181604.shtml

[13]中华人民共和国国家旅游局.中国旅游年鉴[M].北京:中国旅游出版社,2012.238-239

[15]白晋湘.少数民族聚居区传统体育非物质文化遗产保护的社会建构研究[J].体育科学,2012,32(8)16-24