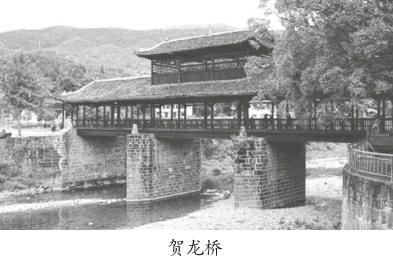

“贺龙桥”上故事多

左超林

贺龙桥,位于湖南湘西桑植县洪家关贺龙故居的玉泉河上,距县城25华里。该桥长30米,宽4米,高7米,木石结构,始建于1916年,是通往湖北、四川和连接内外半个县的交通要道之一,也是贺龙当年曾经战斗过的地方。而有关它的来历,还得从贺龙的家世说起。

贺龙入湘始祖叫贺从先,原是湖北安陆府钟祥县人,清代从军,康熙初年由鄂入湘。开始在慈利县江垭、九溪一带落脚,不久,又迁入泸溪县浦市贺家寨,最后才迁往桑植县洪家关定居。

贺龙的曾祖父贺廷宰,是一个立塾执教的文秀才,但他却十分热心公益。他发现宅旁的一条小河,每遇山洪汛期“奔流湍急,道路为梗”,过往的行人只得翻山越岭绕道而行,于是,他就开始一边教书育人,一边倾心修桥铺路。桥修好了,但不久就被洪水冲塌,只好重修。如此几番塌修之后,终因工程浩大,费用不支,家业也中落了,此事可从贺廷宰儿子贺良仕的墓碑铭文上读到相关详细记载。

贺龙的祖父贺良仕,是个武秀才,也是一个武艺出众、为人正直的“拳师”。为了实现先父的夙愿,他一生视修桥铺路为善举,即使倾家荡产也心甘。经过变卖田产和一些乡民的主动献工献料,这座凝聚了贺家两代人心血的大桥,终于在贺良仕的手中完成了。

桥建成后,取名为“永安桥”,寓意永保当地一方百姓平安。而贺良仕也因此名噪四方,赢得了世人的称颂。

到了贺龙的父亲贺士道这一代,因几辈祖人连续修建桥梁,几次变产偿债后,家里只剩下两亩多薄田瘦地和一头耕牛,这时全家主要靠做裁缝维持生活。

贺龙出生于1896年,因家境贫寒,13岁时,就在湘鄂川黔一带赶骡马运盐巴为生。永安桥修好时,他刚满20岁。就在这年初春的一天,贺龙率领21个年轻人,从桥上集合出发,直奔百里开外的桑植芭茅溪盐税局,用三把菜刀,劈死了多名税警,生擒了作恶多端的头目李佩卿,一时轰动了整个县城和周边地区。事后,他与伙伴们返回洪家关,拉起了一支上百人的农民革命武装,并自任民军总指挥。随即,他率领这支队伍参加了著名的讨袁护国斗争。这就是后人传说的“贺龙三把菜刀闹革命”。

1928年至1935年,红二方面军在贺龙的带领下,转战于湘、鄂、川、黔四省边区,曾多次借此桥突敌重围,化险为夷。有一次,会武术的红军排长王占彪,在激战中,飞快地跨过大桥,冲向敌群,用大刀杀死许多敌人,此后,洪家关人便将这座大桥称为“红军桥”。

1929年,匪首陈策勋围剿洪家关,他们挖贺龙祖坟、拆贺龙祖屋,还一把火烧了“红军桥”,并扬言要斩断贺龙这条“龙脉”。但这一切暴行都没有动摇洪家关人民的斗志。很快,人们又在原址上修起了一座便桥。

1943年初夏,因当地发生特大山洪,冲走了桥身,也冲毁了两个桥墩。

1952年,家乡人民为了表达对贺龙元帅的敬仰之情,桑植县人民政府拨出专款,照原样对大桥进行了一次全面修复。在清理桥基时,人们意外地发现了一把贺家祖传的好似三国时关云长用的大刀,重达120市斤,且基本保存完好。可见祖父教贺龙从小习武,贺龙受其武功和德行的影响是很深的。修复完毕后,县政府将此桥正式命名为“贺龙桥”,同时亦称“红军桥”。

“文革”期间,“造反派”扬言要拆毁“贺龙桥”,受到了当地人民的坚决抵制,但“贺龙桥”上的匾额还是被取掉了。1979年后,该匾又重新挂了上去。

“贺龙桥”,历经沧桑,几经修缮,现为一座凉亭式的木桥,上盖青瓦,立有晒楼。在桥的两端,飞檐腾起,塑有八只鳖鱼头,富有浓郁的民族特色。桥有四墩,桥身八段平铺,中段设有长条木柱凳,外围木栏杆,可供行人休息。现在成为桑植县和湖南省重点文物保护单位,也是贺龙故居门前的一道亮丽风景。

还值得一提的是,在20世纪的八九十年代,湘西龙山卷烟厂为缅怀贺龙元帅的光辉业绩,借此桥的渊源,特意生产了一种名为“红军桥”牌的香烟,一时畅销于湘鄂川黔四省边区。