鄂尔多斯盆地郝家坪地区延长组油藏富集规律研究

汪地鹏,张瑞

(1.西北大学地质学系,陕西西安710069;2.中国石油长庆油田分公司第一采气厂,宁夏银川750006)

鄂尔多斯盆地郝家坪地区延长组油藏富集规律研究

汪地鹏1,张瑞2

(1.西北大学地质学系,陕西西安710069;2.中国石油长庆油田分公司第一采气厂,宁夏银川750006)

鄂尔多斯盆地是我国重要的含油气盆地,多种能源矿产同盆共存。经钻井岩芯及薄片鉴定发现,郝家坪地区三叠系延长组长2、长4+5、长6储层岩石类型以长石砂岩、长石岩屑砂岩为主,长2储层喉道以细喉为主,长4+5、长6喉道以细喉、微细喉为主。长2油层组主要为河流相、长4+5及长6油层组主要为三角洲相。油藏主要为岩性油气藏和构造-岩性油气藏,油气藏的聚集与分布主要受岩性、沉积相和构造等因素的控制。

克拉通盆地;沉积相;孔隙度;圈闭;岩性油气藏

鄂尔多斯盆地地跨陕甘宁蒙晋,故又称陕甘宁盆地,面积约25×104km2。构造形态总体显示为一东翼宽缓,西翼陡窄的不对称大向斜的南北向矩形克拉通盆地[1]。多种能源矿产同盆共存。盆地边缘断裂褶皱较发育,而盆地内部构造相对简单,地层平缓,一般倾角不足1°。根据现今的构造形态,结合盆地的演化历史,鄂尔多斯盆地可划分为六个一级构造单元,即北部伊盟隆起、西缘逆冲断裂带、西部天环坳陷、中部陕北斜坡、南部渭北隆起和东部晋西挠褶带[2]。

杏子川油田郝家坪北区位于延安市安塞县境内,面积约68.0 km2。在区域构造上,研究区位于鄂尔多斯盆地靠近天环坳陷的伊陕斜坡带的中部,伊陕斜坡主要是呈向西倾斜的平缓单斜,其主要形成于白垩世,倾角仅为0.5°~1°,未见断层及其它类型应力构造[3]。盆地内无善级构造,三级构造以鼻状褶曲为主,很少见幅度较大,圈闭较好的背斜构造发育,千米坡降7 m~10 m。

1 地层特征

郝家坪地区上三叠统延长组地层构造活动微弱,地层产状平缓,构造旋回性强。该区油层主要有长2、长4+5、长6三套主力油层。根据收集到研究区及其邻区173口井地质录井、测井、井位和海拔资料,在对前人的岩芯观察、描述成果进行分析后,重点沿用前人建立的标志层,进行了小层划分与对比。

长2油层组厚约110 m~150 m,岩性主要为灰色细粒长石砂岩与灰色砂质泥岩、深灰色砂质泥岩、深灰色泥岩互层,局部夹薄层的碳质页岩,含有丰富的植物化石碎片。该段砂层十分发育,根据沉积旋回可进一步划分为长21、长22、长23。

长4+5油层组岩性为砂泥岩互层夹薄煤层或煤线,砂岩厚度差异较大。泥岩层段具高阻特征,砂岩段自然电位负异常幅度低(或平直),即习惯所称的“细脖子段”,为区域辅助标志层,沉积厚度90 m~110 m。根据沉积旋回可进一步划分为长4+51、长4+52。

长6油层组地层厚度100 m~140 m,与下部长7油层组整合接触,岩性为浅灰绿、浅灰黄色厚层-块状细砂岩、深灰色泥岩,夹煤线及薄层凝灰质泥岩。根据沉积旋回可进一步划分为长61、长62、长63和长64。

2 沉积相展布特征分析

2.1沉积微相类型

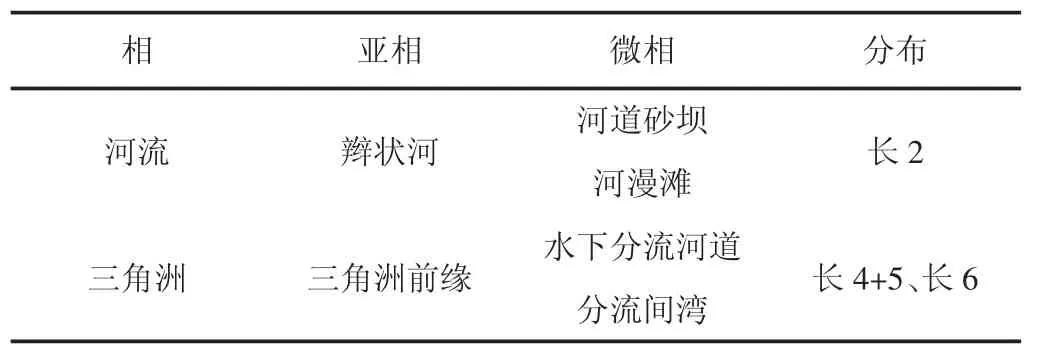

根据岩芯观察、测井曲线、及相关测试资料的综合分析,研究区上三叠统延长组长2油层主要为河流相、长4+5及长6油层主要为三角洲相。结合区域沉积背景的特点,本区的辫状河亚相划分为河道沙坝及河漫滩沉积微相,三角洲前缘亚相划分为水下分流河道及分流间湾沉积微相(见表1)。

表1 郝家坪北区延长组沉积相类型划分表

(1)河道沙坝:是长2油层组的主要砂体类型,砂体岩性以灰、灰白色厚层至块状中细粒砂岩组成,通常不止一期,而是多期河道砂岩叠加而成,一般厚4.5 m左右。砂体的组成主要以粒度向上变细的正粒序为主,底界发育底冲刷面,下部常为块状砾石,中、上部发育含泥砾砂岩、大型槽状交错层理细砂岩、板状层理粉细砂岩、平行层理粉细砂岩,砂体在横剖面上呈透镜状,平面上呈条带状展布。

(2)河漫滩:是河流在洪水期水位升高越过河岸时,将洪水携带的较细粒碎屑物快速沉积下来,平面上距河道越远,沉积物粒度越细,垂向上粒度有从下往上变粗的趋势。通常在河道的两侧发育,有时与河岸平行展布[4]。岩性以粉砂、细粉砂、泥岩为主,砂体厚度较薄,常见水平层理、波状层理和斜波状层理。目前由于对河漫滩沉积物与天然堤沉积物的认识还没有成熟,无法将他们细分,只能将河道砂体和它们进行对比研究。一般认为层位相对较高、位于河道砂之上的为天然堤沉积,层位偏下则为河漫滩沉积,在平面上则以相序关系加以区分。

(3)水下分流河道:水下分流河道为陆上分支河道的水下延伸,是湖水和河流的剧烈交锋地带。它是三角洲前缘及三角洲平原主要微相组成之一,也是研究区主要砂体成因类型。岩性以灰色、深灰色或灰褐色中细粒长石砂岩为主,泥质含量低。砂体纵向上具有正粒序结构,下部以中细粒砂岩为主,向上逐渐过渡为粉砂岩、泥质砂岩。常发育交错层理、波状层理及冲刷-充填构造。

(4)分流间湾:主要位于水下分流河道之间,地势相对低,一般向下游方向开口与湖相通,水动力不强,向上游方向逐渐收敛的一个低洼环境。主要接收洪水期溢出水下分流河道相对较细的悬浮物质,故分流间湾常以细粒沉积为主,岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩等,其自然电位曲线表现为低平,自然伽马曲线表现为中高值,呈齿形。

2.2沉积相展布特征

(1)长2期主要为辨状河沉积体系,河道沙坝和河漫滩沉积微相发育。河流主要呈北东-南西向展布,河道发育较平直。区内有多条河道发育,它们呈条带状近平行展布。主河道的东北部大多都是由多条河道交织汇聚而成。叠加河道总体宽约1.5 km,河道砂体延河道沙坝分布。

(2)长4+5期主要为三角洲前缘亚相沉积体系,沉积微相主要为水下分流河道及分流间湾。区内主要发育一条水下分流河道,河道向西南方向延伸较远,也呈北东-南西向展布。主河道的东北部,发育多条小型分支河道,展布方向不一,整体与主河道展布方向保持一致,河道总体比较宽。

(3)长6期沉积环境和长4+5基本相同,长61期是在长62期基础上发生的更进一步湖退三角洲进积沉积作用,主要为三角洲前缘沉积环境。由多条细小河道交错展布,河道间由较发育的水下分流间湾隔开,河道砂体发育分散。

3 储层特征

3.1岩石学特征

薄片资料分析结合岩芯观察的结果表明,长2油层组岩性主要为浅灰色中~细粒长石砂岩,陆源碎屑以长石、石英为主,石英平均含量为25%,长石平均含量为54.7%,岩屑平均含量为6.7%,填隙物平均含量为13.6%。长4+5和长6油层组储层以细粒长石砂岩、长石质岩屑砂岩为主,陆源碎屑以长石、石英为主,长石含量平均60.2%,石英含量平均27.5%,岩屑含量平均12.3%。

总体来看长2、长4+5和长6油层组的长石风化程度较深,碎屑颗粒多呈次棱-次圆状,分选中等-好;胶结类型主要为薄膜-孔隙式复合胶结,部分为孔隙式[5]。颗粒间以线状接触为主。矿物成分成熟度低,结构成熟度中等,指示较低能稳定的沉积环境,后期成岩作用十分强烈。

3.2孔隙结构特征和物性特征

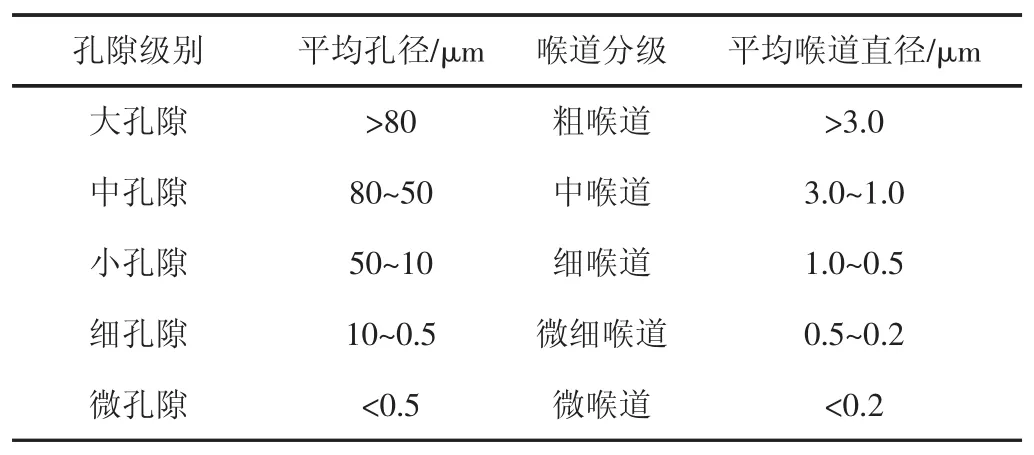

3.2.1孔隙结构特征根据郝家坪北区延长组压汞曲线及图像分析资料,参照赵靖舟等人(2003)对鄂尔多斯盆地中生界储层孔隙及喉道的分级和命名原则(见表2),本区孔隙主要为粒间孔和溶孔,长2储层平均孔径78.6 μm~115.6 μm,主要为大孔隙,平均喉道直径为7.47 μm,为粗喉道;长4+5、长6储层平均孔径分布在25.3 μm~65.7 μm,主要为中-小孔隙,平均喉道直径为0.34 μm~1.03 μm,为微细-细-中喉道,以细喉道为主。

表2 鄂尔多斯盆地延安组、延长组砂岩孔隙喉道

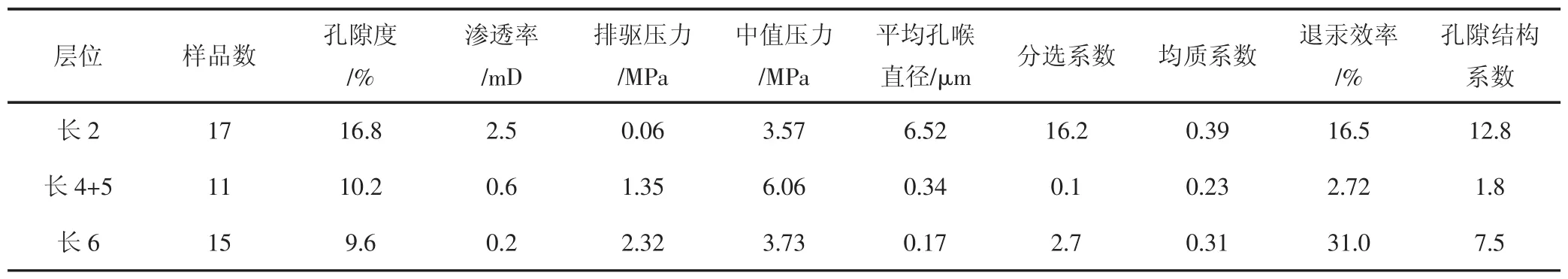

3.2.2物性特征长2、长4+5、长6储层反映孔喉特征的各种参数变化较大(见表3),其中长2储层最好,孔隙度16.8%,渗透率2.5×10-3μm2,排驱压力低,为0.06 MPa,平均孔喉直径大,为6.52 μm;长4+5储层较好,孔隙度10.2%,渗透率0.6×10-3μm2,排驱压力较低,为1.35 MPa,平均孔喉直径较大,为0.34 μm;长6储层较差,孔隙度9.6%,渗透率0.2×10-3μm2,排驱压力较高,为2.32 MPa,平均孔喉直径小,为0.17 μm。

4 油藏特征

4.1圈闭类型

鄂尔多斯盆地陕北地区的区域构造背景为平缓的西倾单斜,前人的研究提出鄂尔多斯盆地上三叠统延长组的油藏类型主要为岩性油气藏为主,并认为油藏的形成与分布主要受沉积相控制[6,7]。赵靖舟等[8]的研究提出了多因素控制、多类型成藏的认识。他们认为鄂尔多斯盆地中部伊陕斜坡三叠系油藏的形成和分布的主要控制因素有多种,比如沉积相、鼻状隆起背景、运移通道以及水动力等,并且不同层系的油藏,它们的形成和分布的主控因素,既有相同之处,又有各自不同的地方,油藏类型也既有岩性油藏又有构造-岩性等复合油藏。

本区长2、长4+5和长6油层其分布既受河道砂体分布控制,又受鼻状构造控制。油藏形态多为透镜体状,相互交错叠置,此类圈闭形成主要受物性变化或成岩作用控制。储层非均质性较强,横向上储层物性变化较大。

油气分布主要受储层岩性和物性控制,一般优质储层分布区即是油气的富集区。优质储层主要发育于三角洲前缘水下分流河道和分支河道沉积,在平面上呈带状分布,走向北东-南西向。砂体两侧和上倾方向为漫滩沼泽及分流间湾沉积的泥岩和粉砂岩互层,构成油藏的岩性遮挡。

4.1.1长7期湖相油页岩是最主要的区域性生油层本区延长组长7油层组是盆地中生界的主要烃源岩层。长7期,湖盆沉积格局是对长8的继承,此时的气候比较温暖,各种生物生长繁盛,湖盆规模、水深均已加大,湖盆发展到全盛期。沉积了一套巨厚的(100 m~400 m)富含有机质的浅湖、半深湖相沉积。从而为烃源岩的形成提供了重要的物质基础。

表3 郝家坪北区延长组孔隙结构参数表

4.1.2分流河道砂体、河道砂坝砂体是本区最主要的储集层本区延长组长2、长4+5和长6油层发育的水下分流河道、河道砂坝砂体是其沉积主体,这些砂体彼此叠加穿插到一起,复合又连成一片,往往形成宽而厚的大型砂体,呈片状、树枝状、条带状、放射状展布[9]。这些砂体一般为中细粒长石砂岩、岩屑长石砂岩,分选较好,磨圆度中等,粒间孔和溶孔发育,又邻近油源,四周常常被暗色细粉砂岩和泥质岩所包围,为油气的聚集成藏提供了足够的空间。

4.1.3盖层及遮挡鄂尔多斯盆地在长1和长4+5期广泛分布有一套河漫浅湖沼泽相沉积,在平面上构成了长2、长6油层组的区域性盖层[10]。同时,长2、长6储层本身发育的分流河道间湾沉积、河漫滩沉积,以及自身砂岩在后期的成岩变化,也为油气的聚集成藏提供了非常理想的遮挡及封盖条件。

4.1.4生储盖组合总体来看,长7~长1构成了完整的生储盖组合,横向上及其垂向上生储盖匹配非常适宜,油气在这样的条件下才得聚集成藏。其油藏受岩性和构造双重控制,长2、长4+5和长6油层以油水同层为主。

4.2油藏类型及主控因素

4.2.1长2油藏类型及主控因素研究区长2油藏局部构造为由差异压实作用形成的鼻状隆起,属于河流相沉积,油藏控制因素包括构造控制因素和岩性控制因素。

(1)岩性控制因素:长2油藏的岩性控制因素主要表现在砂层的侧向相变构成油气的侧向遮挡,即油气沿构造上倾以及鼻隆翼部向上运移,遇到岩性侧向遮挡时,聚集成藏。

(2)构造控制因素:长2油藏的构造控制因素表现在构造的下倾方向,存在边水或底水,油藏中油水分异较好,油藏属于一个油水系统。

长2油藏为构造-岩性油藏,油水混储、油水同出。属于未饱和具有溶解气驱动能量的油藏,具弹性、溶解气及边底水驱动型的构造-岩性油藏。

4.2.2长4+5和长6油藏类型及主控因素长4+5和长6油藏的局部构造均为一由差异压实作用形成的小型鼻状隆起,属于三角洲前缘亚相,油藏的主要因素包括构造和岩性两个因素。

(1)岩性控制因素:岩性控制因素主要体现在油气沿着水下分流河道砂体的展布方向分布,在砂岩层较厚的区域油气富集程度较高,表现为有效厚度较大,含油饱和度较高。河道砂体侧向相变构成油气的侧向遮挡,形成岩性边界。

(2)构造控制因素:构造控制因素主要表现鼻隆构造的高点是油气分布的主要区域,形成于油气沿构造上倾方向运移遇到构造高点以及岩性侧向遮挡时,聚集成藏。但长6油藏储层物性较差,油气渗流能力弱,油水分异程度低,岩性圈闭中油水混储,未能形成统一的油水界面。

长4+5和长6油藏为溶解气驱动的岩性油藏,油水混储、油水同出,属于弹性溶解气驱油藏。

5 结论与认识

(1)杏子川油田郝家坪北区为河流相和三角洲相沉积,长2油层组主要为辫状河沉积体系,长4+5和长6油层组主要为三角洲前缘沉积体系。

(2)郝家坪地区三叠系延长组主产油层组长2、长4+5、长6储层岩石类型主要有长石砂岩、长石岩屑砂岩,成分成熟度普遍较低,结构成熟度中等。其中长2储层物性最好,以大孔隙、粗喉为主,长4+5、长6物性较差,主要为中小孔隙,喉道以细喉、微细喉为主。

(3)研究区长7湖相油页岩是最主要的区域性生油层,优质储层主要发育于三角洲前缘水下分流河道和分支河道沉积,油气分布主要受沉积相和构造因素控制,在平面上呈带状分布,走向北东-南西向。

(4)研究区长2油藏为构造-岩性油藏,油水混储、油水同出。属于未饱和具有溶解气驱动能量的油藏,具弹性、溶解气及边底水驱动型的构造-岩性油藏。长4+ 5和长6油藏为溶解气驱动的岩性油藏,油水混储、油水同出,属于弹性溶解气驱油藏。

[1]赵重远,刘池洋,等.华北克拉通沉积盆地形成与演化及其油气赋存[M].西安:西北大学出版社,1992.

[2]杨俊杰.鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律[M].北京:石油工业出版社,2002.

[3]刘池洋,赵红格,桂小军,等.鄂尔多斯盆地演化-改造的时空坐标及其成藏(矿)响应[J].地质学报,2006,80(5):617-638.

[4]朱筱敏.沉积岩石学[M].北京:石油工业出版社,2008:154-162.

[5]SY/T 5368-2000.中华人民共和国石油天然气行业标准,岩石薄片鉴定[S].2000.

[6]杨俊杰,等.中国石油地质志(卷十善)[M].北京:石油工业出版社,1992.

[7]张文昭.中国大油田勘探实践[M].北京:石油工业出版社,2002:314-328.

[8]赵靖舟,武富礼,闫世可,等.陕北斜坡东部三叠系油气富集规律研究[J]石油学报,2006,27(5):24-34.

[9]黄艳.杏子川油田坪52井区延长组长6储层测井评价[D].西安科技大学,2013.

[10]李旭芬.陕北瓦窑堡油田中山川区延长组长4+5油层组储层特征及评价[D].长安大学,2009.

The characterization about petroleum accumulation of Yanchang formation at Haojiaping area of Ordos basin

WANG Dipeng1,ZHANG Rui2

(1.The Geogolgy Department of Northwest University,Xi'an Shanxi 710069,China;2.Gas Production Plant 1 of PetroChina Changqing Oilfied Company,Yinchuan Ningxia 750006,China)

With the amount of significance,Ordos basin has its special value in the common existence of various mines in our country.According to the such data as the cores and thin section,the sandstone of Chang 2,4+5,6 formation mainly consists of arkose and feldspathic lithic sandstone which make the throat of Chang 2,4+5,6 mainly thin and a little bit micro in 4+5,6.During sedimentary period,Chang 2 develops river facies while Chang 4+5 and Chang 6 mainly have delta facies.Being affected by lithology,sedimentary facies and tectonic,petroleum accumulation mainly is classified as lithological or lithological-tectonic types.

Craton basin;sedimentary facies;porosity;trap;lithological reservoir

10.3969/j.issn.1673-5285.2015.02.019

TE122.22

A

1673-5285(2015)02-0072-05

2014-12-11

汪地鹏,男(1988-),陕西商洛人,西北大学2013级理学硕士,主要从事油气储层地质学方面的研究工作,邮箱:690509889@qq.com。