中国西部地区震源破裂尺度与震级的经验关系1

耿冠世 俞言祥

(中国地震局地球物理研究所 北京 100081)

中国西部地区震源破裂尺度与震级的经验关系1

耿冠世 俞言祥

(中国地震局地球物理研究所 北京 100081)

为了获得震源地下破裂尺度与震级的经验关系,搜集了12个中国西部地区强震的震源反演获得的地下破裂尺度,并且与通过余震分布获得的破裂尺度进行比较,得到了反演获得的震源破裂尺度小于据余震分布得到的破裂尺度的结论;并通过最小二乘法线性回归建立了震源破裂尺度L与面波震级MS的经验关系式:lgL=0.635MS-2.8084;σ(lgL=0.64);本文的经验关系在震级较小时与Wells等(1994)的经验关系较为接近,在震级较大时与龙锋等(2006)建立的中国华北地区的经验关系接近。将本文经验关系与冉洪流(2011)建立的中国西部地区走滑断层的地表破裂尺度与震级的经验关系进行比较,验证了地表破裂尺度比震源地下破裂尺度小的结论。通过各种比较,本文提出了需要更多的反演地下破裂尺度的数据来得到更为准确的经验关系的建议。

地下破裂尺度 震级 经验关系 西部地区

耿冠世,俞言祥,2015.中国西部地区震源破裂尺度与震级的经验关系.震灾防御技术,10(1):68—76.doi:10.11899/zzfy20150107

引言

在地震危险性分析中,无论采用概率方法还是确定性方法,都需要通过地震动衰减关系来估计地震在特定距离处的地震动参数。现阶段我国一般采用震中距作为距离参数,但当震源尺度的地震动效应无法忽略时,采用断层距、断层投影距等与震源尺度相关的距离参数更为合理,这时地震震级与震源尺度的关系就凸显出了它的重要性。自从Tocher(1958)首先建立了震级与地震地表破裂长度的经验关系以来,国内外在这一领域已经进行了不少的研究(Slemmos,1977;邓起东等,1992;Wells等,1994;闻学泽,1995;冉洪流,2011)。但是,由于断层常常被沉积物所覆盖,不能反映实际震源破裂长度(常常被低估),这样得出的地震震级与震源破裂长度的关系就不是很准确。在多数情况下,地震活动断层是新地质时期断层多次断裂滑动的结果,它可能比一次地震的地表破裂长度更能准确地反映最大潜在震源体的长轴长度(张裕明,1987)。

近年来,为了建立更为准确的地震震级与震源破裂长度的经验关系,国内外学者开始注意地震活断层的地下破裂尺度(龙锋等,2006;Wells等,1994;Papazachos等,2004;Dowrick等,2004)。其主要研究采用余震空间分布来估计地下破裂尺度(Darragh等,1987;Wells 等,1994;李忠华等,1999)。根据Dietz等(1990)的研究成果,主震发生后几个小时到几天之内发生的余震大概能够确定地震破裂的最大长度;因为余震的空间分布会随着时间的推移而扩展,所以选择合适时间段的余震分布,对于估计地下破裂尺度非常重要;但是由于某些地震的同震断层周边也会发生余震,即使是主震发生后早期的余震分布,仍然可能略大于实际的同震断层的破裂长度(Wells等,1994)。

另一种获得活断层地下破裂长度的方法是采用地震记录反演震源过程。这种通过反演震源过程来获取地震破裂参数的方法能够得到较为准确的数据;不过,由于通过此方法获得的数据偏少(尤其是在限定区域内),因此都是将此方法获得的破裂长度与余震区分布、地表破裂长度结合在一起,研究震级与震源破裂尺度的经验关系(Dowrick等,2004;龙锋等,2006)。就目前的研究水平来看,对地表破裂长度在多数情况下小于震源的地下破裂尺度已经基本达成共识,但是对于波谱反演和余震分布这两种方法的优劣还难以有确定的结论。本文尝试采用在中国大陆地区搜集到的同时用余震分布和波谱反演获得地下破裂尺度的地震,并结合两种方法的约束条件作比较。同时只采用反演获得的震源破裂尺度,并按此条件收集了12个反演得到震源过程的中国西部地区地震的震源地下破裂尺度,以此为基础建立了中国西部地区的震源破裂尺度-震级的经验关系。

1 资料选取

由于本文只讨论震级与波谱反演法获取的震源地下破裂尺度的经验关系,经过筛选最终选取了中国西部地区震源地下破裂尺度的地震共12个。所选地震震级均在6.0级以上,详细信息见表1,空间分布如图1所示。

表1 搜集到的12个中国西部地区地震信息Table 1 Collected data of earthquakes of western China used in this study

图1 中国西部地区12个地震的分布Fig. 1 Distribution of the earthquakes of western China

2 余震分布法和波谱反演法的比较

两种方法都有各自的不确定性。波谱反演震源时空破裂过程的不确定性因素主要来自于震源时间函数与弹性位错理论模拟结果的可靠性;而通过余震分布来估计震源的地下破裂尺度的不确定性因素主要来自于余震的空间定位精度和余震序列初始分布及余震区随时间的扩展(龙锋等,2006)。

对同一次地震,不同学者通过反演获得的震源参数很可能存在一定的差异。2008年汶川地震因受到广泛关注而有不少关于震源破裂过程的成果发表,张勇等(2008a;2008b)的反演结果是震源破裂尺度约为300km,而USGS发表的结果约为290km;当然,仅凭这个例子只能说明不确定性是存在的,而不能估计不确定性的程度。

通过余震分布来估计震源破裂尺度的不确定性是非常明显的,因为这种方法的主观性较强。本文不讨论这种方法的不确定性,只是尝试将两种方法对同一次地震的结果进行比较,粗略直观地观察两种方法的相对特点。蒋海昆等(2007)对中国大陆中强以上的地震余震分布进行了统计;李忠华等(1999)用直接余震对云南地区的地震破裂尺度进行了估计。本文将搜集到的震源地下破裂尺度的数据与其进行了比较,详见表2。

表2 波谱反演和余震分布获得的破裂长度的比较Table 2 Comparison between length from inversion and from aftershock distribution

续表

从表2的数据来看,相对于反演获得的数据,蒋海昆等(2007)所统计的余震分布数据多数明显偏大,余震分布随时间的扩展现象十分明显。李忠华等(1999)采用直接余震的方法所得到的数据只有2个地震与本文所搜集的地震可比较,虽然数据差别不大,但目前仍然难以得出孰优孰劣的结论。

不过,从两种方法的局限性来比较,波谱反演法更具有客观可控性,震源时间函数和弹性位错理论的可靠性可以随着科技的发展不断改善;对于余震分布法,虽然余震的定位可以越来越精确,但是选择合适时间段的余震序列来估计破裂尺度具有很大的主观性;而且,即便选择了合适的时间段,也不能排除这段时间内在同震断层周边发生余震的可能性,这同样会造成用余震分布估计破裂尺度而造成的误差;因此,虽然仅凭现在的数据难以对以上两种方法做出孰优孰劣的结论,但是本文认为波谱反演法更具合理性。

3 震级与震源地下破裂尺度的关系

依据表1中的数据(青海玉树地震的数据取60km),本文采用最小二乘法拟合,得到了如下经验关系式:

式中,L表示地震的地下破裂长度;σ表示标准偏差。

选取地震的震源破裂长度-震级的散点图以及回归图像见图2。从图中地震散点分布的情况来看,7.5级以下的地震破裂尺度比较一致,而7.5级以上的地震破裂尺度离散性较大。

图2 破裂长度-震级的回归关系Fig. 2 Regression relationship of L-MS

4 收集的全球地区地下破裂尺度与震级的关系

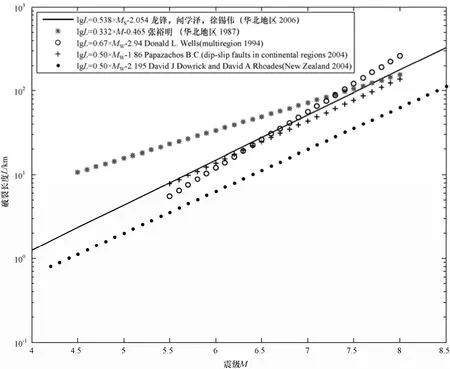

为了将本文得到的经验关系与相关的研究成果作比较,笔者收录了近年来全球地震学界所做的部分震源地下破裂尺度与震级的关系,见图3。

图3 搜集的地震震源破裂尺度-震级的经验关系Fig. 3 Comparison of regression relationships of L-MSfrom collected data

图3所示的是笔者搜集的震源破裂尺度与震级的经验关系。其中,龙锋等(2006)关于华北地区经验关系的震源破裂尺度数据在选取上采取了三种方法:即波谱反演法、余震分布估计法和地形变反演法,这条经验关系数据较为精确而且数量较多;Wells等(1994)提出的经验关系所采用的震源地下破裂尺度数据,是完全根据主震发生后短期内的余震分布来估计的;Papazachos等(2004)和Dowrick等(2004)提出的经验关系所采用的断层破裂尺度数据,均采用了波谱反演和余震分布估计来获得。目前笔者并未检索到完全采用波谱反演获得的震源地下破裂尺度来计算经验关系的文献,但是采用余震分布来估计震源地下破裂尺度具有很可观的精度,因此可以用来与本文的经验关系作比较。从图3来看,龙锋等(2006)、Wells等(1994)和Papazachos等(2004)的经验关系比较接近,而它们与其它两条经验关系相比其差别很大,因此本文选择与Wells等(1994)的经验关系作比较。除此之外,由于笔者所计算的是中国西部地区地下破裂尺度和震级的关系,因此不妨与有代表性的同地区的地表破裂与震级的经验关系进行一定的比较,经过反复对比研究,笔者最终选定了与冉洪流(2011)提出的中国西部地区走滑断层破裂长度与震级的经验关系作比较。

5 与其它破裂尺度-震级关系的比较

图4(a)展示了本文与Wells等(1994)以及龙锋等(2006)经验关系的比较。从图中可以看出,本文的经验关系与Wells等(1994)的经验关系相比,在震级较小时Wells等(1994)的经验关系对应的破裂尺度略大于本文,随着震级的增大,Wells等(1994)的经验关系对应的破裂尺度增大的速率要比本文的偏大;而与龙锋等(2006)的经验关系比较的情况恰好相反,震级较小时龙锋等(2006)的经验关系对应的破裂尺度明显大于本文,但随着震级的增大,这种现象逐渐弱化,到震级8.0附近时,两条经验关系已经几乎重合。总体来看,上述三种经验关系曲线还是比较接近的,尤其是在震级较大的情况下,龙锋等(2006)的经验关系与本文的差别很小。图4(b)展示的是本文与冉洪流(2011)的西部地区走滑断层经验关系的比较,从整体上看,在震级相同的情况下冉洪流(2011)的经验关系所对应的破裂尺度明显小于本文,但其差距随着震级的增大而减小。这进一步验证了地表破裂尺度小于断层的真实破裂尺度的结论,因此为了得到中国西部地区更为准确的经验关系,需要获得更多的地下破裂尺度的数据。

图4 本文的经验关系与其它相关经验关系的比较Fig. 4 Comparison of empirical regression relationship between our work and the previous work

6 结语

目前获得地震震源破裂尺度的方法主要有两种:波谱反演法和余震分布估计法。本文搜集了近年来中国西部地区12个通过波谱反演获得的地震破裂尺度数据;为了比较上述两种方法,根据这12个地震搜集到了部分通过余震分布估计获得的破裂尺度;结合上述两种方法的局限性以及数据的比较,笔者认为现阶段无法判定两种方法的优劣,但波谱反演方法在未来更具优势。同时,对所搜集的数据进行线性回归,得到了中国西部地区的地下破裂尺度—震级的经验关系。为了与相关研究成果进行比较,又搜集了近年来数条国内外地下破裂尺度与震级的经验关系曲线;由于目前并没有完全采用波谱反演法获得震源地下破裂尺度计算而得的经验关系发表,所以搜集到的经验关系所采用的地下破裂尺度数据或者由余震分布估计得到,或者由余震分布估计法和波谱反演法获得的数据混合计算而获得,因此目前尚无法与同类的经验关系进行比较分析。通过与龙锋等(2006)所做的华北地区经验关系以及与Wells等(1994)的经验关系比较,本文所得的经验关系有一定的可信度。本文所计算的是中国西部地区震源地下破裂尺度与震级的经验关系,但是由于中国西部地区尚无震源地下破裂尺度与震级的经验关系发表,为此选择了与具有代表性的冉洪流(2011)的地表破裂与震级的经验关系进行比较,结果表明地表破裂的长度明显小于震源的真实破裂长度,随着震级的增大,这种尺度的差别逐渐减小。

成尔林,林邦慧,庞明虎,李桂芳,1983.1981年1月24日道孚6.9级地震的震源参数.地球物理学报,26(2):140—148.

邓起东,于贵华,叶文华,1992.地震地表破裂参数与震级关系的研究.见:国家地震局地质研究所编,活动断裂研究(2). 北京:地震出版社,247—264.

董瑞树,冉洪流,高铮,1993.中国大陆地震震级和地震活动断层长度的关系讨论.地震地质,15(4):395—400.

房桂荣,周慧兰,1986.1976年8月22日松潘6.7级地震的破裂机制.中国地震,2(1):75—78.

蒋海昆,郑建常,吴琼,曲延军,李永莉,代磊,2007.中国大陆中强以上地震余震分布尺度的统计特征.地震学报,29(2):151—164.

李忠华,苏有锦,蔡明军,张俊伟,刘祖荫,1999.云南地区震源破裂长度与震级的经验关系.西北地震学报,21(3):331—333.

龙锋,闻学泽,徐锡伟,2006.华北地区地震活断层的震级—破裂长度、破裂面积的经验关系.地震地质,28(4):511—535.

秦嘉政,叶建庆,钱晓东,李白基,王绍晋,2003.2000年姚安地震的震源参数.地球物理学报,46(5):633—641.

秦嘉政,刘祖荫,张俊伟,1997.用地震标定律研究丽江7.0级地震的破裂过程.地震研究,20(1):47—57.

冉洪流,2011.中国西部走滑型活动断裂的地震破裂参数与震级的经验关系.地震地质,33(3):577—585.

汪进,秦保燕,董奇珍,1992.1986年8月26日门源6.4级地震破裂过程研究.华北地震科学,10(2):25—33.

闻学泽,1995.活动断裂地震潜势的定量评估.北京:地震出版社.

吴忠良,陈运泰,1998.用经验格林函数方法研究澜沧-耿马MS=7.6地震的破裂过程.地震学报,20(1):1—11.

许力生,陈运泰,1999.1997年中国西藏玛尼MS7.9地震的时空破裂过程.地震学报,21(5):449—459.

许力生,陈运泰,2004.从全球长周期波形资料反演2001年11月14日昆仑山口地震时空破裂过程.中国科学(D辑):地球科学,34(3):256—264.

赵翠萍,陈章立,郑斯华,刘杰,2005.2003年9月27日中、俄、蒙边界MS7.9级地震震源机制及破裂过程研究.地震学报,27(3):237—249.

张勇,冯万鹏,许力生,周成虎,陈运泰,2008a.2008年汶川大地震的时空破裂过程.中国科学(D辑):地球科学,38(10):1186—1194.

张勇,许力生,陈运泰,冯万鹏,杜海林,2008b.2007年云南宁洱MS6.4地震震源过程.中国科学(D辑):地球科学,38(6):683—692.

张勇,许力生,陈运泰,2010.2010年 4月14日青海玉树地震破裂过程快速反演.地震学报,32(3):361—365.

张裕明,1987.根据活断层长度、盆地面积估计最大震级:以华北为例.见:现代地壳运动研究(3).北京:地震出版社,142—146.

周云好,陈章立,缪发军,2004.2001年11月14日昆仑山口西MS8.1地震震源破裂过程研究.地震学报,26(增刊):9—20.

Darragh R.B.,Bolt B.A.,1987.A comment on the statistical regression relation between earthquake magnitude and fault rupture length.Bulletin of Seismological Society of America,77(4):1479—1484.

Dietg L.D.,Ellsworth W.L.,1990. The October 17,1989,Loma Prieta,California,earthgualee and its aftershochs:feometry of the seguence from high-resolution locations Geophys res letts.17:1417—1420.

Dowrick D.J.and Rhoades D.A.,2004.Relation between earthquake magnitude and fault rupture dimensions:how regionally variable are they? Bulletin of Seismological Society of America,94(3):766—788.

Papazachos B.C.,Scordilis E.M.,Panagiotopoulos D.G.,Papazachos C.B.,Karakaisis G.F,2004.Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes.Bulletin of Geological Society of Greece,36:1482—1489.

Slemmos D.B.,1977.Faults and earthquake magnitude.State-of-the-art for assessing earthquake hazards in the United States,report 6.

Tocher D.,1958. Earthquake energy and ground breakage.Bull.Seism.Soc.Am.,48:147—153.

Wells D.L.,Coppersmith K.J.,1994.New empirical relationships among magnitude,rupture length,rupture width,rupture area,and surface displacement.Bulletin of Seismological Society of America,84(4):974—1002.

The Empirical Relationship between Subsurface Rupture Length and Earthquake Magnitude in Western China

Geng Guanshi and Yu Yanxiang

(Institute of Geophysics,China Earthquake Administration,Beijing 100081,China)

In order to get the empirical relationship between subsurface rupture length and earthquake magnitude of western China, the related data of 12 earthquakes which occurred on the west of China was collected. Rupture length of these earthquakes from inversion is larger than that from distribution of aftershock. The relationship L-MSis rebuilt by using of the least squares method: lgL=0.635MS-2.8084;σ(lgL=0.64).This regression relationship is close to Wells’ work(2002)on small magnitude while close to the relationship of north China from Long Feng’s work(2006)on large magnitude. After comparing to the relationship between surface rupture length and earthquake magnitude of western region of China which is rebuilt by Ran Hongliu(2011), we confirmed that surface rupture length is shorter than subsurface rupture length. Finally, we proposed that more study on subsurface rupture length is needed in order to build the more accurate relationship in future.

Subsurface rupture length;Magnitude;Empirical relationship;Western China

国家科技支撑计划课题“特大地震危险区识别及危险性评价方法研究”(2012BAK15B01)

2014-05-29

耿冠世,男,生于1994年。博士生。主要研究方向:地震动特性。E-mail:guanshigeng@163.com

俞言祥,男,生于1964年。博士,研究员。主要研究方向:地震区划与工程地震。E-mail:yuyx@cea-igp.ac.cn