大地震前体应变临震异常现象1

吴利军陈正位李函谷徐 磊安巴雅尔徐顺强

1)中国地震局地震预测研究所,北京 100036

2)中国地震局地震预测研究所地震预测重点实验室,北京 100036

3)山东省地震局无棣大山地震台,滨州无棣 251910

4)山东省威海市地震局,威海 264200

5)中国地震局地球物理勘探中心,郑州 450002

大地震前体应变临震异常现象1

吴利军1)陈正位1,2)李函谷1)徐 磊3)安巴雅尔4)徐顺强5)

1)中国地震局地震预测研究所,北京 100036

2)中国地震局地震预测研究所地震预测重点实验室,北京 100036

3)山东省地震局无棣大山地震台,滨州无棣 251910

4)山东省威海市地震局,威海 264200

5)中国地震局地球物理勘探中心,郑州 450002

本文对2011年1月至2014年4月间全球发生的80次MS≥7级地震前,二张营台和天堂河台Sacks体应变临震异常现象进行了研究,针对复杂震例提出了异常识别的前提条件。统计结果显示,体应变观测对震中距为8000km范围内的MS≥7级地震映震和前兆异常反映较好。同时,对异常现象进行了分类和描述,划分了三种异常类型:即固体潮畸变型、突变型和慢地震型,并对各种类型作了统计分析,初步探讨了力学性质。结果发现,体应变异常信息对未来大地震的发生具有一定的预示意义。

大地震 体应变 固体潮畸变 突变 慢地震 震例研究

吴利军,陈正位,李函谷,徐磊,安巴雅尔,徐顺强,2015.大地震前体应变临震异常现象.震灾防御技术,10(1):151—162. doi:10.11899/zzfy20150116

引言

为加强和完善我国华北地震预报试验场中短临预报,1985年通过联合国开发署资助项目,引进并安装了9台Sacks-Evertson井下体应变仪(现存6套)。该项目在北京及其东部平原、第四纪覆盖很厚的地区,安装了深井(300—400m)体积应变仪。该仪器可避免地表干扰,应变观测精度可达到10-9,它填补了当时这个地区高精度形变前兆监测的空白,至今已运行近30年。该仪器的避雷设施、供电系统、数据采集、采集和处理软件等部分经过国内专家多年完善,已经逐步适应了地震监测的需要。2007年结合国家“十五”前兆项目,对部分台站的数据采集和通讯系统做了进一步的更新。

国内外多位学者利用Sacks体应变及其它类型应变仪的观测结果,进行了仪器性能分析(Sacks等,1971;张国红等,2010;田韬等,2014)、干扰分析(张凌空,2005;张凌空等,2012;陈冬柏等,2012a;2012b)和震例研究(高福旺等,2004;易志刚等,2006;唐磊等,2011a;2011b;2013;吴利军等,2013),这对于利用Sacks体应变认识地震前兆微动态信息背景场的探索具有一定意义,也为开展震前短临异常的识别和地震预报提供了必要基础。本文用观测数据质量和连续性较好的二张营台和天堂河台多年的观测资料对临震异常现象进行探讨,得到了一些有意义的地震前兆异常信息。

1 台站概况

顺义二张营台,井孔位于怀柔-涿县断裂端部(图1),井深370m,第四系厚15.2m,为亚粘土和中细砂岩互层,以下至159m为花岗岩,再往下是寒武纪页岩、砾岩和灰岩(图2)。大兴天堂河台,井孔位于南苑-通县断裂附近(图1),井深340m,第四系厚280m,为沙砾和粘土互层,基岩为灰岩(图2)。

两台站均使用美国华盛顿卡内基研究所生产的Sacks体应变探头,探头被膨胀水泥固结在井底基岩中,仪器灵敏度设置为10-9/mV,观测精度分别为2.75%和0.94%,表明两台体应变观测的可靠性较高。规定体应变观侧曲线上升表示探头受压,下降则为受张。2007年6月进行“十五”项目改造后,数采部分更换为地壳应力研究所生产的TJ-Ⅱ型体应变仪,采用无线传输方式接入地震预测研究所前兆台网管理系统。

图1 台站地理位置与地质断层分布Fig. 1 Distribution of faults and location of stations

2 临震异常现象及类型

笔者在日常观测时多次发现,当体应变日变形态出现畸变、突变1—2天后,全球某地就会发生7级以上地震。在汶川、玉树、于田等几次国内大震前几个小时,也都存在这种异常,表明这并非偶然现象,它是否对地震预报具有一定的指示意义呢?这足以引起重视,为此,笔者统计了二张营台和天堂河台2011年1月1日至2014年4月30日期间,全球发生的80次MS≥7.0级地震前体应变临震异常与大地震的对应关系。地震预报探索的历史和地震震例的积累研究是紧密联系的(郑大林等,2000),通过震前异常识别对于利用体应变观测探索地震预报实践具有积极意义。

图2 井孔柱状图Fig. 2 Diagram of borehole column

2.1 判定异常标准的前提条件

为保证异常标准判定的客观性和一致性,首先需要确定异常识别的前提条件:①根据临震预报标准,仅分析震前10天的观测数据;②无映震反应不做前兆异常分析;③仪器故障和数据缺测期间发生的MS≥7级地震不在统计范围内,仪器运行正常期间发生的地震为有效地震;④全球6级地震、全国5级地震、首都圈地区3级以上地震发生的时间与确定的异常时段不存在对应关系;⑤多次MS≥7级地震前10天内发生了1次甚至多次7级以上地震,则以前1次地震结束至第2次地震开始前的时段,作为后1次地震临震异常的识别依据。如:2013年9月26日秘鲁海岸远海7.4级地震和2013年9月28日巴基斯坦7.3级地震,则将9月27日5时31分至28日13时55分之间的固体潮畸变,视为巴基斯坦7.3级地震发生的前兆异常;⑥同一地区附近的双震或多震前出现的异常,视为双震或多震的共有异常。如:2014年4月13日所罗门群岛附近海域4时14分和20时36分分别发生的7.8级和7.7级地震,地震前的4月12日出现不同程度的畸变和突变,则视为2次地震前均有异常。

2.2 统计分析

表1为地震信息及临震异常的统计结果,限于篇幅仅列举了部分具有代表性的震例。二张营台有效地震总数为78次,有映震反应的为63次占总地震数的80.8%,存在临震异常的为51次占有效地震总数的65.4%;天堂河台有效地震总数为76次,有映震反应的为63次占总地震数的82.9%,存在临震异常的为48次占有效地震总数的63.2%。从统计结果来看,二张营台和天堂河台对全球大多数MS≥7级地震均有较好的映震反应,多半地震前均有明显的前兆异常反映。

表1 地震信息及临震异常部分统计结果Table1 Earthquakes and related impending earthquake anomalies

续表

图3和图4分别为二张营台震例分析得出的地震震中分布、震级与震中距关系的统计结果。从图中可以看出,震中距为8000km范围内的映震和异常反映都很好,震级越大、震中距越近的映震和异常反应越明显,反之,映震和异常相对较差。

图3 2011年1月—2014年4月全球MS≥7级地震震中分布图Fig. 3 Distribution of global MS≥7 earthquakes epicenters from January 2011 to April 2014

图4 震级与震中距的统计关系Fig. 4 Statistical relationship between magnitude and epicentral distance

2.3 异常现象分类及描述

根据80次地震前异常统计结果(表2),临震异常现象可分为三种类型:固体潮畸变型(图5)、突变型(包括突升突降、突降突升和阶变,图6)和慢地震型(图7)。三种类型的异常会在地震前分别出现、交替出现、甚至同时出现,其中,多种类型同时出现多见于固体潮畸变过程中,出现张性、压性突变或慢地震形态(图6a和图7b)。二张营台三种异常类型分别占有效地震总数的57.7%、35.9%和6.4%,占异常总数的88.2%、54.9%和9.8%;天堂河台三种异常类型分别占有效地震总数的55.3%、25%和5.3%,占异常总数的87.5%、39.6%和8.3%。

表2 地震异常信息统计Table 2 Statistical information of seismic anomaly

图5 固体潮畸变型Fig. 5 The solid tide aberrance type

吴子泉等(1994)根据岩石力学及固体潮理论,建立了孕震期弹性物体应变固体潮的物理模式,从物理本质上讨论了不同应力阶段应变固体潮曲线的形态特征,同时还讨论了震前不同异常时期,应变固体潮畸变的不同特点。还有学者也对震前固体潮畸变现象进行了详细描述。王在华等(2011)对库尔勒台识别出的48次固体潮畸变现象进行了统计,分析认为观测中记录到的固体潮畸变现象是震前异常信号,但无法区分这是近震前的信号,还是强远震前的信号。卢双苓等(2008)对泰安地震台应变资料震前固体潮畸变震例进行了分析,并对现象机理进行了初步探讨。

笔者总结了二张营台和天堂河台固体潮畸变的几种形态,如图5所示。其中,图5(a)是2013年7月15日南桑德韦奇群岛地区发生7.2级地震前,2013年7月15日二张营台出现的巨大压性畸变,幅度达2895×10-9;图5(b)是2014年2月12日新疆于田发生7.3级地震前6小时,二张营台出现的压性固体潮畸变,异常幅度为204×10-9,震前出现如此清晰的畸变异常可能与发震构造及动力学背景有关(任俊杰等,2014);图5(c)是2013年4月16日伊朗南部发生7.7级地震前2天,天堂河台出现的固体潮日变畸变现象。

临震前出现压性或张性突变型异常现象是普遍存在的(李志民等,1992;陈启林等,2002;尹亮等,2002;王一宽,2003;王在华等,2011)。图6(a)是二张营台记录到的2011年6月24日安德烈亚诺夫群岛发生7.3级地震前,固体潮畸变过程中出现的张性突变,异常幅度达198×10-9;图6(b)是二张营台记录到的2012年3月14日本州东海岸远海发生7.2级地震前,出现的2次张性突变,异常幅度分别为42×10-9和53×10-9;图6(c)是二张营台记录到的2012年4月11日北苏门答腊西海岸远海发生8.6和8.2级双震前出现的张性突变,异常幅度为58×10-9。突变型异常又以张性突变为主,在二张营台和天堂河台它们分别占78.6%和60.5%。少数地震前,张性、压性突变会交替出现。

图6 突变型Fig. 6 The mutation type

许昭永等(2003)通过岩石高温高压破裂实验的研究结果发现,除长趋势变化外,临近主破裂(大地震)前多点应变出现突变(突升或突降)。但在1998年张北6.2级地震发生前,多个Sacks体应变台站的观测结果并未显示出这种变化。这里也起到了相互验证的作用。

在发生大地震前,对慢地震现象已有记载和研究(Costello等,1999;Katsumata等,2003;Kawasaki,2004;Shelly等,2006)。同时,国内多位学者利用应变观测资料对慢地震现象也进行了分析和讨论。刘鸿斌等(2012)在对高台台站分量式应变观测资料进行分析时发现,在部分大震发生前有形态各异的前驱波存在,并结合部分震例对其成因进行了初步讨论。张淑亮等(2009)利用山西多个台站的洞体应变观测资料,对汶川MS8.0级地震发生前慢地震现象进行了谱分析,结果显示波动周期在46—65分钟之间。

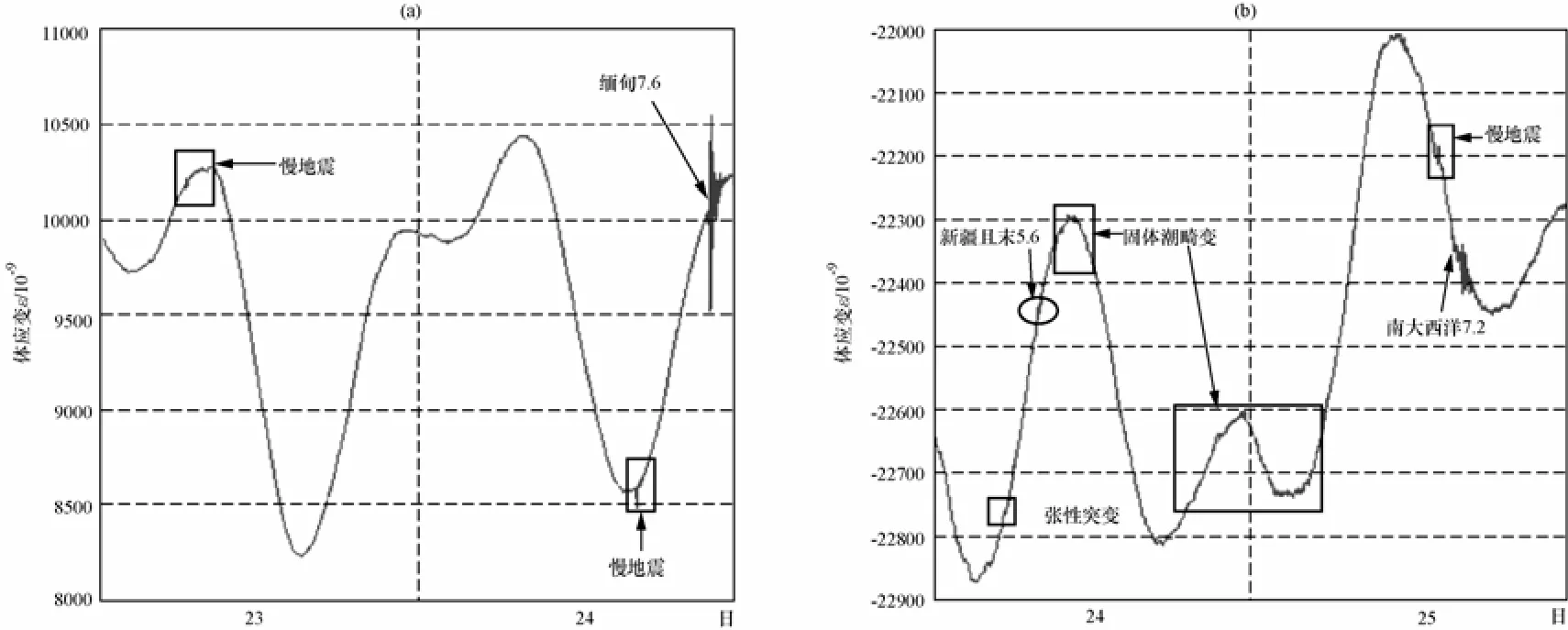

图7(a)是二张营台在2011年3月24日缅甸发生7.6级地震前,记录到的2次慢地震;图7(b)是二张营台在2013年11月25日南大西洋7.2级地震发生前1小时,记录到的慢地震。慢地震是地震断裂过程的一个组成部分,在地震成核作用中可能起着重要的作用,慢地震还有可能揭示更多板块边界的运动形式(闫伟等,2011)。

笔者的统计结果显示,在大震发生前二张营台和天堂河台出现慢地震分别为5次和4次,占地震总数的6.4%和5.3%,占异常总数的9.8%和8.3%。可见大震发生前,慢地震现象的出现只占很小的一部分,这与周龙寿等(2009)得出的大震发生前15天之内,不能普遍检测到“前驱波”结论吻合。

图7 慢地震型Fig. 7 The slow earthquake type

2.4 两台站对同一地震的异常响应特征

根据笔者的统计结果,对于同一次地震发生前,并非2个台站均有异常,即使都有异常,异常的起止时间、类型和幅度也存在明显差异。在时间上,异常出现的时间有先有后,即使是同一天出现异常的时刻也基本不一致,持续时间更是不尽相同;在类型上,种类有多有少,类型也多有不同,如一个台站出现突变型,而另一个台站则表现为慢地震型,但多以固体潮畸变型为主;在幅度上,有大有小,甚至最大相差两个数量级。

图8为2014年4月2日智利北部沿岸近海发生8.1级地震前,二张营台和天堂河台的记录结果。图8(a)为二张营台4月1日14h23min开始出现的固体潮畸变,幅度为62×10-9,4月2日6h02min又出现了张性突变;图8(b)为天堂河台4月1日19h16min开始出现的固体潮畸变,幅度为29×10-9。特别是2011年12月27日中俄7.1级地震发生前,2个台站在同一时刻出现了突变,但二张营台表现为压性,而天堂河台则表现为张性。再结合表1和图8就更能验证上述的结论。由此可见,不同台站对同一地震的异常响应特征是纷繁复杂的,李本友等(2012)和牛安福等(2013)在对形变观测进行研究时,均发现了这一现象的存在,这里仅从现象进行探讨,对于机理的认识还有待进一步深入研究。

图8 智利8.1级地震发生前2个台站记录的特征Fig. 8 Records from two stations before Chile MS8.1 earthquake

3 结论与讨论

二张营台和天堂河台对全球MS≥7级地震有映震反应,占地震总数的80%以上,而且观测仪器的精度较高,固体潮日变清晰,观测质量和连续率较好,前兆异常信息可信度高。从统计结果来看,震前异常信息量与地震大小和震中距呈正相关,震前异常现象以固体潮畸变型异常为主,突变型异常次之,慢地震型异常很少甚至不到异常总数的10%。固体潮畸变型异常多出现在震前10天内,甚至更长时间;突变型、慢地震型异常一般在震前3天内出现。

震前出现的固体潮畸变现象是震源区区域应力场失衡的直接表现。张性或压性突变是震源区区域应力场失衡过程中,岩石由蠕变到塑变阶段表现在远场体应变观测值上的显著异常反映。慢地震是一种无震断层活动与脆性破裂之间的地震现象,运动的时间尺度比“正常”地震要长,可以辐射长周期弹性波或长周期成分异常大的地震,这与许多观测结果相一致(Linde等,2002)。二张营台和天堂河台相距仅71km,对于同一地震异常响应的起止时间、类型和幅度差异较大,这可能与台站井孔条件、地质条件与某一地震的触发机制有关。

笔者建议以全球7级以上地震震例研究为出发点,对我国历史中强地震使用更长时间尺度、更多样本进行统计分析,并对异常持续时间、幅度和震源机制等特征信息进行深入研究,这样才能充分发挥体应变观测在地震短临预报中的实践和应用。

陈冬柏,李媛媛,罗词建等,2012a.石砭峪水库蓄放水对西安台数字化钻孔应变观测的影响研究.国际地震动态,(6):206—206.

陈冬柏,罗词建,李媛嫒等,2012b.西安基准地震台钻孔体应变观测干扰分析. 高原地震,24(2):50—54.

陈启林,王皓,毛华锋等,2002.体应变数字记录特征与中强震关系初探. 华南地震,22(1):76—79.

高福旺,李丽,牛安福等,2004.对体应变干扰因素的识别及排除. 地震,24(增刊):90—97.

李本有,蒋昌才,文晓勤等,2012.安徽省安庆MS4.8震前钻孔体应变数据变化分析.地震地磁观测与研究,33(5/6):217—220.

李志民,纪远刚,1992.几次地震前峰峰地震台记录的体应变异常及其特征.西北地震学报,14(3):84—87.

刘鸿斌,尹亮,李东生等,2012.甘肃高台分量式应变前驱波的特征分析.西北地震学报,34(3):299—307.

卢双苓,李峰,王强等,2008.泰安地震台钻孔应变固体潮畸变的分析探讨.华北地震科学,26(2):49—52.

牛安福,张凌空,李媛等,2013.芦山MS7.0级地震前的形变空区特征研究.震灾防御技术,8(4):341—350.

任俊杰,王信国,程佳,2014.2014年于田7.3级地震的发震构造及动力学背景的初步分析.震灾防御技术,9(1):74—82.

唐磊,荆燕,2013.川滇地区钻孔四分量应变仪记录的同震应变阶分析. 震灾防御技术,8(4):370—376.

唐磊,邱泽华,2011a.钻孔四分量应变仪观测的汶川地震的同震应变阶. 地壳构造与地壳应力文集,(23):114—124.

唐磊,邱泽华,郭燕平等,2011b.日本9.0级地震引起的应变阶分析.地震地磁观测与研究,32(6):13—16.

田韬,王俊菲,王维等,2014.钻孔耦合对体应变观测的影响分析.地震地磁观测与研究,35(3/4):165—173.

王一宽,2003.二次地方震前的体应变短临异常. 华南地震,23(2):96—100.

王在华,徐长银,李尚伟等,2011. 库尔勒铁门关钻孔应变震前固体潮畸变现象分析.内陆地震,25(3):229—238.

吴利军,周立明,张中五等,2013. 东三旗台Sacks体应变干扰分析与震例研究. 防灾科技学院学报,15(3):41—44.

吴子泉,张昭栋,1994.震前应变固体潮畸变的物理模式.高原地震,6(1):7—14.

许昭永,杨润海,胡毅力等,2003.慢地震慢前兆的机制研究.地震,23(2):12—20.

闫伟,彭汉书,2011.静/慢地震研究现状及意义. 大地测量与地球动力学,31(增刊):51—56.

易志刚,邱泽华,宋茉,2006.首都圈地区数字化钻孔应变观测资料分析.大地测量与地球动力学,26(3):53—58.

尹亮,李兴坚,陈兰新等,2002.昆仑山口西8.1级地震前高台钻孔应变异常特征.高原地震,14(1):83—86.

张国红,王勇,杨选辉等,2010.钻孔应变资料的可靠性分析.大地测量与地球动力学,30(增刊(Ⅰ)):62—73.

张凌空,2005.昌平台Sacks体应变仪观测曲线年变现象成因研究.中国地震,21(2):254—259.

张凌空,吴利军,杨颖,2012.雷暴产生的气压突变对体应变与同井水位干扰的对比研究.中国地震,28(1):69—77.

张淑亮,刘瑞春,宁亚玲等,2009.汶川MS8.0地震前山西前兆低频前驱波特征分析.大地测量与地球动力学,29(6):35—39.

郑大林,张肇诚,2000.地震震例的研究.地震,20(增刊):227—232.

周龙寿,邱泽华,唐磊等,2009.用中国钻孔应变台网资料检验大震“前驱波”.地震,29(3):67—78.

Costello S.W. and Tullis T.E.,1999.Can free oscillations trigger foreshocks that allow earthquake prediction? Geophysical Research Letters,26(7):891—894.

Katsumata K.,Wada N. and Kasahara M.,2003. Newly imaged shape of the deep seismic zone within the subducting Pacific plate beneath the Hokkaido corner,Japan-Kurile arc-arc junction. J. Geophys. Res.,108:2565. doi:10.1029/2002JB002175.

Kawasaki,2004. Silent earthquakes occurring in a stable-unstable transition zone and implication for earthquake prediction. Earth Planets Space,56:813—821.

Linde A.T. and Sacks I.S.,2002. Slow earthquakes and great earthquakes along the Nankai trough. Earth and Planetary Science Letters,203(1):265—275.

Sacks I.S.,Evertson D.W.,1971. Sensitive borehole strain- rate meters. Carnegie Institution,Washington Yearbook,68:448—453.

Shelly D.R.,Beroza G.C.,Ide S. et al.,2006. Low-frequency earthquakes in Shikoku,Japan,and their relationship to episodic tremor and slip. Nature,442:Doi:10.1038/nature04931.

Abnormal Phenomena of Body Strain before Large Earthquakes

Wu Lijun1),Chen Zhengwei1,2),Li Hangu1),Xu Lei3),An Bayaer4)and Xu Shunqiang5)

1) Institute of Earthquake Science, China Earthquake Administration, Beijing 100036, China

2) Key Laboratory of Earthquake Prediction,Institute of Earthquake Science,China Earthquake Administration,Beijing 100036,China

3) Earthquake Administration of Shandong Province Wudi Dashan seismic station, Binzhou Wudi 251910, China

4) Seismological Bureau of Weihai City, Weihai 264200, China

5) Geophysical Exploration Center of CEA, Zhengzhou 450002, China

In this paper we analyzed 80 impending earthquake anomalies of the Sacks volume strain from Erzhangying station and Tiantanghe station where abnormal phenomena took place from January 2011 to April 2014 all over the world, and their magnitudes are all no less than 7. Then, preconditions for anomaly identification are put forward in allusion to complex earthquake cases. Statistical results show that volume strain observation has a better earthquake reflecting ability for earthquakes of that magnitudes are no less than 7 and epicentral distances within 8000 km. Our results suggest that the volume strain observation can reflect precursory anomalies of such earthquakes in a better way. Based on categorization and description of those anomalies, we divided abnormal phenomena into three types, i.e., distortion of earth tide, abrupt change type and slow earthquake. According to our results, volume strain anomaly can play a role in indicating future strong earthquake of the whole world.

Large earthquakes;Body strain;The solid tide distortion;Mutation;Slow earthquakes;The earthquake case study

中国地震局监测、预测、科研三结合课题“Sacks体应变临震异常的震例统计研究(154201)”和地震预测研究所基本科研业务专项(2012IES010202)资助

2014-06-27

吴利军,男,生于1984年。大学本科,工程师。主要研究方向:地震监测与前兆研究。E-mail:wulj@cea-ies.ac.cn