携砂酸液体系综述

戴亚婷,伊向艺,2,孙骏,张紫薇,张伟伟,顾亚鹏,吴红军

(1.成都理工大学能源学院,四川成都610059;2.油气藏地质开发工程国家重点实验室(成都理工大学),四川成都610059;3.中国石油大学(华东)石油工程学院,山东青岛266580;4.中石油塔里木油田分公司油气工程研究院,新疆巴音郭楞841000)

专论与综述

携砂酸液体系综述

戴亚婷1,伊向艺1,2,孙骏1,张紫薇1,张伟伟3,顾亚鹏1,吴红军4

(1.成都理工大学能源学院,四川成都610059;2.油气藏地质开发工程国家重点实验室(成都理工大学),四川成都610059;3.中国石油大学(华东)石油工程学院,山东青岛266580;4.中石油塔里木油田分公司油气工程研究院,新疆巴音郭楞841000)

储层改造方式主要为水力压裂、基质酸化、酸化压裂,然而在20世纪80年代初,国外公司研制的新型酸液具有的携砂性能,为在储层中产生具有较高导流能力的酸蚀支撑裂缝提供可能,此后酸携砂压裂技术被越来越多地研究[1]。文章重点从粘温性、携砂性和现场应用情况三个方面,对比和分析国内外报道的携砂酸液,分别是地面交联酸、清洁酸和乳化酸。结果证明地面交联酸的耐温性,携砂情况以及现场应用效果是最好的。同时,文章在总结对比的基础上,发现了一些在携砂酸液研究中存在的问题。

酸携砂压裂;携砂酸液;地面交联酸;清洁酸;乳化酸

碳酸盐岩储层增产技术始于19世纪90年代中期,美孚石油公司于1895年在俄亥俄州利马地区进行首次酸化作业,取得良好效果。Grebe和Stoesser(1935)发现酸化施工中地层形成裂缝,第一次出现酸压的概念。1947年在美国堪萨斯州的水力加砂压裂试验成功,此后压裂理论得到迅速发展[2-3]。

随着油气勘探开发技术的发展,越来越多难动用的深层复杂碳酸盐岩储层的改造技术面临挑战。考虑到水力压裂和酸压自身都存在的一些不足,伊向艺(2006)[4]提出了酸携砂压裂的技术。该技术结合了水力加砂压裂和酸化压裂的优点,使酸携砂压裂产生具有较长,较高的导流能力以及能沟通储层中微裂缝的酸蚀-支撑复合人工裂缝。

酸携砂压裂技术关键需解决酸液的携砂能力,技术要求酸液体系在地层裂缝剪切下保持较好的粘度,同时具有一定的温度稳定性,除此之外,还应该具有较好的缓速性能,破胶性能等。目前国内外文献报道的携砂酸液有三种:地面交联酸、清洁酸、反乳化酸。本文重点从粘温性、携砂性和现场应用情况三个方面,对这三种酸液体系进行了对比和分析,根据这些酸液的特点分别评价了适应性,并针对酸携砂压裂技术中液体性能研究及评价方法做出了展望。

1 酸液性能及应用

为保障酸携砂压裂技术的顺利实施,应用酸液体系必须具备较强的携砂能力和稳定的粘度性能这两个基本特征,此外为适应不同的地层特征和工艺技术,国内外科研机构已探索并实践出了多种可携砂的酸液体系,主要分为地面交联酸体系、清洁酸体系和乳化酸体系三类。本文重点对以上这三种酸液体系的粘温性、携砂性和现场应用进行了对比分析。

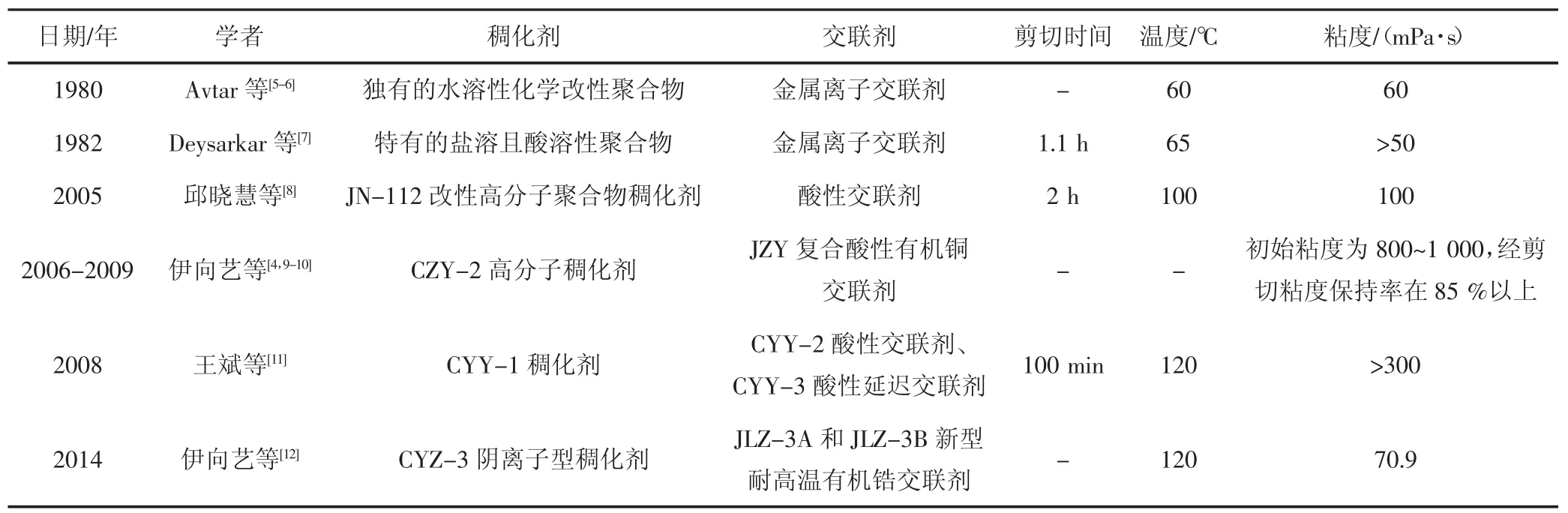

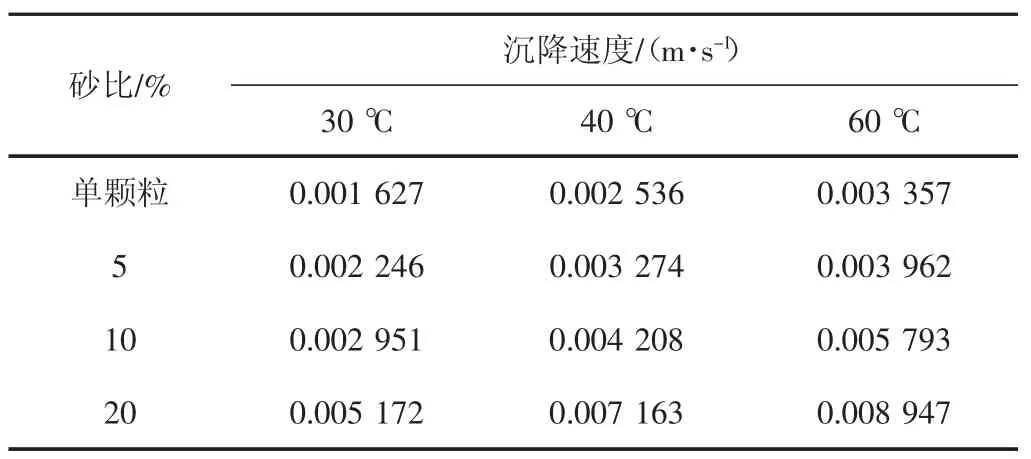

酸液粘度随温度的变化而变化,酸液的粘度直接影响酸液的携砂性能,因此研究酸液的粘温性具有重要意义。国内外为提高地面交联酸的粘度稳定性,研发了多种地面交联酸体系(见表1),统计发现自1980年以来地面交联酸体系的耐温性能不断提升,2008年以后地面交联酸体系的最高应用温度达到了120℃,持续剪切后的粘度保持在70 mPa·s左右。但随着地面交联酸体系温度稳定性的提高,其破胶性能又面临了严峻挑战。

表1 地面交联酸体系粘度

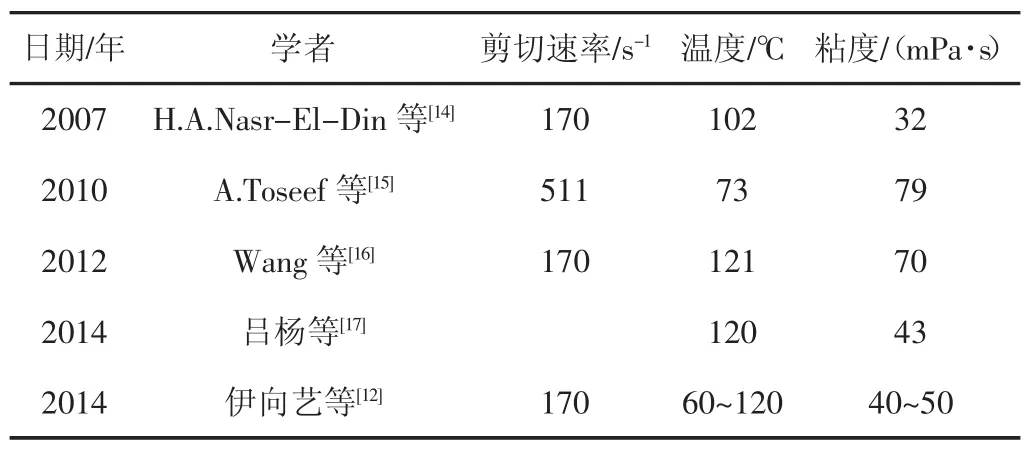

美国Stim-Lab公司通过大型输砂模型对粘弹性压裂液进行了携砂实验,结果证明压裂液在剪切速率为100 s-1(可换算为API标准170 s-1),粘度为30 mPa·s时,粘弹性表面活性剂溶液仍能有效输送支撑剂[13]。自21世纪以来,国内外研发出了多种具有携砂粘度的清洁酸液体系,酸液的抗剪切能力以及耐温性都不断提升(见表2)。但是清洁酸随pH和Ca2+/Mg2+浓度的变化而变粘,因此研究清洁酸粘度对pH和矿化度的敏感性也十分重要。

表2 清洁酸粘度

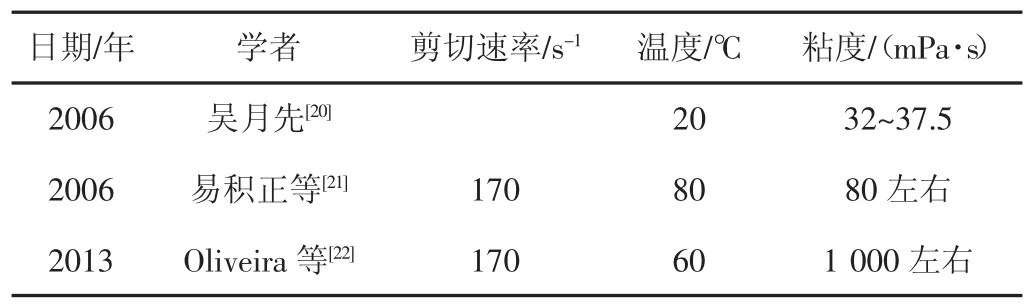

乳化酸携砂压裂工艺技术是全新的工艺技术,尚无可参考的技术信息,吴月先首次在2006年的一篇文献中报道了一种可用于酸携砂压裂的油包酸乳化酸(IEA),当油酸比为3:7时乳化酸稳定性较好[18],这与Al-Mutairi等人的实验结果一致[19]。国内外研究的具有携砂能力的清洁酸体系较少,在60℃条件下,酸液粘度高达1 000 mPa·s,这完全达到了携砂的要求(见表3)。但是乳化酸的粘度耐温性还需要进一步提高。

表3 乳化酸粘度

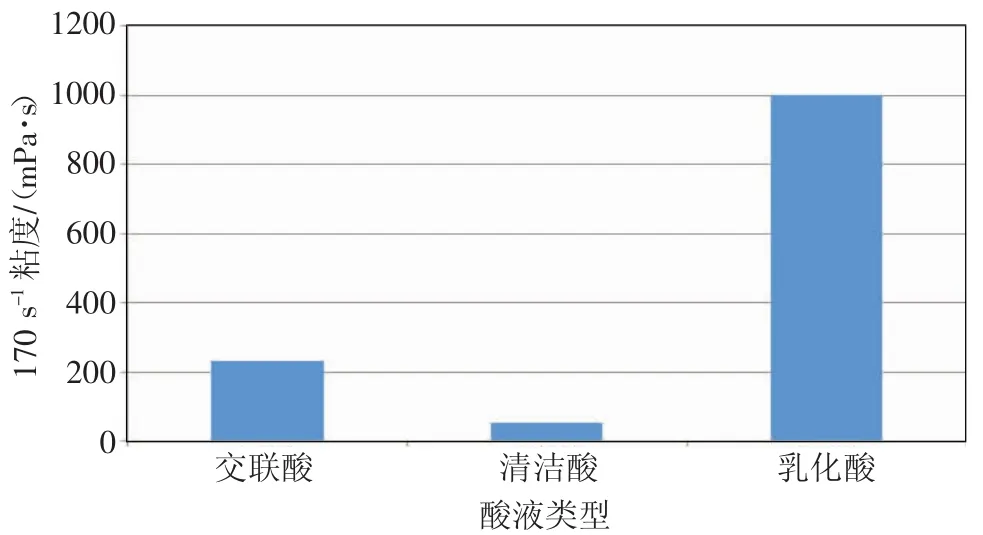

对比最新的三种酸液粘度的热稳定性(见图1)。60℃条件下乳化酸的温度稳定性最好,但是由伊向艺等人在2014年报道的地面交联酸中的新型耐高温有机锆交联剂在140℃高温下仍能交联形成粘度,达到携砂要求[12]。后续报道还有耐温高达180℃的酸液。因此地面交联酸更适用于高温深井的酸携砂压裂改造。

图1 三种最新酸液粘度对比(60℃)

1.2携砂性

酸液悬砂及支撑剂沉降速率的测量可以检验酸液的粘弹性,同时也是评价酸液携砂能力最直接的方法。邱晓慧等人在其著作中提到流体的静态悬砂实验中砂子的自然沉降速度为0.008 m/s时流体的悬砂性能就能算较好。

国内外所研发的地面交联酸沉砂速率都在0.005 m/s以下,能携带的支撑剂粒径越来越大,具有良好的携砂性能(见表4)。但是,统计还发现携砂温度普遍在90℃左右,这并不适用于一些高温油气田,如新疆塔河油田,储层温度高达160℃以上,因此携砂酸液的适用温度仍面临挑战。

有个理发师,理发时总讲些妖魔鬼怪的故事,问他为什么。他说:“我讲这些故事的时候,你的头发就会竖起来,这样我理起发来就容易得多了。”

表4 地面交联酸携砂能力

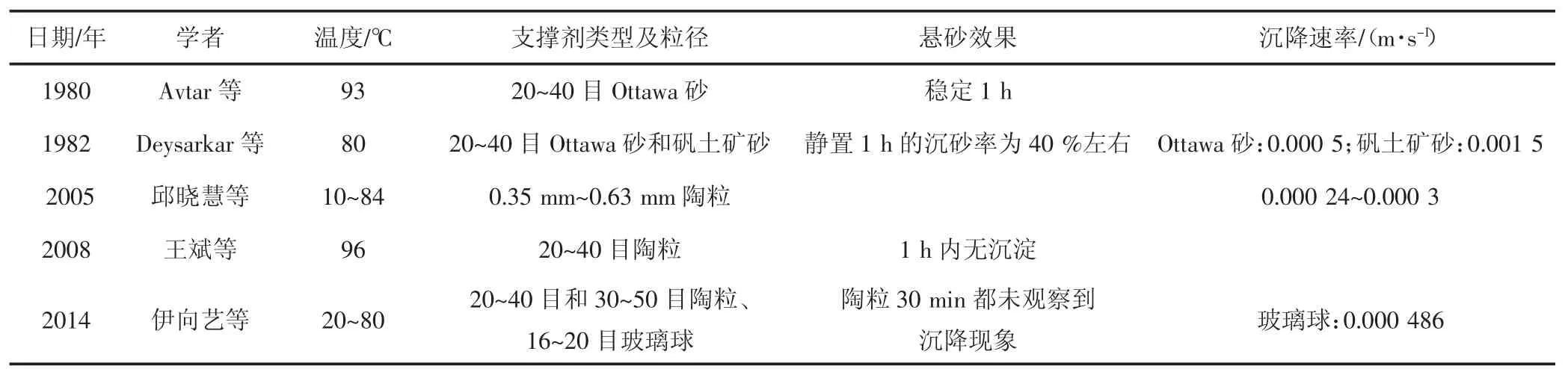

清洁酸静态悬砂实验测得不同温度下,不同砂比的20~40目人造陶粒的沉降速率(伊向艺,2014)[12](见表5)。随温度和砂比的增大,砂粒的沉降速度迅速增大,但是仍然符合携砂要求。但是,清洁酸的携砂温度依然需要进一步提高,以适应更高温储层。

表5 清洁酸静态悬砂实验结果

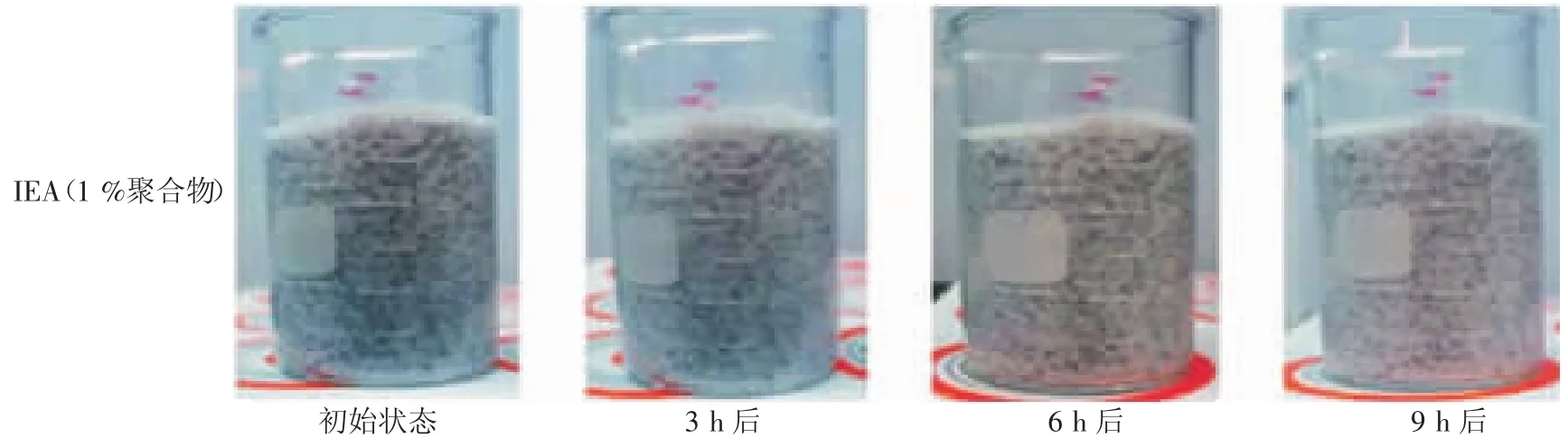

吴月先以及易积正等人证明该乳化酸携砂在裂缝表面形成支撑裂缝导流能力远远高于酸液单独对裂缝表面形成的酸蚀裂缝导流能力。Oliveira等人报道,室温下,密度为3.56的矾土矿支撑剂在乳化酸酸液中能稳定长达9 h(见图2)。但是同时,本次悬砂测试结果是在室温条件下测得,不适用于大部分储层,因此还需要进一步研究酸液的温度适应性。

图2 室温下乳化酸悬砂性能[22]

同样是测试20~40目单颗陶粒在酸液中的沉砂情况,陶粒在地面交联酸中能保持30 min无沉降,而在清洁酸中沉降速率为0.003 357 m/s,由此可知地面交联酸的携砂能力强于清洁酸。

1.3现场应用

实验室大量优化酸液性能的研究,是为了在现场应用中能取得良好的效果。

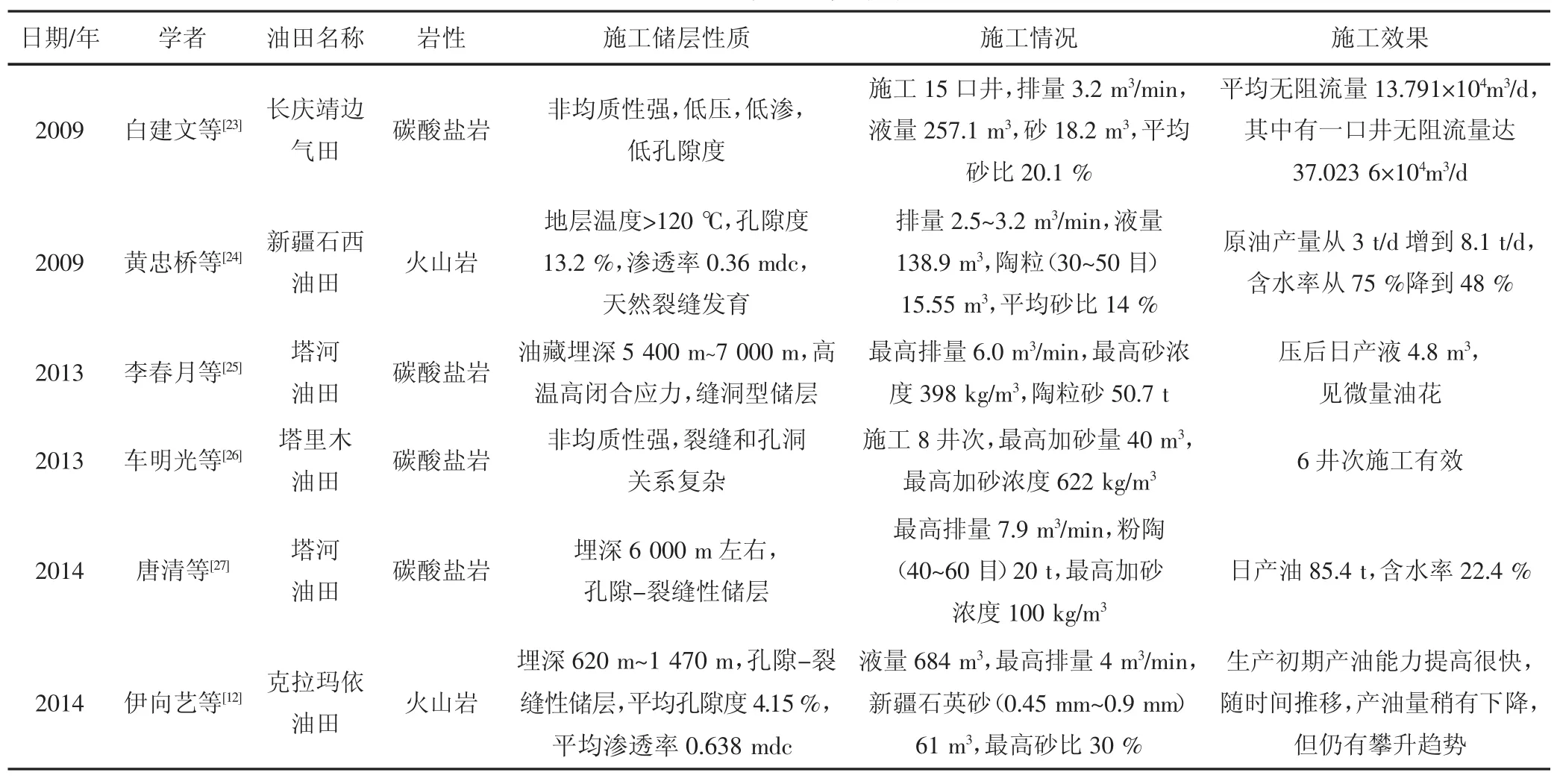

(1)地面交联酸已在多个油田进行了现场试验与应用,施工概况和施工效果(见表6)。试验结果证明地面交联酸不仅在碳酸盐岩储层中成功应用,而且在火山岩中也能取得良好效果,总的来说适合应用于高温、低孔、低渗、非均质性强的复杂油气藏改造。

表6 地面交联酸现场试验

(2)相对于地面交联酸,清洁酸的现场试验井次较少,在华北油田差油层中的B井试验,增产倍比高达25.8,但是增产后产油量也仅有20.95 m3,效果并不明显。

(3)乳化酸酸携砂压裂试验还未在现场展开,但是由于乳化酸是油包水型酸液,因此可以在水敏性储层中进行试验。

2 分析对比

地面交联酸、清洁酸和乳化酸本身具有的高粘度使得酸岩反应变慢,有利于增加酸蚀裂缝距离形成长裂缝,再加上它们的温度稳定性和抗剪切稳定性使其具有携砂能力,也就为酸携砂压裂提供了可能性。通过对比分析可知:

(1)地面交联酸酸液体系初始粘度高,耐温高达140℃,且悬砂、沉砂测试结果最好,现场试用增产效果显著,可适用于高温低渗、非均质性强的复杂储层。

(2)清洁酸体系的粘弹性使之也具有携砂能力,在现场的试验得到一定的效果,同时因其无残渣、低伤害、遇油破胶且能自动变粘将酸液分流给低渗层的特点,对伤害井,稠油层以及非均质性强的油气藏具有一定的改造效果[28-31]。

(3)乳化酸体系虽然现在还没有在现场试验,但是在60℃条件下,酸液的粘度能高达1 000 mPa·s左右,在室温下支撑剂在酸液中能稳定9 h,可用于水敏性储层的酸携砂压裂。然而,不管是在实验室研究较成熟以及在现场试验的地面交联酸和清洁酸,还是停留在实验研究初级阶段的乳化酸,都还存在一些不足:

(1)酸液的携砂能力取决于酸液的粘度稳定性,而现场应用中酸液在泵注过程中受剪切力,在地层中与岩石反应生成Ca2+,Mg2+等阳离子,都会影响酸液的粘度,因此在实验室评价酸液携砂能力应考虑剪切速率及同离子效应。

(2)酸液在携砂或未携砂情况下的摩阻是不同的,优化酸液的摩阻能减小泵注压力,这避免了大功率设备的使用和磨损,同时优化摩阻也可以将酸液应用于深层高压储层中,因此在实验室研究中应计算悬砂酸液的摩阻。

(3)支撑剂在裂缝中的分布特征直接影响填砂裂缝的导流能力,但是目前支撑剂的分布规律仅停留在理论研究或是电脑模拟上,同时理论研究假设所有支撑剂是同一粒径的,但是实际上支撑剂的粒径是不均等的,因此支撑剂在裂缝中的分布规律应在实验室中进一步研究。

(4)近年来,非常规油气藏,特别是致密砂岩的开发也成为了热点,除了水力压裂措施外,HF/HCl混合酸液酸化作业也可增产砂岩储层,因此携砂酸液的研究不应仅仅局限于碳酸盐岩,也可以结合HF/HCl酸液与支撑剂进行砂岩酸携砂压裂研究,为经济有效的开发做出贡献。

[1]Arthur Bale,et al.Stimulation of Carbonates Combining Acid Fracturing With Proppant(CAPF),A Revolutionary Approach for Enhancement of Sustained Fracture Conductivity and Effective Fracture Half-length[J].Paper SPE 134307,2010.

[2]杨秀夫,等.国内外水力压裂技术现状及发展趋势[J].钻采工艺,1998,21(4):21-25.

[3]Leonard J.Kalfayan.Fracture Acidizing,History,Present State,and Future[J].Paper SPE 106371,1980.

[4]伊向艺.碳酸盐岩储层交联酸酸压技术研究与应用[D].成都:成都理工大学,2006.

[5]Avtar S.Pabley,et al.Performance of Crosslinked Hydrochloric Acid in the Rocky Mountain Region[J].Paper SPE 10877,1982.

[6]Avtar S.Pabley,David L.Holcomb.A New Stimulation Technique,HighStrengthCrosslinkedAcid[J].PaperSPE 9241,1984.

[7]Asoke K..Deysarkar et al.Crosslinked Acid Ge l[J].The Journal of Canadian Petroleum,1984,(1-2):26-32.

[8]邱晓慧,等.新型地面交联酸的研发与应用[M].北京:石油工业出版社,2005:244-250.

[9]伊向艺,卢渊,宋毅,等.靖边气田白云岩储层交联酸酸压技术实践[J].油气地质与采收率,2008,15(6):92-94.

[10]王海涛.交联酸酸携砂压裂在白云岩储层改造中的应用[D].成都:成都理工大学,2007.

[11]王斌,张健强,郎建军,等.新疆油田石炭系油藏交联酸携砂压裂技术应用[J].钻采工艺,2010,33(6):56-60.

[12]伊向艺,等.碳酸盐岩储层酸携砂压裂技术研究与应用[M].科学出版社,2014.

[13]崔会杰,等.清洁压裂液室内研究[J].钻井液与完井液,2005,22(3):41-43.

[14]H.A.Nasr-El-Din,et al.Optimization of Surfactant-Based Fluids for Acid Diversion[J].Paper SPE 107687,2007.

[15]A.Toseef,et al.Viscoelastic Surfactant Diversion:An Effective Way to Acidize Low-Temperature Wells[J].Paper SPE 136574,2010.

[16]Guanqun Wang,et al.A New Viscoelastic Surfactant for High Temperature Carbonate Acidizing[J].Paper SPE 160884,2012.

[17]吕杨,等.低渗碳酸盐岩储层新型清洁酸液体系开发研究[J].石油化工应用,2014,33(8):83-87.

[18]吴月先,等.地面交联酸携砂压裂工艺技术开发及其发展方向[J].石油科技论坛,2006,(1):44-47.

[19]Al-Mutairi,S.H.,Hill A.D.,and Nasr-El-Din,H.A.Effect of Droplet Size,Emulsifier Concentration,and Acid Volume Fraction on the Rheological Properties and Stability of Emulsified Acids[J].Paper SPE 107741,2007.

[20]吴月先,等.新疆高浓度乳化酸携砂压裂研究途径[J].新疆石油科技,2006,16(1):20-28.

[21]易积正,等.复杂岩性储层酸携砂压裂技术室内研究[J].钻采工艺,2006,29(3):55-57.

[22]H.A.Oliveira,et al.Invert Emulsion Acid for Simultaneous Acid and Proppant Fracturing[J].OTC 24332,2013.

[23]白建文,等.交联酸携砂压裂工艺在碳酸盐岩储层的应用[J].石油钻采工艺,2009,31(5):116-128.

[24]黄忠桥,等.粗面岩储集层地面交联酸携砂压裂技术研究[J].钻采工艺,2010,33(1):57-59.

[25]李春月,杨方政.冻胶酸酸液体系室内研究及在塔河油田[26]车明光,等.交联酸加砂压裂技术的研究和应用[J].石油与天然气化工,2014,43(4):413-435.

的应用[J].西部探矿工程,2013,(7):88-92.

[27]唐清,等.可携砂交联酸酸液体系室内实验及现场应用[J].精细石油化工进展,2014,15(1):1-5.

[28]Frank Chang,et al.A Novel Self-Diverting-Acid Developed for Matrix Stimulation of Carbonate Reservoirs[J].Paper SPE 65033,2001.

[29]Abdulwahab H.Al-Ghamdi,et al.Propagation of Viscoelastic Surfactant-Based Acids in Carbonate Cores[J].Paper SPE 121713,2009.

[30]G.T.Woo,et al.A New Gelling System for Acid Fracturing[J].Paper SPE 52169,1999.

[31]Nisha Pandya,Sushant Wadekar.A Novel Emulsified Acid System for Stimulation of Very High-Temperature Carbonate Reservoirs[J].IPTC 16452,2013.

Review of acids for acid fracturing with proppant

DAI Yating1,YI Xiangyi1,2,SUN Jun1,ZHANG Ziwei1,ZHANG Weiwei3,GU Yapeng1,WU Hongjun4

(1.College of Energy Resources of Chengdu University of Technology,Chengdu Sichuan 610059,China;2.State Key Laboratory of Oil and Gas Geology and Exploitation of Chengdu University of Technology,Chengdu Sichuan 610059,China;3.College of Petroleum Engineering of China University of Petroleum,Qingdao Shandong 266580,China;4.Oil and Gas Engineering Institute of PetroChina Tarim Oilfield Branch,Bayinguoleng Xinjiang 841000,China)

Hydraulic fracturing,matrix acidizing and acid fracturing are the main treatments for reservoir stimulation.However,when a foreign company came up with a new acid formula which got the ability of carrying proppants in the early 1980s,this new acid system can create prop-fractures with high conductivity through acid fracturing with proppant.Therefore the study on acid fracturing with proppant is getting popularity.This paper compares and an-alyzes some data of cross-linked acids,VES acids and invert emulsified acids with the capacity of carrying proppants which are reported by researchers at home and abroad from three main aspects,viscosity-temperature property,capacity of carrying proppants and field application.Results show the thermal stability,ability of proppant-carrying and the effect of field application of cross-linked acids are the best.At the same time,some problems existing in the researching are mentioned.

acid fracturing with proppant;proppant-carrying acids;cross-linked acids;VES acids;invert emulsified acids

10.3969/j.issn.1673-5285.2015.03.001

TE357.2

A

1673-5285(2015)03-0001-06

2015-01-22

国家自然科学基金“高粘度酸液酸岩反应动力学机理研究”,项目编号:51274050。

戴亚婷,女(1990-),硕士,研究方向为油气田开发工程,储层保护与储层改造,邮箱:409521225@qq.com。