沿空留巷巷内综合支护技术探索与应用

宋文献

(郑州煤电股份有限公司芦沟煤矿,河南省郑州市,454000)

沿空留巷巷内综合支护技术探索与应用

宋文献

(郑州煤电股份有限公司芦沟煤矿,河南省郑州市,454000)

针对沿空留巷围岩变形大、变形不均匀、维护效果差等状况,以芦沟煤矿沿空留巷为工程背景,理论计算了沿空留巷支护顶板静载荷及U型钢支架承载力,合理确定了U型钢支架危险截面位置,设计出了沿空留巷巷内支护加固方法及相关参数。工程实践表明:U型钢配合伸缩梁加固进行沿空留巷巷内支护效果显著,巷道变形能控制在允许范围内,满足工作面二次回采要求。

沿空留巷 U型钢支架 承载力 危险截面 综合支护技术

沿空留巷技术因提高煤炭资源回收率、降低巷道掘进率、解决矿井采掘接替紧张难题、实现工作面Y型通风、有效解决工作面上隅角瓦斯积聚与超限等优点而被广泛应用。在沿空留巷技术研究方面,我国许多学者进行了大量的理论研究与实践,但沿空留巷围岩大变形、维护周期长、破坏范围大等状况,常常因锚杆、锚索延伸量不足或因支护强度不足而发生顶板整体性垮冒事故,导致留巷失败。因此,结合芦沟煤矿32101工作面地质情况,以32101运输平巷沿空留巷为工程研究背景,通过沿空留巷围岩应力及顶板活动规律,对沿空留巷支护顶板静载荷、U型钢支架承载力进行了理论计算,进而选择合理的支护参数及支护方式,将沿空留巷围岩变形控制在允许范围之内,保证留巷段满足二次回采要求。

1 工作面概况

32101工作面为32采区首采工作面,东部至矿井井田边界,西部至32采区运输下山,南部至32121工作面,北部至32081工作面,工作面设计走向长度713.5 m,倾斜长度103.5 m,井下标高-208.6~-271.5 m,开采煤层为二1煤层,赋存不稳定,倾角11°~16°,平均倾角14°,平均厚度6.4 m,直接顶为砂质泥岩,基本顶为中粒砂岩;工作面初次来压步距为15 m,周期来压步距为5 m;绝对瓦斯涌出量1.5~3.5 m3/min,相对瓦斯涌出量1.4~3.2 m3/t,煤尘无爆炸性,属不易自燃煤层;正常涌水量60 m3/h,最大涌水量80 m3/h,静水压力较高,属于典型的带压开采工作面。32101工作面运输平巷利用3.5 m坑木梁配合2.4 m坑木进行超前替棚作业,为保证工作面涌水顺利排出,当工作面推过流水巷近似呈仰斜开采时,开始对运输平巷进行留巷,为防止向采空区漏风、减少巷道围岩变形,在靠近采空区侧堆放2 m宽煤袋用于堵漏风和加固巷道。受工作面回采及上覆岩层剧烈运动影响,留巷内坑木折断严重,无法进行正常清淤,工作面及采空区涌水疏排受阻。为保证底板涌水顺利排出及施工安全,确定对原留巷支护形式进行变更,即工作面运输平巷不再进行替棚作业,仍采用原有U型钢支护形式进行支护,为加强巷道支护强度,要求留巷内每间隔两棚打设一根伸缩梁并配合2.4 m坑木进行支护,在留巷段采空区侧铺设旧风筒帆布、竹笆等材料防止采空区漏风,并按照设计要求,每间隔5 m打设一道密闭墙。

2 沿空留巷围岩应力及顶板活动分布规律

2.1沿空留巷围岩应力分布规律

受工作面回采引起的顶板覆岩移动及超前支承压力变化影响,采场原岩应力遭到破坏,引起岩体内应力重新分布。采空区基本顶触矸稳定后,采场顶板围岩应力分布如图1所示。

图1 沿空留巷围岩应力分布图

煤体上方应力分布呈现 “双峰”状,其特点按应力相对大小可以分为3个区,即应力集中区、应力低值区和应力正常区,如图1所示。采空区侧应力高峰为塑性应力,煤墙侧应力高峰为弹性应力,弹性应力靠近采空区侧为应力低值区,存在着一个相对低应力状态的采掘空间,该采掘空间顶板静载荷实际上近似于基本顶岩梁下直接顶岩层重量与岩梁断裂跨落引起的顶板变形荷载之和。

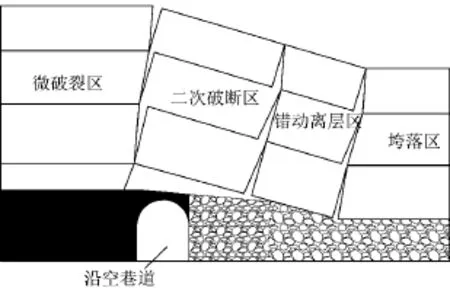

2.2沿空留巷顶板活动规律

受采场边界煤体侧向支承应力作用的影响,采空区边界上方将形成不整齐错台阶悬臂式顶板残留边界,依据顶板岩层分布状态,可将采空区边界附近的顶板岩层划分为4个区块,即垮落区、错动离层区、二次破断区及微破裂区。沿空留巷顶板岩层运动分布如图2所示。

图2 沿空留巷顶板岩层运动分布图

采场覆岩活动规律,特别是采场侧向顶板结构及移动规律,对留巷段围岩变形影响较大,在采场顶板离层前,受巷道支护阻力影响,顶板首先沿采空区侧破断,而覆岩垮落所产生的动压,对移动边界即工作面回采空间的影响较固定边界影响明显,其矿压显现也较为明显。随着采场覆岩垮落层位不断向上发展,固定边界已垮岩层残留边界将由承载状态转为加载状态,当加载至一定程度时,残留边界将产生二次破断,除已冒落岩层外,上部岩层均受到前期破断岩层结构及未垮岩层的夹持作用而受到制约。由于前期垮落的岩层已达到一定的压实程度,并形成了稳定结构,从而构成了二次破断岩层的支座;当支座刚度大于或等于煤体刚度时,采场覆岩将以平移甚至反转的形式下沉,进而加剧了煤帮的挤出,增大了巷道底鼓量,扩大了沿空留巷煤帮支承压力影响范围。因此,错动离层区及二次破断区顶板的下沉将直接影响沿空留巷的围岩变形,而巷道位于二次破断区下方较位于离层错动区下方更利于顶板稳定,且巷道处于给定变形状态。

3 沿空留巷支护设计

3.1支护系统载荷计算

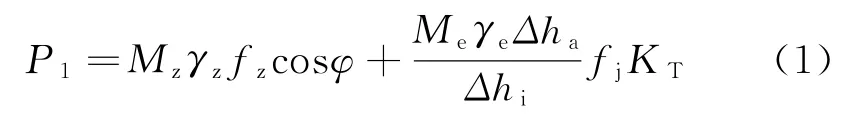

沿空留巷段支护顶板静压载荷主要由覆岩直接顶重量和基本顶岩梁断裂垮落所引起的顶板变形载荷构成,为简化计算,可认为作用于沿空留巷支护顶板静载荷为:

式中:P1——沿空留巷顶板静载荷,MPa;

Mz——直接顶厚度,取5.9 m;

γz——直接顶容重,取25 k N/m3;

φ——煤层倾角,取14°;

fz——直接顶悬顶系数,取2;

Me——基本顶厚度,取22.9 m;

γe——基本顶容重,取26 k N/m3;

Δha——沿空留巷顶板最大下沉量,mm;

fj——基本顶悬顶系数,取4;

KT——静载荷压力分布系数,取4;

Δhi——沿空留巷允许顶板下沉量,mm。

其中,沿空留巷允许顶板下沉量Δhi为:

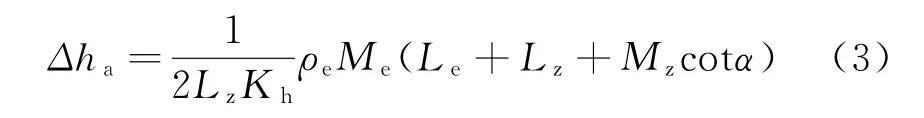

巷道顶板最大下沉量Δha为:

式中:h——采高,取2.2 m;

KA——采空区冒落矸石碎胀系数,一般为1.25~1.35,取1.3;

Lz——巷道支护区域宽度,取4.8 m;

Kh——沿空留巷支护体等效抗压缩刚度,取200 MPa;

ρe——基本顶岩层密度,取2.6 t/m3;

Le——基本顶岩梁长度,取10 m;

α——直接顶岩层断裂角,取45°。

将式(2)、(3)分别代入式(1)中计算,可得沿空留巷顶板静载荷P1=26.2 MPa。

3.2支护系统设计

基于以上对沿空留巷支护顶板静载荷的计算分析,在利用U型钢原有支护进行沿空留巷时,应保证U型钢自身承载力大于留巷段顶板静载荷。已知原有U型钢支护载荷为52.8 MPa,满足留巷需要。但受垂直和水平应力分布影响,U型钢支护巷道易使支架中间截面及两帮棚腿之间的某一截面成为危险截面,一定程度上导致U型钢支架棚顶扁平甚至出现V型破坏、棚腿跪腿及倒棚破坏现象,造成U型钢支架承载力及稳定性不足。因此,为有效控制围岩变形,减少U型钢支架受压产生屈服缩动量,根据沿空留巷围岩变形、应力分布特征及U型钢支护结构稳定性,通过在合理位置施加一定结构补偿力,避免围岩压力大于U型钢支架的承载力而使支架破坏。即对U型钢危险截面利用伸缩梁配合坑木进行加强支护,并沿走向打设联锁杠进行加固,大幅降低U型钢支护结构危险截面应力。

3.2.1沿空留巷巷内支护施工工艺

工作面回采期间,超前工作面安全出口2架U型钢棚摘除运输平巷上帮的U型钢柱腿,并在U型钢梁头下方打设单体柱进行加固,工作面采通后,摘除单体柱并推移工作面刮板输送机,之后在工作面采空区侧重新安装U型钢柱腿,保证卡缆扭矩,尾巷段采空区侧挂编织网、风布,并利用竹笆、椽子闭帮挡门,每间隔5棚打设一道联锁杠,并在采空区侧联锁杠下方安装坑木作为戗柱加强支护,为保证留巷段整体支护强度,每间隔2棚打设一道伸缩梁配合2.4 m坑木进行支护。

3.2.2伸缩梁结构及加固原理

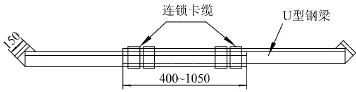

伸缩梁结构简单,主要由弯曲变形严重的旧U型钢支架经过切割、调直、焊接端头处理后加工成长度不等(1.2~1.9 m)的U型钢直梁,在进行巷道支护时,为增大与U型钢梁的接触面积,在直梁体一端头焊接长约150 mm的U型钢短节,并与直梁体呈135°夹角,然后根据需要加固的巷道宽度选取适当的两根U型钢短节,顺直交错搭接(400~1050 mm)并利用卡缆进行固定(卡缆螺母扭矩不小于260 N·m)。32101运输平巷留巷段断面示意图及伸缩梁整体放大图分别如图3、4所示。

图3 32101运输平巷留巷段断面示意图

伸缩梁加固原理主要基于在采煤工作面两巷U型钢支架尚有一定支护强度、巷道变形释放部分能量之后,有效断面满足安全生产需要之前,使用伸缩梁配合坑木加固U型钢支架,进而对U型钢支架施加周边支撑力,能够起到承载垂直及水平支撑压力的作用,从而有效降低巷道的过度变形及支架报废率,延长巷道使用时间和维修周期。

图4 伸缩梁整体放大图

4 沿空留巷的实施效果分析

为对巷道支护设计合理性、施工质量可靠性及巷道围岩稳定性进行验证,自32101运输平巷完全沿空留巷开始至工作面回采结束共计设置5组巷道表面位移观测站,每组间距50 m,并最终选取一组典型巷道侧面进行现场跟踪观测,留巷期间巷道围岩变形量、变形速度与工作面相对位置关系如图5所示。

图5 留巷期间巷道围岩变形与工作面距离的关系

留巷段围岩变形大致可分为3个阶段:

第一阶段:工作面后方0~30 m,基本顶受前方煤层、工作面下帮未开采煤层及U型钢支架支撑作用,基本顶处于悬臂梁状态,未发生破断,围岩变形量较小,围岩变形较为平缓,移近速度相对较小,顶底板最大变形量为51 mm,移近速度最大为6 mm/d,两帮最大变形量为29 mm,移近速度最大为3 mm/d。

第二阶段:工作面后方30~90 m,采场上覆岩层关键块体回转发生破断,覆岩运动比较剧烈,巷道围岩变形速度明显增大,顶底板最大变形量为301 mm,移近速度为21 mm/d,两帮最大变形量为209 mm,移近速度为19 mm/d,围岩变形速度在该段范围内达到最大值。

第三阶段:工作面后方90 m以后,巷道围岩变形趋于稳定,最终顶底板及两帮移近速度降至1 mm/d以下。

5 结论

(1)分析了沿空留巷围岩应力分布规律及沿空留巷顶板活动规律,通过对沿空留巷支护顶板静载荷、U型钢支架承载力进行了理论计算,合理确定了留巷支护参数及支护方式,设计出了沿空留巷巷内加固方法及相关参数。

(2)原有U型钢支护配合巷内加固方法能够有效将巷道围岩变形控制在允许范围之内,保证工作面供风量,防止采空区氧化自燃带范围的扩大,满足二次回采要求,为相邻采区的回采提供了有利条件。

[1] 张国华.主动支护下沿空留巷顶板破碎原因分析[J].煤炭学报,2005(4)

[2] 康红普,牛多龙,张镇等.深部沿空留巷围岩变形特征与支护技术[J].岩石力学与工程学报,2010(10)

[3] 张孝敬.浅谈薄煤层复合顶板沿空留巷联合支护[J].中国煤炭,2009(4)

[4] 石建军,师皓宇.沿空留巷矿压显现规律模拟研究[J].中国煤炭,2012(10)

[5] 徐军,郝胜鹏,杨建雄等.采空区煤柱下沿空留巷围岩破坏特征和控制技术研究[J].中国煤炭,2015(7)[6] 康红普.煤巷锚杆支护成套技术研究与实践[J].岩石力学与工程学报,2005(21)

[7] 高谦,刘福军,赵静.一次动压煤矿巷道预应力锚索支护设计与参数优化[J].岩土力学,2005(6)

[8] 范祖尧,郁永熙.结构力学[M].北京:机械工业出版社,1979

[9] 重庆建筑工程学院,同济大学.岩石地下建筑结构

(责任编辑 郭东芝)

Exploration and application of comprehensive support technology in gob-side entry retaining

Song Wenxian

(Lugou Coal Mine of Zhengzhou Coal&Electric Co.,Ltd.,Zhengzhou,Henan 454000,China)

Aiming at the big and nonuniform deformation of surrounding rock and poor support effect existing in gob-side entry retaining,and taking the gob-side entry retaining in Lugou Coal Mine as engineering background,the static loads of roof and bearing capacity of U-type steel support in gob-side entry retaining were calculated theoretically,the location of dangerous section of U-type steel support was confirmed rationally,and the strengthening methods and relevant parameters of support technology in gob-side entry retaining were designed.The results showed that the support effect of using U-type steel and extendible beam to support the gob-side entry retaining was remarkable,and the roadway deformation was controlled within permissible range,which met the requirement of second recovery in working face.

gob-side entry retaining,U-type steel support,bearing capacity,dangerous section,support inside roadway,comprehensive support technology

TD353

A

孙长海(1964-),男,中共党员,大学本科学历,高级政工师,现任山东能源新矿集团新巨龙公司党委副书记、纪委书记、工会主席。[M].北京:中国建筑工业出版社,1982

作者简介:宋文献(1969-),男,河南新密人,工程师,1996年毕业于山西矿业学院采矿工程专业,现在郑州煤电股份有限公司芦沟煤矿工作。