见证历史:“国家摄影队”镜头中的大阅兵

孟冉+费茂华+金良快+陈建力

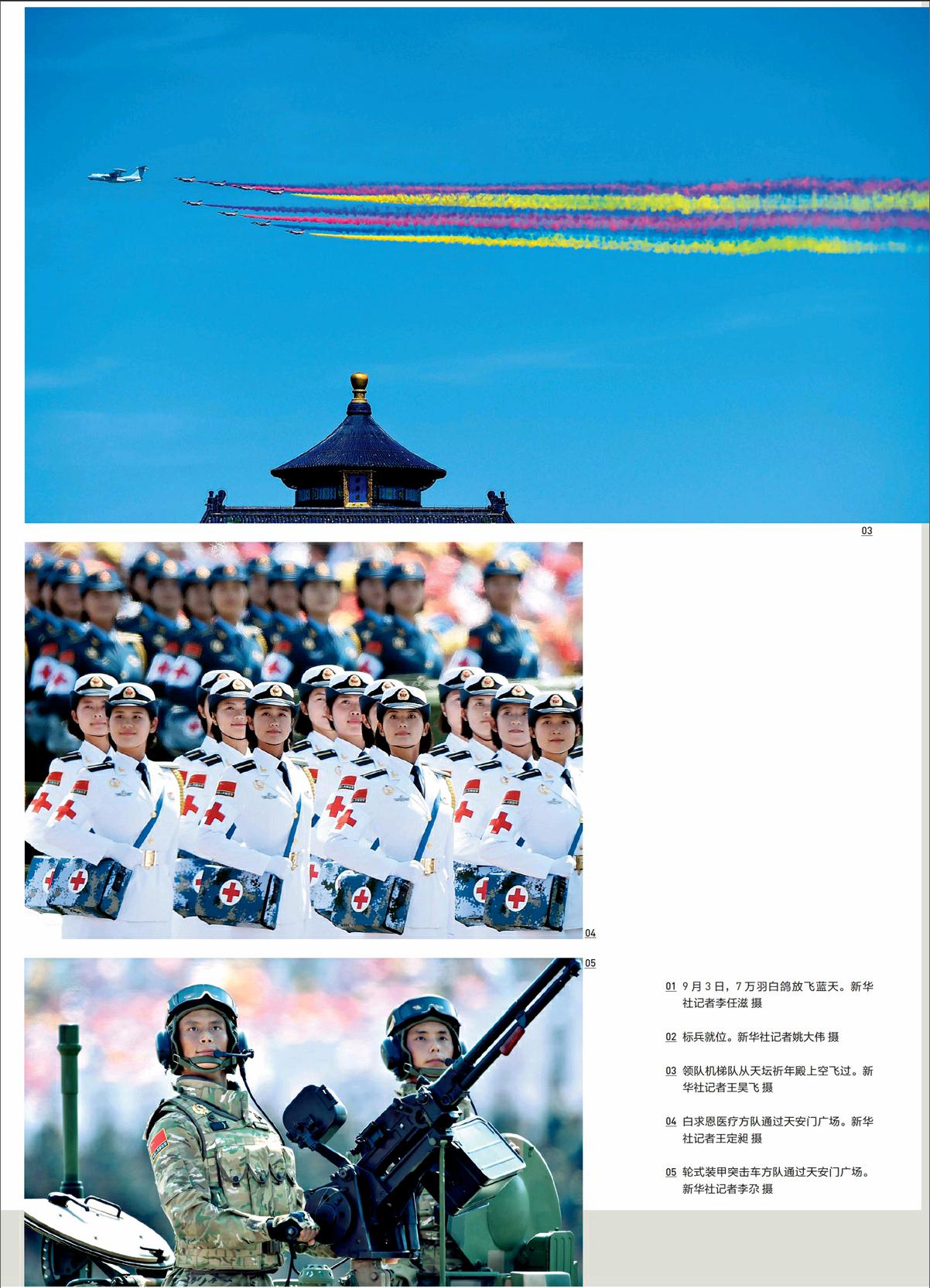

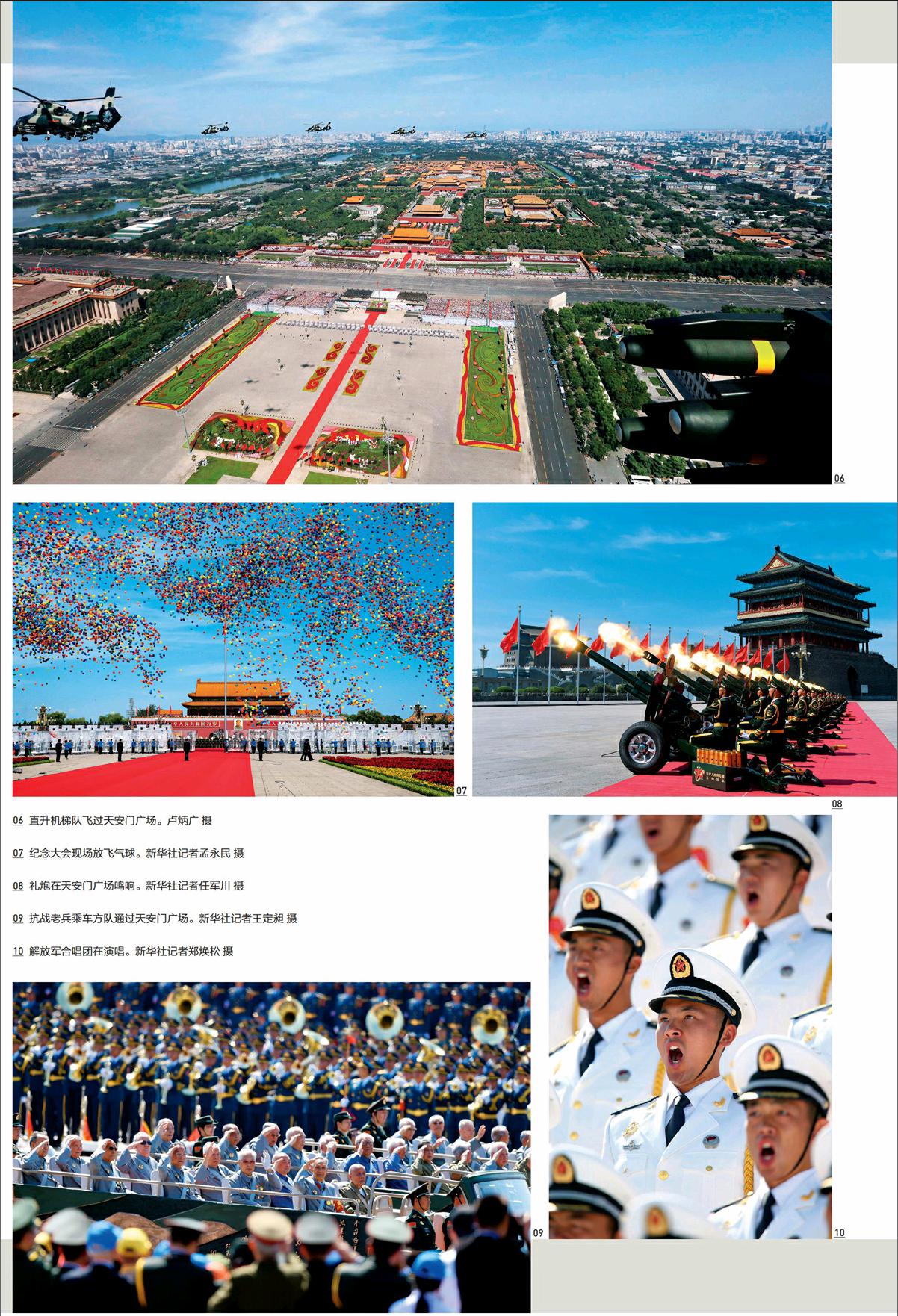

2015年9月3日,全世界的目光都汇聚在了北京的天安门广场。在这里,中国第一次以阅兵的方式隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的胜利。在一个多小时的时间里,阅兵仪式以它宏大的规模、精心的设计与顺畅的流程,向全世界展示了中国的强大实力,也牵动着每一位中国人与海外华人华侨的心。

作为本次阅兵仪式媒体报道团队的中坚力量,新华社“国家摄影队”中的108名摄影记者,用镜头记录下这历史性时刻的精彩瞬间,用影像震撼鼓舞着每一个人。无论是在拥挤的人群、还是颤抖的云梯,乃至在那巍峨的城楼之上,新华社的每一位摄影记者,都在用心、用热血去见证这伟大的时刻。每张精彩照片的出现,不仅是数十次彩排演练的成果,更是由思想与情怀的碰撞造就而成。虽然本篇我们只选择了“108将”中的几位,却足以让我们聆听到新华摄影人内心的声音。

第三届北京国际摄影周上,新华社图片中心和摄影部还将重磅推出大型展览“9月3日阅兵仪式图片展”,多角度全方位解读阅兵式的精彩瞬间,敬请关注。

摄影记者:费茂华

拍摄位置:西红墙西侧升降车

我参加过三次阅兵报道。第一次是在1999年,当时我还是一名电视记者,在人民大会堂楼顶度过了难忘的一天;第二次是2009年,我的位置和今年这次一样,在长安街边上一个狭小且不断颤动的消防车云梯轿厢里。

我一直认为,作为一名记者,尤其是一名摄影记者,最大好处与诱惑就是:我在现场。当重大的历史事件发生时,那一个时刻,那一个瞬间,我就在现场,就在那一片天空下,就在历史的洪流中。

我总在想,像大阅兵这种重大事件的报道,我要做些什么才能不辜负这千载难逢的机会呢?

经过23日的预演,我发现从我所处的这个位置观看阅兵非常震撼。尤其是当阅兵方队从我的位置下方通过时,我有一种非常强烈的感觉:每一个方队,都像是一件鬼斧神工的艺术品,每一个钢盔的方向、每一支手摆放的位置、每一条腿的高度、甚至每一个肩章与臂徽的运动,都是那么惊人的一致。如果不是亲眼所见,你很难相信世界上有这么一群人,他们一起移动时就像一件精心雕琢的艺术品。

这种惊人的和谐一致代表着铁一样的纪律、钢一样的意志,他们就是名副其实的钢铁之师。于是,我决心努力通过自己的镜头来表达我内心的这种感觉。当然,最终有没有实现,还需要观者与广大受众的检验。

摄影记者:陈建力

拍摄位置:检阅车

此次“9·3阅兵”是我人生中第二次在“检阅车”上拍摄首长阅兵。

2009年“建国60周年大庆阅兵”时,我首次被分配到“检阅车”上跟随拍摄总书记阅兵的过程。当时,我最主要的任务是利用无线即拍即传技术,在第一时间将阅兵画面上传到编辑系统,抢发首长阅兵的照片。

摄影界有线即拍即传技术早已在大型活动中得到普遍运用,新华社近些年来在重大事件、体育赛事等活动中使用有线即拍即传技术也已成为常态。但使用无线即拍即传技术在“建国60周年大庆阅兵”时尚属首次。为此,我和技术人员在阅兵仪式之前没日没夜的进行各种演练,最终在阅兵当天顺利完成任务,也见证了新华社历史上又一个新的篇章。

此次“9·3阅兵”,我承担了同样的任务,通过无线即拍即传技术抢发习总书记在“阅兵车”上检阅的画面。随着科技的不断进步,无线即拍即传技术也日趋成熟,但为了万无一失,我们还是采取了“三保险”措施,即在人民大会堂、北京饭店和中信大厦楼顶分别架设微波转发装置、备用专用4G无线网卡和跟随编辑人工发稿三个措施,确保任何一个环节出现问题时都能将照片在第一时间传发到编辑系统。

有了强大的技术支持,此次“阅兵车”上的发稿非常顺利。更庆幸的是,在“阅兵车”由东向西检阅时光线为逆光的情况下,我抓住了仅有的一次机会,在检阅接近尾声时,拍摄到习总书记面带微笑向群众挥手致意的照片。任务顺利完成了,我一直悬着的心也终于落地。

摄影记者:金良快

拍摄位置:人民大会堂西升降车

9月3日,我看到人们纷纷掏出手机拍摄下阅兵瞬间,让我思考:在手机摄影越来越普及的今天,摄影记者又该如何利用手机进行报道?手机摄影有什么技巧?新闻手机摄影又有什么优势和劣势?作为新华社阅兵摄影队伍的一员,这次的拍摄为我留下了宝贵的经验。

除相机外我这次带了三台手机拍摄,两台iPhone6 Plus,一台iPhone 5S,两台iPhone6 Plus上分别外接了7倍和5倍的远摄镜头。经过彩排,我熟悉了阅兵式的全部流程,对自己要拍摄的画面和照片做到了心中有数。比如,拍摄三军仪仗队方阵时,如果距离太远,无法拍到纵横有致的画面,但如果太近,又拍不到正脸。所以我选择在仪仗队离我50米的时候,用7倍外接镜头拍摄,获得既有正脸又有整体、既有线条又有方阵的照片。

整个阅兵拍摄中,我使用了Hipstamatic自带的Foxy镜头加上DC胶卷,用泛黄复古却又不夸张的效果与正方形的构图,体现出阅兵式庄严、肃穆的感觉,与整体氛围相得益彰。

总的说来,手机拍摄基本达到了预期的效果,甚至有一些照片可以用惊喜来形容。不过,手机拍摄阅兵也存在一定弊端。阅兵当天光线分外强烈,现场升温极快,导致拍摄后期三台手机轮流出现温度过热无法拍摄的情况,这确实是我意料之外的。同时,由于我所在的点位没有任何遮挡,强烈的光线导致手机屏幕无法看清,外接增倍镜头只能采取手动对焦,而部分照片的拍摄也只能凭借感觉。另外,兼顾相机和手机拍摄,也会造成一定程度的分心。比如在拍摄装备方队和空中梯队同时出现的画面时,我先使用相机拍摄,但由于飞机速度很快,当我再使用手机时,只遗憾得留下了一张脱焦的虚影。