打造中国制造升级版

本刊记者 武志军

打造中国制造升级版

本刊记者 武志军

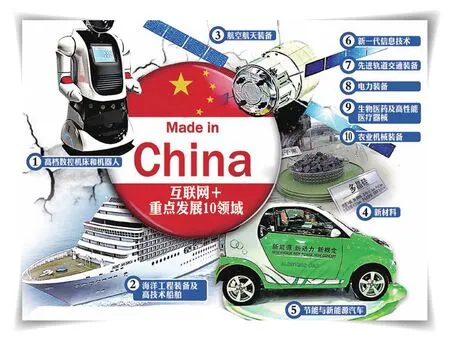

作为中国制造业未来十年的发展纲领和顶层设计,今年政府工作报告中首次提出的“中国制造2025”将揭开面纱。有消息指出,已通过国务院常务会议审议的“中国制造2025”将于近期对外颁布。这份被称为“中国版工业4.0规划”的文件,由工信部牵头,会同国家发改委、科技部等20多个部委以及50多名院士编制,核心在于提出中国建设制造业强国的3个十年“三步走”战略,并重点对第一个十年的目标、任务进行了具体部署。

2015慕尼黑上海电子生产设备展激情奏响

这意味着,一幅中国制造业发展的十年路线图已然绘就。“中国制造”破茧化蝶,或始于此。

强与弱的尴尬

高铁、通讯、变电等高技术产品走向全球,廉价的小商品、糟糕的购物体验……这些折射出中国制造的尴尬痛点和图强愿景。

中国制造有多强?这个问题或许全世界的消费者都能够回答,中国有超过200多种工业产品的产量和出口量都居世界第一,有几十种产品的出口占到全世界出口总量的70%以上。大到轮船、机车、工厂装备,小到纽扣、吸管、笔芯,全世界人民都在享受着物美价廉的“中国制造”,如果离开了中国制造,国际市场上工业产品的价格可能会翻一番,且会经常出现断货的情况。

中国制造有多弱?据新华社报道,今年春节期间,日本的马桶盖火了。很多中国人不远千里跑到日本,就是为了捎几个在日本出售、产自中国的马桶盖回来,看起来挺可笑,也引起了部分网友对中国制造的诟病。

有人问,为什么我们已经可以载人航天、有了高科技战机,却不能生产一个让老百姓满意的马桶盖呢?这其实反映了中国制造的弱点和缺陷。

近两年,高铁装备产业已成为中国制造业走向海外的火车头。李克强总理已多次变身中国铁路“推销员”,在海外频繁为中国铁路装备打广告。而从2014年起,我国政府让铁路装备成为中国企业此轮出海的火车头的意图越发明显。

3月6日,中国北车方面人士透露,中国北车唐车公司近日收到土耳其伊兹密尔市85辆轻轨车辆的中标通知书。这是土耳其第一次购买中国铁路设备,也是中国铁路品牌最新斩获的欧洲国家。

此外,据商务部介绍,2014年,我国企业参与的境外铁路建设项目348个,比2013年增加113个;累计签订合同额247亿美元,同比增长3倍多,完成营业额76亿美元,同比增长31.3%。

在迈向“中国制造2025”的时代,海尔致力打造互联工厂,通过信息互联,实现了从大规模制造向大规模个性化定制的转型,全球用户可以在任何地点任何时间定制个性化产品,全流程参与设计、制造过程,满足用户最佳体验。截至目前,海尔已建成沈阳冰箱、郑州空调等4个全球领先的示范互联工厂,初步搭建起互联工厂的雏形。

在看到中国品牌企业提升国际竞争力的同时,中国制造业的短板也同样不容忽视,在过去很长一段时间,我们用着进口的装备,雇请外国技术专家和管理者,按照国外的标准生产产品,贴上跨国公司的标签,直接运到国外,这是中国制造尤为突出的短板,而随着土地、劳动力、资源、环境等要素成本的迅速提高,中国制造转型升级已尤为迫切。

转型契机

中国制造业传统的成本优势已经不再。从本世纪初的第一次全球产业分工开始,随着我国制造业的全面发展,我国在土地、人口等方面红利使我国成为“世界工厂”。然而2010年开始,尽管我国制造业产出占到了全球的19.8%,但是受劳动力成本上升、土地资源稀缺以及原材料成本上升等因素影响,我国的资源成本与劳动力优势不再;而东南亚国家,例如越南、泰国等地,人力成本的比较优势逐渐显现。上述因素导致近几年我国很多地方的制造企业衰落。因此,目前的中国制造业急需寻找一条新的转型出路。

然而,从全球来看,中国在互联网领域与国际先进水平的差距并不明显,以移动互联网、大数据、云计算等为代表的信息技术在各个领域创新应用,已经催生出活跃的信息、通信和技术产业、繁荣的社交网络以及全球最大的网络零售市场,并且越来越多地融入到我国的商业生态系统中,成为我国在未来实现弯道超车的关键驱动力。

据了解,经过30多年的发展我国已经是制造业大国,但在工业化国家的制造业综合指数分布中:美国遥遥领先,处于第一方阵;德国、日本处于第二方阵;我国、英国、法国、韩国处于第三方阵。我国与第一、第二方阵国家的差距主要是全员劳动生产率低、增加值率低、创新能力薄弱、知名品牌缺乏。

当然,中国制造还面临其他很多问题,品牌建设就是我国制造业所面临的困境之一。正如中国工业经济联合会会长李毅中所说,“我们的关键技术、核心技术掌握得不够,因此产品的品种、质量和服务都没有达到国际先进水平,质量上不来品牌就形成不了。”

此次应运而生的“中国制造2025”正是要解决我国制造业自主创新能力差、核心部件对外依存度高、产业结构不合理等问题,缩短与美、日、德等发达国家的差距。同时,对中国制造业的未来起到“路线图”作用。

“三级跳”第一步

当前,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。以德国工业4.0、美国先进制造伙伴计划为代表,发达国家正在谋划部署,对高端制造业进行再调整再布局,根本出发点都是为了打造国家制造业竞争新优势。

反观自身,中国虽是制造业大国却远不是制造业强国,还没有一大批具有国际竞争力的骨干企业,产业发展还有一批重大技术、装备亟待突破,在国际市场上占有一席之地的重要产品少之又少。这些都表明,在打造制造业竞争新优势的路上,中国仍需迎头赶上。

正是为此,在今年的政府工作报告中,“中国制造2025”发展规划获得国务院部署推进,这背后折射出我国决策层提振“中国制造”的迫切愿望。

“中国制造2025”规划已具体到对重大工程的分类,主要是包括国家制造业创新中心建设、智能转型、基础建设工程、绿色制造、高端装备创新五大类。预计在“中国制造2025”正式对外颁布之后,将迅速进入工程实施阶段。

据悉,“中国制造2025”的概念由中国工程院最先提出。中国工程院提交的报告中最重要的成果之一,就是以美、德、日、英等主要工业化国家为参考,建立由4项一级指标、18项二级指标构成的制造业评价体系,并由此做出预测,中国有望在2025年进入世界制造业第二方阵当中,2035年将升至第二方阵前列,到2045年则将跨入包括美、德、日等国的第一方阵,至此将成为具有全球引领影响力的制造强国。

可以说,“中国制造2025”是中国制造“三级跳”中第一个十年的行动纲领。工信部部长苗圩在两会期间透露,这个纲要的主要内容大致是几个方面:第一是强调创新驱动,第二是质量为先,第三是绿色发展,第四是结构优化,第五是人才为本。

升级版蓝图

在工信部等方面制定“中国制造2025”过程中,一些品牌企业和区域已经闻风先行。正如国务院总理李克强在政府工作报告中所言,实施“中国制造2025”,就要坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展。

格力,早已开启了绿色制造之路。格力集团董事长董明珠立志将格力打造为百年品牌,为追求核心技术锲而不舍,视产品质量为企业的生命。从“好空调,格力造”到“格力掌握核心科技”,再到“让天空更蓝,大地更绿”,现在的“科技改变生活”,格力每一步成长都对自己提出了更高的要求。无论是做手机,还是做自动化加工设备,格力都融入了互联网新技术、新思维。面对“互联网+”的风潮,促进制造业的转型升级,格力和董明珠在进行着脚踏实地的探索。

海洋石油工业作为涉及能源、海洋工程的特殊领域,既是推动“中国制造2025”规划的先遣部队,也成为制造业转型升级的受益者。目前,中国海油已经开始进行“智造”技术储备、布局“2025”。例如,中国海油承担的国家“863”项目“深水高精度地震勘探系统”正逐步进行产业化,这项技术将使我国真正掌握高精度海洋物探装备的核心知识产权,有望大幅提高海上油气资源勘探的成功率、取代进口并降低勘探成本。而像这样的重大科研项目海油还有很多,都将有力推动海油制造和相关产业转型升级。

不仅是品牌企业,一些区域也紧抓“中国制造2025”的有利机遇,促进区域发展转型升级。作为实施“中国制造2025”战略的探路者和样板,泉州将《泉州制造2025》列为该市制造业发展的十年战略性规划设计出宏伟的蓝图。《泉州制造2025》的规划目标敲定为:到2025年,泉州将建成国内外知名的先进制造业基地、品牌之都、民营经济创新发展之城和制造业转型升级典范,跻身中国制造业综合水平10强城市(不包括直辖市)之列。为了这一目标,方案提出了“产业共生、协同创新、智能制造、品牌拓展、服务增值”五条发展思路。这是泉州制造业转型升级的重点,也是《泉州制造2025》“重大战略任务”的主要内容。

今年1月26日,东莞市政府向外界通报全新出炉的“1号文件”——《关于实施“东莞制造2025”战略的意见》,旗帜鲜明地提出,用10年时间,扭转东莞制造业位于“价值链中低端”、“发展方式粗放”、“创新能力薄弱” 、“产品利润较低”等劣势局面,力争到2025年,实现从“制造业大市”向“制造业强市”的转变。

2014年底,珠海市出台了《珠海市先进装备制造业发展规划(2015~2025)》。在这份规划所描绘的蓝图中,2015年,珠海市装备制造业产值将达到1900亿元,增速预计为18%。在“中国制造2025”的发展环境之下,珠海被赋予了珠江西岸核心城市的定位;作为未来的“重工业”中心,珠海正努力为广东制造业的转型升级提供新路径。

任重道远

蓝图已经绘就,任重而道远。正如中国工业经济联合会会长李毅中所说,“国家已采取了一系列简政放权、定向降准降息、减税减费、扩大鼓励创新创业等政策支持,其效果将会逐渐体现。‘中国制造2025’的实施必将释放和引发更多的发展机遇和改革措施,也会带动和辐射到能源、交通、基础设施建设以及物流、商贸等各个领域”。

诚然,中国制造业由大到强不可能一蹴而就,中国机械工业联合会专家委员会委员屈贤明指出,“‘中国制造2025’规划出台后,我们不能企望,所有的中国制造业企业都达到西门子、美国通用的水平。但是,我们预计,至少有20家中国制造业企业,能在国际分工当中处于关键的环节,做到既能够出口产品,又能够输出技术、资本,成为具有国际竞争力的跨国企业。”

此外,业界专家还提出,从国家层面来看,应集中整合资源,尽早出台具体措施,抓住机遇,促进制造业关键配套产业竞争力的提升;制定相应金融政策,鼓励企业实施国际并购;从企业层面来看,应加快从要素驱动向创新驱动转变,将低成本的竞争优势改变为质量效益竞争优势,改变资源消耗大、污染物排放多的粗放制造,推行绿色制造。