以知识创新为中介的社会资本对技术创新影响的模型分析

戴万亮,张慧颖,邓 雪

(1.渤海大学管理学院,辽宁锦州 121013;2.天津大学管理与经济学部,天津 300072)

市场竞争日趋激烈,传统资本已经不能满足企业创新的需要,社会资本的重要性逐渐提升。知识经济时代,知识已经成为企业技术创新最重要的资源之一。技术创新从根源上讲是知识创新在技术领域的体现和延伸,知识创新是技术创新的源泉。

以知识创新为中介变量考察社会资本对技术创新的影响是一个比较新颖的命题,可供参考的文献还很少。MU[1]等通过实证分析证明社会资本通过影响知识流动进而影响创新;HU[2]等通过实证研究得出知识共享、团队文化和服务创新绩效显著相关,高服务创新绩效的获得首先需要开发知识共享行为和构建良好的团队文化;ALGUEZAUI[3]等基于文献综述的基础,分析了社会资本对知识搜索和知识共享活动的重要性和意义,而知识搜索和知识共享被认为是创新产出的重要资本,其建议根据企业创新领域研究社会资本的贡献;MAURER[4]研究表明,项目团队成员之间的信任对外部知识的获得有着积极的影响,并进而促进产品创新;HUGGINS[5]提出一个理论框架,将网络资源划分为网络资本和社会资本,以便更好地理解网络资源如何影响以知识为基础的交互进而影响创新的机制;马珊珊[6]等实证研究了供应链关系资本通过吸收能力对创新绩效的影响。通过文献梳理可以看出,已有研究尚处于起步阶段,主要集中在社会资本通过知识共享影响创新绩效方面,且比较零散,没有形成完善的研究范式。特别是已有研究只是探讨社会资本对创新某一链条的影响(最突出的是技术创新绩效),而忽略了社会资本对整个创新过程的影响及影响机理。本文试图从知识创新模型和创新价值链角度出发,研究社会资本如何影响知识创新螺旋并进一步影响技术创新价值链的路径和机理,以丰富理论研究视角,并为企业更好地开展创新提供一些借鉴。

1 概念模型建立

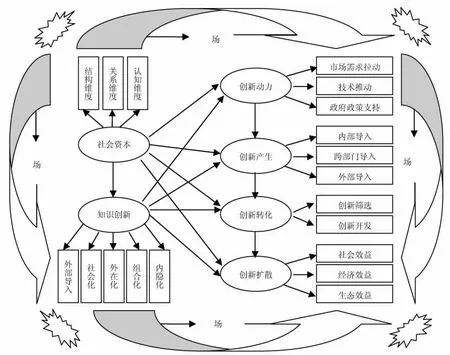

场(field)首先是物理学界提出的物理学范畴,然后在心理学界和管理学界逐渐推广。FARADAY 和MAXWELL首先提出了场的概念,场是物体间相互作用的媒介。心理学家LEWIN[7]从电磁场理论得到启发,指出“没有一个地方不受到力场的影响”,任何事物都有力场,力场是所有事物存在的基本方式;其提出人的行为是其个性及其所理解的环境的函数,即行为=f(个性,环境)。心理学家KOFFKA[8]提出了人的行为场与环境场,有机体的心理活动是一个由“自我—行为环境—地理环境”等交互作用的场。场论主要强调物理现象之间的相互作用,以及这类相互作用关系的连续性或连续过程[9]。借鉴场论,本文提出以知识创新为中介的社会资本影响技术创新的概念模型,如图1所示。

图1 以知识创新为中介的社会资本影响技术创新模型Fig.1 Model of social capital impact on technology innovation with knowledge innovation as a mediator

本文把场的思想引入到社会资本通过知识创新中介对技术创新影响这一问题之中,主要是指社会资本、知识创新、技术创新之间的相互影响和相互作用。一方面,社会资本、知识创新、技术创新三者之间存在着相互作用,表现为社会资本影响知识创新、社会资本影响技术创新、知识创新影响技术创新以及社会资本通过知识创新中介影响技术创新这4个层次;另一方面,这4个层次的作用并不是一蹴而就的,而是需要长期的积累才能起到作用,这是由社会资本存量积累以及知识创新的连续性与复杂性而决定的。

2 社会资本对技术创新的影响

2.1 社会资本

社会资本是由关系网络、互惠、信任和社会规范产生的有利于参与者某种行动的生产要素[10]。NAHAPIET[11]等将社会资本分为结构维度、关系维度和认知维度3个维度。结构维度社会资本是指行动者之间联系的整体模式,是社会关系网络的非人格化方面;关系维度社会资本是指通过创造关系或者由关系手段获得的资产,是社会联系的人格化方面,包括信任与可信度、规范与惩罚、义务与期望以及可辨识的身份;认知维度社会资本指的是提供主体间共同理解的表达、解释与意义系统的那些资源,比如语言、符号和文化习惯及组织缄默知识等。

2.2 修正的创新价值链模型

类比于波特的价值链,HANSEN[12]等把创新视为一个3阶段的连续过程,包括创新产生、创新转化和创新扩散。同时,这3个阶段还包括6个关键活动,即内部导入、跨部门导入、外部导入、创新筛选、创新开发和创新扩散。涵盖6个关键活动的这3个阶段形成了一条从创新到转化为商品的“首尾相连”的完整的活动流,即创新价值链。

创新价值链是木桶原理的很好体现,具有很强的可操作性。但是创新价值链模型存在2个重要缺陷,一个重要缺陷在于其价值链的链条缺失,另一个重要缺陷在于其对创新扩散部分的解释模糊。一方面,创新价值链将创新产生视为创新的起点,而把创新动力或者说创新环境排除在外,这似乎表明创新是组织自然而然的事情,不需要动力支持。然而,创新是高风险和高回报相结合的活动,是各种动力共同作用下的结果。创新的起点应该是创新动力,然后才能有创新的产生、转化和扩散。基于对动态性、可衡量性、可预知性和全面性等因素的综合考虑,本研究沿袭三元论模型,认为创新不仅仅是技术推动和市场需求推动的简单结果,而是技术推动、市场需求拉动和政府政策支持3个方面共同作用的结果。另一方面,创新扩散,即创新产出的实现,必然会给创新主体、创新主体所在区域乃至全社会带来各种效益或影响。创新的经济效益是创新主体开展创新的最终诉求;创新不但能够带来经济利润,而且可以通过提供就业机会和提高人们生活质量溢出社会效益;创新,尤其是某些重工业产业的创新,要特别重视减少对生态的破坏,不能以损害生态效益为代价单纯追逐经济效益。据此,本文提出修正的创新价值链模型,如图2所示。

图2 修正的创新价值链模型Fig.2 Amended model of innovation value chain

2.3 社会资本对创新动力的影响

企业技术创新的动力机制包括技术推动、市场需求拉动和政府政策支持等3个方面。企业所处关系网络中每个企业所处的技术生命周期和技术层次不同,使得同一社会网络中技术相对落后的企业不得不对现有技术革新或更新,技术相对领先的企业也不得不积极尝试新的技术,在这种情况下,企业不断追踪新技术发展趋势,可以形成一种乐于创新的氛围;关系网络影响企业对市场需求走势的判断,可以更全方位地了解市场潜在需求,同时价值观念和文化影响企业对市场需求关注的热度及强度,规范和信任可以为企业向不同的利基(nich)市场深入开拓提供无形保障;关系网络可以使企业形成一种合力来争取政府的政策支持和优惠待遇,同时价值观念和文化以及信任则会影响企业对争取政府政策支持和优惠待遇的积极性。

2.4 社会资本对创新产生的影响

创新产生主要包括内部导入、外部导入和跨部门导入3个关键途径。企业内部员工之间及部门之间的关系网络有助于创新思想在企业内部和跨部门之间传播,而企业外部关系网络则有助于创新思想的外部导入;规范和信任则可以从心理契约上促进和保障创新思想的内部、外部和跨部门传播;价值观念和文化可以塑造一种乐于交流沟通的良好氛围,使得创新思想的融会贯通成为一种惯例和常态。

2.5 社会资本对创新转化的影响

创新转化主要包括创新筛选和创新开发2 个主要程序。一方面,在创新筛选过程中,关系网络有助于彼此之间的信息传递和决策沟通,彼此的经验和教训也可以通过关系网络得到共享;规范和信任及价值观念和文化有助于信息传递的畅通性,有助于形成良好的创新筛选程序;社会资本还可以一定程度上降低创新筛选的盲目性,以达到降低相对风险的目的。另一方面,在创新开发过程中,关系网络的存在可以降低因为信息沟通不畅导致的各部分之间脱节及生产进度缓慢等事件发生的概率;规范和信任及价值观念和文化则可以保障创新开发流程的顺畅进行,降低互相推诿和消极怠工等情况的发生。

2.6 社会资本对创新扩散的影响

创新扩散即是创新实现,主要包括经济效益实现、社会效益实现和生态效益实现3 个方面。社会资本对创新扩散的影响不是直接影响,而是通过对创新价值链其他环节影响的作用下最终影响创新实现。社会资本虽然不是实体资本投入,但是其作为一种催化剂参与创新价值创造流程,最终影响技术创新的经济效益实现;关系网络、规范和信任以及价值观念和文化可以对企业产生一种社会道德和生态伦理制约,促进创新的社会效益和生态效益的实现,以达到技术创新实现的社会福利最大化。

3 社会资本对知识创新的影响

3.1 扩展的知识创新模型

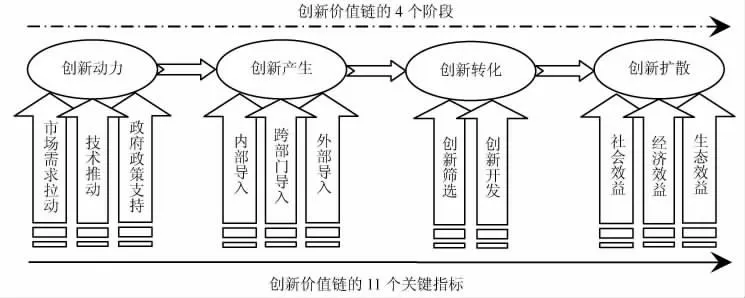

AMIDON[13]首次提出知识创新(knowledge innovation)一词,为知识管理研究开辟了新的视野,并对知识创新做出了明确的界定,即“知识创新是指为了企业的成功、民族经济的发展和社会的进步创造、演化、分配和应用新的思想,使其转变成为市场化的商品和服务”。NONAKA[14]首次提出了知识创新的SECI模型,成为后续知识创新研究引用最多的模型之一。SECI模型把企业知识划分为隐性知识和显性知识两类,在企业创新活动的过程中两类知识互相作用、互相转化,这种知识转化的过程即是知识创新的过程。知识转化分为4种基本模式,即社会化、外在化、组合化和内隐化。

SECI模型也存在着一些不足,主要表现在“视角”和“视野”两方面。一方面,SECI模型的视角过于关注两类知识的转化而忽略了知识的“生产”流程,事实上知识创新(两类知识的转化与螺旋)是隐匿并贯穿于知识的“生产”流程的,包括知识识别、知识获取、知识整合、知识共享和知识运用;另一方面,SECI模型的视野局限于企业内部的知识转化,而忽略了企业从外部获得知识这一可能途径。事实上,知识创新的起点不仅仅包括高度个人化的隐性知识,还包括从企业外部获得的显性知识。据此,本文提出扩展的知识创新模型,如图3所示。

图3 扩展的知识创新模型Fig.3 Extended model of knowledge innovation

3.2 社会资本对外部显性知识导入的影响

企业不是一个密封的实体,必然要与外界接触和交流,企业的知识创新是外部显性知识和内部个体隐性知识的融合。社会资本有助于外部显性知识导入。关系网络可以扩大外部显性知识的接触面,为获得更多的外部显性知识提供前提;信任则可以使得外部显性知识导入成为现实,显性知识交流和沟通的壁垒可以被信任突破;价值观念和文化则可以保证外部显性知识导入的顺利开展,良好的沟通环境和乐于交流的文化氛围必然有助于显性知识的传播。

3.3 社会资本对知识社会化的影响

知识社会化是指隐性知识向隐性知识的转化,是一个通过共享经历和经验建立隐性知识的过程。获取隐性知识的关键是通过观察、模仿和体验,而不是语言。社会资本为知识的社会化提供良好的氛围和平台。良好的关系网络能够为个体之间互相观察、模仿成为现实,并为各自的体验提供条件;规范和信任能够使个体相信自己的隐性知识传播不会给自己带来威胁,并且自己也可以学习到自身欠缺的知识;价值观念和文化能够影响占有优先隐性知识的个体(如技工师傅)对其掌握的隐性知识传授给欠缺隐性知识的个体(如技工学徒)的意愿、态度和程度。

3.4 社会资本对知识外在化的影响

知识外在化是指隐性知识向显性知识的转化,是将隐性知识用显性化的概念和语言清晰表达的过程,其转化形式有比喻、类比、概念假设或模型等。经验等隐性知识与文字等显性知识常常存在不一致和差距,这种不一致和差距需要社会资本加以矫正和弥补。知识外在化模式一般被视为创造概念的过程,而这个过程是由对话或集体反思所触发的[15]。良好的关系网络有助于搭建对话和集体反思的平台,使知识外在化的环境更好、范围更广;规范和信任则有利于对话的顺利进行,并“约束”个体听取和接纳不同意见进行反思;价值观念和文化有利于为对话和集体反思构建一个良好的氛围并形成机制化。

3.5 社会资本对知识组合化的影响

知识组合化是指显性知识和显性知识的组合,包括不同形式、不同部门和不同层级的显性知识的组合化和系统化,通常采用知识整理、增添、结合和分类的方式。社会资本对知识组合化过程有着一定的影响,特别是针对不同部门和不同层级显性知识的组合化,社会资本有着重要影响作用。关系网络有助于不同部门和不同层级之间的互相交流和文件公开,这使得知识组合化更加便捷;规范和信任使得以文字形式存在的显性知识交流机制化,消除部门和层级之间的猜忌、隔阂和“短视”;价值观念和文化则为不同部门和不同层级知识组合营造一种良好的氛围,消除知识传递障碍。

3.6 社会资本对知识内隐化的影响

显性知识到隐性知识的转化,是使显性知识体现到隐性知识之上的过程。这一过程的实现通常需要经过“干 中 学”(learning by doing)、“再 体 验”(re-experience)和“快速原型化”(prototyping)等途径达成,社会资本对这些途径也有一定影响。关系网络为知识内在化提供了实施环境,避免了显性知识无从施展以致无法转化为隐性知识的困境;规范可以规范知识内隐化机制,占优知识个体对学习者的信任则可以让“干中学”、“再体验”和“快速原型化”顺利开展;价值观念和文化可以为知识内隐化创造良好氛围,促成共同学习和共同进步。

4 知识创新对技术创新的影响

知识创新是技术创新的基础和源泉,技术创新则是知识创新的延伸和落脚点。无论哪一种技术创新从本质上说都包含着知识创新的影子,可以说知识创新孕育了技术创新。随着知识经济时代的到来和逐步深入,知识成为企业技术创新最关键的资源,对知识以及知识创新与技术创新的关系的探讨逐步展开。已有文献更多地聚焦于知识对技术创新绩效的影响,不同程度上忽视了知识创新对整个技术创新价值链的影响机制。知识创新对以创新动力、创新产生、创新转化和创新扩散为主要阶段的整个创新价值链均有着一定影响,存在一定的路径机理。

4.1 知识创新对创新动力的影响

知识创新对技术创新的动力因素有一定的促进作用。外部显性知识的导入,有助于企业细致洞察市场需求,追踪技术发展前沿,辨析政府政策;知识创新螺旋,特别是隐性知识和显性知识之间的相互转化,有助于企业更加清楚地了解到市场现实需求及潜在需求,更加发散地追踪各类技术发展的方向,促进技术交叉的欲望,有助于企业洞悉政府政策的出发点和目的,更加全面准确地理解政府政策的导向性。

4.2 知识创新对创新产生的影响

以隐性知识和显性知识相互转化为本质的知识创新为创新产生提供了知识基础,创新产生的过程实质上就是知识创新的过程。外部显性知识的引入可以促进创新概念的外部导入;隐性知识和显性知识的不断转化和螺旋上升,为创新概念的跨部门导入提供便利条件,特别是知识的组合化这种跨部门之间的显性知识交流可以极大地促进创新的跨部门导入;知识创新螺旋为内部员工之间的知识交流和沟通提供了可能和便利条件,有利于技术知识的交融,促进创新的内部导入。

4.3 知识创新对创新转化的影响

知识创新在创新筛选和创新开发过程中起着重要作用。经过内部导入、外部导入和跨部门导入的创新概念,其筛选过程需要集体智慧和规章制度作为指导,隐性知识和显性知识的转化螺旋可以促进创新筛选的科学性和合理性,并且最大程度上满足个体和企业的利益;创新决策一旦做出,创新流程便进入到创新开发阶段,这不但需要员工个体具有丰富的专业知识,更需要各部门、流水线各阶段的员工能够密切配合,发扬合作和奉献精神,通力合作,互帮互助,促进创新开发的顺利进行,发现不足并及时加以改正。

4.4 知识创新对创新扩散的影响

知识创新对于创新扩散的影响是间接的,甚至是隐性的。首先,知识创新可以间接影响技术创新经济效益的实现,隐性知识和显性知识间的互相转化和螺旋上升,促进技术创新的顺利开展和快速提升,有助于企业经济效益的顺利实现并获得更多的经济效益;员工关于社会和生态方面的隐性知识以及这种隐性知识之间及与显性知识的转化会影响创新动力、创新产生和创新转化,并最终影响创新的社会效益和生态效益的实现。

5 结 论

首先,对社会资本、知识创新和技术创新概念阐述的基础上,指出社会资本对知识创新和技术创新意义重大;其次,以场为催化剂,提出以知识创新为中介的社会资本影响技术创新的概念模型;最后,基于创新价值链和知识创新模型,提出修正的创新价值链和扩展的知识创新模型,进一步分析了社会资本对知识创新和技术创新的直接影响,并分析了社会资本通过知识创新对技术创新的间接影响。概念模型揭示了社会资本影响技术创新的路径和机理,为技术创新理论研究提供一个可用视角,并为技术创新实践指出了操作途径。概念模型的正确与否尚需实证分析加以验证,通过数据收集和分析验证模型成为本文未来的研究方向[16]。

/References:

[1] MU J F,PENG G,LOVE E.Interfirm networks,social capital,and knowledge flow[J].Journal of Knowledge Management,2008,12(4):86-100.

[2] HU M L M,HORNG J S,SUN Y H C.Hospitality teams:Knowledge sharing and service innovation performance[J].Tourism Management,2009,30(1):41-50.

[3] ALGUEZAUI S,FILIERI R.Investigating the role of social capital in innovation:Sparse versus dense network[J].Journal of Knowledge Management,2010,14(6):891-909.

[4] MAURER I.How to build trust in inter-organizational projects:The impact of project staffing and project rewards on the formation of trust,knowledge acquisition and product innovation[J].International Journal of Project Management,2010,28(7):629-637.

[5] HUGGINS R.Network resources and knowledge alliances:Sociological perspectives on inter-firm networks as innovation facilitators[J].International Journal of Sociology and Social Policy,2010,30(9/10):515-531.

[6] 马珊珊,刘伟,张慧颖.供应链关系资本对企业创新绩效的影响研究——基于需求拉动型吸收能力的视角[J].河北工业科技,2014,31(1):32-38.MA Shanshan,LIU Wei,ZHANG Huiying.Research on the impact of supply chain relationship capital on innovation performance:In view of demand-pull absorptive capacity[J].Hebei Journal of Industrial Science and Technology,2014,31(1):32-38.

[7] LEWIN K.Principles of Topological Psychology[M].New York:McGraw-Hill,1936.

[8] KOFFKA K.The Principle of Gestalt Psychology[M].New York:Harcourt Brace Jovanovic Press,1935.

[9] CAPRA F.The Tao of Physics:An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism[M].Berkeley:Shambhala Publications,1975.

[10] COLEMAN J.Social capital in the creation of human capital[J].American Journal of Sociology,1988,94:95-120.

[11] NAHAPIET J,GHOSHAL S.Social capital,intellectual capital,and the organizational advantage[J].Academy of Management Review,1998,23(2):242-266.

[12] HANSEN M,BIRKINSHAW J.The innovation value chain[J].Harvard Business Review,2008,4:121-130.

[13] AMIDON D.The challenge of fifth generation R&D[J].Research Technology Management,1996,39(4):33-41.

[14] NONAKA I.A dynamic theory of organizational knowledge creation[J].Organization Science,1994,5(1):14-37.

[15] GRAUMANN C.Perspectival structure and dynamics in dialogues[A].The Dynamics of Dialogue[C].New York:Harvester Wheatsheaf,1990:105-126.

[16] 戴万亮,张慧颖,金彦龙.内部社会资本对产品创新的影响——知识螺旋的中介效应[J].科学学研究,2012,30(8):1263-1271.DAI Wanliang,ZHANG Huiying,JIN Yanlong.The influence of internal social capital on innovation:The mediating effect of knowledge spiral[J].Studies in Science of Science,2012,30(8):1263-1271.