亚热带荧光茧色判性家蚕新品系“09荧”、“909荧”自然羽化试验

苏红梅,黄文功,张桂征,韦博尤,张雨丽,闭立辉

(广西壮族自治区蚕业技术推广总站,南宁市 530007)

亚热带荧光茧色判性家蚕新品系“09荧”、“909荧”自然羽化试验

苏红梅,黄文功,张桂征,韦博尤,张雨丽,闭立辉

(广西壮族自治区蚕业技术推广总站,南宁市 530007)

通过对家蚕荧光茧色判性新品系“09荧”、“909荧”和常规品种“932”进行自然羽化和人工削茧羽化对比试验,了解这2个新品系自然羽化方式的良繁效果。试验结果表明:同一品种的人工削茧羽化和自然羽化处理区的死蛹率、总羽化率、病死蛾率、单蛾产卵量、良卵率、遗腹卵率等均没有差异。“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区破茧健康蛾率分别为88.09%、75.35%、80.94%,其中“909荧”、“932”的破茧健康蛾率显著低于同品种人工削茧处理区的羽化健康蛾率,这对提高良种繁育系数有一定的影响,有待进一步提高。“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区后期的健康蛹率分别高达93.04%、97.28%、97.72%,均高于同品种的人工削茧处理区,“909荧”与“932”间没有差异;2个新品系平均单蛾产卵量均高于“932”,但良卵率均略低于“932”,有待进一步提高。

荧光茧色判性;家蚕;自然羽化

蚕业生产属劳动密集型产业,在种桑养蚕、良种繁育等方面发展省力、轻简化生产模式将是蚕业发展的主流方向,荧光茧色判性品种的雌雄蚕茧在特定波长紫外线下表现出不同的荧光色的特性。利用这一特点,可对蚕茧进行雌雄分捡,实现良繁过程中雌雄茧分捡、蚕蛾自然羽化出茧,减免人工削茧后才能鉴别雌雄的繁重工作,节省人工削茧、雌雄鉴别等大量劳力。将能减轻劳动力日趋紧张、薪酬不断上涨等因素给蚕种生产带来的不利影响。经多年的努力,广西壮族自治区蚕业技术推广总站(以下简称广西蚕业技术推广总站)选育出两个中国系统亚热带荧光茧色判性家蚕新品系“09荧”、“909荧”。为了解其自然羽化效果,设置本试验,调查分析这两个新品系自然羽化与人工削茧羽化间的差异性,同时,也进一步了解新品系自然羽化是否达到现行品种的良种繁育要求。

1 材料与方法

1.1 试验材料

荧光茧色判性品系:“09荧”、“909荧”,为广西蚕业技术推广总站选育的新品系。

亚热带常规品种:932,为广西蚕业技术推广总站保育的耐高温品系。

1.2 试验时间

分别于2014年8月5日及9月19日收蚁,于9月中、10月底制种,同时调查羽化情况。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设置 蚕期按广西蚕业技术推广总站同期夏用品种选育的温湿度等要求进行常规饲养,每次每个品系(种)从单蛾卵量、良卵率等综合表现较一致的蛾圈中,随机选出5个蛾圈分区饲养,蚕期、上蔟期和制种期均在同一房间进行处理。上蔟后第6~7 d,选除双宫茧和死笼茧后,再将余下的健蛹茧混匀,随机分成3等份,然后将每1等份按雌雄茧基本一致的要求再一分为二(荧光茧色判性品系通过紫外光分出雌雄茧,常规品种用电子称量大概分出雌雄茧),随机选1份作人工削茧羽化处理,另1份作为不削茧自然羽化处理,每个处理设置3个重复。共进行两个批次试验调查。

1.3.2 制种与卵量调查 种茧期和蚕蛾交配、产卵均按常规方法处理(温度27~29℃,相对湿度80%左右),采用同一处理内交配制种。第1次试验蚕蛾产卵后第3 d杀蛾,第2次试验蚕蛾产卵后第2 d杀蛾。产卵后15 d调查单蛾产卵量、良卵率等。

1.3.3 调查项目 调查各处理的健康蛹数、病死蛹数,羽化蛾总数、削茧处理的健康蛾数(自然羽化处理的破茧健康蛾数)、病死蛾数,单蛾产卵数、良卵数、不良卵数、单蛾遗腹卵数等。根据调查结果再计算病死蛹率、总羽化率、削茧处理的健康蛾率(自然羽化处理破茧健康蛾率)、病死蛾率、平均单蛾产卵量、良卵率、不良卵率、单蛾遗腹卵率等。

2 结果与分析

2.1 蛹、蛾的强健性

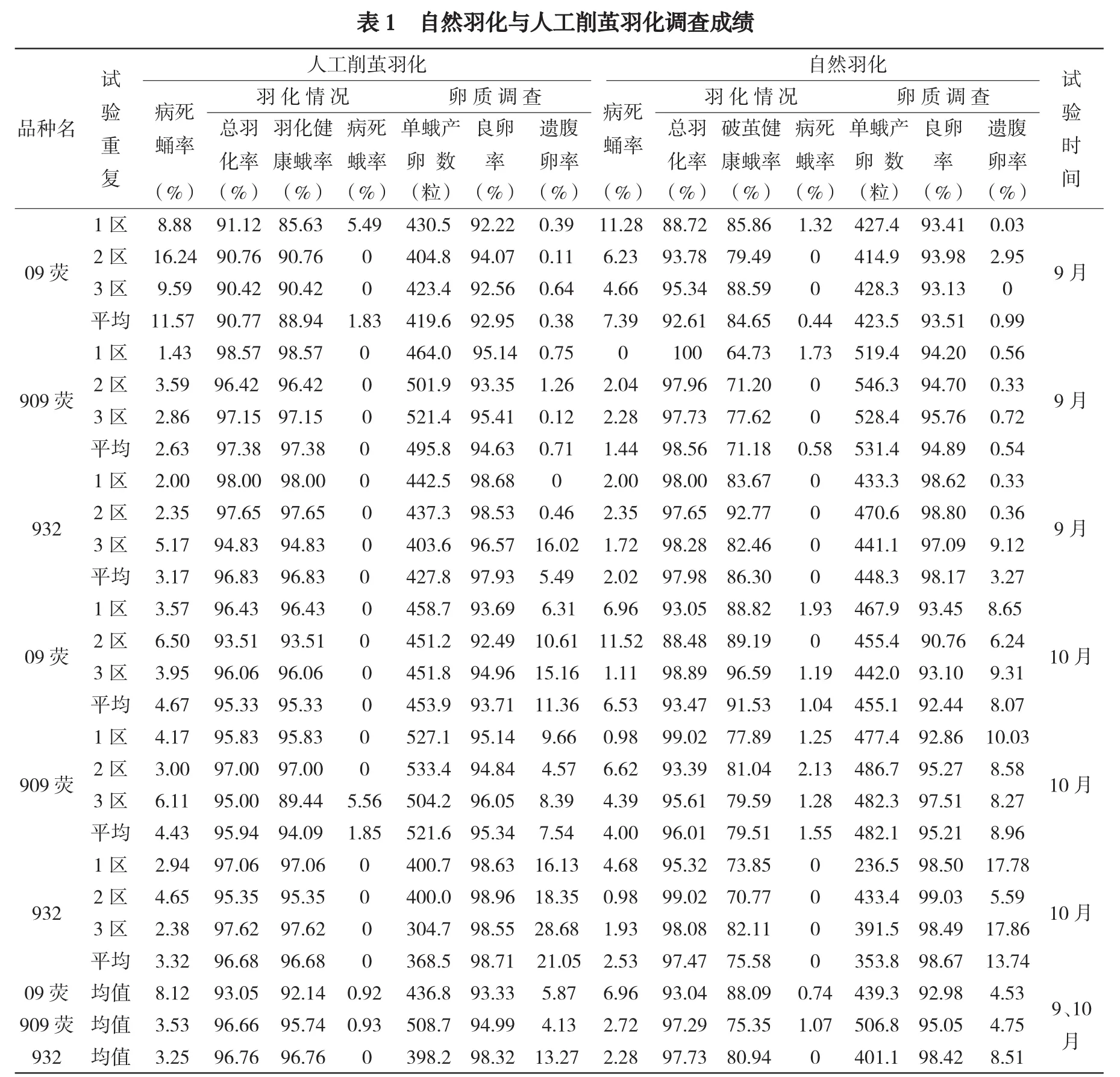

2.1.1 品种内自然羽化与人工削茧处理蛹、蛾的强健性 荧光茧色判性新品系“09荧”、“909荧”和常规品种“932”,其自然羽化处理区后期的平均病死蛹率分别为6.96%、2.72%、2.28%,分别比同品种的人工削茧处理区低1.16%、0.81%、0.97%(表1),SPSS分析结果显示3个品种内自然羽化处理与人工削茧处理没有显著差异(表2)。这也说明,“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区后期的健康蛹率分别高达93.04%、97.28%、97.72%,分别比削茧处理区高1.16%、0.81%、0.97%。

“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区平均病死蛾率分别为0.74%、1.07%、0.00%(表1),同一品种自然羽化处理区与人工削茧处理区间的平均病死蛾率没有显著差异(表2),这表明,“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区后期的健康蛾率分别高达99.26%、98.93%、100%。

2.1.2 品种间自然羽化及人工削茧处理蛹、蛾的强健性

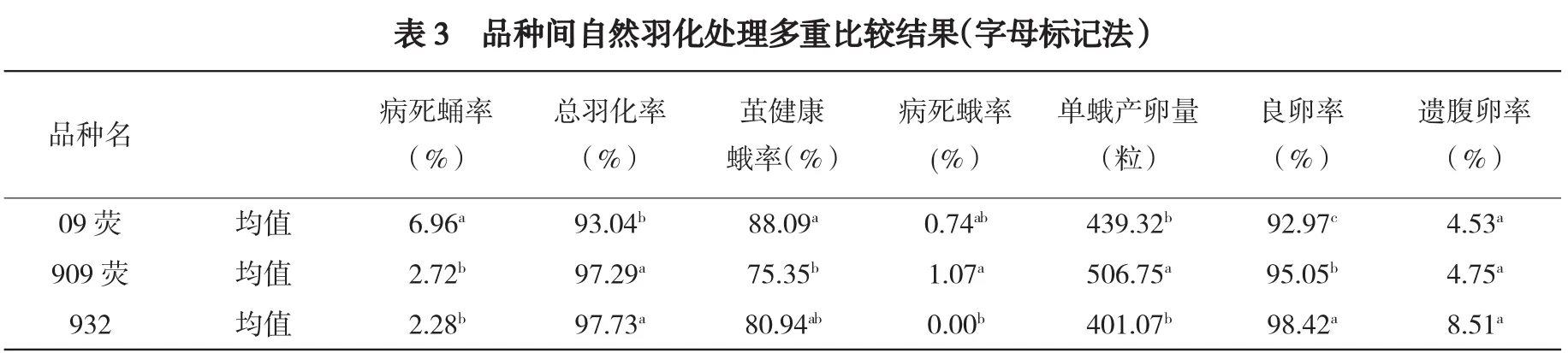

2.1.2.1 品种间自然羽化处理蛹、蛾的强健性 “09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理后期的平均病死蛹率通过SPSS多重比较表明,“09荧”自然羽化处理区的病死蛹率显著高于“909荧”和“932”,“909 荧”与“932”间没有差异(表 3),说明“909 荧”与“932”后期蛹的强健性没有差异,“909荧”达到了现行亚热带强健性中系品种的水平。

“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区的平均病死蛾率均在1.5%以下(表1),通过SPSS多重比较表明,“909荧”与“932”自然羽化处理区的病死蛾率有显著差异,“09荧”与“909荧”、“932”均没有显著差异(表3),但这2个荧光茧色判性新品系平均病死蛾率均在2%以内,均达实用性要求,因此,在良繁上“09荧”、“909荧”自然羽化处理时蛾的健康性达到了现行亚热带强健性中系品种良繁要求。

注:9月第1次试验蚕蛾产卵后第3 d杀蛾,10月第2次试验蚕蛾产卵后第2 d杀蛾。

2.1.2.2 品种间人工削茧处理蛹、蛾的强健性“09荧”、“909荧”、“932”人工削茧处理后期的平均病死蛹率分别为8.12%、3.53%、3.25%(表1),通过SPSS多重比较表明,“09荧”人工削茧处理区的病死蛹率显著高于“909 荧”和“932”,“909 荧”与“932”没有显著差异(表 4),说明“909 荧”与“932”后期蛹的强健性没有差异,“909荧”达到了现行亚热带强健性中系品种的水平。

“09荧”、“909荧”、“932”人工削茧处理区的平均病死蛾率分别为0.92%、0.93%、0.00%(表1),通过SPSS多重比较表明,“09荧”、“909荧”、“932”品种间的病死蛾率没有差异(表4),说明这两个新品系蛾的健康性在常规良繁削茧处理时,达到了现行亚热带强健性中系品种“932”的水平。

注:1.除单蛾产卵量之外,百分比数据均作平方根反正弦转换后再用SPSS作单因素方差分析(Sig<0.05则差异显著,sig>0.05则差异不显著),表中均值为平方根反正弦转换后的均值;2.表中的“健康蛾率”即为人工削茧处理区的“羽化健康蛾率”,自然羽化处理区的“破茧健康蛾率”;3.标注“*”的,表明差异显著。

注:除单蛾产卵量之外,百分比数据均作平方根反正弦转换后再用SPSS作单因素方差分析。

注:除单蛾产卵量之外,百分比数据均作平方根反正弦转换后再用SPSS作单因素方差分析。

2.2 羽化效果

2.2.1 品种内自然羽化与人工削茧处理羽化情况

2.2.1.1 总羽化率 “09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区总羽化率分别为93.04%、97.29%、97.73%,分别比同品种的人工削茧处理区低0.01%、高0.63%、高0.97%(表1),SPSS方差分析结果显示3个品种内处理间均无显著差异(表2),自然羽化处理区的平均总羽化率为93.04%~97.73%间,基本达到实用性水平。

2.2.1.2 羽化健康蛾率和破茧健康蛾率 常规品种采用人工削茧处理后,羽化健康蛾率的高低,直接影响到良繁制种效果的质量,健康蛾率高,制种效果相对就较好;而采用自然羽化进行良种繁育时,不能破茧的健康蛾是无法用于制种繁育的,因此,破茧健康蛾率的高低,同样直接影响到自然羽化良繁制种效果的好差。“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区破茧健康蛾率分别为88.09%、75.35%、80.94%,分别比同品种的人工削茧处理区低4.05%、20.39%、15.82%(表1),SPSS方差分析结果表明“909荧”和“932”显著低于同一品种人工削茧处理区的羽化健康蛾率(表2),这2个荧光茧色判性新品系(品种)的自然羽化破茧率还有待进一步提高,才能接近现行人工削茧制种效果,实用化效果才更显著。

2.2.2 品种间自然羽化处理的羽化情况

2.2.2.1 总羽化率“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区总羽化率通过SPSS多重比较结果表明,“09 荧”自然羽化处理区的总羽化率显著低于“909 荧”、“932”,“909 荧”与“932”间没有显著差异(表3)。

2.2.2.2 破茧健康蛾率“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区破茧健康蛾率仅为75%~88%(表1),通过SPSS多重比较结果表明,“909荧”自然羽化处理区的破茧健康蛾率显著低于“09荧”,“909 荧”与“932”间、“09 荧”与“932”间均没有显著差异(表 3)。

2.2.3 品种间人工削茧处理的羽化情况

2.2.3.1 总羽化率“09荧”、“909荧”、“932”人工削茧处理区总羽化率分别为93.05%、96.66%、96.76%(表1),通过SPSS单因素方差分析表明,“09荧”人工削茧处理区的总羽化率显著低于“909 荧”、“932”,“909 荧”与“932”间没有显著差异(表 4)。

2.2.3.2 羽化健康蛾率“09荧”、“909荧”、“932”人工削茧处理区羽化健康蛾率分别为92.14%、95.74%、96.76%(表1),通过SPSS单因素方差分析表明,“09荧”人工削茧处理区的羽化健康蛾率显著低于“932”,“909 荧”与“932”间、“909 荧”与“09 荧”间均没有显著差异(表 4)。

2.3 良繁特性

2.3.1 单蛾产卵数

2.3.1.1 品种内自然羽化与人工削茧处理单蛾产卵量比较“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区平均单蛾产卵量分别为439粒、506粒、401粒(表1),SPSS方差分析结果显示品种内自然羽化与人工削茧处理的平均单蛾产卵量均没有显著差异;同时,品种内的遗腹卵率也没有显著差异(表2),说明这几个品种在自然羽化的情况下,对产卵量没有产生不良影响。

2.3.1.2 品种间自然羽化及人工削茧处理单蛾产卵量比较“09荧”、“909荧”、“932”人工削茧处理区的平均单蛾产卵量分别为436粒、508粒、398粒,自然羽化处理区的平均单蛾产卵量均达400粒以上(表1),通过SPSS多重比较表明,自然羽化处理区和人工削茧处理区的平均单蛾产卵量,均是“909 荧”显著高于“932”、“09 荧”,“09 荧”与“932”间没有显著差异(表 3、表 4),说明“09荧”、“909荧”的单蛾产卵量已经达到亚热带常规中系品种“932”的水平。

2.3.2 良卵率

2.3.2.1 品种内自然羽化与人工削茧处理良卵率比较“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区平均良卵率分别为92.98 %、95.05%、98.42%(表1),与同品种的人工削茧处理区的平均良卵率均没有显著差异(表2),说明这几个品种在自然羽化的情况下,对良卵率没有产生不良影响。

2.3.2.2 品种间自然羽化及人工削茧处理良卵率比较 “09荧”、“909荧”、“932”人工削茧处理区的平均良卵率分别为93.33%、94.99%、98.32%,自然羽化处理区的平均良卵率均在92%以上(表1),通过SPSS多重比较结果表明,自然羽化处理区和人工削茧处理区的平均良卵率均是“932”显著高于“909 荧”、“09 荧”,“909 荧”显著高于“09 荧”(表 3、表 4),说明“09 荧”、“909 荧”的良卵率还有待进一步提高。

3 小结

3.1 “909荧”新品系蛹期、蛾期的强健性达现行亚热带强健品种“932”的水平

“09荧”、“909荧”、“932”自然羽化处理区后期的健康蛹率均高于同品种的人工削茧处理区,说明良繁时自然羽化更有利于保护蛹体。“909荧”、“932”品种间,自然羽化处理区与人工削茧处理区后期蛹、蛾的强健性均没有显著差异,“909荧”品系的强健性达到了现行亚热带强健性中系品种“932”的水平。

3.2 自然羽化处理对蛹、单蛾产卵量、良卵率没有不良影响

同一品种自然羽化处理区与人工削茧处理区死蛹率、总羽化率、病死蛾率、单蛾产卵量、良卵率、遗腹卵率均没有显著差异,说明这几个品种在自然羽化的情况下,对蛹、产卵量、良卵率均没有产生不良影响。

3.3 自然羽化区的破茧健康蛾率显著低于人工削茧区的羽化健康蛾率

就良繁而言,人工削茧处理羽化健康蛾率的高低,直接影响到良繁制种效果的质量;自然羽化处理中,不能破茧的健康蛾无法用于制种,故破茧健康蛾率的高低也直接影响到自然羽化制种效果的好差。“09荧”、“909荧”、“932”同一品种的自然羽化处理区与人工削茧处理区的总羽化率没有显著差异,但破茧健康蛾率均低于同品种人工削茧处理区的羽化健康蛾率,其中“909荧”、“932”的破茧健康蛾率显著低于同品种人工削茧处理区的羽化健康蛾率,这对良种繁育系数有一定的影响,有待进一步提高自然羽化破茧率,才能接近现行人工削茧制种效果。“909荧”、“932”品种间的羽化健康蛾率、破茧健康蛾率均没有显著差异。

3.4 荧光判性新品系单蛾产卵量达现行亚热带优良品种“932”的水平

“09荧”、“909荧”自然羽化区的单蛾产卵量分别为439粒、506粒,与亚热带现行优良品种“932”人工削茧区的 398 粒相比,“909 荧”显著高于“932”、“09 荧”;“09 荧”与“932”间没有显著差异,说明这2个新品系的单蛾产卵量已经达到亚热带常规中系品种“932”的水平。但平均良卵率仅为92%~95%,均略低于“932”,有待进一步提高。

A;

1006-1657(2015)03-0007-7

2015-05-30;

2015-7-30

[项目资助]广西科学研究与技术开发计划项目(No.桂科重14121002-2-3)。

苏红梅(1972—),女,本科,高级农艺师,从事家蚕遗传育种研究。E-mail:gxshm72@163.com

闭立辉(1967—),男,本科,研究员,从事家蚕遗传育种研究。E-mail:gxblh@163.com